- +1

国王与小鸟:如何评判我们看待古代艺术的方式

帝王权力一旦彰显,便可蔚为奇观,甚而喧哗浮夸。在法中两国历史上,都曾有过这般权势的滥觞。尽管地域上相距甚远,疆域大小也不可比拟,两个文明却呈现出相似之处,在思想及艺术方面时有交汇互通,直到19世纪的悲剧性冲撞。两种文明的交汇体现出了艺术与权力的某种关联。我们探讨的主题即在于此。若非中国人在20世纪赋予其特殊意义,从自己闹革命,联系到法国1789年为建立共和国(République)而掀起的革命,这种相似性可能会被忽视,也许就在其它的对比中消失无形了。

最后,在当代通俗文化中,让我们看看雅克·普雷维尔(Jacques Prévert)编剧、保罗·格里莫尔(Paul Grimault)导演的电影《国王与小鸟》(Le Roi et l’Oiseau,1979)。这则寓言故事为君主制确立了一种富有诗意而又倨傲无礼的形象,不仅适用于古代君主专制制度,对所有时代都可通用。

从凡尔赛宫(Versailles)到圆明园

在莫里哀(Molière)的名剧《无病呻吟》(Malade imaginaire)中,有一些小学生如今都能熟记的发人深省的警句,例如:“几乎所有人都是死于医治,而非死于疾病。” 同样众所周知的是,1673年2月17日剧作家本人在巴黎皇宫剧院出演该剧第四次演出的当天死在了舞台上,或者几乎是那样。然而学生们并不清楚,这部喜剧也是一部芭蕾舞剧,正是莫里哀与吕利(Lully)在十年前发明了“喜剧芭蕾”(comédie-ballet)这一新体裁。在这出戏中,台词里会插进一些“装饰”(ornements),以载歌载舞作为幕间分割和大结局。这些歌舞与主要剧情无关,尽管它们构成了对剧中诗意和诙谐的呼应。

为《无病呻吟》拉开序幕的牧歌,是莫里哀作词、夏邦杰(Charpentier)作曲的一出小型歌剧。花之女神邀请牧羊人和牧羊女们在枝繁叶茂的林间相聚,歌颂国王的胜利,继而歌唱守护他的爱之欢愉。待他们到来,舞台上充满了梦幻与陶醉的氛围;赞颂之声竞相争鸣,直到歌队以一曲终结这个开篇:“路易乃万王之王。何其有幸,何其有幸,能献身于吾王!”(Louis est le plus grand des rois. Heureux, heureux, qui peut lui consacrer sa vie!)歌手们一次次唱诵国王的名字,仿佛他的丰功伟绩在大自然的风中回响。这番吹捧既出色又夸张,令人惊讶不安,无论在今天还是当时都让人哂笑不已,它介于庄严与滑稽之间,所有人——包括君主本人在内都心领神会,赞颂在反讽的衬托下更显真切。

路易十四(Louis XIV,正是这位路易)长久以来与虔信者的宗教保持距离,他所倾慕的是希腊罗马神话中的神明与英雄,因为他把自己当做他们的战友或爱人。在古代传统中,奥林匹斯众神可以化作人形,追求作为他们欲望对象的男女,权力得自神授的法国国王,也能以同样的方式反其道而行,在战争和恋爱中穿上神明和英雄的装扮亮相。

戏剧舞台是一幅意味深长的画,传达话语的同时也展现着世界,国王就位于中心。从1661年3月10日起,路易就是唯一的主宰。无论他是好是坏,君主都是时钟的定时装置,是天平的游标,是法兰西的节拍器。和谐有赖君主的保障,通过其威严来彰显;君主施展权威的表演,显示出为使社会、道德与审美协调一致而在他周围达成的和解。在《无病呻吟》中,田园仙女起到反对资产阶级利己主义的作用,君主的平和延伸到酝酿着威胁与焦虑的阿尔冈一家,使家宅在结局欢宴的乐声中重归安宁,将幸福赐予相爱的年轻人。要想直观感受王室如何竭力消除大众普遍的焦虑,就像阳光战胜黑暗,只要看一两幅雅克·卡洛(Callot)的蚀刻版画《战争的巨大苦难》(Les Grandes Misères de la guerre,创作于1633年)便可足矣。直到戈雅(Goya)的那些将本文主题推向极致的木版画问世,人们才看到权势者恃强凌弱的凄惨景象。

如果说舞台是一幅画,那画也是一出遵循文学与诗歌韵律的戏剧。历史画在绘画类型中位居最高层级,而神话与圣经故事是历史画唯一至上的灵感来源,通过展现这些题材,绘画如同音乐一样臣服于言词和话语的含义,因为它的表现力就体现在阐释那些被诗句描述过的动作与感情。我们不妨试问,莱辛(Lessing)从《拉奥孔》(Laokoon,1766)中领悟并运用于古典历史绘画的“含蓄瞬间”(l’instant prégnant),如果不曾以富于韵律的方式表达出来,勒布伦(Le Brun)的那些特性鲜明的面孔,就有可能像话语中的“重读音”一样,被理解成画中人参与到情节叙事中的某个时刻。勒布伦的面相学(physiognomonie)所提及的“激情”是以行动为目的的,并非一种精神状态,所谓“潜在激情”是伴随浪漫主义才出现的晚近说法。

据战争史记载,路易十四国王自称是大力神赫拉克勒斯(大力神的中文名译自古希腊文Ἡρακλῆς)。在莫里哀创作《无病呻吟》的1673年,勒内-安托万·胡安斯(Réné-Antoine Houasse)凭借其《赫拉克勒斯斩杀勒纳湖九头蛇》(Hercule tuant l’hydre de Lerne)被皇家美术学院接纳。这幅作品被认为是17世纪最优秀的政治寓言画之一,“以赫拉克勒斯在勒纳湖沼泽的功绩来比附路易十四在荷兰运河上的征伐,法国军队曾英勇地在河中涉水作战。”(注:Schwartz施瓦茨,L’École de la liberté《自由学院》,2009)作为订购作品,固然要歌功颂德,却也难掩其中暧昧深意。赫拉克勒斯的形象,从古老的法尔内塞式宽臀,到最终登上凡尔赛天顶画的巅峰(Lemoyne勒穆瓦纳,1736年创作),一直是代表力量而非智慧的无上典范。赫拉克勒斯总是受到比他狡诈的人支配或欺骗,是个徒劳无功的胜利者。

同一时期,同样在勒布伦的羽翼下成长起来、以爱情题材见长的路易·利施海·德伯里(Louis Licherie de Beurie)呈上了《阿比盖尔向大卫献礼》(Abigaïl apportant des présents à David)。这幅画将法国国王表现为以色列的英雄,少年大卫砍下巨人歌利亚的头颅,就像路易铲除了投石党叛乱。然而神话常常是伤风败俗的。“美貌而聪慧”的阿比盖尔(注:《撒母耳记上25:3》)哄骗大卫饶恕她的丈夫纳巴尔,却又期盼丈夫去世,由此就能嫁给英雄大卫。这一切的发生,上帝都看在眼里。路易大帝(Louis le Grand)虽然宠妃众多,却还是在1683年王后玛丽-泰莱莎去世之后,秘密迎娶了曼特农夫人(Madame de Maintenon),无论宫廷还是教会都未有异议。

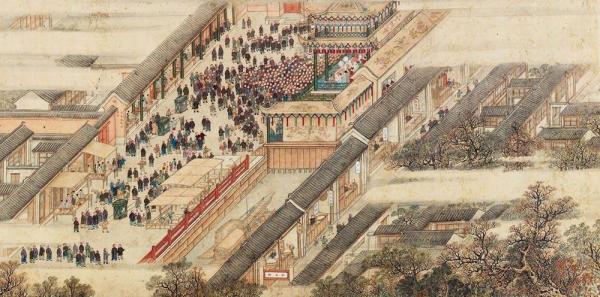

路易坐拥卢浮宫又修建了凡尔赛宫,紫禁城的天子则又建造了圆明园。清朝宫廷是京剧最大的赞助者,这个剧种在乾隆时期突飞猛进发展起来,应承御旨上演了一部部需要连演数日的连台本“大戏”。紫禁城里设立了专门机构,管理皇家豢养的1500名优伶。皇帝八十寿诞之际,全城到处架设戏台,这座拥有100多万居民的北京城(巴黎当时只有其一半人口),本身也成了满清皇帝收服长江下游地区最强的江南汉人军队之后一展龙威的巨大戏园。

在圆明园的亭台花苑中,有一座同乐园,其间建有三层楼的大戏台,在那里曾上演过刑部尚书张照编纂的本戏《升平宝筏》(戏名意为渡人前往极乐世界的宝船)。这出戏的内容取材于《西游记》,有其政治意图。故宫博物院图书馆收藏的清内府钞本中写道:“内白:借问台上的,近日搬演谁家故事?白:搬演唐僧取经升平宝筏。内白:《西游记》流传已久,怎么又叫作《升平宝筏》?白:这本传奇,旧编的唐家贞观,新演的昭代升平……尽化中华成极乐。台下的须要大家着眼,及早回头,莫当做寻常歌舞看过了。”

朝鲜使团和其他外国特使受邀前来赏听这曲歌颂唐太宗的赞美之词,使其感念中华惠及亚洲的德行。演出这部戏,其目的在于将旧日唐帝国繁荣昌盛的形象投射到乾隆朝,与路易自封新罗马帝国皇帝的手法如出一辙。“清朝政体依靠公共戏剧表演作为权力投射的主要媒介。”(Goldman郭安瑞,Opera and the City《文化中的政治:戏剧表演与清都社会》,2012)京剧受到管控,时不时要经过审查,但它仍然是价值观传播、交锋与颠覆的场所。违禁的载体主要有两种,一种追求耸人听闻,即通过暴力,另一种追求多情感伤,即通过性爱。有些画就是以此为场景创作的,其中以表现年轻男伶扮作少女(男旦)的作品尤为特别。不过值得一看还是当时自西方及法国传入的一些画作。

1687年,路易十四派遣耶稣会士来到康熙的宫廷。尽管由于礼仪之争,教皇1715年颁布的禁令引发了皇帝针对基督教的反制,到乾隆朝法国人依然在清廷保有职务礼遇,直到1773年耶稣会被解散。郎世宁(朱塞佩·伽斯底里奥内)将西方绘画技法传入中国宫廷,法国人王致诚(Denis Attiret,让-德尼·阿提雷,亦称巴德尼)紧随其后再接再厉,呼应前者著名的肖像画《乾隆戎装骑马图》(1739年,藏于台北)为皇帝绘制了朝服坐像(1755年,故宫博物院藏)。路易十四曾经送给康熙皇帝一批王室珍藏的版画,他的孙子乾隆从中描画出了“夏宫”——圆明园颇具法意风格的蓝图。圆明园从1747年到1759年设计建造,其间的花坛绿植都是比照法式风格设计的。作为回馈,科钦(Cochin)刻制了《中国皇帝征战图》(译注:Conquêtes de l’empereur de Chine,即《乾隆平定准部回部战图》)的雕版,乾隆将部分印本赠送给了法国。他和路易十四一样,通过散发版画,使自己王国的荣耀闻达于王公显贵、各国使臣和外国宫廷。

国王与哲学家(philosophe)

同样是在《无病呻吟》的序幕中,当蒂尔西斯(Tircis,牧羊人)吟唱出“希腊所传颂的奇功伟业,比起今天大量真实显赫的功业,我们徒见其光彩远逊;而一切伟大的半神,无论过去的历史如何夸耀,在我们想象中都不值一提,远不及近在眼前的路易”,所有人一定都笑了起来。那时候厚今派与崇古派尚未开战,佩罗(Perrault)和布瓦洛(Boileau)要到1687年才挑起论战,将凡尔赛与巴黎在精神上对立起来。因为如果古代的荣光既已消逝,路易大帝的荣耀不也终将消亡么?

自摄政时代起,就很少有人能理解历史画的主题了。要想明白画中深意,除非在一旁放上题词的铭牌(注:Du Bos杜博《对诗歌与绘画的批判性反思》,1719)。属于君主集权制的这种“伟大体裁”(grand genre),无论在叙事形式还是教化功能上都面临危机(注:Caviglia卡维利亚,Aux limites de l’Histoire《历史的极限》,2015)。

1663年,路易斯·德那慕尔(Louis de Namur)交给皇家学院一幅《阿波罗下令将马西亚斯剥皮》(Marsyas écorché par ordre d’Apollon)。画面中,残忍的天神正在惩治受害者。由于君主高高在上被奉若神明,王国里的其他人也就相应地降入尘埃,被剥夺了所有尊严。阿波罗将马尔西阿斯绑在一棵松树上折磨,如同路易十四不得不镇压投石党,将冉森派教徒(Jansénisme)钉上示众刑柱,继而禁止“所谓的归正宗”(译注:Religion Prétendue Réformée,也称加尔文宗)。半羊人的肤色近似于涅墨亚狮子的皮,后者也是赫拉克勒斯的战利品,就像国王剥取整个法国的权力披挂到自己身上。几十年后的1735年,欧洲最负盛名的法国画家卡勒·凡·路(Carle Van Loo)用相同的主题将画中的隐喻命题颠倒过来。太阳神酷似《观景殿的阿波罗》,高傲而冷酷,而深受他折磨的怪物则富于人性,让人由衷地怜悯。无论在道义还是构图层面,受害者都是竞争中的胜利者。

至于凡·路其人,他在1762成为路易十四的首席宫廷画家。国王寻欢作乐,在塞纳河上、卢浮宫里,甚至在美术学院里大摆宴席。让-尼古拉·塞万多尼(Jean-Nicolas Servandoni)负责筹备并执导这些活动,譬如拉莫(Rameau)《殷勤的印第安人》(Indes Galantes)的布景就是出自他之手,这些皇家和民众的庆典都镌刻在了吉奥(Gillot)的版画中,巴黎的街道上到处是流动露天剧团,神话人物、众神与英雄随处可见。

塞万多尼的废墟诗意是有预见性的吗?伟大终有尽头,人们才可能忍受。君主集权在道德与政治层面的崩溃是必然的,因为君主的至上权威只能在普遍和谐达成的片刻得以维持。路易大帝一直是“nec pluribus impar”的(译注:拉丁语,表示“无与伦比”),可他的后继者却和资产阶级一样忧心忡忡,担心得不到幸福。国王独自对上帝负责,统治着被划分成对立等级的国民(教士、贵族和第三等级),这样的制度即将被一种沐浴在理性启蒙之光下的和谐新声取代。在柏拉图的《会饮》中,苏格拉底不是早就自比为马尔西阿斯了吗?哲学散布在绘画之中,弗拉贡纳尔(Fragonard)于1752年的作品中进行了哲学思考,他将美与信仰的冲突提上了台面。该如何抉择,又该做些什么?

三种神明或英雄原型摆在法国国王面前:艺术的保护者阿波罗、战无不胜的赫拉克勒斯,以及第三个人物——亚历山大,既是征服者又是教化者,兼具前两位的美德。1776年,国王与哲学家在《亚历山大拜访第欧根尼》(Diogène visité par Alexandre)中相遇了,让-巴蒂斯特·勒尼奥(Jean-Baptiste Regnault)凭借这幅画赢得了皇家绘画学院大奖。第欧根尼不着寸缕住在木桶里,对亚历山大提出了唯一的请求:“闪到一边去,别挡了我的太阳。”亚历山大听到这句答复很高兴,看到他对自己毫不在意的样子,非常钦佩此人高尚而伟大的勇气,后来每当熟人一起笑话他,他就对他们说:“你们想怎么说都无所谓,但可以肯定,我若不是亚历山大,我就愿是第欧根尼。”(注:选自普鲁塔克《比较列传》,Amyot阿米欧译本,卷II,第125页)

亚里士多德的学生礼遇愤世嫉俗的哲学家,是否能代表法国国王也能做到伏尔泰(Voltaire)的“开明专制”呢?与第欧根尼更一脉相承的是卢梭(Rousseau)。比起屈服于某个个人的意志,这位日内瓦公民更愿意依赖普遍意愿,人民才是至高无上的。“人是万物的尺度”(注:柏拉图《普罗泰戈拉》),应该成为一个公民。在这条脉络之下,乌东(Houdon)的《伸展手臂举过头顶的解剖形态》可以与古代经典一较高下,因为它蕴含了一种建立在人与科学理性之上的全新美学。至于弗拉贡纳尔的问题,勒尼奥以稍逊一筹的才华在1795年给出了答案:不自由毋宁死(La liberté ou la mort,藏于汉堡)。对古代艺术的趣味自此进入了(néoclassicisme新古典主义的)新阶段。

在中国,君主与哲学家在传统上也有往来。换言之,这一传统存在于皇帝和文人之间,而文人通常也是精通书法和水墨画的艺术家。17世纪末,著名诗人屈大均忠于明朝,反抗清廷,削发为僧避居在深山古刹。一个世纪过去了,其著作依然被乾隆列为禁书。同一时期的朱耷,别称八大山人,他出身世家,同样剃度出家隐居修行,常画老树着花,寄托对故国的怀念和对汉人坚韧不屈的期望。乾隆时期,“扬州八怪”是文人墨客反抗清廷的延续。罗聘《鬼趣图》(1771年)中的鬼魂与死神之舞,被解读为对贪官污吏的讽刺,让人联想到吉奥绘制、奥德朗(Audran)雕版的鬼怪插画,以及后来华托从此类形象中生发出的《皮埃罗》。令人欣慰的是,在法国,感官与激情战胜了历史与古典架构;而在中国,水墨画的正统规范受到主流思想的压抑,宣扬回归自然,这种复古主义倾向直到一个世纪之后,随着海派的出现,才迎来了人像艺术在中国画中的伟大回归。

清朝设立了两个为权力与宫廷服务的画院(注:杨伯达,《清乾隆朝画院沿革》,1992年):紫禁城内部的“画院处”和圆明园的“如意馆”,来自耶稣会的画家们在这两处供职。尽管他们竭尽全力,西画的“模仿”技法仍被认为比中国画的“意蕴”等而下之。一直到19世纪末,甚至要等到徐悲鸿进入了巴黎国立高等美术学院,围绕着人体与历史绘画,通过学院派绘画从油画过渡到水墨画,中西绘画之间的联系才真正建立起来。从写实主义素描向中国水墨画的过渡,是一项技术和艺术上名副其实的创举,必将掀起一场中国绘画艺术的革命,在深远的意义上超越西方艺术中的日本化融合。

在启蒙(Lumières)哲学家中,伏尔泰(Voltaire)对中国最为仰慕。在他看来,儒教是一种理性的宗教,中国的政治制度以德为本,以仁君为本。孟德斯鸠(Montesquieu)则正相反,他批评中国有一个以恐惧为基础的专制政府。至于重农论者(physiocrates),他们建议路易十五(Louis XV)仿效雍正皇帝举办春耕庆典,以彰显他对于一个以农业为财富的国家及其国民的家长式权力。(注:Détrié德特里,France-Chine《法国-中国:两个世界的碰撞》,2004)这股中国风潮在建筑装饰、文学和思想中渗透,催生了启蒙运动的萌芽,而作为其结果的法国大革命,将会影响到中国维新派与共和派的革命者。

新戏剧(théâtre),新绘画

自莫里哀以来,喜剧发生了变化。1784年,博马舍(Beaumarchais)的《费加罗婚礼》(Le Mariage de Figaro)在诸多反抗既有秩序的佳句中再创高峰:“若批评不自由,则赞美无意义,只剩下小人长戚戚。(第5幕第3场)”。在为费加罗写下法国戏剧史上最长的独白之后,博马舍自己都被它的长度(也许还有它的内容)吓坏了?

身为钟表匠之子,博马舍自己也是个放浪不羁的钟表匠,他作为资产阶级诡计多端的典范,跻身于宫廷,却总是受到失宠之耻的摆布。他既是“国王机密局”(Secret du Roy)的间谍,又是支持美国反抗军(Insurgents)的军火商,还是伏尔泰的编辑和著作权的发明者。在一个趣味与批评不再自相矛盾的时代,聪明的资产阶级逐渐强大起来。

在绘画中,也是同辙而至同途。尽管在约瑟夫-玛丽·维恩(Joseph-Maris Vien)一代得以复兴,历史画的危机直到维恩的学生雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)的出现才得以解除。人们批评胖乎乎的小天使缺乏真实感(不像真人),却又拒绝接受现实的严酷,在变革求新与默守陈规之间存在着矛盾。18世纪六七十年代,沙龙展中的画作只有三分之一是历史画,这也正是这一体裁走投无路,让位于肖像、风景和静物画的表现;更有甚者,以神话来献媚取宠。不同的主题和属性在神祇间随意调换,只是为了取悦观众,布歇(Boucher)就是这样精通洗牌的能手。无关紧要的装饰堆砌使场景和其中人物更具可读性,但更重要的是,它们播下了混沌暧昧的种子。难道非要把上个世纪的伟大体裁肢解得支离破碎,才能创造出下个世纪的辉煌么?布歇比之大卫,只能是做个陪衬罢了。

1794年7月14日这天,大卫一句“好的,我来做”,应下了国民议会代表奇洛(Guiraut)的请求,负责塑造(Marat)遇刺的场景,完成这幅既是戏剧也是绘画的纪念油画(Michel 米歇尔,David《大卫》,1998)。这幅画,洗尽铅华只求庄严肃穆。强烈的光线明暗对比,简洁有度的整体构图,令人联想到拉图尔(Georges de La Tour),以及后来的卡拉瓦乔(le Caravage)。以我们的主题为出发点来看,拉图尔的暗色调主义一直是对人在上帝面前的隐喻,然而在这种面对面的关系中,人渐渐只看得到自己以及自身的力量。在三十年战争的痛苦之中,人也许尚能信仰上帝相信人性。可是当蜡烛熄灭,拉图尔也被人们遗忘了,七情六欲取代了耶稣受难的激情,剧院的吊灯在凡尔赛宫的夜晚高高挂起,专制君主统治之下的艺术无法保持沉默,它甚至必须喋喋不休地谈论历史绘画和它的历史。最后一个路易已死,从人民之友(L’Ami du Peuple)的殉难中,大卫重新找回了沉默的表达,不必再说什么我们只有相信人类,只要关心人类:“我听见了大自然的悲吟,我的心已揪紧,羽毛笔从我手中掉落。”

1919年5月10日,徐悲鸿来到巴黎,他的到来也带给我们一个结论。还没等安置好新居,这位年轻的中国人就急急忙忙赶到了卢浮宫。开放的展厅很少,只有蒙娜丽莎和拉斐尔,尤其是还有大卫:“觉其纯正严重,笃守典型,殊堪崇尚”。不久后,他进入了巴黎国立高等美术学院,在那里他把安格尔(Ingres)的话当作座右铭:“素描者,艺之操也。”(Le dessin est la probité de l’art)

为了走上这条正道,“Ju Péon”(注:徐悲鸿在巴黎高美学生名册中登记的姓名。)经历过上文提到的所有历史进程。他来自一个与太平天国有关联的江南家族,父亲是一位有学问的乡绅,也是略有些厌世嫉俗的文人画家;在转向法国之前,他选择的是陈抱一尖锐的写实主义风格。在他眼里,与蔡元培所见一样,认为这个“伟大的民族”比起任何西方国家,都更有必要经历艺术从为王权服务向人民艺术的转变。这里毫无政治宣传之意。徐悲鸿痴迷于京剧,从中领略到古典讽喻的不可或缺。作为一个外国人,他被剥夺了参与罗马奖评选的机会,然而徐悲鸿却通过《奴隶与狮》(或Androclès《安德罗克莱斯》)这一历史绘画与戏剧中的著名主题,为自己颁发了一个罗马大奖。

塔基卡迪(Takicardie)与美术(Beaux-Arts)

“在那个年代,当政的还是塔基卡迪王国的国王夏尔五世加三等于八,八加八等于十六。这可不是个贤明的国王。他讨厌所有人,这个国家所有的人也都讨厌他。他喜欢孤身独居,放枪狩猎,这是他最喜欢的消遣。总而言之,和你们直说吧,我们跟他可不是朋友。”

这只小鸟就这样在银幕上讲起了自己的故事,追忆昔日的辉煌事迹:让君主垮台,使人民和笼中的狮子获得解放,简而言之,就是引领了革命。牧羊少女和“一无所有,一钱不值的扫烟囱的穷小子”(petit ramoneur de rien du tout, de rien du tout)历尽坎坷终得圆满的爱情,只是从安徒生那儿借来的迷人托辞,其作用是给这只暗喻自由思想家的小鸟,和作为法国历史上所有专制暴政化身的怪诞骇人的夏尔国王,提供一个最终对决的舞台。此外,格里莫尔(Grimault)的这部电影从一开头就展示了各种彰显君主权力的造型与艺术表现形式。这种图像术不仅仅是君主制的体现,它本身就是君主制的实质。

在这部动画电影中,我们感兴趣的是它的图像、文本(以及它不同凡响的音乐)所呈现出的两面性。一方面,对旧制度(Ancien Régime)持一种回顾性、概括性的观点,将它视为一个庞大的整体,认为某一个(或几个)人的独裁,不论以何种形式,都已经达到了极限,在艺术上和政治上一样表现得低劣可悲。 这一形象简略而概括,故而显得歪曲夸张,集中了所有坚持诋毁学院派艺术或曰“消防员”(注:法语art pompier“矫饰艺术”的字面意思),批判它自甘堕落为权力歌功颂德的陈词滥调。关在这个盒子里的魔鬼,不仅来自1789年之前,还包含了正统派、奥尔良党以及19世纪拥护拿破仑的其他派别。另一方面,这种观点又有其前瞻性、计划性的一面。当然,这一观点确实可以追溯到19世纪,它正是从那时兴起,后在两次世界大战之间围绕“巴黎画派l’école de Paris”(Warnod,1925)固化下来。这种观念如此强大、规范,深深扎根在自上而下强加给我们的“现代性”(modernité)愿景中,以至于直到1980年代以后,它仍然在每个人心中留有痕迹,一谈到艺术史,甚至一触及美术这种“过去的艺术”就会想到它。正因为如此,它应该值得被批判(如同打倒一个过气的偶像……),只有超越它才会有新观念出现。新的观点会是怎样?我们不得而知。

其实,在雅克·普雷维尔笔下发声的是左翼中之左翼,至少可以说是一种左派的文人思潮,其艺术视野不外乎推翻资产阶级趣味,除此之外就是从1871年(第二帝国后共和国建立)和1944年(维希政府后共和国重建)以来,共和政府所维持的所有镀了金的礼仪排场。旧制度与现代民主之间界限暧昧,到1958年至1962年间,为戴高乐(de Gaulle)将军量身定制的第五共和国愈发让人觉得模棱两可,许多人称之为“共和君主制”(monarchie républicaine)。

诚然,戴高乐还创立了“文化部”,安德烈·马尔罗(Malraux)就在那里建功立业,而乔治·蓬皮杜(Pompidou)继任总统之后,则开始逐步削减共和国的金阁华宇,好为“当代艺术”让位,但他仍保留了“新闻部”及其审查制度(一直到1974年……)。后来的共和国总统,虽然是社会党人,同样也想在建筑与艺术中为子孙后代刻下自己的烙印。1980年代和弗朗索瓦·密特朗(Mitterrand)时期的两大标志性工程,分别是卢浮宫扩建与贝聿铭的金字塔,以及大皇宫与布伦(Buren)的双平台,显示出“君主功业”(fait du prince)已经铭刻在法兰西共和体制的天性之中。然而社会在不断发展(其变化速度比权力更迭还要快),今年巴黎遭受了新的灾难,圣母院(Notre-Dame)的尖塔与穹顶被毁,重建工作必然要面临一场上城与下城、宫殿与人民之间的权力较量。

在《国王与小鸟》的艺术桥段中,有一些直接参考了法国美术史上的经典作品,能辨认出的有尼古拉·库斯图(Coustou)的《尤利乌斯·凯撒》,这件1696年为凡尔赛宫定制的大理石雕塑,如今安放在杜伊勒丽花园(鸟儿们可以在他的头顶歇脚),还有亚森特·里戈(Rigaud)表现路易十四(Louis XIV)身着加冕长袍的名画(1701年作),原作收藏在卢浮宫(其副本在巴黎国立高等美术学院图书馆内高据正位,还挡住了一幅拿破仑三世Napoléon III的肖像)。片中每一次戏仿雕塑与绘画经典,都是为了奚落塔基卡迪国王:拿破仑的身高,波旁家的丰腴身材,这位君主甚至还患有明显的斜视毛病,给官方画家带来了无法逾越的麻烦,要么太写实,要么太过理想化,最终都会落入陷阱(字面意思)。唯有国王自己,作为一个业余画家(这是他除了爱收集粗鄙画作之外更过分的一点),亲手完成了自己的画像。直到此时故事突然来了一个大反转,国王被自己的形象取而代之。他的画像动起来,变成了活人,却把他的模特扔进了地牢,开始了对美(牧羊女)的追求。其中的寓意与讽喻昭然若揭。妄自尊大必然引发悲剧性的连锁反应,既有秩序的崩溃不可避免,再多的警察、密探、监狱和现代化工厂也无力回天。连各种场所的地理位置也会被打乱,直到最后一切被夷为平地。国王的宫殿在上城区域,是凡尔赛与威尼斯风格的混合体,这番嘲讽在审美上颇为一针见血,法式的风格趣味,无论是文艺复兴、巴洛克、古典或新古典,都曾受到意大利的启发。就连洛可可艺术也被尽数捣毁,一片狼藉中,只有崇高的人类情感得以存活,从腋下生出一对寓言中的年轻爱侣。与此同时,下城笼罩在亚历山大·特罗内式的装饰布景中:贫苦的城郊工业区像一座迷宫,里面挤满了从没见过太阳光,也没听过鸟儿鸣唱的无产者。居民们对此习以为常,他们引出来自最底层的饥饿野兽,到上城去散布恐慌,不过是温和的鸽派做法……这场戏仿剧继续唱下去,爱讽刺挖苦的鸟儿占据了主导。

对电影的点评到此为止,因为每个人都能自己用双眼去看,用耳朵去听。这关系到该如何去评判我们看待古代艺术的方式,并思考我们今天还能做些什么。看到徐悲鸿在1919年迫不及待地奔向卢浮宫,安德烈·洛特(André Lhote)的文章能为我们清楚地描述当时艺术作品在这个地方的处境。1936年,洛特曾考虑过是否应该烧掉卢浮宫,认为它是“全世界最乌烟瘴气的博物馆”,“陈年污垢”使1830年以来添加在画作上的褐色沥青油彩颜色越来越深,人们还会在干净的画作上涂上肮脏的清漆,这听起来“令人难以置信,然而都是真的”,其根本意图是为了“做旧”。这就涉及到一个有关艺术记忆的隐喻,我们在这次上海的展览中会尝试进行讨论。我们将看到画作是如何被处理的,会曝露在足够的亮光下,还是保持在神秘的幽暗环境之中?在我们看来,没有比哥特式的气氛更糟糕的了,让人联想到哈利·波特,而不是某幅自己喜爱并去凡尔赛宫看过的画作。在同一篇文章中,洛特认为 “名唤‘普吕东’的光荣‘消防员’(du pompier glorieux qui a nom Prud’hon,对矫饰派画家的戏称)”的作品《复仇与神圣的正义追捕罪恶》,虽深受法国民众喜爱,却是一幅特别蹩脚的画。有趣的是,徐悲鸿在卢浮宫里所临摹的正是这幅画,可这并不能说明,这位中国年轻人这么做,或是他对这幅作品和它的创作者表示赞赏有什么错处。

1936年也是现实主义论战的重要年份。当时共产主义诗人路易·阿拉贡(Aragon)正竭力说服法国采用苏联推广的社会现实主义绘画,洛特毫不犹豫地参与其中。这种绘画手法没能在巴黎取得成功,人们更愿意响应抽象艺术的诱惑,接受随之而来的所有后续。这场运动走得太远,把绘画推进了坟墓——“绘画已死”,至少在1970年代的法国,人们就这么教导美术学生了。所有的往事都被清理得一干二净。博物馆里摆满的不再是栩栩如生的神明和英雄,而是毛茸茸的古生物标本。

尽管一些博物馆及其展览取得了成功,可问题是我们在看过之后,是否已经走出意识的危机,还是变得更加恶化?大皇宫2010-2011年度举办的莫奈(Monet)大展不出预料地大获好评,但这并不妨碍奥赛宫的杰罗姆(Gérôme)展同样吸引了大批观众。无论流行趋势如何变幻,大众的偏好都会维持住某种平衡。人们喜爱美的东西,也会在一幅取材于神话或文学作品的场景前被由衷地感动。

这有什么不好呢?在这场恢复平衡的运动中,如何看待所谓学院派艺术,看待美术,也就是认识它们的本质或是特性,中国人的态度无疑会发挥重要的作用。例如,2018的展览“法国梦”(注:《学院与沙龙》,中国国家博物馆;《法国梦:从学院到沙龙》,云南省博物馆),以恰当的、甚至可以说是“庄重的”方式展示了朱尔·格伦(Grün)的那副4×6米,题为《法兰西艺术家沙龙的一个周五》的巨幅画作(Un vendredi au Salon des Artistes français,1880年作,藏于鲁昂),而它前一次被展出,则是在一个以法国主流思想为指导的典型展览中,被彻底地“颠覆”过来,就像这个词的字面意思那样,这幅画被头朝下倒挂着,以此来表现学院派艺术的败落。

《国王与小鸟》(Roi et l’Oiseau)的最后一幕中,出现了一个机器巨人,这一金属技术工具对当权者先是顺从继而反叛,他小心翼翼地从笼子里放出雏鸟,又毫不留情地一拳砸碎了这小小的牢笼。整个上城全被摧毁,像迦太基一样被夷为平地。机器人坐在瓦砾堆上,摆出罗丹(Rodin)《思想者》(Le Penseur)的姿势不再动弹。就像这样,当专制集权确实已经被自身形象的重负给压垮,革命及其后果就会以反思而告终。而我们至今仍停留在这一刻。

作者系上海博物馆“美术的诞生:从太阳王到拿破仑——巴黎国立高等美术学院珍藏展”联合策展人。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司