- +1

东京神保町,历史学者眼中的“淘宝”胜地

澎湃新闻记者 王昱

【编者按】作为世界最大的古书店街,东京神保町自明治时期起便书肆林立,文风鼎盛。晚清以来,更是有大量中国人来到日本留学,神保町也成为了留学生的“淘书”天堂。到了近代,鲁迅、郭沫若、王国维等文人学者也都曾在神保町的书店里留下过足迹。

很多人喜欢神保町,但似乎作者尹敏志是第一个为其撰写“书店史”的粉丝。 他探访了神保町十三家古书店,从江户时代末期到平成时代,梳理了书店的兴衰和与中国的缘分。

他在《东京蠹余录》中写道:“对读书人而言,无论来自何方,都能在神保町的书海里各取所需,这里既是启蒙之街,又是革命之街;既是旧学之街,又是新学之街;既是沉潜之街,又是喧嚣之街;既是断舍离之街,又是贪嗔痴之街;本书的所有故事,都从这里开始。

在感叹一本古书历经劫难流传至今时,我们常常会说“神物护持”,其实何来神物,有的只是几个痴愚的爱书人。澎湃新闻私家地理独家专访作者尹敏志,与爱书人一起聊聊古书店的魅力。

澎湃新闻:可以介绍一下您写这本书的契机吗?

尹敏志:我硕士阶段做的是明史研究,这个方向的许多重要史料目前只有日本出版社的影印本,国内很难买到。硕士二年级我得到机会去神奈川大学交换,准备过去了就把这些资料尽量买齐。2016年3月至8月间我住在横滨的白乐寮里,每周至少去一趟神保町,每次都是中午去,天黑才回,乐此不疲,陆陆续续买到不少书(回国时寄了8箱书回国,花了不少运费),也渐渐萌生介绍这些书店的想法。

动手写文章的契机,是读石原道博《朱舜水》的时候,书中提到山本书店藏有一幅朱舜水的手迹,我心想:“咦,难道就是昨天去过的那家书店?”于是,我花了一番功夫找这家书店的史料,发现故事不少,就写了一篇小文章投给《书城》杂志。当时的编辑看了后觉得还不错,但内容单薄了点,建议我稍微扩充一下,于是我就加入琳琅阁、内山书店,在2016年10月的《书城》杂志上发表《东京的三家汉学书店》。这篇小文章算是这本书的起点。

澎湃新闻:您在书中提到“这本书既是一本访书记,又是书店史”,可见相对于书店里的一本本藏书,您在这本著作里其实更想向读者介绍书店本身,即日本古籍书店的历史与文化,那从您的观察来看,日本神保町的古籍书店有哪些特点呢?

尹敏志:神保町书店最大的特色是“术业有专攻”,分类非常细,任何人都能各取所需。相对于国内的古籍书店,神保町或者说日本的古籍价格订的比较合理,很少有价格虚高的现象。店员很尊重顾客,对于我这样的穷学生也热情接待。

2017年硕士毕业后,我又去日本读博士,现在读到第三个年头,和一些书店店主成了好朋友。2018年,我想买石井光雄珂罗版影印本《寒山诗》,和东京的小林书房打了声招呼,不久他们收到了这部书,还是石井赠呈本,第一时间通知我购买。

近几年在京都新崛起的一家古籍书店“あがたの森书房”,店主百濑周平先生和我关系也非常好,对于手里古籍来源知无不言,他会告诉我哪里有拍卖会,不是古书从业者也可以参拍。2019年我通过百濑先生买到两部明刻孤本,一部万历刻本《左传纂评林》,一部天启刻本《鹅湖和尚白云岩家常语》,皆未见任何著录或图书馆相同藏书。这两部明刻本如果送到拍卖会的话,肯定会拍出更高价格,但百濑先生却信守诺言卖给了我。这种浓厚的人情味,我觉得是日本古籍书店让人觉得最了不起的地方。

澎湃新闻:您在开篇介绍了神保町书店街的形成,通过您的史料搜集和研究,如果做个总结的话,您认为神保町之所以能成为古书店聚集地,是具备了哪些条件呢?为什么当时会涌现了如此多的汉籍书店呢?

尹敏志:最重要的当然是明治维新,尤其是“文明开化”运动,在此期间日本所需要的书籍呈爆炸性增长,而东京又开风气之先,各语种的书籍都涌入这里。其次是1868年日本从京都迁都东京。没有这两个条件,就没有今天的神保町。

神保町所在的神田区是东京大学最集中的地方,东京大学等名校都在附近,来自中国的访问学者也住在附近的后乐寮等地,有很庞大的书籍需求。汉籍书店其实是其中非常小的一部分,只是因为我个人比较关注古籍,书里反复的写,给人一种汉籍书店很多的印象,其实出售日本文学、历史的书店是神保町的主流。

澎湃新闻:您列举的这些书店中,内山书店可能是大家最耳熟能详的一间书店了,尤其它与鲁迅的故事每年吸引了许多中国游客慕名去打卡。您第一次去位于东京神保町的内山书店时,给您的印象是怎样的呢?

尹敏志:内山书店有好几层店面,一楼基本上都是中文新书。我第一次去内山书店的时候,环顾一楼满架的二十四史、唐宋史料笔记等中文学术书,恍惚间有一种已经回国,在北京逛书店的错觉。内山书店三楼有一些古籍和旧书,但数量不是很多。我后来又去上海寻访内山书店的旧址,先是被导航带到一家假的“内山书店”前,好在真的内山书店旧址也在附近,但已经什么都没有,被改造成银行了。

澎湃新闻:相信神保町的古籍书店远远不止书中所提到的那几间,那您在写这本书的时候,是出于怎样的考虑来挑选的这些书店呢?

尹敏志:主要还是史料,看一家书店的史料分量够不够,是不是有趣。当然这种“有趣”,是从我个人的立场而言的。比如八木书店专收“和籍”和日本作家的手札、手稿等,不少故事也很精彩,但我觉得中国读者可能很难产生共鸣,最后就没有写。

还有一个考量是可行性。写这本书时我的日语听说很差,基本无法与店主面对面交流。这本书大部分内容又在北京完成,严重依赖杂志、报刊、书籍等印刷资料,这些史料基本都有些年头了。我看到有读者评论说,这本书写的主要还是上个世纪50年代以前的历史,这基本上是准确的。回头来看,书的内容还是单薄了些,如果再加四五家最近几十年开业的书店,可能会更全面一些。

澎湃新闻:通过对书店的研究,您觉得在日本历史上,“汉学”研究之风经历了怎样的变化?您在书中也提到如今“东洋史”和“中国文学”日益沦为小众学问,您觉得导致这种现象的原因是什么?

尹敏志:江户时代汉学地位崇高,明治维新之后,则几起几落。明治维新初期,日本人对汉学的兴趣一度降到谷底,书中“琳琅阁书店”一章写的就是这段时期的历史。到明治维新末期,尤其甲午战争之后,汉学研究又重新受到重视。这种现象背后有政治因素,尤其是泛亚洲主义、合邦论的兴起,可以参考狭间直树《日本早期的亚洲主义》。

二十世纪二十至四十年代,东洋史研究极度繁荣,但这种繁荣是反常的,背后有国家之手在挥舞,如日本政府以庚子赔款设立东方文化研究院、北京人文科学研究所。那个时候学东洋史出路很不错。据砺波护回忆,当时日本几所帝国大学东洋史专业的毕业生,很容易在国内或海外殖民地找到研究岗位,而且薪水优厚。

二战结束后的三十年,日本东洋史、中国文学研究依然维持较高水准,中国改革开放初期又有一阵“小阳春”。但到了九十年代,少子高龄化浪潮到来,然后发展到今天,东洋史专业的博士生很难找到教职,无法维持有尊严的生活。现在日本年轻人对于中国也普遍无感,最近一段时间中国研究衰落得很明显。

澎湃新闻:听说在日本的电车上,常常能看到上班族手拿文库本在阅读。还有据2017年中国新闻出版研究院公布的数据显示,日本一年的人均读书量为45本,排在世界第二。不知道据您在日本生活的观察,日本人真的很爱读书吗?那在互联网时代的影响下,日本的年轻人也爱看书(或者说纸质书)吗?

尹敏志:的确很爱读书,尤其是中老年人。每次去古书祭和即卖会,都可以看到很多这样的热心读者,一摞摞地买书搬回家。很多大学的研究生院里,还有退休后重新回来读书的白发“院生”,他们不急于拿学位,乐在其中,把读书当做一种生活方式。经历过经济高速增长期的那一代日本人,总体上有非常好的教养和个人趣味。但日本年轻人现在也不那么爱读书了,相关报道也证明日本的人均阅读量呈现下降趋势。

澎湃新闻:有人说:“严肃阅读逐渐消失,是因为我们失去了对阅读的耐心,阅读逐渐被实用主义所取代。”这一点我也有一些感触,我曾逛过日本的书店里,看到摆在畅销榜的永远是“东野圭吾”和一些求职、进学和成功学类的书籍。当然同样的情况,在国内的书店也能看到。您觉得是什么导致我们失去了阅读的耐心?那从您个人的经验看,我们该如何培养对严肃阅读的兴趣呢?

尹敏志:我觉得在任何时代,严肃阅读都是少数人的行为,普通读者期待从阅读中得到实际的效果或愉悦感,这是人之常情,并非只有我们这个时代如此。在日本的新刊书店,摆在醒目位置的也都是这类书。中国古代的情况应该也差不多,证据是保存下来的元明清古籍里有不少日用类书、科举用书、通俗小说,《万用正宗不求人》《三宝太监西洋记》之类就是元代的求职、进学、成功学,或者明代的“东野圭吾”。

与其感叹严肃阅读的消失,不如想办法打破专业研究界与大众读书界之间的隔阂。岩波书店创始人岩波茂雄就认为,学术和古典与街头大众相伴的程度,是一个国家文化水平的终极指标,以《岩波文库》为代表的日本文库本就是为此服务的。今天中国受过高等教育的年轻一代人,其实存在庞大的严肃阅读需求,等待着学界、出版界去唤起。这几年社会科学院文献出版社“甲骨文丛书”的流行就是一个很好的例子。

我的好朋友,人称“译霸”的翻译家陆大鹏告诉我,他翻译的书读者主要是律师、金融业者、公务员,而不是专业的世界史研究者。大鹏常引用一位英国历史作家的话,说:把有趣的历史写得无聊“可以算刑事犯罪”。话虽然夸张了一点,但读者失去阅读的耐心,作者也有责任。

澎湃新闻:在这本书中,您多次提到北京的琉璃厂大街,同时也感受得到您的感慨,这座北京最著名的文化街曾经汇聚了许多书局和文化老店,还有中国最大的古旧书店——中国书店。我相信不仅在北京,在全球,古籍书店的生存也越来越艰难。您觉得通过对神保町的古籍书店史的梳理和研究,对我们古籍市场的保护有什么启发吗?

尹敏志:古籍无法再生,除非发生战争或大规模社会动荡,永远是越买越少,越卖越贵的。民国时代鲁迅感叹过:“线装书真是买不起了!”但他还是能买到不少。一直到九十年代,还能在中国书店以低廉的价格买古籍。

现在的情况是专业研究者不需要自己买古籍,也买不起,用图书馆的就可以作学问。另一方面古籍市场是资本的游戏,古籍不是书而是投资品、奢侈品。神保町的情况也差不多,每年的大型古籍入札会都有很多中国顾客参加。市场依旧很繁荣,也无需保护,只是和普通读书人已经没有太大关系了。

经出版社授权,以下摘选了《东京蠹余录》中部分片段。

尽是同文细亚人:琳琅阁书店

日本古书店的传承,最常见的是父业子继,若不幸出现无人继承的情况,则退而求其次,由入赘女婿(一般是养子)顶上,此为其大概。琳琅阁书店的一代目名为斋藤兼藏(1850—1907),二代目还是叫斋藤兼藏(1882—1957)。为加以区别,姑且将他们称为一代斋藤、二代斋藤。

嘉永三年(1850),一代斋藤出生于越前国鲭江藩川岛村的一户农家,今天日本中部福井县境内,是家中次子。他出生时正值幕府末年,两百多年的锁国体制解纽,政局动荡不安。十五岁那年,一个谣言传遍了全村:水户藩志士武田耕云斋(1803—1865)所率之“天狗党”,即将在上京途中攻打鲭江藩。村民们急忙修筑防御工事,并翻出家中锈蚀斑斑的枪械,每日攘臂操练、喊打喊杀,整个村子如临大敌。

为躲避战乱,同时为了谋生,未成年的一代斋藤背井离乡,孤身前往京都闯荡。首善之区此时也不安全:攘夷派与开国派围绕天皇激烈斗争,常有人被政敌当街砍杀。为了讨生活,一代斋藤去大户人家做童工,主人彬彬好文,常去文求堂书店买书,与店老板田中治兵卫熟稔。三年后幕府失势,末代将军德川庆喜(1837—1913)将大政奉还天皇,随后日本迁都,主人也跟新政府转去东京当法官,却不愿带上瘦弱的一代斋藤。

一代斋藤此后辗转各家,在维新头几年的兵荒马乱中辛苦谋生。根据大正六年(1917)版《大日本人名辞典》的条目记载,一八六九年一代斋藤现身北海道的函馆,为幕府军作战,结果被官军打得一败涂地。为了躲避抓捕,他一路向北逃亡,和著名探险家、《北虾夷新志》作者冈本文平(1839—1904,又名监辅)一起坐船到库页岛,在那里待了一年多。

很多年之后,在琳琅阁学徒工面前,一代斋藤会回忆起那个靠近北极圈的狭长岛屿。“桦太的鱼类真是多啊,”他感叹道,“只要凿开冰面,就会有鱼不断地从里面蹦出来。”又经过七八年的漂泊,明治政府颁布赦免令,他落脚东京,娶妻生子,和大舅子河井岩五郎合伙做起了古书生意。

据榎一雄(1913—1989)说,一代斋藤实际上是个目不识丁的文盲,以至于后来当了老板后,连收据都不会自己写,只能由手下人代劳。这样的人居然选择进军古书业,实在有些令人匪夷所思。

一代斋藤最初从事的是古书业最底层、名为“竞买(セドリ)”的工作:每天早上带一个大布袋出门,在东京的大街小巷穿梭,梳篦般地从小古书店揽入书籍,统一卖给规模较大的古书店,以此赚取差价。“竞买”乍看与收破烂无异,性质则类似赌博,要求从业者对古书价格极其敏感,眼疾手快且不避寒暑。在库页岛锻炼出了一副强健体魄的一代斋藤精力充沛,是其中的佼佼者,他很快就积累了资本,开出了自己的店面。

明治八年(1875),在家中短暂试营业后,琳琅阁书店创办于淡路町,这是东京上野和神田间的交通要道,人流量大,比今天的东京神保町古书街还要热闹。店名是当时东京都知事大久保一翁(1818—1888)所取,取清帝乾隆专藏宋元善本的“天禄琳琅”室之意。杨守敬来日本时,琳琅阁书店其实仅开张五年而已,老板虽然善于搜罗,但毕竟不识字,定价方面可能还不太在行,恰好给了杨氏机会。

到了一八八〇年代末期,受益于明治政府的“文明开化”政策,书店生意红火。随着教育的普及,识字率的提高,日本国内在鲸吞海吸西学的同时,对传统汉籍的需求也高涨,一度出现了短暂的“汉学热”。东京凤文馆的《佩文韵府》《资治通鉴》《康熙字典》,东京印刷会社的《前后汉书》《战国策》,大阪报国堂的《史记评林》《左传校本》等书,都是那时的畅销品,它们不断被重印,涌入寻常百姓家。

江户遗风犹未坠,森立之、寺田弘、西村兼文等日本汉学者,都是店里常客。那是一个日本学者以与中国学者来往为荣的时代,新版的各种诗集、文集里,经常刊载中国学者的评语,以及两国文人的唱和之作。比如明治十二年(1879)关义臣编纂的《经史论存》上,评点人就有何如璋、廖锡恩、王治本、黄遵宪等晚清士大夫。同年上海著名报人王韬(1828—1897)游历扶桑时,特地为书店题写了“琳琅满堂”四字匾额,后来在关东大地震中被烧毁。

明治二十二年(1889)年七月,横贯日本的铁道东海线开通。在此以前,东京的古书市场上还只有“洒落本”等通俗读物,如井原西鹤的《好色一代男》、曲亭马琴《南总里见八犬传》之类,善本古籍寥寥。在此之后,得益于便捷的交通,京都和奈良的古钞本、春日版、五山版、活字版和刻本、古俳书等等,各类西京文物源源不断地流入新都。

通铁路之后,一代斋藤每年都要去关西地区进货。当时日本还没有国宝、文化财登记制度,即使在古寺名刹里,和尚们也可以自由贩卖古籍。凭借出色的货源,琳琅阁吸引了不少东京新贵阶层,原来简陋的店面显得有几分寒碜。于是一代斋藤把店面迁至仲町二十二番地的池之端,建起两层气派新楼,除经营古籍外,也兼售书画和古董。它们被主人秘藏于二楼里侧,不轻易示人,只有田中光显、朝吹英二(1849—1918)、三浦梧楼(1847—1926)等少数精英才有资格入内。

二代斋藤在那个时候来到琳琅阁。“我十二岁时初到店里时,对主人的第一印象就是:真是个挑剔的人啊。”一代斋藤脾气暴躁,对店员业务能力的要求苛刻,“客人来寻书时,必须马上帮他们找到,稍微多花了点时间,就会被大声训斥,严重时还会被打”,店里基本没有人能干得长久,往往过几年就另寻他处了。出于对古书的喜爱,二代斋藤忍受了下来,尽管“有时候被骂得实在太惨,我都是哭着入睡的”。

一九〇六年,一代斋藤的独子、一直主管店中财务的斋藤兼二去世,次年,一代自己也病故于明治医院,死前还在嚷嚷,出院后就要把文求堂的珍本《西清砚谱》给买下来。因为男丁不继,二十五岁的二代斋藤作为女婿顶上,并袭名“斋藤兼藏”。

两代斋藤的经营风格迥异。一代斋藤倾向于服务权贵,他将求古楼旧藏宋版《论衡》残卷卖给贵族院副议长细川润次郎(1834—1923);除了前文提到的《礼记子本义疏》外,还将河合元昇的畅春堂旧藏宋版《寒山诗集》卖给田中光显。另据其侄子斋藤英一郎回忆,叔叔在店里总是穿着简朴,显要客人来了亲自迎到店门口,低头哈腰,延入上座;但出门时,又“换上一流的衣服,坐着人力车,仪表堂堂”。

二代斋藤要低调得多,且更多地服务于学者。他接手琳琅阁后不久,就大刀阔斧地进行改革,将古董、书画全部拍卖一空,专心做古书。此举虽然流失了不少老顾客,但也得到学界广泛认可。一九五二年,在二代斋藤的古稀纪念会上,已经照顾琳琅阁生意一个多甲子的德富苏峰(1863—1957)来信祝贺,谈到了两代店主的差别:

琳琅阁书店与我,已是两代人的交情。一代为人奇恣纵横,二代为人稳重平直。二代之古书鉴别力,尤令同侪敬畏。今日诸君欲为之贺古稀之寿,以一言有求与予。静而思之,二代于店中捆包书籍,往来于青山草堂(案德富苏峰书房名)之时,尚是明治末年。彼时君乃面白之少年,予犹不惑之壮夫。人生如幻如电,顷刻间予距满百之龄,亦仅隔十岁矣!现一切妄念俱消,唯书册之爱不减,年齿增添,更趋酽厚。呜呼,予负琳琅阁二主人之处岂少哉?但聊陈芜言而已。

苏峰是有名的“爱书家”。他十五岁就开始为报刊撰稿,参与自由民权运动,所著《自由、道德及儒教主义》《将来之日本》等书引发思想界巨大反响,后游历中国,著有《中国漫游记》《七十八日游记》等。但他之后思想右转,为对外扩张摇唇鼓舌,战后被褫夺公职。晚年苏峰退守成箦堂,专心稽古。

榎一雄曾研究过德富苏峰的购书收据,发现来自琳琅阁的最多,有明万历活字本《太平御览》、浅野梅堂旧藏宋版《古尊宿语录》、旧刊本《五部大乘经》等。其次则是浅仓屋、文行堂、文求堂、村口书店等近三十家古书店。

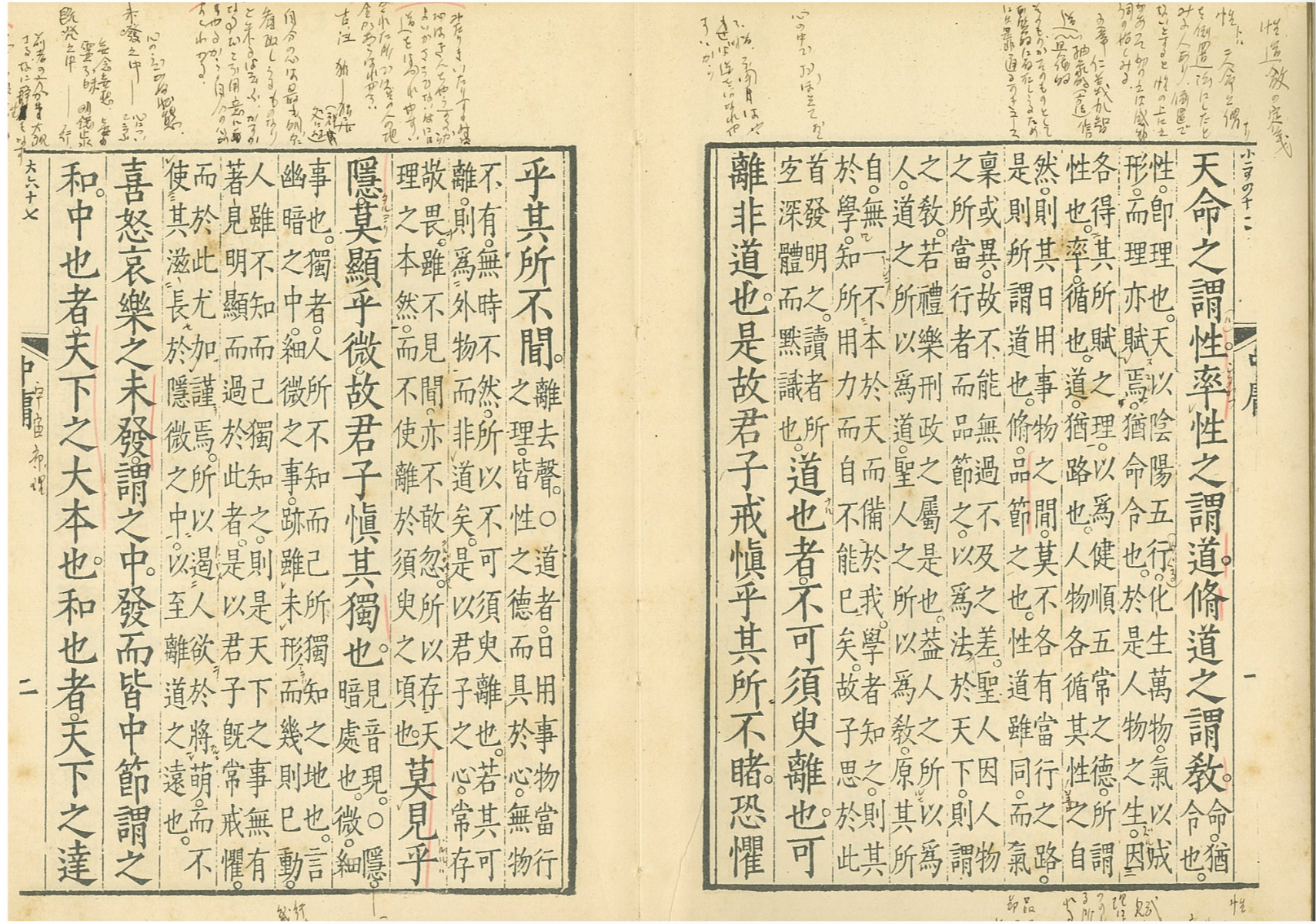

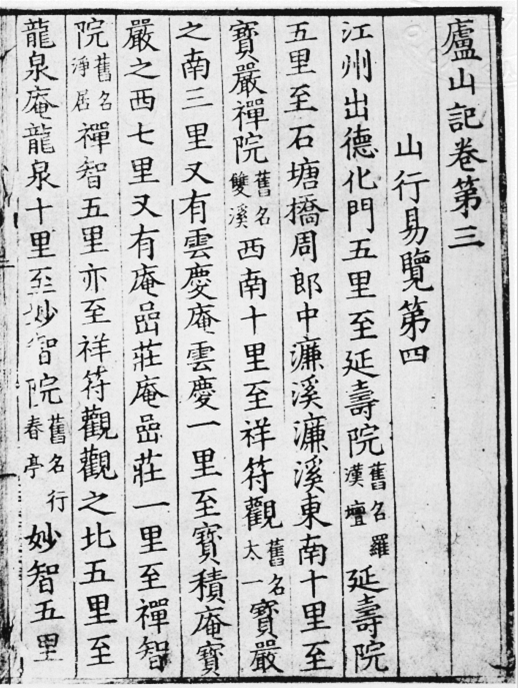

如高山寺旧藏宋刊本《庐山记》五卷,其中两卷为原刊,三卷为钞配,是成箦堂的镇库之宝。一九〇五年八月十七日那天,这部书连封皮都没有,破烂不堪地摆在琳琅阁待售。苏峰仅花五日元将其购入,“归来细阅,全书以蝴蝶装连缀,尚存旧钞本之面目。其文字精健挺拔,全无俗气,暗得几分颜欧笔意。与予旧藏之宋椠《华严经》相较,其弩张之气少逊,而清雅则远胜焉……亲督装裱师重新补缮,遂面目一新,宋椠之真价始显”。罗振玉见之也大呼为奇书,将之影印收入《吉石盦丛书》。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司