- +1

对谈|丛治辰、林培源:南洋岛屿上的文学密林

马来西亚华文文学至今已历经百余年的发展,但地理上的边缘,也导致其长时间处于文学圈的边缘。马来西亚华语作家黄锦树说,“在我们的南方,没有文学并不奇怪;有,才奇怪。我们的文学其实是‘没有’的孩子。”

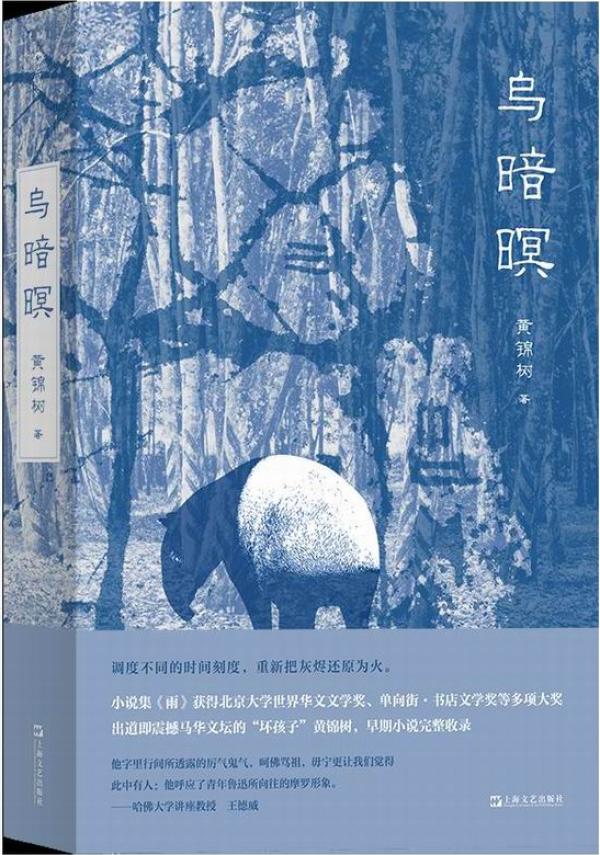

近年来,这股来自南洋的季风逐渐在抵达大陆读者的阅读视野与文学圈层的评价体系,从边缘走向更具影响力的讨论范围。今年,后浪文学完整引进黄锦树早期作品合集《乌暗暝》,收录21篇重量级作品。黄锦树似巫术般施法,调度不同的时间刻度,重新把灰烬还原为火。

2020年1月10日晚,后浪文学联合建投书局,邀请北大中文系副教授丛治辰与青年作家林培源,与大家共同分享《乌暗暝》的阅读体验,走进南洋岛屿上的文学密林。

文学的时差:从外围接近内围

丛治辰(北京大学中文系副教授):刚刚活动开始之前我在书店里逛,看到大家在看书架上的书,一边看一边交流——这本书怎样怎样,那个作家如何如何——听得我还挺激动的。我是个文学从业者,在文学这个专业领域里工作,但正因为在专业领域里,有时候反而弄不清楚一些事情——我们每天耳熟能详的那些作家,专业领域之外的读者们熟悉吗?知道他们的重要性吗?我自己也有不少文学领域外的朋友,我发现他们是不读文学作品的,今天见到大家,我放心了,文学的爱好者还是有很多的。更让我激动的是,今天来了这么多人,是为了来了解台湾文学——尽管黄锦树是马华作家,但是我们经常把他归为台湾作家的行列。台湾文学在大陆似乎更加小众了,但是小不小众这个事也很复杂。有个台湾作家叫邱妙津,在台湾大概也不算是多主流吧,但是多年前我就发现,豆瓣上居然有一个她的小组,里面好多读者,还讨论得很专业,很热烈。所以越是小众的,它的爱好者往往越热情,越忠实,越专业。

和各位一样,我也是一个台湾文学的爱好者,很早就是。大概2009年吧,我有一个机会去台湾待了十天,我很激动,但去了之后多少有点受打击。那时候我自以为很了解台湾文学了,朱天文啦,朱天心啦,张大春啦,黄春明、陈映真啦,都读过。结果到了台湾和那边的年轻朋友一交流,他们就撇撇嘴,说你讲的这些人当然很重要,但都是祖师爷祖师奶奶的级别啦。那意思是,已经过去啦。他们告诉我,当时最红的作家叫骆以军——而在我台湾之行以后,大陆才引进了零星几本骆以军的小说——他们还跟我讲了一堆名字,童伟格啦,甘耀明啦……我一个都不知道。所以我在台湾印象最深刻最喜欢的地方,是台大、台师大、罗斯福路那一块三角区域,据说那是台湾艺文界人士经常出没的地界,有很多咖啡馆,还有很多书店。我请台湾的朋友领着,逛了好多家那里的二手书店——那时候一手的台版新书买不起啊。我跟他们说,你们给我推荐下你们认为这几十年来台湾文学绝对不容错过的重要作家,每个作家给我推荐一本最重要的作品——因为我带不了太多书啊。他们给我推荐的有限的作家里,就有今天我们讨论的黄锦树,而推荐给我的最能代表黄锦树的作品,就是我们今天讨论的《乌暗暝》。

在此我要特别表达我对后浪的敬意。引进台版图书不是件容易的事,这些年来我有机会就给出版社的朋友推荐台湾的好作家,但是后来都不了了之。结果去年下半年突然有后浪的编辑联系我,问能不能引用我给童伟格写过的一篇作家论中的话作为新书的推介。我才特别惊喜地发现,我特别喜欢的台湾作家童伟格已经有好几本书被后浪引进大陆。而现在后浪又引进了《乌暗暝》。实际上这本《乌暗暝》是台版的两部小说集合成的,还附了在台湾每次出版的序言和一些评论来帮助大家理解。应该说,这个大陆的版本,甚至比台湾的版本还要好。

林培源(青年作家):我之所以会关注黄锦树主要有两个原因。一个原因我在广州读研时,暨南大学有一个世界华文研究中心,我有同学做海外华文文学,我当时耳濡目染,知道有个同学的硕士论文是研究黄锦树,于是从他那里知道了台湾文学和马华文学。我们看黄锦树的论述也经常提到马华、提到马共,这样的话在我的脑海中,就形成了很多概念和符号,它们一直在飘来飘去,我抓不准一个点到底应该把黄锦树放在哪个坐标里给他安下来。

第二个原因是因为2017到2018年的时候,我去美国杜克大学访学,当时的外导在给我们上课的时候,就一直在讲Sinophone Literature,也就是华语语系文学。华语语系文学一般会把黄锦树、李永平、黎紫书等很多马来西亚作家和作品当做他们研究的范本。在这个论述中,黄锦树等一批华文马来西亚的华文作家,被列为代表性人物。这一派以史书美为代表,他们的华语语系是把大陆的文学作为对抗的对象的,这也是他们遭到大陆学者抨击的地方——黄锦树并不同意这样的归类。这中间还有另外一派,就是以王德威为代表的比较温和的一派,不会那么旗帜鲜明地把华语语系这个概念拎出来,他使用“华夷风”这样的翻译。

黄锦树一直以来在整个马华文学,或者说在这个所谓海外华文文学的阵营里面,是一个反叛者的形象。当年有一个“烧芭”事件,就是黄锦树写文章批判当年马来西亚华文文学的祖师爷爷级别的作家——方北方。他写了《马来西亚三部曲》,但用的是非常现实主义的方式,黄锦树反对那一套写作方式。他作为一个后起之秀,出来批判这样一个长辈,自然引起了很多争论。所以王德威才会把黄锦树命名为坏孩子,但是我们看后续,黄锦树不管创作还是学术的论述,一直具有一种反叛精神。现在我们已经慢慢从华语文学的外围接近内围了。

“我不是,但又明明都是”

丛治辰:sinophone,也就是华语语系文学或者华夷风,至少在美国的汉语文学研究界是一个热门,但是国内的学者讨论的很少。这大概因为这个概念里有不为我们所喜的东西。这个概念下所讨论的那些在大陆以外用汉语写作的作家和他们的作品——像史书美这样一些学者更别有用心地将这个概念扩大——大陆往往用另外一个概念来称呼,叫“华侨文学”。这里面包含了一种意思,就是大陆是母体,而大陆之外的写作则是子嗣。于是海外的研究者和作家们不甘心,就发明出来一个sinophone。但越是这样发明,我觉得越是表现出一种关于中心和离散的焦虑。那些在大陆以外写作的人们,分明地知道自己是从华夏母国这个文化传承中离散到世界各地的,因此在写作里极为深刻地内含着和华夏母国的对话,这对话里有温暖,当然也难免有困惑和痛楚。

其实在这本《乌暗暝》里黄锦树写的几乎所有小说,我们都可以读出一种民族寓言的意味,有些篇目甚至都有些主题先行的嫌疑。这似乎特别印证了杰姆逊关于第三世界国家文学和民族寓言式叙述之间关系的论述。比如书里最后一篇《鱼骸》,就特别典型。《鱼骸》很好玩,里面有一个“我”,生活经历和社会身份跟黄锦树颇为相似,或许在相当程度上可以看作是黄锦树的自述吧。在这篇小说里,黄锦树其实讲述的不仅仅是个人的历史,更是马来西亚整个区域的历史。

不过我必须声明一点,关于马来西亚我其实所知甚少,我所了解的马来西亚的历史,基本都源自于黄锦树的小说以及简单查阅的一些资料,绝不敢说能够将相关的知识讲得准确到位。根据黄锦树的小说,很长一段时间里很难说马来西亚和中国是什么关系,那时这个地区还没有建立起现代民族国家,处在英殖民者的统治之下。这里有大量居民是华人遗民,中国人前赴后继跑到那里经商生活、养家糊口,但与此同时,当地还有马来土著,有英国殖民者,还有印度尼西亚人、印度人,再后来,还有日本侵略者。日本侵略时期以及之后的一段时间,“马共”在这个区域特别踊跃,这些“马共”革命者似乎更多由华人构成,对当时已经建立的新中国有相当积极的认同感。但英殖民者撤走的时候却把权力交给了马来人,华人就在那里变成了二等公民——这个国家明明有大部分人是说华语的,但是他们的子女却不再能够合法地在学校里学习汉语。因此有不少华人家庭,就把他们的子女送到台湾去学习——那时候去大陆更为困难。

文学的阅读其实是一个将心比心的过程,所以我们必须置换成那时候的马来华人,去体会他们的心情。这是一群在文化上和华夏母国无法割裂的人们,在自己所生长的土地上无法产生认同感,于是来到台湾,可是台湾也是一个悬置在华夏母国之外的飘零的岛屿,这里也绝不能说就是文化上的祖国。因此在台湾的华人心态是非常奇怪和复杂的。黄锦树其实已经算是第三代在台湾写作的马来华人了,在他之前有第一代第二代的李永平、张贵兴等人,还有温瑞安——今天我们都以为他是一个台湾武侠小说家,很少有人知道他曾经的志向不仅在武侠,而且也不是台湾人。第一代第二代旅台马华作家对于大陆和台湾似乎更加亲近,对于华夏母国往往有着赤诚的向往。但是第三代的黄锦树又稍有不同,他似乎更愿意把自己推远一点,让自己处在一个边缘的位置:他并不一定完全认同那个来自华夏母国的文化传承,他受很多西方的影响,但同时也不大认可自己就是一个马来西亚人,要回到马来西亚去,再同时他也不大认可自己在台湾的经历,尽管至今生活在台湾,他依然觉得格格不入。他在三种认同的边缘地带,可他又明明三个都是。

正是在这样的纠结困惑中,他选择一个偏远的视角,写下了《鱼骸》。一个在台湾教书的马来西亚教授,当初他的母亲含辛茹苦送他来台湾读书,他像很多马来西亚人一样读完书之后留在了台湾没有回去。他有一个大哥是“马共”,17岁的时候失踪了,他的妈妈一直在等儿子回来,但是这位教授其实当时就知道,哥哥是牺牲了。哥哥在围捕当中逃进沼泽,少年时代的教授曾经进入过沼泽,见过哥哥的遗骸。由于搬运的困难和种种顾虑,他没办法将哥哥的遗骸运出去,就决定自己偷偷拿一块骨头珍藏。挑来挑去,他选择了对应喉咙位置的一块脊椎骨,这就相当意味深长了——这是发声说话的位置啊。而拿走了这块脊椎骨,脑袋和身体就断裂了。因为“马共”是认同我们的新中国的,而又被马来政府迫害,所以哥哥的死让他不愿意回马来西亚,但是情感上也不愿意去大陆,只能待在台湾——作为学者,他有很多机会去大陆,但是最多只去过香港。大家能理解其中的寓言意味吗?小说中有一笔点题非常厉害。这位马来西亚旅台学者研究的是甲骨文,现存最古老的华夏文字。但是甲骨文书写的载体——龟甲——其实是一种产自南洋的大龟的龟甲,也就是说,三四千年之前南洋或许已经开始向中原王朝进贡,成为华夏母国的势力范围了。他是一个知名学者,但是对马来西亚的同乡会非常冷漠,对马来西亚的学生也既不敌视,也不照顾,以一种一视同仁的态度表现出他的淡然。有老乡来质问他为什么这么冷漠,他说——原话我不记得了——龟甲产在南洋,而龟版却制在中原,龟甲已经烧成了龟版,又怎么能够还原呢?这种种细节充满了隐喻色彩,特别细腻地、多层次地表达出了这个教授,以及黄锦树,以及或许所有马华人的复杂心理。

台湾文学其实长久以来都萦绕着一种心态,我们在大陆的读者如果对这样一种台湾的心态不了解,可能就无法真正读懂台湾文学。大概从明末开始吧,台湾这座岛屿就有一种孤儿心态——明亡了,它不认同清,它觉得自己是孤儿;后来轻易地被清割给了日本做殖民地,它觉得自己是被遗弃的——这种孤儿心态一直绵延到今天。孤儿心态意味着一种深刻的漂泊感,不知道自己该认同哪里,这是台湾文学内在的一种特质。但是我们再想想黄锦树这样一些马华作家和知识分子,他们的漂泊感又更加倍了。所以有学者说,马华文学应该被视为台湾文学内在的一部分,从漂泊感而言,确实,二者的气质有契合的地方。但我想马华文学中的文化痛感、身份认同焦虑,甚至还要远甚于台湾文学。

林培源:丛老师讲的是一个很大的地缘政治的概念,其实黄锦树的文化心态想非常复杂的。谈到马来西亚华人的归属感,不得不提到一个很大的政治事件,那就是1955年的万隆会议。这个会议对于马来西亚华人来讲是非常大的政治震动,因为从那时候开始不允许你持有双重国籍了,这时候你就得做出选择,你要归属于马来还是要回大陆,这样的一个政治阵痛,其实延续到了黄锦树这一代人身上。他年轻的时候来不了大陆,只能去台湾求学。那么到台湾去求学,也是他自己自主做出来的选择。如果他留在马来西亚,那他永远只能是二等公民,使用的语言是次要的语言。他就这样辗转到台湾留学,在台湾的求学过程整整持续了十年,拿到学位后,到台湾南部的国立暨南大学找教职、养家糊口,基本上没有时间写小说,中间停了有七年(2005-2012年)。后来他才慢慢又重新写作。所以今天我们为什么活动的主题叫“华语文学的异乡人”,就是很契合黄锦树这样的飘零的异乡人的心态。不仅是他自己的处在中间的文化身份,他写的小说也处在这么一个摇晃的边缘的状态。

以写作对话现代文学

林培源:我们再看《乌暗暝》里有一篇小说叫《胶林深处》,里面写到一个作家。我认为《鱼骸》里的教授跟《胶林深处》那个后来写不出作品,发了疯,每天拿着一把刻刀,想把他写的东西刻在橡胶树上,那样一个患有精神疾病的作家——这两个人其实是黄锦树的文化分身。它引入了两种不同的作家或者说文化人的形象。留在马来西亚,一直坚守传统的现实主义写法的一个作家,最后江郎才尽了,写不出作品。记者去采访他的时候,他把当年受的文学教育说出来。那么这个文学教育从哪里来?他读了很多作品,是现代中国文学的一些经典作家,鲁迅、茅盾、老舍、巴金、等等。所以我们可以看到实际上黄锦树在早年的作品当中,埋了很深的对话关系,这种对话关系不仅仅指向我们刚刚讲的马共的历史,还有就是对中国或者说现代文学的对话。

里面还有两个很经典的小说,《死在南方》和《M的失踪》,这两篇也可以连起来读。《死在南方》用小说的方式虚构了郁达夫当年流亡南洋的经历;《M的失踪》写的是一个记者去采访一个学术会议,这个学术会议有两拨人,一拨是马来西亚官方文学的代表,另外一拨是马来西亚华文作家的代表,他们一起开会,开会的时候呢,就在讨论当时引起欧美文坛轰动的一本来自马来西亚的小说,作者的署名是M,这个人到底是谁?猜来猜去,最后有人猜测他可能就是流亡南洋最后失踪的郁达夫。这两个小说是有互文关系的。那么我们也能往前推进一步,看到作为第三代移民的作家黄锦树,他跟现代中国文学之间是一种扯不断的关系,所以不管他的“烧芭”也好,或者说他的“断奶论”也好,不管最后有没有实现,他的作品本身已经成为预言或者具有很强的象征化色彩,这里面有非常多可以玩味的东西。

丛治辰:我和培源刚才其实已经为黄锦树的《乌暗暝》概括出了两方面主题,我谈的主要是马华文学的漂泊感和认同焦虑;培源则强调它其实跟现代文学之间仍有着密切的联系。但即便已经有了两个主题,我们的讨论还远远没能涵盖这部书,问题恐怕还是没有那么简单。黄锦树所暗示的马华文学和中国现代文学的关系,似乎为《鱼骸》中的教授在三地之间的纠结增加了一点砝码,让纠结的天平有所倾斜。但他为什么更多讨论郁达夫,而不是鲁迅或者茅盾,或是像港台作家那样大谈张爱玲?因为只有现代文学巨匠当中只有郁达夫后来流落南洋不知所终,只有他身份如此暧昧:文人?汉奸?地下工作者?隐士?只有他可以表达出现代以来马来西亚与华夏母国之间的一种微妙和隐秘的关系。这又再一次让马华文学和中国现代文学的问题,与马华文学中的漂泊感问题变得复杂了。

因此比较起我们的讨论,我更建议大家买下这部书,回家打开它,耐下性子去读。黄锦树不一定好读,很多严肃文学的经典都不像通俗文学那么好读,但是经典的价值就在于,你为它花费了时间,你不会后悔的。很多书很好读,一天能看三本,但是看了更空虚,不如不看,还浪费了时间。黄锦树的小说是可以慢慢琢磨的,甚至你都未必从中读到什么知识,得到什么教益,触及什么主题,他的叙述本身就是美的,耐琢磨的,你沉浸其中,心灵会变得细腻和丰富。黄锦树的小说技术是非常漂亮的。比如《乌暗暝》这篇小说,是分成两条线索叙述的。一条线索是马来西亚深林中的家里,妈妈说今天“火笑了”,会有客人来的。这条线一直在描述马来西亚深林的景象,以及一家人在对某种危险的预感下的等待,叙述得非常慢,让人不耐烦。黄锦树很多小说都很慢,但这篇小说其实说明了为什么这么慢:小说的另外一条线索是这一家在台湾读书的儿子终于回来探亲了,在母亲等待他的同时,他就在回程的火车上。他很烦躁,他发现他的家乡时间是停止的,从现代的台湾回到马来西亚丛林,他不能忍受那种速度的减缓。而我们体会一下会发现,凡是涉及到儿子的部分,黄锦树的速度就非常轻快,直到儿子也下了火车下了汽车,走进丛林。于是我们就知道,在这部小说集中很多小说里密不透风的词语和缓慢的叙述,或许正跟那个雨水丰沛而身处现代之外的马来西亚相配,也就是说,叙述的调子和叙述的对象是高度统一的,这就是很高明的技术。

所以我们读小说,还真不一定是读故事,如果只是读故事,你可能看不下去黄锦树,你该去看电视剧。甚至有时候读小说都不一定为了解读什么。像刚才我们所说的,去体味一种技术,感受一种美感,本身就是迷人的。我们阅读书籍,不就是为了不断打开我们的经验空间吗?那么我要说,错过黄锦树向我们讲述的那个独特的马来西亚和马华的文化空间,是非常可惜的。写文章讲究首尾呼应,我想在这次活动的最后,再呼应一下最开始我的感动。我非常敬佩后浪的编辑们,把这样异质性的文学作品引进到大陆来,让我们能够读到黄锦树,了解黄锦树。我希望大家喜欢这本书和这个作家,我自己是非常喜欢的。

(稿件据讲座录音稿整理而成,经主讲人审定。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司