- +1

纪录片丨埋藏大地下的毒气弹,是他们用余生对抗的另一场战争

1945年,日军撤退侵华战场前夕,将大量未使用的化学武器或丢弃,或埋藏于江河、草丛、田野、洞穴……

这些化学武器在和平年代被人们无意中捡拾、触碰,造成至少千人死伤。

一场战争结束了,另一场战争在受害者们的身上生长,敌手是长久的困顿,病痛的无解。

毒气像幽灵一样萦绕不息。他们的余生,在仇恨与和解的拉锯中对抗时间,也对抗死亡。

2019年的冬天,澎湃新闻“湃客”与第六声Sixth Tone联合推出年终特别报道——纪录片《毒气,余生》,我们去东北探望了四位日本遗留化学武器受害者。中毒时,他们有的是家中支柱,有的不过八岁。

他们幸免于泄漏事故,但数十年前的一次无意间的触碰,使他们和各自家庭的后半生,就此被“毒剂之王”芥子气所笼罩。

李臣 74岁,松花江佳木斯毒气受害者

“这家里靠我支撑一半”

距离李臣中毒已经过去了四十五年。如今74岁的他总犯心绞痛,疼痛感常常贯穿后背。他还患有糖尿病,低血糖发作的时候曾跪跌在地,只能靠自己勉力爬起,用手去够床头备着的可乐,喝上几口。

大部分的时间,他都躺在黑龙江省第二医院中毒科的病房里,静静地看着输液管里的液体一滴一滴往下坠落。偶尔,他也和不常来病房的病友聊上几句,又或者干脆闭上眼睛休息。这样的日子,一晃就是五年。

李臣说话声音很轻,有些颤抖,脚步也不利索,但记忆力却出奇的好。

他记得1978年,自己在中毒后无法继续工作,只能和妻子吴凤琴二人靠捡破烂维生,砖能卖两分钱一块,煤能卖三十块一吨;他记得1985年,家家户户过年吃饺子,唯独自己家揭不开锅,他拿着仅剩的一块钱买了四瓶25毫升的敌敌畏,试图结束生命,三天后才被救了回来;他也记得自己上回犯心脏病的时候,不间断地输液,整整输了九十三天……

如今,李臣又有了必须要记住的事:他每天要吃二十二种药,什么时候吃、分几次,一点儿都不能错。

冬季对病患来说是个危险的季节。李臣做不了户外活动,更回不了家,就在病房外的走廊里来回踱步。从走廊的一头到另一头,一共是107块地砖,要迈上107步。他要记住,走两趟,到了差不多的步数就必须回床上去歇着。

他也会在手机上看看吴凤琴的步数:“都九千多步,一般都能排第二、第三。”

李臣和吴凤琴有两个女儿,都离婚了。吴凤琴和二女儿住,每天从早到晚要照顾一对龙凤胎外孙的起居。只有在接送孩子上学的间隙里,她才能到医院来,陪着李臣做做检查、打针吃药、说说话。偶尔,她也用玻璃罐从家里捎来点荤菜,让李臣高兴得很:“来肉了,馋死我了。”

最近猪肉贵了,吴凤琴做一次不容易,尤其是负责抚养两个外孙之后,仅凭她和二女儿的工资,生活难以为继。而李臣的退休工资有3500块钱,几乎是妻女收入的总和,因此变得格外重要。

“我要没了,这家就塌了,”李臣躺在床上,望着天花板喃喃道。同病房的老邱头儿听了,不以为然地说:“还能指着你啥呀,一天天在这儿躺着。”“那也得有这个人,没这个人不完了吗。”吴凤琴打断老邱的话,叹了口气。

没待太久,吴凤琴就得赶回家照顾外孙,临走时,她嘱咐李臣中午不要忘了把红焖肉热热再吃。

很小的时候,李臣的父亲就离世了,母亲改嫁后,他只能跟着亲戚过。直到成家、有了孩子,才总算收获了家庭的温暖。没想到在1974年的10月,大女儿出生的第二年,在黑龙江省航道局工作的他,在松花江上清淤的时候中了毒。中毒后,他不是没劝过媳妇儿另找出路,但吴凤琴和他说:“有你在,才是完整的家。”

如今,李臣想开了,为了家人,他也必须活下去。

病房的马路对面是哈尔滨市第一医院的急诊大厅,李臣总会留意从远及近的救护车声响——随着救护车载来的,很多都是不治的病患。想着他们,李臣的心里会有一阵感慨:“还是比他们强一些,能多活一天是一天。”

转眼,饭点到了,李臣准备热热红焖肉,就着馒头解决一餐。他转头问老邱头儿,“你吃不吃?”老邱头儿回答,“肥肉吃不了。等你好了,上饭店请我。”李臣笑着说,好。

徐志夫 61岁,齐齐哈尔“八四”事件受害者

“下一代在为上一代的磨难负责”

61岁的徐志夫家住黑龙江省齐齐哈尔市区红星小区。阴暗的楼道里,一扇褪色的旧木门背后,就是他的家。

门上没有锁,用徐志夫妻子李红的话说,“这破大家的”,压根儿不担心有人觊觎。

穿过堆满杂物的过道,是客厅兼卧室,徐志夫通常就躺在床上睡觉,偶尔靠着床头坐起来,要不就是颤巍巍地去一趟洗手间。

中毒以后,他的身体逐年变差,视力严重受损,只看得见大致形状,却辨不出颜色;他的认知功能也有了障碍,一出门就找不回家,连哭和笑都不受自己控制。

2003年8月,在化工厂当保安的徐志夫夜里接到厂领导打来的电话,说公安局要运来几个桶,让他务必看管好。等了半小时,桶来了,徐志夫交接完,朝桶上蹬了几脚,却不曾想,这几脚带来的,竟是后半生的困厄。

脚起泡、化脓、浑身刺挠……徐志夫在齐齐哈尔解放军203医院住了二十多天,直到症状缓解了,才出了院。他想回化工厂上班,没想到身上原以为好了的地方又破了,厂领导叫他脱下衣服,看了一眼,嘱咐他说,“赶紧回去吧”。

这一切发生的时候,徐志夫的儿子徐天男不过12岁。他记得每天放学,在印刷厂工作的妈妈都会来接上自己,再一起上车站等父亲回来。这个场景却中断在了2003年的夏天。

因为身体每况愈下,徐志夫彻底失去了工作能力,妻子李红不得不承担起了养家的责任。印刷厂倒了之后,她打过零工、做过批发,甚至去卖过纸风车,而现在最常做的是给人打扫卫生。客户电话一来,她扎起个发髻,套一件红色的马甲,拎起成套的清洁工具,推着小电瓶车就能出门。冬天冷,活儿也少了,她上小区里捡来不少废品,准备收拾好了卖钱。

2008年,徐天男考到上海念大学,他选了外贸专业,想着能多挣点钱,“贴补家用,还可以买一些自己喜欢的东西。”大学毕业后,他留下工作,一待就是十年。他说自己喜欢在上海打拼的感觉,生活节奏快,但机会多,工资也不低。

然而去年父亲突然病重,徐天男二话不说,就辞职回到了齐齐哈尔。如今,他在父母家附近找了一份工作,工资不过是之前的零头,但方便下班之后过来照顾。通常,他会给徐志夫打上一针胰岛素,再坐在一旁,陪他一起听听电视里的声音。

而每天傍晚,也是徐志夫最幸福的时刻。大段大段的白日光景之后,电视有了声响,屋里有人说话,儿子就在身边,妻子再和自己斗两句嘴,日子就好像还能过下去。

徐志夫还有个盼头,他想看孙子。徐天男的对象是他牵的线,他高兴得很,“你说这活一辈子没看着,于心不忍。”但是李红却埋怨丈夫把儿子叫回来。

“是我拉累人家了,”徐志夫心里比谁都明白。他责备自己,但为了活下去,也似乎没有其它的办法。他恨这一切的源头,却又诉诸无门。十几年前,他曾代表齐齐哈尔“八四事件”受害者赴日诉讼,但随着败诉的消息传来,这些年他也无力再改变什么。

之前,为了在上海交朋友,徐天男培养起了很多爱好,如今却不得不放弃。一切的雄心壮志,都化作了一个简单又苦涩的愿望:“把父母照料好。”

“其实是一种当代悲剧”,徐天男说。毒气蔓延,不止于一时一地,不止于一代人。

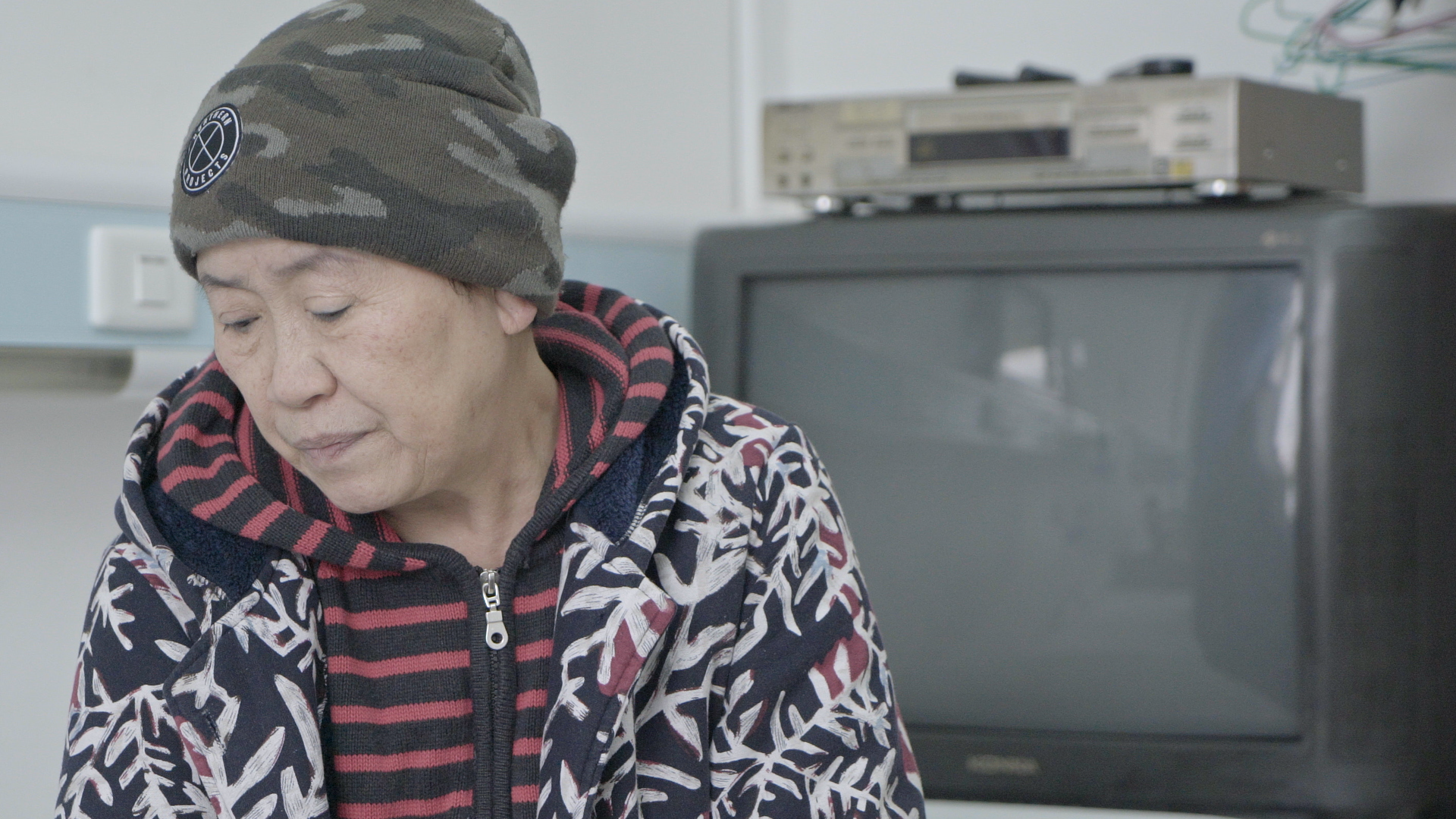

杨树茂 55岁,齐齐哈尔“八四”事件受害者

“每年体检是最高兴的时候”

冬日午后,阳光清冷。黑龙江省齐齐哈尔市北疆花园小区的空地上,裹得严严实实的老太太们三五成群,坐在墙角,晒着太阳闲话家常。

55岁的杨树茂环视一周,一切看起来是那样平常。若不是亲身经历,他也很难相信,正是从这片空地下,挖出了五个装着毒剂的金属桶,给他带来了一生的噩梦。

毒剂泄露事件发生在2003年8月,挖出的金属桶和被污染的土壤很快就被清运走。今年10月刚刚搬进小区的老太太对着我们摇了摇头,并不曾听说这里之前发生过什么。这一场涉及44人的浩劫,仿佛并没有留给公众太久的记忆。

杨树茂轻易不出门,多数时间他就在床上躺着、翻身、坐起,烧水吃药,热些剩饭剩菜对付两口,再坐下,再躺下。

家里头只有他,很少有外人来。自从两个多月前电视机坏了,屋里的声响就只剩下墙上挂钟的滴滴答答声。这座十几年前他花了些心力建起来的房子,如今似乎成为了一间苍凉的囚笼。

但建房子的时候可不是这般光景。那会儿,杨树茂的炒货生意正兴隆,夫妻和睦,建房的地也批了下来。他上西边的公路买土,想把院子垫平,未曾想里面会有被毒剂污染的泥土。

犯病、住院、出院……杨树茂不得不面对面目全非的生活。对他来说,头一桩就是自己的炒货生意做不下去了:因为有人吃了怕被“传染”,他连一斤也卖不出去。妻子背过去哭,哭得他心烦,夫妻俩大吵了一架,妻子说,“日子没法儿过了”。

如今,妻子已经搬走到亲戚家住,偶尔回来一趟,也不多待,“就差办证离婚”。杨树茂不怪妻子,只怪自己摊上这样的事儿。他明白,自己这样一身伤病、不能长时间劳动、又时常气躁,日积月累,换谁也受不了,为今之计,就只有独自挨着。

最近,他找了份零工,在锅炉房里打扫卫生,隔天去一次,一待就是十几个小时,挣上五十块钱。中毒以后,他肺不好,也容易头疼,但为了能够生活下去,也顾不得锅炉房里的烟尘了。

妻子偶尔会给他些钱,儿女们也偷着给点,东拉西扯的,他总算还能有口饭吃。

之所以“偷着给”,是为了瞒着儿媳妇和姑爷——他们不知道杨树茂中过芥子气的毒。

为了不影响儿女们的人生,杨树茂连他们婚嫁的时候,也只敢匆匆露上一面,平日里尽量减少来往。“有个芥子气的家庭,有个芥子气的爹,这钱能填满坑吗?”他说。

每每说起这些,杨树茂的脸上会露出长久困顿后的木然。他理解儿女们躲着自己,就像理解妻子离开自己一样,只是理解到了最后,一切还是无解。犯病时候“疼得没法儿形容”的痛苦,和“心上长草”似的慌张,他从来都无从诉说。

冬天,屯子寂静无声,云把天压得很低。杨树茂烦闷的时候就在房前屋后转上一圈,瞅瞅远处的房子,和呼啸而过的高铁。

从前和人打招呼人家不回应,久了,他就走自己的路,不做别的念想。

如今,杨树茂唯一有来往的就是当年同一批的受害者们。他盼着每年年底由日本民间组织资助的体检——那是一年里最高兴的时候:和熟识的人聊聊天、聚在一起吃顿饭、领上一些慰问金,就是“唯一的希望”。

高明 24岁,齐齐哈尔“八四”事件受害者

“担心有一天家里只剩我了”

除了有些过分清瘦,高明看上去和其他95后女孩们并没有什么太大的不同。

平时,她会化一点儿淡妆,也刷刷短视频、追追网剧。冬天太冷,她的脚因为中毒植皮走不了太远的路,就在院子里逗逗狗。要是再无聊,她就摆开一幅数字油画,一格一格地填颜色,也能打发掉好几个小时。

25岁的高明和母亲陈淑霞,住在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区小北村。她家的房前就是铁轨,火车经过,连屋里的炕都会震动。

小时候,火车一来,高明就嚷着要去看,后来看习惯了,也不觉得稀奇了。火车都是运粮食的,不载人,难以给她关于远方的遐想,而她对未来,也没有太多这个年纪该有的热望。

中毒那年,高明才8岁,是所有“八四事件”受害者里年龄最小的一个。这些年,不断有中年受害者离世,有人身体情况恶化。每年体检,高明都能见到那些叔叔伯伯们,“我特别担心,以后家里的生活和我的身体,都会走到他们那样。”

2016年,高明的父亲因肝病去世。他生前好酒,早早卧病在床,和妻女也不亲近。如今,一家的生计全靠母亲陈淑霞一人打工维持,但她的身体也不好。中专毕业后,高明在一家幼儿园实习过半年,后来母亲生病住院,她就辞了工作,回家照顾。

长期闷在家里,高明时常觉得烦躁。严冬来临之前,她去了趟哈尔滨串亲戚,也见了从外地回家休假的男朋友。

这一段恋爱是从四月开始的,时间还不算长,尤其因为异地,见面的机会少,两个人全靠发信息打电话维系。高明喜欢男朋友的稳重、踏实,带回家给陈淑霞见了,陈淑霞也觉得“挺稳当”。

高明想象过自己结婚以后的生活:搬去哈尔滨,把妈妈也接过去,给她买套房,顺便替自己照看孩子。只是从当下到未来的生活图景中间,她尚有一道必须迈过去的坎儿:向对方家人坦诚自己的中毒经历,告诉他们自己的健康状况。

“我这个病,他家里人都不知道,”高明的情绪有些低落。“他跟我说的是他不介意,但是不代表他家里人不介意。要是我没中毒的话,我很想跟他走下去。”

高明外出的这些天,陈淑霞过得有些无聊。三十多岁才有了女儿,陈淑霞特别宝贝,从不让别人说叨,能为女儿做的事,一件都不会落下。

她至今还记得高明中毒时的样子,“那脚掌上就跟紫茄子刚开花似的,全是水泡,就像气吹的似的。”女儿小时候受的苦,陈淑霞最说不得,一说就难受,止不住抹眼泪:“我瞅我姑娘的时候,死的心都有。”

傍晚,赶了一天路的高明有些累了,问母亲什么时候能够吃上饭。陈淑霞任由女儿坐在炕上玩手机,转身进了厨房,准备晚饭。

家里陈设简单,但在陈淑霞的精心打理下,显得温暖清新。静谧的夜色映衬着明亮的窗,窗框中是母女俩围坐在小桌旁吃饭,有一搭没一搭交谈的画面。

高明担心终有朝一日,这个画面会不再完整。她担心自己的身体,也担心母亲的身体,“担心有一天家里只剩下我自己了。”

等冬天过了,高明打算去考个幼师证,再考个驾照,去外地的幼儿园上班。她的人生还长,“日子还会往下去过。”

截至目前,中国已经发现各类日遗毒弹约200万发,毒剂约100万吨,分布在十几个省内。

2019年5月7日,中日两国政府有关部门负责人共同宣布哈尔滨日遗化武移动式销毁作业正式启动,这是继南京、石家庄、武汉之后第四个移动式销毁作业场。

然而,由于日本至今未向中国提供有关日遗化武埋藏和丢弃的具体地点和数量,日遗化武在中国造成的危害可能仍将继续,何时处理完成还是个未知数。

出品人/ 刘永钢

总策划/ 李智刚 黄杨 张俊 李云芳

制片人/ 杨深来

导演/ 唐筱岚

摄影/ 吴子熙 唐筱岚

剪辑/ 徐婉 唐筱岚

视觉设计/ 傅小凡

调色/ 江勇

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司