- +1

田野营报告 | 驾校师生关系中的“权利游戏”

八月的炎炎烈日下,白牛镇停车场边的空地上聚集着三五个人,有男有女,年龄不一。他们的眼光都齐齐投向停车场上正在缓慢行驶的一辆白色轿车。正驾驶位上的人身体绷直,双手紧握方向盘,聚精会神地看着前方;副驾驶位上的则身体侧卧,一条手臂搭在车窗的窗框上,另一只手时不时地扶一下方向盘。

这是停车场最常见的一个场景——驾校科目二的教学。

白牛镇位于云南省项雌州南瘠县,从镇里去到外界,有三种方式:坐班车、坐火车和私家车。由于当地公共交通不便,私家车自然成了出行的首选,于是,一批白牛镇的中青年人开始学起了车。一进镇子,就能看到一排私家车整整齐齐地码在入口窄窄的街上。时不时还会有人问你,坐不坐车。

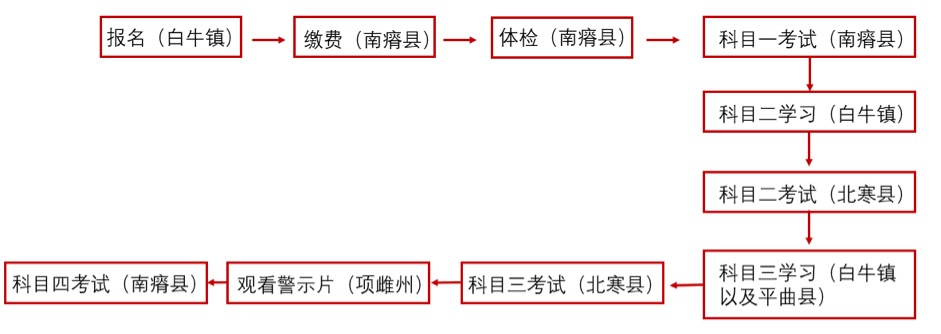

从2010年开始,当地驾校陆续进驻白牛镇进行招生。因为白牛镇场地条件有限,驾驶培训全程只有科目二的教学和科目三的部分教学在白牛镇的停车场开展,要想完成驾驶培训的全流程,需要辗转五个地方。

而在时间上,按照交通管理局的要求,每个科目通过后要间隔至少十天才可预约下一门考试。因此,即使是最快的考试流程,学员也要和教练不间断地接触45天。如果学员学的慢一些的话,学几个月,几年的都有,也就是说,在从报名到拿到驾照的过程中,学员需要跟教练进行较为长期的接触和交流。

驾校科目教学场景中有哪些角色?这些角色之间形成了怎样的关系?这种关系受到何种因素的影响?带着这些问题,我在2019年青年社会领袖田野营期间踏入了白牛镇的停车场。

驾考制度规训下的顺从

丰教练是驾校派驻在白牛镇的常驻教练,主要负责在白牛镇以及白牛镇管辖的村子进行招生和科目二、科目三的教学。科目二、三的基本教学模式是先由教练进行示范操作,学员模仿。然后由学员自行操作,教练在一旁纠正并给予指导。同时教练将驾驶考试的要点打印在纸上,学员要大致背诵考试要点。

在十分钟左右的练车时间里,教练重复最多的口令就是“走”和“回轮”。几乎每过一分钟,教练就要重复一遍“走”,每到一个需要调整方向盘的环节,教练就要重复一次“回轮”。而每次科目三大概有5-6名学员,每名学员每天要重复5-8次练习,连续进行3-4天。

教练一天要重复超过一百次的“走”、“回轮”。学员在记忆教练指令的时候,也在让身体去记忆每一个操作,每一次加减档。顺从体现在教练的每一次纠正,学员的每一个操作中。

在学员和教练发生一些小冲突时,顺从又体现在了冲突的解决结果中。比如在科目三的变更车道操作中,教练要求学员在进行操作前大声数出:一、二、三、四,四个数字,以保证在前后操作之间有一段间隔时间。大部分学员会按照教练的指导操作,但胖胖却总是以自己心里数了为理由,不数出声。在一次练习中,胖胖和丰教练发生了如下对话:

丰教练:“你刚才数了吗?!”

胖胖:“我在心里数了。”

丰教练:“你要数出声!”

胖胖沉默。在之后一次练习时,他用很小的声音,好像自言自语一样,数了四个数字。胖胖最终选择了服从教练的指令。

学员为什么会顺从教练的指令?“恐吓”、“恶语”、“训斥”并不能完全解释学员的顺从。教练的恐吓和恶语不仅违反驾校的教练管理条例,也被学员视为对自己的不尊重。持续使用恐吓和恶语必然引发学员的反抗。

事实上,学生们顺从的对象并非教练,他们顺从的是驾考制度。以上两个片段说明驾驶知识的教与学构成了教学过程的核心。而驾驶知识又是被驾驶证考试所规定好的。如果要得到驾照,学员就必须按照驾考的要求展示自己的驾驶知识。考核和审查制度的存在一方面异化了学习过程,使得学车不再是为了掌握驾驶技术,而是要通过考核。

另一方面,考评成为了学习的核心和目的。教学过程根本上无关乎创造,而只是某种被固定了的知识的传递。因为在学车过程中,教练所教授的驾驶知识才是 “正确的知识”。如果不能习得“正确的驾驶知识”,就不能通过驾考,也不能合法开车上路。因此,学员对教练的顺从实质上是对驾考制度逻辑的顺从,是驾考制度规训的结果。

“为考试而学习”中的紧张感

紧张是学车过程中一种经常出现的情绪。学员之间讨论的内容大多围绕在如何缓解紧张。强子曾对我说:“我觉得我自己一个人在车上时练得不错,但是教练上车坐在旁边就紧张了。我都不会换挡了。”这提示我去寻找教练的教学与学生紧张情绪之间的联系。

当我问军,教练坐在旁边是什么感觉时,军对我说:“教练在科三练项目的时候特别凶。练科二的时候还好,‘跑路’(注:指公路驾驶联系)的时候也不凶。但科三练项目那两天我们话都不敢说。如果前面教过的做错了就会说,‘是不是没有脑子,我才教过的。’如果顺序错了,(教练)就看着你,话也不说。”

军的回答说明教练的恐吓和训斥好像是学员的一个紧张来源。因为担心错误操作引来教练的训斥,学员一上车身体就会进入紧张模式。但丽的回答提供了不同于军的另一种解释。

丽说:“我不害怕教练,害怕他干嘛,教练坐在旁边还安全呢。我主要是害怕开车出危险,教练有什么好怕的。”

奇怪的是,在车里感到紧张的不只有学员,丰教练也不只一次提到过他在驾驶培训中的紧张。丰教练说:“学员开车的时候,我比学员更紧张。在刚上班的时候,我坐在车里眼睛都不敢眨一下,害怕出事情。回家之后坐在沙发上,3分钟就睡着了。之前有驾校就出过事故,学员开车撞上了前面的大货车,教练当场就死了。”

不同于畏惧、害怕的情感,紧张是一种对可能出现的失败结果的担忧。驾驶因为关涉生命而格外特别。驾驶的失误直接关联到死亡。出于对驾驶失误可能带来死亡的担忧,无论是教练还是学员都无法抵抗紧张情绪的侵袭。而这种紧张情绪在考试当天达到顶峰。

在科目三的考试现场,不断有学员说:“快到我了,怎么办,我好紧张啊。”而教练看似放松地坐在一边观摩学员考试,但在学员第一次没考过后第一句安慰就是:“没事,别紧张,还有一次机会。”教练不断相互摩擦的双手,绷紧的身体和一直盯着考试车的目光都透露出他对学员考试的关注。

丰教练曾提到,“教练都是开保底工资,最后实际开多少钱,都要按学员的考试通过率来算,学员少的时候才开1000多块。”教练同学员一样,也被考试制度“观察”并“评估”着。考试合格是知识从教练顺利流向学生的证明。

教练也已经习惯将驾驶培训中一切环节的合理性都归因于有利于通过考试。比如科目三中的一个环节是到公路上,让学员在完全真实的情境中进行驾驶练习。当我询问教练:“为什么要跑路?”时,教练解释说:“训练的是学生的开车技能。学员对开车有感觉之后在学习考试内容时也容易很多。”

这说明,考试制度同时规训着学员和教练。在“为考试而学习”的模式中,教练和学员也在不断地自我规训:使自己熟练掌握“安全驾驶知识”;提高学员通过考试的比率。

教学中的冲突:流动的权力角色

跟任何一个教学过程一样,驾校的教学中经常会出现教练与学员的冲突。

以力哥为例,他在完成靠边停车、倒车入库的操作后刚刚熄火,教练就指出他停的位置不准确,让他再调整位置。但力哥好像并不明白教练的指令。于是开始重新点火、打舵。教练拔高声音指责道:“你压线了。”他拍了一下力哥握在方向盘上的手臂,说到:“叫你看前面!停!拿点对着前边啊!”

力哥没有回话,也没有按照教练的指令完成这个流程。他很快地,草草地将车停下,然后下了车。力哥下车后,教练跟我解释:“不是我想这样,是跟他说他听不进去,我只能用(动手)这种方式。”

在休息时,教练对力哥说:“你要听教练的指令啊,我说让你怎么做就怎么做。”力哥只是嗯嗯唔唔地应答着,露出了不屑一顾的表情。

这种“暗潮汹涌”是驾校师生冲突中一种常见的形式。但除此之外,激烈的正面冲突也时有发生。在跟军的访谈中,军给我讲了这样一件事情:

“我们驾校考科目二的时候有一个学员没考过,教练骂了他,他就不来了,一直没来,他说教练乱骂人。学校里的老师有权威,驾校里教练说你会有点怕。出于人与人的尊重,一开始会有点怕,说多了就会觉得很烦,一点都不怕,甚至还会跟教练对着吼。他在初中的时候被老师体罚的时候都不敢说话的。”

军将驾校教练同学校老师作了区分。在他看来,学校里的老师才具有权威。驾校的教练并不具备权威,只具备一种“恐吓”的能力。这种“恐吓”发挥效果的次数是有限的,并且不可以持续地产生效果。

军在这个故事之后评论道:“(学员跟教练的关系)就像是用钱买了一样东西,这个东西是我的。大不了就不学了。不会很畏惧教练,但是会怕老师。老师批评我,我就会想老师会不会告诉家长,会不会记过处分等等。驾校大不了就重新换一个教练,大不了就不学了,在社会上出钱就是老大。”

军的话质疑了教练与学员之间的“师生关系”。而这种质疑与教练所承担的角色有关。教练并不是一个“单纯”的知识传递者。

军接着说:“(学车)报名也是找教练,钱也是给教练,单子也是教练开的。学员也是教练打电话联系,钱都是教练收的。”

对学生来说,从报名开始,到拿到驾照结束,中间的一切经历都是学车的过程。教练在这个过程中担任了多重角色。教练是宣传员、是招生员、是收银员、还是后勤。这样就出现了教学过程外的师生交往。学生并不能将教学时的教练与招生收费时的教练割裂开。对于学员来说,教练就是他们眼前的这个人。因为教练的工资与学员考试的通过率挂钩,教练招的学员越多,通过的就越多,赚的工资就越高。而他们付了钱,跟教练形成的是雇佣关系,教练是一个服务者,而非老师。

在整个学车流程中,权力角色并非一成不变。如果说,在教学过程中,教练是权力的实施者,学生是权力实施的对象的话,那在宣传、报名等诸多场景下,学员从教练那里购买“驾驶训练服务”,学员是顾客,教练是销售员。学生反而变成了权力的实施者,教授成为了权力实施的对象。

解读驾校师生关系:机器考官与多元场景

驾校中的师生关系并不是单纯的主体——客体间的关系。一方面,驾考制度在师生关系的建构中发挥着重要作用。另一方面,学车过程中复杂的师生交往场景也塑造了驾校中的师生关系。

驾考制度久已有之,但它并非一成不变。2013年1月1日,公安部颁布《机动车驾驶证申领和使用规定》规定将在全国范围内启用科目三驾考电子化考试系统。在此之前,科目三一直是人工考试。考官坐在副驾驶的位置上,指导考生进行挂挡、加油、直线行驶等操作,同时记录考生的考试情况。在人工考核的时代,学员可以通过教练贿赂考官从而轻松通过考试。

老梁是在80年代考的驾照。他跟我讲:“我们那时候考试没有现在这么严,上车之后拿包烟,往边上一放,车上的陪考就会让你过的,当时也没有车内摄像头,全是人工操作的,很简单可以拿到驾照。”

这一时期的驾考制度是一种松散的、弹性的制度。与其说这是考试制度,不如说这也是一种学员和考官,教练和考官的人际交往。是否通过考核不以掌握“安全文明驾驶知识”为准,而以学员,考官,教练之间的密切程度为准。

当考官变成了监控器、语音指令、电子感应器后,作为规训手段的驾考制度才完全确立起来。学员和教练被完全“客体化”了。他们的一举一动都被监视器观测和评估着。给学员打分的不再是人,而是机器。是在这种情况下,学员和教练才进入了被规训和自我规训当中。

而驾培行业市场化也是1996年以后的事。在此之前,驾驶员培训一直由交通部门负责。公安交通部门既当裁判又当教练。老梁说:“我学车的时候,驾校都是公安局办的,由公安局里派人来做教练。我的教练除了教我还要到党委机关去开车,一天只有2个小时可以教我,除了这两个小时之外都可以让我自己用车练。”此时的教练相对学员而言,只承担传递知识的角色。

当驾校培训社会化后,驾校从社会上招募大批教练。教练工资与学员通过率挂钩,大多数驾校提供教练的基本工资都在较低水平上。在这种薪酬制度下,教练需要尽量多地招揽学员。因此相对于学员来说,教练的角色变得复杂。而在不同的交往场景下,教练与学员的关系也在不断变动。

丰教练对我说:“车上是教练,车下是朋友。”丰教练试图去与学员建立一种又威严又和睦的关系。但人际关系并不会随着车门的关闭和打开而变化。在大多数学员眼里,丰教练认真,负责,偶尔会凶一些,但却可以忍受。丰教练也因这些好名声而成为白牛镇最受欢迎的教练。很多白牛镇下辖村子里的人都会奔着丰教练的名声找他学车。

但在一次晚饭上,丰教练却用无奈的语气对我说:“技术学到手,教练不如狗。”他谈到了他与不同职业、不同年龄的学员的交往。能长期保持联系的人不多。很多人领到驾照后就再也没有见过。

丰教练理想中的师生关系与现实中“教练不如狗”的慨叹正反映出驾校中的师生关系之间存在某种张力。一方面,当今的驾校保留了师徒制的传统,仍然是情景化学习,教练演示,纠正,学员练习,实践。教练希望获得师傅一样的地位和尊重。

另一方面,驾校在市场化的洪流中被裹挟,驾驶培训不再是职业技能学习,而是市场化的培训。教练也不再是师傅,而成为了一个培训技术的提供者。师生关系中,有过去的影子,但师生关系,也被现实所塑造。

(文中地点与人物均为化名。作者李孟泽系北京大学教育学院在读硕士。本文改写自作者参与第十届青年社会领袖田野营撰写的田野报告。青年社会领袖田野营由新南社会发展中心主办。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司