- +1

艺术冷战:现代主义与现实主义在二十世纪的政治纠葛

媒介理论家和艺术评论家鲍里斯·格洛伊斯(Boris Groys),从媒介与信息的角度阐述了西方先锋派与社会主义现实主义的对立,以及先锋派矛盾的位置。

格林伯格曾把先锋派和媚俗对立起来——前者是对艺术的纯形式和物质性的鉴赏,它关注作为媒介的艺术本身的性质,后者则利用形式制造吸引眼球的效果,传递意识形态信息;他把苏联艺术归于媚俗。但历史上,先锋派也不反对制造效果和影响观众,只是它不再现现实,而是用艺术直接改变现实环境。康定斯基在《论艺术的精神》中表示,形式可以在潜意识上对观众造成巨大影响。正如麦克卢汉所说,“媒介即信息”。劳伦西克按康定斯基的理论为西班牙共和党人设计的“心理技术”牢房,随后被纳粹当作“共产主义的残酷”的表现。而苏联在法西斯主义的威胁下,放弃了先前的文化先锋主义立场,认为在先锋派和纳粹那里,“利用媒介实现的动员”都“取代了信息”;苏联开始以欧洲人道主义传统的捍卫者自居——这在布勒东看来体现了苏联在当时的保守化的倾向。似乎纳粹和苏联都把先锋派看作不人道的敌人的象征。

冷战期间,先锋派又继续充当苏联与西方眼中他者的威胁的化身。在美国政府支持下,联邦德国举办现代艺术展,借清洗纳粹文化的机会批判民主德国的社会主义现实主义;利夫希茨则重申了“现代主义是文化法西斯主义”的观点,他也指出,沿袭了先锋派道路的的波普艺术,已经成为当代资本主义商品生产的一部分。随后,苏联在西方商品的诱惑力下发生变化,艺术家们发现,强调媒介的物质性的艺术品已被商品生产吞没。这时许多人开始重新关注艺术传递的信息。

英文原文刊载于e-flux,原标题为:媒介与信息之间的冷战:西方现代主义VS社会主义现实主义。

众所周知,在艺术的语境中,冷战表现为现代主义艺术(或者更准确地说,是抽象艺术)与具象、现实主义(或者说社会主义现实主义)艺术之间的冲突。当我们讨论冷战,通常想到的是二战后的那段时期。然而,抽象艺术与现实主义艺术之间的意识形态冲突,在二战前就形成了,后来各种相关论点只是被再次重申,而没有实质性的改变。本文将讨论和阐释冷战前及冷战期间,西方与苏联艺术观念的冲突的谱系和发展。

从西方的角度看,构建起这个冲突并将其理论化的一篇奠基性的文章,是克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的著名论文“先锋与媚俗(Avant-Garde and Kitsch)”(1939)。在格林伯格看来,先锋派主要通过抽象的方式运作:它移除了艺术作品中“是什么”的维度,即它的内容,以揭露它“如何是”的维度。先锋派揭露了艺术品的物质性,以及传统艺术用来制作作品的技术,而媚俗只是利用这些技术制造某些效果,给原始的、不加批判的观众留下印象。因此,先锋派被认为是“高雅艺术”,媚俗则被看作低级艺术。艺术系统中的这种等级制与社会的等级制有关。格林伯格相信,使观众得以关注一件艺术品的纯形式、技术和物质方面的鉴赏力,只有那些“能获得休闲和舒适,同时也具有某种修养”的人才能获得。对格林伯格来说,这意味着先锋派艺术只能寄希望于从“富裕且有教养”的人群获得经济和社会支持,历史上赞助传统艺术的也是同一群人。因此,先锋派仍然“通过一根金钱的脐带”连接着作为统治阶级的资产阶级。

格林伯格认为,社会主义现实主义艺术也是一种媚俗。他把这种艺术理解为面向未受教育的大众的作品。因此,它是视觉性宣传——类似西方的商业广告。格林伯格解释了为什么把社会主义现实主义艺术纳入西方美术馆化的艺术表现体系,仍然十分困难。近几十年来,艺术体系已经开始包含过去似乎在美学上有差异的一切——非西方本土文化,特殊的文化身份,等等。然而如果我们把社会主义现实主义理解为一种媚俗,那么在这个意义上,就无异于说反映了一种非西方的文化身份。因此人们不能用差异、文化身份、包容和审美平等这些通常的术语来看待社会主义现实主义。从这个意义上说,我们仍然生活在一个受冷战影响的艺术环境中:一场善恶之战;对媒介的冷静沉思,与利用这种媒介传播信息和影响力之间的战争——即媒介与信息的战争。

然而,把现代主义艺术,尤其是抽象艺术解读为纯粹自律的艺术,认为它体现着人类从一切功利主义目标解脱并获得自由,是一种意识形态幻觉,这与先锋派的真实历史和先锋派艺术家的目标矛盾。先锋派艺术家也想影响他们的观众,包括未受教育的观众,只是他们的做法与传统艺术家不同。他们并不把自己的作品理解为对所谓现实的再现,或者意识形态信息的载体,而把它们看作像汽车、火车和飞机一样真实自律的物。先锋艺术家大多避免用“抽象”一词,这并非偶然;相反,他们称自己的艺术是“真实”、“客观”、“具体”的——与虚幻的传统艺术相对。先锋派回归于古希腊把艺术看作技术(techne)的定义,即人造物的生产;用马克思主义的术语来说,先锋派不是在上层建筑的层面上运作,而是直接在物质基础层面上运作。它不传递信息,而是试图改变人们生活和工作的环境。先锋派艺术家相信,当人开始适应(accomodate)这种新环境,就会被这新环境改变。因此,俄罗斯构成主义、德国包豪斯和荷兰风格派艺术家们,希望建筑、设计和艺术的简化与几何化,能在居住于新城市环境中的人心中唤起理性主义和平等主义态度。后来,马歇尔·麦克卢汉的著名公式“媒介即信息”又再次唤醒这种希望,他相信信息传播技术对人的影响大于信息本身。我们应该记住,麦克卢汉最初就是以立体派绘画为例解释并阐明这个公式的。

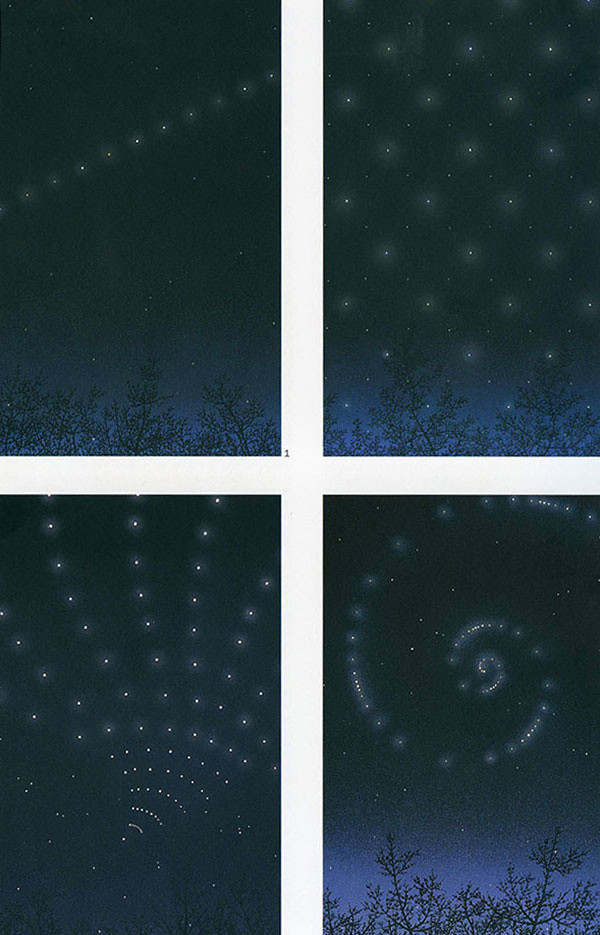

因此,先锋派艺术家把影响观众的工作从意识层面转移到了潜意识层面——从内容转向形式。尤其是在观众没有受过很好审美分析训练的情况下,形式能格外有效地影响他们的心理:当形式保持在潜意识中,它的影响最大。这种策略的一个好例子是康定斯基(Wassily Kandinsky)的著名论文《论艺术的精神》(Concerning the Spiritual in Art,1911)。在康定斯基看来,每件艺术品都不是通过它的主题,而是通过颜色和形式的特定选择来影响观众的。他后来又表明,“脑力劳动”应当“比创造力的直觉部分更重要”,最终或许以“彻底排除‘灵感’”,这样,未来的艺术品就可以仅凭“计算被造出”。换句话说,康定斯基认为“高雅艺术”不是对中性媒介的主题化,而是有它自己的操作目标——即对观众的非理性、潜意识影响。《论艺术的精神》主要讨论特定的颜色和形式如何影响观众的心理,给他们造成特定的情绪。正因如此,康定斯基对整体艺术(Gesamtkunstwerk)概念很感兴趣。在整体艺术中,个体不是位于艺术品之外,或者面对作品——而是位于作品之中,完全沉浸其中。这种人工环境可以对观众产生强大的潜意识效果,使观众成为进入艺术品的客人,甚至囚徒。

我可以举一个有趣的历史例子说明这种策略。1938年,在西班牙内战期间,斯洛文尼亚裔法国诗人、艺术家和建筑师阿方斯·劳伦西克(Alphonse Laurencic)按照《论艺术的精神》中的观点,装饰了巴塞罗那一所监狱的牢房,共和党人把佛朗哥主义者关押在那里。劳伦西克把每间牢房都设计得像先锋艺术装置。牢房内选用的颜色和形状组合是为了让囚犯感到迷失、抑郁和深切的悲伤。为了达到这种效果,他遵照了康定斯基的色彩和形式理论。确实,后来关在这些所谓的“心理技术”牢房中的囚犯的确表示他们由于视觉环境而感到极端消极情绪和心理痛苦。在这里,情绪变成了信息——与媒介相符的信息。希姆莱(Himmler,纳粹德国的一名法西斯战犯)对牢房的评价也表现出这种信息的力量。巴塞罗那被法西斯分子占领后,希姆莱参观了这些心理技术牢房(劳伦西克则被审判和处决了),作为一名纳粹,他说这些牢房体现了“共产主义的残酷”。它们看上去像包豪斯的装置,因此希姆莱把它们理解为文化布尔什维克主义(Kulturbolschevismus)的体现。事实上,对劳伦西克的军事审判发生在1939年,与格林伯格写作他那篇开创性文章同年,但这场审判讲述了一个与格林伯格对先锋派的解释完全不同的故事。

这个故事多少有些讽刺意味,因为它发生在苏联艺术和意识形态转向社会主义现实主义之后;更讽刺的是,这个转变是由反法西斯斗争引起的。格林伯格把这一转变解释为对大众的口味的迎合。苏联的立场在1933年后发生了变化。在同一年纳粹夺得德国政权后,苏联文化政策开始以反法西斯,尤其是反纳粹的斗争为指导。确实,袭击是来自德国的,而不是俄罗斯——它来自右翼,而不是左翼。人们把纳粹在当时的成功归结为它对大众的非理性的、潜意识的影响。人们说起纳粹的会议、游行和仪式,以及希特勒据说是很有吸引力和克里斯马人格,认为这是法西斯意识形态对欧洲人的影响力的来源。这里,纳粹与先锋派的相似处变得很明显。可以说在这两个例子中,潜意识的影响都取代了理性分析;利用媒介实现的动员取代了信息。本雅明称,政治的美学化是货真价实的法西斯主义——他指的正是法西斯运动自我表演的非理性特征。在这里,我们应当记住意大利未来主义运动是和意大利法西斯党密切联系的,它也关注自我表演和对非理性生命力及权力意志的颂扬。

在苏联,《文学批评》(Literaturnyi kritik,1933-1940年)杂志在把现代主义艺术批评界定为法西斯主义方面,发挥了决定性作用。在关于德国表现主义的一篇著名论文(1934)中,该杂志最有名的撰稿人乔治·卢卡奇把表现主义的“行动主义”诊断为纳粹的先驱。卢卡奇强调了表现主义的“非理性”方面,按照他的分析,这些方面后来以纳粹意识形态告终。在1953年新添的一条脚注中,卢卡奇指出,第三帝国时期对表现主义艺术家的迫害与他的分析的正确性并不矛盾。卢卡奇和他最密切的合作者米哈伊尔·利夫希茨(Mikhail Lifshitz)倡导启蒙传统下的马克思对社会的理性分析,和欧洲伟大的现实主义文学艺术,反对非理性的影响和操纵。早期共产党人准备接受左翼先锋艺术家作为反资产阶级斗争中的盟友,而现在,革命性艺术则被苏联共产党人视为法西斯革命的盟友。因此,在1933年后,有关结合技术和大众的创造力作为通向新无产阶级文化之路的信念开始减弱——毕竟,法西斯主义也是技术和大众激情的结合。因此,在苏联文化中,人类个体及其意识形态和政治态度占据了核心位置。个体灵魂被看作理性、人道主义的共产主义意识形态,与非理性的法西斯主义诱惑之间的戏剧性斗争的场所。这样,人们就能区分忠诚的共产主义者和隐藏的叛徒(dvurushniki,vrediteli)。这种区分主要是一种心理区分,只能通过关注对个体心理的深层分析的现实主义文艺来处理。因此,传统的资产阶级现实主义被等同于人道主义,而现代主义艺术——连同法西斯主义——被看作反人道主义的。在将近二十年忽视个体心理和心理现实主义传统后,苏联文化开始了再人道化(re-humanization)的过程,或者更确切地说,是再心理化(re-psychologization)。

在这些年间,苏联在非法西斯西方寻找盟友,开始将自己塑造为反法西斯野蛮主义的欧洲人道主义传统的捍卫者。它主要论点是:资产阶级已经无力捍卫古典艺术遗产,它已屈服于法西斯主义及其对文化的破坏——而苏联始终是这种文化唯一的真正捍卫者。安德烈·布勒东(Andre Breton)在他的文章“在超现实主义者有理的时代(On the Time When the Surrealists Were Right)”(1935)中,准确分析了文化政策的这种变化,1935年由苏联当局和对苏联持同情态度的西方政治文化力量在巴黎组织的“保卫文化国际大会(International Congress for the Defense of Culture)”,体现了这一变化。大会的名字就已经表明了它的防御性和文化保守性。布勒东将这一文化转向与1935年5月15日的一份声明联系起来,声明中,斯大林表示他完全支持法国的国防政策——因此按照布勒东的说法,他违背了要将民族国家之间的战争转变为内战的原初目标。在同一篇文章中,布勒东引用了《真理报》(Pravda)以“尊重你的父母”为总标题发表的一系列信件。对“家庭价值观”的恢复具有直接的意识形态后果。布勒东引用了伊利亚·爱伦堡(Ilya Ehrenburg)当时就超现实主义写的一番话:“对他们来说,女人就意味着因循守旧。他们宣扬手淫、恋童、恋物癖、暴露癖,乃至鸡奸。”在文章结尾处,布勒东指出斯大林主义文化开始践行的对祖国和家庭的美化,将很容易导致宗教甚至私有财产的复辟。

因此在二战前,法西斯主义者把现代艺术看作共产主义的盟友,共产主义者把它看作法西斯主义的盟友,而西方民主国家则把它视为个人自由和艺术现实主义的象征。这种局面也决定了二战后的文化论辩。西方艺术评论认为苏联艺术是法西斯艺术的一种,苏联的评论则认为西方现代主义是法西斯艺术以另一种方式延续。对双方来说,对方都是法西斯分子。与这种他者斗争是第二次世界大战以文化战争形式的延续。

文化冷战的主要阵地,自然是分裂为两个阵营的德国。二战后,美国政府开始了一项再教育德国人口的计划。在这个项目中,艺术扮演了极为重要的角色。战前的经济和社会结构基本没有改变,因此致力于现代主义艺术的做法,具有联邦德国官方宗教的特征——这是拒绝纳粹过往的一个明显标志。但与此同时,这种做法也是针对民主德国的社会主义现实主义的。1956年卡塞尔文献展——它直至今日依然是最大的现代艺术展——的召开,明显体现了这一点。卡塞尔是一个没有突出的文化传统的省级城镇,但它位于靠近民主德国边境,因此被看作边境城镇。在文献展最初的一个时期,它主要关注被归为“堕落艺术”的现代主义,尤其是表现主义流派,并试图复兴这些流派。但1950年代末和1960年代的新先锋浪潮改变了东西方的艺术景观。

1953年斯大林的去世改变了苏联的文化状况。最明显的变化体现在建筑上。斯大林主义的建筑是历史主义的,它想显得宏伟壮观。这种对宏伟和壮观的渴望在赫鲁晓夫时代初期遭到了严厉的批评和拒绝。后斯大林时代的苏联建筑是某种廉价版的俄罗斯先锋派和包豪斯建筑。与斯大林时代的宫殿式建筑不同,现在人们不想为参观者和游客建楼,而是想为大众,普通人建造。人们开始大规模建造所谓的样板房,这些样板房不是传统意义上被“建筑”起来的,而是由样板房工厂生产的板块拼起来的。这种方法暗示了传统的零点——一个新时代的起点。赫鲁晓夫时期的样板房从美学角度诠释了平等主义、共产主义的承诺;它提供了一幅普遍平等的画面,没有任何特权或美学区分的迹象。有意思的是,苏联和西方的许多批评者都把这种建筑描述为“不人道的”,因为它单调、标准化、平等。事实上,德国右翼媒体也对路德维希·密斯·凡德罗(Mies van der Rohe)在20世纪20年代下半叶提出的第一个样板房项目——用他的话说,这是“所有社会问题的最终解决方案”——提出过类似的指责。然而,这一时期的许多苏联艺术家表现出类似的简化、极简主义和几何抽象的“新构成主义”,或“新先锋主义”态度——这也结合了对技术进步的信念和征服宇宙空间的渴望。与此同时,也能看到人们对波普艺术越来越感兴趣,正如米哈伊尔·罗金斯基(Mikhail Roginsky)的画作“门”(The Door,1965)所表明的。

然而在1962年赫鲁晓夫参观了一场新苏联艺术展后,新现代主义、新先锋派艺术的状况又发生了变化。这次展览涵盖了包括传统的社会主义现实主义在内的一系列风格,比如某种新塞尚主义、超现实主义、象征主义和纯抽象主义。赫鲁晓夫被激怒了,他辱骂这些艺术家,要求回归“正常”、健康,积极的艺术。这一公开的愤怒粉碎了继承了先锋派遗产(甚至是温和的现代主义)的艺术可以被官方承认的一切希望。现代主义艺术再次成为意识形态敌人——也就是西方资本主义,它集中体现在背叛了传统人道主义价值的艺术市场中——的面孔。

在一本题为《为什么我不是现代主义者》(Why I Am Not a Modernist,1963)的著名小册子中,米哈伊尔·利夫希茨(Mikhail Lifshitz,他是卢卡奇在1930年代的密友和合作者)重申了标准的苏联批判态度的要点:现代主义是文化法西斯主义,因为它颂扬非理性和反人道主义。立夫什兹写道:

那么,为什么我不是现代主义者?为什么只要艺术和哲学稍微暗示出现代主义观念,就会激起我内心深处的抗议?因为在我看来,现代主义与我们这个时代最黑暗的心理事实联系在一起。其中包括对权力的崇拜、对毁灭的喜悦、对残暴的热爱、对轻率生活的渴望和盲目服从……学者和作家与帝国主义国家的反动政策的传统合作,相较于哪怕是真诚和无辜的现代主义追求所隐含的新野蛮主义,都算不了什么。前者就像官方教廷,建立在对传统仪式的遵守的基础上,后者则是自愿的蒙昧主义和现代神秘主义的社会运动。至于它们当中哪一种会造成更大的公共危险,是不可能有争议的。

在这一宣言的一个扩展版本,1968年发表的题为《丑的危机》(The Crisis of Ugliness)一书中,利夫希茨主张先锋艺术的目标是废除作为再现的空间的艺术,让它仅作为各种事物中的一个物。这一分析当然没错——利夫希茨以法国立体派为例轻易证明这个观点。当然,他选用的策略相当聪明,这使他有机会动摇毕加索和莱格自称是共产主义、马克思主义艺术家的主张——从而也批评了罗杰·加洛蒂(Roger Garaudy)的《无国界的现实主义》(D’un realisme sans rivages,1963)一书——在苏联,支持友好、亲共的现代主义的人会引用这本书。

但利夫希茨的分析走得更远。他对比了立体主义与波普艺术,后者在1960开始产生影响。立夫什茨认为,波普艺术沿袭了立体派开创的道路:立体派创造了不同于我们当时的文明中任何其他事物的非凡事物,而波普艺术家将主流的当代大众消费品审美化。利夫希茨承认这种审美化具有讽刺性,但他指出,即便如此,波普艺术还是成了当代资本主义商品生产的一部分。这种说法显然也是正确的。我们可以说,最终导致苏联社会主义垮台的正是西方商品诱惑力,以及苏联人民对这些商品的适应。从这个意义上说,先锋派认为对环境的适应高于宣传的观点被证实了。

当然,在《丑的危机》出版时,它没有被看作对未来的预测,而是回归斯大林时代的象征。我们知道,这种回归并没有发生。1960年代的苏联新现代主义艺术从公众视野中消失了,却没有被彻底压制。它以所谓“非官方艺术”的形式在私人空间中被实践,不被苏联大众媒体觉察。可以说,1960年代末和1970年代,苏联艺术体系把冷战内在化了,在苏联内部,艺术被分成官方和非官方两种意识形态阵营。官方艺术被认为是真正的“苏联的”,非官方艺术被当作西方的美学体现——这时对西方立场和态度的政治表达是不可能的。因此苏联的非官方艺术“不只是艺术”,而是在东方内部的西方。因此如今许多当代俄国艺术家同情苏联当时对现代主义的批评。人们重读卢卡奇——甚至重读利夫希茨。莫斯科一位名叫德米特里·古托夫(Dmitri Gutov)的著名艺术家甚至组织了一个利夫希茨俱乐部,为了和西方现代主义作斗争。

如果说在先锋派的初期,艺术家在艺术的物性中看到了把它从再现的义务中解放出来的机会,那么今天的人会感到,由个体艺术家创造的物被当代商品生产的纷杂淹没了。因此,许多艺术家开始回归内容,回归信息——希望它在我们拥挤和饱和的公共空间中仍能被听见。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司