- +1

中归联六十年(上):战犯的改造与认罪

上世纪五十年代新中国成立初期,抚顺和太原的战犯管理所关押了千余名原侵华日本战犯并对其进行了教育改造,使其明确认识到自身的加害责任。1956年6-7月,中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭在沈阳、太原开庭,依法对这批战争犯罪分子进行了公开审判,除对45名罪行特别严重的战犯分别判处8-20年不等的有期徒刑外,对其余千余名战犯从宽处理,免予起诉并释放。有期徒刑战犯最后一批于1964年4月刑满释放回国。这批战犯回国后成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”),以“反战和平·日中友好”为宗旨,在之后几十年的战后日本社会中敢于直面自己的战争责任,作为战争亲历者的他们始终站在“战争加害者”立场反思侵华战争,同时开展多种形式的中日友好活动。他们虽遭受右翼势力的反对、攻击甚至迫害,但仍坚持活动至2002年因成员年事高而总部解散。其中一个支部拒绝解散,誓言坚持到最后一个人。如今,健在的“中归联”成员已屈指可数。

接收战犯

1950年7月,23岁的沈阳姑娘赵毓英拿到中国医科大学的毕业证书,被分配到刚刚组建的抚顺战犯管理所(当时称“东北战犯管制所”)。满怀为新中国建设贡献力量的热切期盼,赵毓英和从卫生部、公安部、司法部等调来的几十位新同事一起,来到位于抚顺东北高尔山下几幢不太起眼的灰色平房报到。抗战时期,这里是臭名昭著的抚顺监狱,是日军关押、杀害抗日爱国志士的地方。如今日月换新天,经过整修的抚顺监狱即将迎来它曾经的主人——犯下累累罪行的日本战犯。

还没来得及熟悉工作环境,刚到抚顺一周的赵毓英就接到了去中苏边境交接日本战犯的任务。她和其他两名护士、四名翻译共七人同行,负责押送期间的医护工作。7月18日,在中苏边境绥芬河车站,苏联政府将969名日本侵华战犯移交给中国政府,其中包括伪满洲国司法、行政、军队、警察系统,以及铁路警备队、关东军宪兵队、关东军下属部队等各个层级的官员、士兵。

那天阳光很足,几天没有见光的战俘们跳下苏联的“闷罐车”,被强烈的光线刺得睁不开眼睛,非常狼狈,但也有几名师团长仍然身着将军服装,“表情傲慢,挺胸腆肚的。”第一次见到战犯的赵毓英既恨又兴奋,“过去你们侵略我们,现在你们是阶下囚了。”

对于接收日本战犯,周恩来总理提出必须做到“一个不跑,一个不死”。中苏交接后,战犯们换乘中国干净整洁的客车,吃上了从哈尔滨订购的面包、香肠等食物。他们在回忆中多以“丰盛”“美味”描述来到中国后的第一顿饭。大部分战犯此前在西伯利亚经历了五年慢性饥饿下的重体力劳动,如今在整洁、舒适的车厢里体验到了难得的饱腹感。

7月21日,战犯们顺利抵达抚顺战犯管理所。刚一入所,看到监舍张贴的《监房规则》落款写的是“战犯管制所”,很多人就闹起来了。“有人把《监房规则》撕下来搁地上用脚踩。”他们认为自己是战俘,不是战犯。而且,在很多日本军人的认知中,“侵华有理”,侵略中国是在“帮助”中国。

比起稳定战犯的情绪,解决中方管理人员的思想问题更加紧迫。时任战犯管理所所长孙明斋就有很严重的思想包袱,赵毓英当时也想不通:“我们也没有犯错误,怎么给调到这儿来了?我们应该是全心全意为人民服务的,不是给战犯服务的。”看守员王兴一家八口人,除他之外都被日本人杀害了,对于在管理所工作的抵触情绪尤为严重,强烈要求调走。

据说,当年对于宽大处理日本战犯,国内也有争议,周总理曾讲,二十年后才能知道这件事是正确的。但当时没有明确文件下达战犯管理所,指示应该如何对待战犯。本着“恨其罪,不恨其人,惩其罪,救其人”的人道主义原则,时任战犯管理所副所长曲初的夫人于瑞华对王兴进行开导,他在宿舍蒙头大哭了一场后投入工作。赵毓英虽然心存芥蒂,但是也开始给战犯们看病。

人道主义

在抚顺战犯管理所担任护士长的几年里,赵毓英给很多战犯看过病,令她印象最深的是渡部信一。他被确诊为狂躁型精神分裂症,经常在监舍里大喊大叫,对救治极不配合,医护人员到监舍里给他打针吃药时都要格外留神,稍有不慎,就有可能被打。对于渡部信一,赵毓英和其他医护人员特别小心,不在言语上刺激他,耐心对其进行救治,不到一年,就让他恢复了正常。渡部信一病好之后十分感谢医护人员,对他们以“恩师、恩人”相称。

“伪满洲国”国务院总务厅长官武部六藏是管理所收押的行政级别最高的战犯。改造期间他突发脑血栓,四年都卧床不起,生活不能自理,并且随时有生命危险。由于吞咽困难,喂饭的时候,武部六藏有时呛到了,饭一下子喷到负责照顾他的护理员焦桂珍脸上,她都没有丝毫抱怨和嫌弃。为了保持卫生,还要给他理发、剪指甲、刮胡须。由于医护人员照顾周到,武部六藏从来没有得过褥疮。到1956年释放的时候,他妻子深受感动,痛哭流涕地向医护人员一一鞠躬表示感谢。

同样得到帮助的还有铃木良雄,他有严重的腰疼,在苏联时最好的待遇也不过是让他躺在热砖头上。管理所医生发现他得的是梅毒,给他使用了珍贵的青霉素将其治愈。“他说那个毛病是他在中国战场上胡作非为(得上的),然后又是咱中国人给治好的,所以他特别感谢我们。”永富博道也曾说过类似的话:“我割过中国人的舌头,现在中国人还给我镶牙,感到非常对不起中国人。”

赵毓英回忆,当时战犯的伙食比普通百姓好得太多。“他们的伙食别说跟老百姓比,连干部都吃不上。我也算是干部,当时我们夜班饭吃他们日本小兵的三等伙食,吃点儿面条,给看守员看到了,那还嫉妒坏了呢,吃不上。”公安部根据军衔和级别制定的战犯伙食标准分为三档:大灶每月15元,中灶20元,小灶30元。当时一斤猪肉的价格在3毛钱左右,平均每个战犯一天吃的肉量快要赶上一个管教干部一个月的肉食定量,因此有“战犯吃肉,管教吃窝头”的说法。

这种做法也引起了管理所工作人员的不满。有一次赵毓英为了增加战犯的营养,去找厨师调整菜谱。厨师是从部队下来的老兵,气冲冲地对她说:“我做不了!谁出的馊主意,吃饱了就不错了,还变花样,这么的那么的。给他吃那些有啥用啊?给猪吃肥了,咱还杀肉吃呢!给他吃有啥用?我不做,谁出的馊主意,谁能整谁整!”

思想改造

上述对“日本鬼子”的仇恨情绪偶有流露,但是在严格的纪律和高度自律下,管理所的工作人员总体上对战犯表现出尊重、理解和包容。后来的事实证明,对战犯生活的优待和身体的关注,成为他们思想改造的起点。他们曾在中国犯下没有人性的罪行,反过来又受到中国的人道主义对待,两者之间的强烈反差引起了一部分人的思考。

引起更多战犯反思的是外部环境的变化。1950年10月,由于朝鲜战争爆发,抚顺战犯管理所临时北迁至哈尔滨,分为道外、道里和呼兰三处。日本投降时,很多士兵都认为日本是败给美国而非中国,而这次朝鲜战争美国一定会胜利,进入中国领土解救他们,所以战犯们特别关注朝鲜战争的局势。还有人把中秋月饼包装上的月亮剪下来贴在手绢上,做成太阳旗每天遥拜,乞求美军早日到来。

然而事与愿违,美国签订了停战协议,战犯们的幻想被击碎。为什么中国那么穷、武器那么落后,他们还能赢?在抗日战争期间他们为什么越打越强?这些疑问促成了一部分人想要深入了解中国的想法。在此契机下,管教吴浩然和张梦实等组织战犯们分成学习小组,一起研读、讨论列宁的《帝国主义论》、毛泽东的《论持久战》等著作,让他们从制度上认识中日两国的不同。《帝国主义论》在日本是禁书,不少战犯特别感兴趣,有的人一段一段地将其抄在笔记本上。

这种认罪学习的方式在1951年呼兰监狱的下级战犯迁回抚顺后逐渐走上正轨。看到大家学习热情高涨,管教们又在学习材料中加入《矛盾论》《实践论》等,使战犯们的分析、认识问题能力明显提高。

此外,吴浩然通过摸底排查发现,战犯之中90%以上是日本劳动人民的子弟,他想起自己在部队组织战士开展“诉苦”“三查”的成功经验,觉得可以在战犯身上也尝试一下,副所长曲初同意选几个“最苦的”战犯试一试。效果出乎意料的好,“忆苦”启发了这几名穷苦出身战犯的阶级觉悟,唤醒他们对于中日底层劳动人民苦难生活的同情,同时也认识到自己的侵略行为。

在管教们的积极鼓励下,管理所中这些年轻的、曾被严重洗脑的日本士兵们逐渐看清了日本军国主义本质,进而反思自己的战争罪责。有战犯回忆说:“自己在管理所期间抗拒着、抗拒着,不知不觉中思想发生了变化。”赵毓英也能明显感到战犯们的思想转变,“1952年以后,医务人员在这方面感受非常深,因为战犯们特别服从治疗。”

到1954年底,大批战犯认罪结束,在管教们的鼓励下,把他们在中国的罪行写成“手记”。这些后来被战犯们带回国的“手记”,在几年后的日本社会引起了轩然大波。

沈阳审判

1956年6月9日至7月20日,中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭,在沈阳公开审判了关押在抚顺战犯管理所的36名罪行特别严重的日本战犯。赵毓英作为医护人员参与了沈阳审判,一边旁听,一边背着医疗箱随时待命。

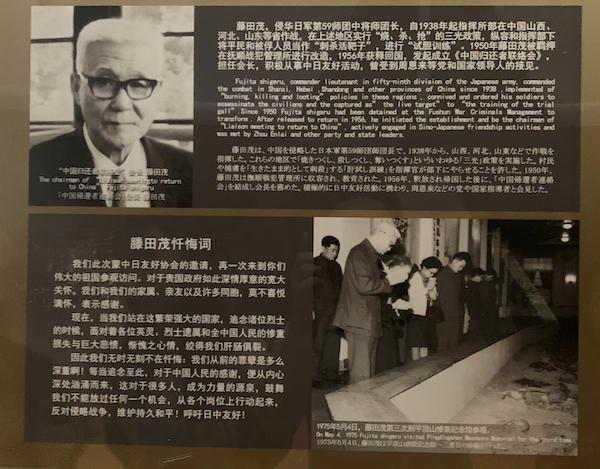

审判之前,中央人民政府派出700名干部组成东北工作团,对战犯进行了侦查审讯。同时,组织大批外调人员,搜集到近三万件控诉书和鉴定书、8000多份日本人残留在各地的档案资料,大量证人也来到审判现场。庭审战犯藤田茂时,一位名叫张葡萄的老太太“往他身上直扑”,她一家都被杀死,自己跳到井里才躲过一劫。经过改造的战犯也在法庭上坦白了不少中方没有掌握的战争罪行。

溥仪曾说自己在东京审判中出庭作证“不是用心地作证”,而且东京审判中日本战犯无一认罪。这次沈阳审判情况则截然相反,受审战犯不仅纷纷认罪,还主动要求死刑。“他们搁那跪一片,痛哭流涕的,还是审判员把他们搀扶起来。”这场景令在场的外国记者惊讶不已。

最终,特别军事法庭实行宽大政策,仅对公开审判的这36名(注:同期进行的太原审判判处了9名战犯有期徒刑)罪行特别严重的战犯分别判处8-20年不等的有期徒刑。最高人民检察院对其余近900名战犯从宽处理,免予起诉并释放。1956年7月到9月,被释放的日本战犯分三批回国。当最后一艘载着回国战犯的“兴安丸”客轮驶离天津港,《全世界人民一条心》的歌声久久在海面上回荡。

“中归联”成立

战犯们在京都府舞鹤港上岸,回到阔别十几年的故土,然而这片土地上的人们却不像中国人那样给予他们尊重和包容。当时正处于冷战时期,日本社会对中国的印象非常糟糕,甚至有“共产主义就是共产共妻”这样的谣言流传。对于这批战犯的归国,日本媒体的报道更多的是“被中共洗脑的赤色分子回来了”之类的论调。

一下船,日本政府人员就将战争期间剩余的军服作为物资发放给他们,大家群情激愤,“这是又要送我们上战场吗?”政府还给了每人一万日元慰问金,归国战犯们更加愤怒了。作为军人,他们拿的国家“恩给”是非常高的,而他们认为自己成为战俘,在国外度过了十几年,国家是有责任的。现在只给这么一点钱,真是太过分了,于是纷纷表示抗议。后经过在国会门前四天的静坐和交涉,政府才满足了他们提出的部分诉求。

这批战犯离开日本时还是20岁左右的青年,如今他们中的大部分都是35-40岁的光景。家贫者工作难觅,未婚者配偶难求,加上社会对他们的警惕与排斥,重新开始生活殊为不易。为了相互照应、介绍工作,也为了向日本民众讲述他们在中国受到的优待,以及日本军队在中国做的那些见不得人的“坏事情”(悪いこと),1957年9月,归国战犯们成立了“中国归还者联络会”(以下简称“中归联”)。

“中归联”早期是很松散的组织。国友俊太郎、小山一郎等几位战犯无家可归,同住在政府提供的位于东京的一处集体宿舍,负责“中归联”的联络工作,成为早期“中归联”的核心人物。他们没有报酬,全凭自己的一腔热情,首要任务是确认每个人是否找到了工作、生活是否安定下来;此外,争取国家的补偿金也是一项重要内容。渐渐的,由于不同地区成员之间的相互联系、帮扶,“中归联”从东京本部向全国蔓延,以曾经的师团所在地为基础,在各地都发展出了支部,最多时共有50个支部。

“中归联”名义上包含了所有从抚顺和太原战犯管理所被释放的战犯,但不强制成员参加活动。据《中归联40年史》记载,“中归联”成立的时候,会员每年需要缴纳5000日元的会费(相当于现在300元人民币),缴纳会费的人大概有一半。有些人是因为不愿参加活动,而有些人是因为极端贫困,交不起会费。

认罪活动

如果说在抚顺战犯管理所的反思与认罪是在中国人的影响下进行的,那么战犯们回国之后的认罪行为则是完全自发的。自从踏上日本土地的一刻起,“中归联”就把认罪当成了今后人生的重要内容,他们希望更多日本人了解战争真相。

1956年10月14日,归国战犯们以文艺表演的形式公开亮相,展示了他们对于反战和平、中日友好的坚定信念。在获得日本社会各界关注的同时,他们也成为了日本政府与右翼势力眼中的目标人物。接下来的一段时间里,安全部门和警察局不断进行“思想调查”,要求他们提供关于苏联与中国的秘密情报。而右翼势力则大造舆论,到处宣称归国战犯们是被共产主义势力洗脑的“赤色分子”。

1957年2月,“中归联”从在抚顺战犯管理所撰写的认罪手记中选取15篇,由光文社出版出版社集结出版,命名为《三光》,第一版5万本书在不到二十天的时间里就全部售完。

这本书在某种程度上引发了社会的撕裂:战争亲历者看到自己曾经犯下的罪行,这给他们带来了巨大的冲击。右翼分子将《三光》视为“眼中钉”,不少右翼媒体说书中内容都是“中归联”的谎言,是他们被中共“洗脑”的结果。部分没有参与过战争的日本民众,他们表示并不了解日本军队在亚洲做了这么多加害活动;对《三光》提出质疑的普通民众也不在少数,他们认为即使书中的内容是真的,那么把这些丑事写出来的目的是什么?是不是被中共“洗脑”了?

支持和反对的声音此起彼伏,《三光》供不应求,光文社本想加印,但迫于右翼压力,只好作罢。经不懈努力,1958年7月,“中归联”将《三光》更名为《侵略:在中国的日本战犯的自白》,由新读书社再次刊行,后又多次再版。《三光》和《侵略:在中国的日本战犯的自白》的出版,让“中归联”进一步进入民众视野,是他们持续几十年认罪活动的重要开端。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司