- +1

再发现施蛰存:《施蛰存全集》启动发布,北山讲堂开讲

如今一批大家远去。如何依托中文系的人文传统和学术力量,继承并发扬他们的学术成果与思想风范?

12月6日,由华东师范大学中文系、上海人民出版社、华东师范大学出版社主办,华东师范大学中国创意写作研究院承办的“北山讲堂开讲仪式暨《施蛰存全集》启动发布仪式”在华东师范大学举行。

北山讲堂第一讲的主讲人为著名作家、第十届茅盾文学奖获得者李洱。在启动仪式上,施蛰存长孙施守珪向李洱赠送《唐诗百话》。上海人民出版社原社长、施蛰存弟子王兴康向华东师范大学中文系、华东师范大学中国创意写作研究院赠送《唐诗百话》。

施蛰存出生于1905年,是蜚声中外的小说家、散文家、诗人、翻译家和编辑家。1952年施蛰存进入华东师范大学中文系任教,在诗学、词学、比较文学、古籍整理、金石碑刻与文物等研究领域,以及外国文学翻译与研究等方面均取得了杰出成就,获得“上海市文学艺术杰出贡献奖”。2003年11月19日,施蛰存在上海逝世。

上海人民出版社社长王为松透露,上海人民出版社自2018年起开始筹划编辑出版《施蛰存全集》,希望进一步搜集施先生包括文学创作、学术著述、序跋、讲义、演讲、札记、谈话、书信、日记、译文等在内的所有已刊和未刊的全部文字作品,并邀请各方面的文史专家、出版专家共同参与整理,编成一部更趋完善、精良的著作全集。“以此呈现施先生一生的文化学术成果,展现上海文化高原所达到的高峰成就。”

据悉,上海人民出版社已获得施蛰存家属独家授权。《施蛰存全集》编辑底本由现存施蛰存已出版著作、报刊文章、未刊手稿等组成,并全球广泛征集佚作、手稿、书信等文字资料。上海人民出版社还将联合华东师范大学中文系、华东师范大学出版社,共同发掘整理施蛰存的学术成果,成就学术界与出版界密切交流合作的新实践。

按照出版计划,《施蛰存全集》主要分为作品和翻译两大部分推出,先出版翻译部分,拟定名为《施蛰存译文全集》,据目前搜集到的文本,大致有单行本和散篇译作二百余种;后出版著述作品部分。全集出版的同时,也选择较有代表性的集子,或者比较稀见的集子出版单行本,如《唐诗百话》等。

值得关注的是,《施蛰存译文全集》是对施蛰存翻译成果的首次全面汇集与整理,将成为研究其文学思想、翻译实践的基础文本,成为研究中国现代翻译史、文化交流史的重要参考。未来《施蛰存全集》的出版,将为这位现代文学和学术大师,也为上海这座城市,为所有关心中国故事的人留存一部珍贵的文化记忆。

致敬施蛰存,也致敬华师大中文系的传统与文脉

虽有老话“中文系不培养作家”,但以戴厚英、王晓玉、赵丽宏、王小鹰、孙颙、陈丹燕、宋琳、格非、李洱、王晓玉、毛尖等人为代表的“华东师大作家群”可谓一大亮点。2000年以来,还有许佳、苏德、蔺瑶、刘弢、葛圣洁、小饭、于是等一批新生代作家形成了独特的“华东师大新生代作家群”现象。

2018年,华东师大中文系获批艺术硕士广播电视专业“媒体与创意写作”方向培养资格,不仅教文学创作,还包括影视剧和话剧的创作与改编等。华东师范大学中文系教授罗岗说:“今天的北山讲堂,不仅仅向施先生致敬,也是向华师大中文系的传统和文脉致敬。”

“当年在华师大中文系,那些讨论,那些争执,那些微妙的嘲讽,那些隐秘的交流,我都还记得,它们真实而有效。”李洱感慨,“后来我到河南工作,再后来到北京工作,离华师大越远,也越近。因为你的回忆会不断地被擦亮,所以华师大一直在我心中有非常特殊的位置。‘近乡情更怯’,很多话反而不知从何说起。”

他坦言,自己是在格非、孙甘露、马原等作家的影响下开始写作的。“很多人认为我是现实主义作家,也有很多人认为孙甘露是现代主义作家。其实一个没有受过现代主义训练的人,不可能成为真正的现实主义的作家。一个没有深入介入过现实生活的人,不可能成为真正的现代主义的作家。只有熟悉现代主义和现实主义,真正地介入生活,你才可能在这个时代成为一个有品格的作家。”

华东师范大学中国创意写作研究院院长孙甘露表示,如今高校创意写作课程“遍地开花”,华东师大的创意写作专业刚刚起步,但以此前那么多作家、院校的大量摸索和贡献为基础,希望能有新的推进、展望与可能性。“无论是《施蛰存全集》启动出版,还是北山讲堂开讲,对华东师范大学中国创意写作研究院来说,都是对目前文学教育的新要求作出新的回应。”

“施先生笔下看似久远的故事,为什么今天读来我们依然觉得新鲜?”北山讲堂首讲现场,李洱与罗岗、孙甘露共同探讨“小说何为”。

李洱先举了续写《红楼梦》的例子。因为总有评论在说《应物兄》和《红楼梦》的关系,有人以为李洱是红学家,还拿自己续写的《红楼梦》给他看。“这些书都写得非常好,以至于我一时分不清哪些是当代人写的,哪些是高鹗写的。”

“但是,当我要来这些作者写的其他小说,又完全不能看了。”李洱由此想到,“一个真正的小说家,不能用续《红楼梦》的方式去续《红楼梦》。当代小说受《红楼梦》的影响再大,也不能用《红楼梦》的方式去写当代生活。”

李洱又以张爱玲的《秧歌》为例:“我们现在看张爱玲的小说,很重要的一点,她完整保留了那个时代的气息。但是《秧歌》这本小说是靠简单的观念来写的,尽管她依然比一般的作家写得好,尽管夏志清给了它很高的评价,但它的意义仍然要大打折扣,几乎只能当作失败的例子被人谈起。她写了她不能写、不该写的小说,它与她的经验没有关系,只是一种政治姿态。我们现在有一个说法,在场地主和不在场地主,所谓不在场地主就是那些已经不在村子里生活,但仍然靠祖上的账簿收租的地主。当张爱玲写《秧歌》时,她就是不在场地主,她不了解农户,也不了解农耕。那些续写《红楼梦》的作者,也是不在场地主。你写得再好,都和当代生活没有关系。”

“所以,一个有质量的小说家,对自己负责的小说家,会与遥远的小说史有某种连接与呼应,既要从传统中来,又要向前走几步,你要写出续《红楼梦》但又不是《红楼梦》的小说,写出续《倾城之恋》但又不是《秧歌》的小说,这是小说家该做的事。”

孙甘露赞同李洱对续写《红楼梦》的观察。“不管能模仿得多像,写当下的生活,一下就不成立了。也有一些译者翻译很漂亮,但是一写东西,也不成立了。我们知道,施蜇存先生既有创作,又做翻译。我们在北山讲堂谈及这个问题,非常有意义,因为它涉及到创作非常根本性的问题。”

我们的物,对词发出了真实有力的召唤

从施蛰存的小说《鸠摩罗什》,李洱谈到小说家的“词与物”:“某种意义上,小说家生活在词与物的缝隙中,小说家总是在词与物的狭小空间中穿行而过。”

“施先生在《鸠摩罗什》的结尾写道,鸠摩罗什在质疑者面前当场吞针,以证明自己得道,自己传授的佛法不应受到质疑。最后一根针,他吞不下去了,扎在舌头上面,鲜血直流。在文学意义上,这是一个非常重要的时刻。小说写道,人们没有看到,鸠摩罗什最后巧妙地把那根针拔了出来。”在李洱看来,写作在某种意义上就是把现实比做针,舌头忍受着苦难,也忍受着欲望的折磨,同时每根针就是一个“惩罚”。那舌头最后说出了一切,并赢得质疑者的信任。

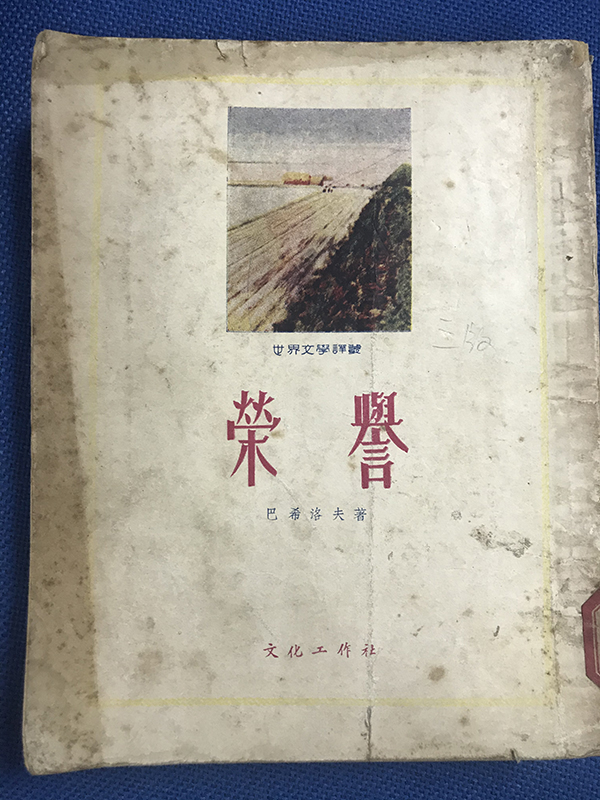

施蛰存的译作。

李洱说:“我们为什么要下这么大功夫,去发现施先生的意义?仅以文学创作为例,他的创作看上去与续写《红楼梦》是一样的,与续写《水浒》是一样的,其实他用的是最现代的语言,最现代的表现手法,来表明他是在现场的。他激活了传统,创造了新的传统。施先生的小说可以给我们各种各样的讨论,启发我们对当代写作的多元思考。”

罗岗说:“语言和现实之间是什么关系?现实是我们每天几乎靠着惯性在生活,但语言如刀一样锋利地切开这种惯性,只有用语言才可以把对生活的独特感受表达出来。小说就是用富有特色的语言切入现实,把对现实的感受重新表达出来,这种语言的现实变成独立的存在,与真实的现实之间构成什么样的关系呢?这种关系显然不是‘反映论’的,我们通常比较通俗地理解现实主义,要求小说‘反映’现实,其实没有那么简单。李洱说的词与物的关系,是说小说家总是在两者之间建立有特色的联系,这个关系的建构才是一个小说家能够大有作为的天地,并构成了不可取代的特色和风格。”

在活动现场,还有读者提问中国的小说创作在世界文学上处于一个什么样的位置。李洱回答:“很多人没有意识到,当我们拿中国小说和西方小说比的时候,我们其实是拿2018年的中国小说和两个世纪以来的西方小说比。西方文学对中国作家确实有影响,就像他们也受到中国作家影响一样。公平地说,中国作家与同时代的西方作家相比,成就至少不相上下。”

“我个人觉得,在以后相当长的时间之内,中国文学甚至有可能保持在世界文学格局中的优势地位。中国是一个充满活力的国家,就复杂性而言,每个作家脑子里面都有五六条路线在斗争。不写移民、同性恋,不写乱伦、偷窥,中国人还可以写小说,很多西方作家已经不知道写什么了。对中国作家而言,我们的物,对词发出了召唤,这是真实和有力的召唤,你无可回避。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司