- 3

- +139

观展|七个倒叙的艺术家故事,在深圳坪山因“共时”而关联

艺术的魅力,可以源自某件作品本身,也可以源自在或长或短的时间线上,艺术作品、艺术运动与艺术家的交织与相互作用。

当你陷入被誉为瑞士“国宝级艺术家”的81岁的罗曼·西格纳的影像“冥想”中,或许想不到,他早在二十多年前已来到中国,并与吕胜中、胡介鸣等中国艺术家都产生了关联。深圳坪山美术馆今天推出的“共时”展览,就将时光拉回昨天,用看似艺术家“标志化”的作品,讲述七个倒叙的个人故事,这或是一场艺术的停留,呈现了艺术家更为“少年人”的一面。

深圳坪山美术馆,地处深圳东北部,紧邻惠州,距深圳市中心车程一小时。

11月30日,坪山美术馆2019年度艺术大展“共时”在和暖阳光下拉开帷幕,展览陈述了七个倒叙的个人故事。被誉为瑞士“国宝级艺术家”的81岁的罗曼·西格纳(Roman Signer)和他的女儿芭芭拉·西格纳,以及徐文恺、胡介鸣、吕胜中、邱志杰、汪建伟、麦克·波登曼(Michael Bodenmann),八位艺术家用交织时间密码与艺术魅力的表现,演出了一场艺术的“共时”。

有意义的巧合

此次展览的主题“共时”,源于瑞士心理学家荣格(Carl Gustav Jung 1875-1961)于1920年代提出的一个概念——“共时性”(英文:Synchronicity,又译“同时性、同步性”),其内涵包括了“有意义的巧合”,用于表示在没有因果关系的情况下出现的事件之间的意义连接。

展览的结构,亦呼应了“共时”的主旨,以并行的关系进行呈现。策展人李振华形容这个展览就像“七个倒叙的个人故事”,于“共时”的主题之中,勾连起七位艺术家在各自的语言、地缘、知识的时间经历之下不断推进的创作逻辑。

比如1980年代末期,罗曼·西格纳凭借着出版物和录像,被介绍到中国的艺术学院,并广泛地被接受。而2011年始,在卡塞尔文献展文献库、Helmhaus艺术馆、瑞士文化基金会、新时线媒体艺术中心等机构的支持下,罗曼·西格纳的作品在中国进行了一系列的巡回展览,其中首展在中国美术学院美术馆,由邱志杰、李振华联合策划。在项目的行进过程中,徐文恺、胡介鸣、吕胜中、邱志杰、汪建伟等艺术家曾于2011年在上海和北京的两场讲座中联系在一起,看似因缘际会的背后,艺术家们都在各自的时间线索当中,不断地追问其创作变革的原动力,探索着自身与外界相接连的方式。

本次在坪山美术馆的展览,被李振华视为“对该项目的一个总结”。他特别邀请了这批共享同一时刻的艺术家参展,并择选每个人在特殊转型期、或是特殊历史事件下的创作,在彼此创作交错的共性和特性之间,继续延展并深化当代艺术史进程中新的现实和新的问题的讨论。

文本、时间、事件和情感上的一首诗

谈及展览主题,李振华表示,“共时”不仅仅是一个概念,展览中所展现的情感和诗意的联系,要远远大于这个项目本身。这个展览一方面是关照我们共同面对的时间,另一方面,也是更为重要的是,这个展览中的作品承载并释放出他们的真情实感,“七位艺术家相聚坪山美术馆,回望几十年各自前行交错的脚步,能让大家感知到作品的温度、力度和重量,它们随着时间,因为相遇,得到了进一步加强。

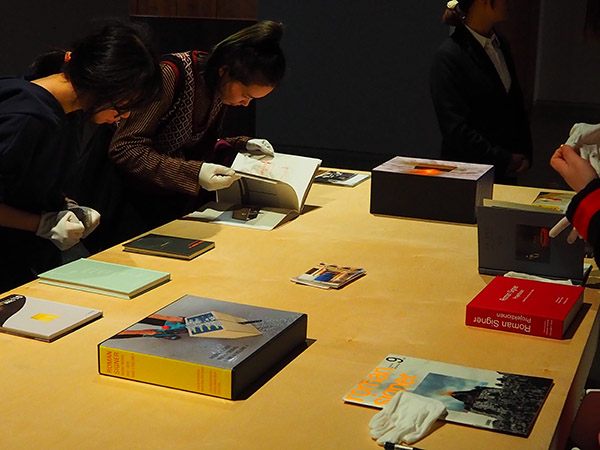

吕胜中走过的村庄和中国的山河,汇集成了《山水书房》空间中的书与物,自人文精神的层面上关联到吕胜中过去在民间美术、实验艺术和教学上的实践,从传统和民族的力量中找到的当代可能性。

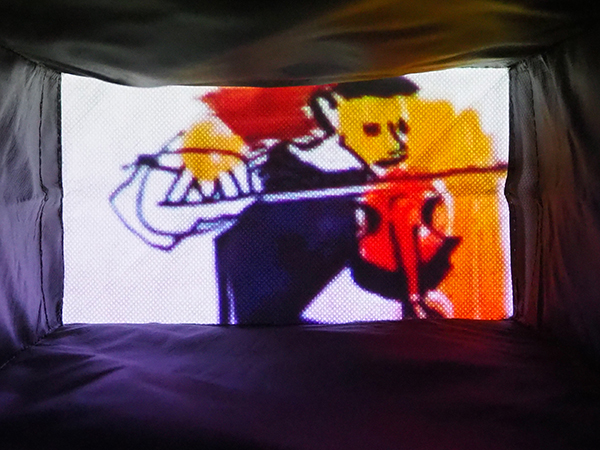

胡介鸣的《一分钟的一百年》,通过现代多媒体的柔性空间,勾勒出一段与过去认知迥异的当代艺术历史动画。

汪建伟的作品《生活在别处》关注人和建筑自然共生的结果,探索者人如何理解主体和变动之间的粘连。

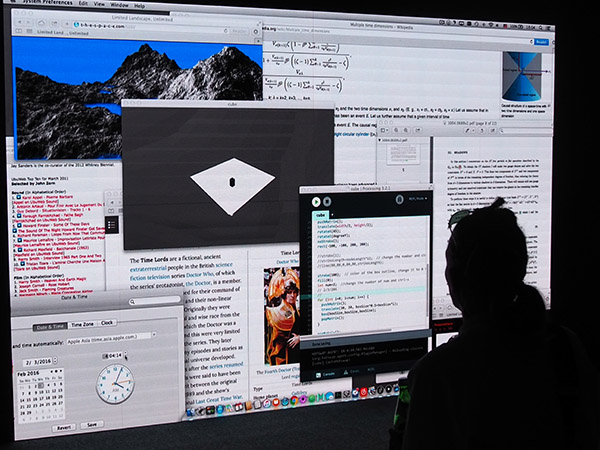

徐文恺关切算法和个体痕迹,他的作品《柱》中那些不断被截取的算法瞬间,从可见却不可即的数据真身中获得力量,转化为艺术上的“共情”。

芭芭拉·西格纳与麦克·波登曼合作的《胶囊珊瑚》中,演奏夏威夷吉他的日本音乐家,一块来自海底的红色珊瑚,和罗曼·西格纳《影像:1975-1989和现在》齐同构成了文本、时间、事件和情感上的一首诗,这就是展览所思考的“共同时刻”。

时光的闪回

从美术馆一层拾级而上,所有的时间流都在六层展厅汇入了老艺术家罗曼·西格纳的《影像:1975-1989和现在》:那些消逝的时间,那些无意义的消磨,“星星点点”“忽明忽暗”地闪回在观众眼前。

录像和电影,是罗曼最主要的展示手段和工作媒介,1975-1989,可以被看作是一个媒介时代的开始和终结,罗曼大量使用8毫米胶片,作品的长度、质感受到很具体的胶片和技术限制,因为没有设置单独的录音系统,让影像呈现出无声的力量。

在展览开幕的现场,罗曼·西格纳和邱志杰同时进行了现场创作:罗曼·西格纳骑车冲入现场的气球空间,再次通过运动改变视觉和体感的物理状态;邱志杰则从美术馆2到5楼的墙壁开始其《地图》系列的“能量”创作。

据悉,此次展览由深圳市坪山区文化广电旅游体育局主办、坪山美术馆承办。

展览将持续至2020年3月15日。

- 一号文件新部署

- 王毅谈中欧关系、乌克兰危机等

- 国防部回应澳方炒作我舰艇编队演训

- 饿了么推出“春生计划”:投入逾10亿元,专项支持沪上商家春季经营

- 2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”

- 唐代刘禹锡的文章《陋室铭》中“山不在高”的下一句

- 中国香港的一位导演,作品有电影《花样年华》《一代宗师》等

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司