- +1

顶级名画里的美女

学医出身、当过记者、干过销售,

41岁裸辞后,开始在家专职读书。

兜兜转转成了传记和随笔作家,

以研究周作人和张爱玲为人熟知。

今年,止庵的艺术随笔《画见》出版,

记录了他多年来游历欧洲、美国、日本美术馆,

看画的经历和感受。

从“女人”、“大自然”、“梦”和“时代”

四个主题切入,以画为窗口,

看到的是关于审美,关于创造,

关于世界,关于人生的一些想法。

与止庵老师聊了聊。

从印象派开始,到1950年左右,

这100来年的时间跨度中,

画家们都如何看女人?

他们又如何看待这个时代?

《奥林匹亚》1863年

自述 止庵

爱德华·马奈的《奥林匹亚》画的是一个女人躺在床上,坦然自若地袒露双乳,虽然左手捂住私处,但姿势生硬,仿佛随时打算将手移开。只有左脚穿着一只拖鞋,似乎随随便便,头上戴的花朵却又很隆重,这矛盾之处令人怀疑隐藏着什么阴谋……

这是充满性意味的挑逗第一次公然出现在美术史上,画家不仅对此没有予以谴责,甚至还赋予其某种美学价值。

《晨浴》1887年-1890年

从前和朋友谈起埃德加·德加,觉得可以用“偷窥者”来概括他,因为他占据那样独特的位置或角度,所以光、形和氛围等等别人没有的他都有了。

德加画的浴女总是低着头,背着身,看不见她们的脸。德加不关心她们想什么,对他来说,她们的形体、姿势、动作胜于一切。德加的艺术一向被称为冷漠的艺术。他热衷的是“女人的美”而不是“女人”。

《女人的三个时期》 1894年

蒙克的女人大致分成两类,一种承受着无限的惊吓与痛苦,一种给予男人以诱惑、折磨和彻底的毁灭。

《女人的三个时期》则对这一切有所总结:并排站着的四个人中,如果说左边穿白色长裙和右边穿黑色长裙的两个女人分别代表将被施与和已被施与痛苦者,那么,中间的裸体女人就是痛苦施予者,她们正是同一个人。

而最右侧垂手而立,缄默不语,有如正在祈祷的男人,除了是被施予痛苦最多的人,也是这种施与关系中必不可少的媒介。

席勒的画看起来有点儿“脏”,这些女人永远是激越的,是紧张的,是暴躁的。她们消瘦,肌肉却很结实。她们具有一种粗暴的、坚硬的、具有挑战性的美,美得像一件凶器一样。

撰文、编辑 倪楚娇

止庵在北京的家很特别。一进门就可以看到数排顶天立地的书柜横在客厅中,仿佛置身图书馆。而这一客厅的书仅仅是藏书的一部分。

他笑称,这些当年搬家时重到让人抓狂的书,算是绑住了他,让他再不敢动搬家的念头了。

在靠窗的沙发边上,有一个阶梯式的陈列台,整整齐齐地摆放着他从日本淘来的人偶。喜欢旅游的止庵,在退休后的20年里跑了很多地方,各国的美术馆是其必打卡之地。

对于绘画的热爱,止庵在大学以前就定下了,但那会儿只能看画册,有时还只是黑白的,在国内看画展是件顶奢侈的事儿。

在外企工作那10年,给了止庵4次去法国的机会,每次都将近1个月。一有空就跑去意大利、荷兰,专门去荷兰看凡·高的画。辞职后,更有时间去美国、去日本。

这几年他尤其喜欢日本,让他惊讶的是,日本仅仅是县一级的美术馆,都有丰厚的西方绘画收藏。“东京以外,比方说在长崎、福冈、山形、名古屋、广岛、青森都有非常丰富的馆藏,大原美术馆整个都是印象派以后的画。如果没有机会去这些美术馆,这本书就写不出来。”

后来,这些笔记本跟着他去了华盛顿、纽约、波士顿、东京,日渐积累起来。2015年开始,他以此为基础写了《画见》,耗时3年,今年终于出版。

其实早在1999年,止庵就写过一本关于画的小书,叫《画廊故事》。在北京、天津、台北都出版过。“这是我比较后悔的一件事,因为当时我看的画还不够多,我的想法也不够开,它很受约束。我就发现原来那个书不行,才重写了这本书。”

《画见》从马奈写起,以培根结尾,跨度约100年。从“女人”、“大自然”、“梦”和“时代”这四个主题切入,以画为窗口,看到的是关于审美,关于创造,关于世界,关于人生的一些想法。

《管弦乐队的乐师》 1872年

Q:一条

A:止庵

女人与审美

Q:“女人”是本书的第一章,您想要谈论的是什么?

A:我在这章里边想讨论审美的问题,它不断地发展变化,然后有些东西去掉了,有些东西又新生了。在这一百多年里边变化非常大。

是不是“女人”就足以代表这个审美问题?其实不一定。我也可以写“孩子”、“男人”。但是因为女人本身就是画家爱画的东西,在审美观念上的变化又特别明显,就写了这么一部分。

《草地上的午餐》 1863年

Q:这一百年间,透过女性的窗口,您观察到怎样的审美变化?

A:可以从马奈说起。马奈最早画的《草地上的午餐》,在一片草地上,突然有一个裸体的女人,她在一些衣冠楚楚的男人和女人之间。

这幅画对当时整个审美趣味是一个挑战。一个不太正经的人,她突然成为绘画的主题了。以前的美都跟善是联系在一起,那当时大家就受不了了。

可以说,现代美术史就是从这儿开始的。

《大浴女》 1884年-1887年

在最开始这段已经可以看出很多变化了。比方说像雷诺阿画的女人,都是男人想象中的最理想的样子,都是很壮、很胖、很大的女人,真是充满了整个画框。

《摇篮》 1872年

莫里索是个女画家,她把女人搁到了日常生活之中,她们的表情总是安详的,享受着生活,享受着家庭关系。这儿我们可以看到,男人和女人眼中的女人的差异。莫里索笔下的女人,实际上显示出贤妻良母和女权主义者之间的某种相容之处。

《在包厢里》 1878年

但到了卡萨特时候,她已经把女人画成一个光彩夺目的形象,而且她们是出现在公共场合的,是众人瞩目的中心。这时候女人的位置已经不一样。

甚至可以说,美术史上有悖于传统观念的新女性,真正诞生在卡萨特的笔下。

《在红磨坊的拉古吕》 1891年-1892年

再往下一步,美就跟恶结合在一起了。

图卢兹 - 洛特雷克画的女人,可以说是很丑的。比如《在红磨坊的拉古吕》,画的是一个在舞场上跳舞的女人,衰老、憔悴、淫荡,流露出些微的得意,自以为有应付一切的手段和心眼。

他应该说是在画女人史上一个划时代的人物。从他开始我们知道,美不可靠,不美可能成为主体,或者它甚至可能都成为美了。

《<莎乐美>插图:高潮》1893年制作

像到了比尔兹利,女人就跟恶结合在一起了。我曾经用“有毒”来形容美,比尔兹利笔下的女人美得毒汁四溅的感觉。美之极致即恶,恶之极致即美。

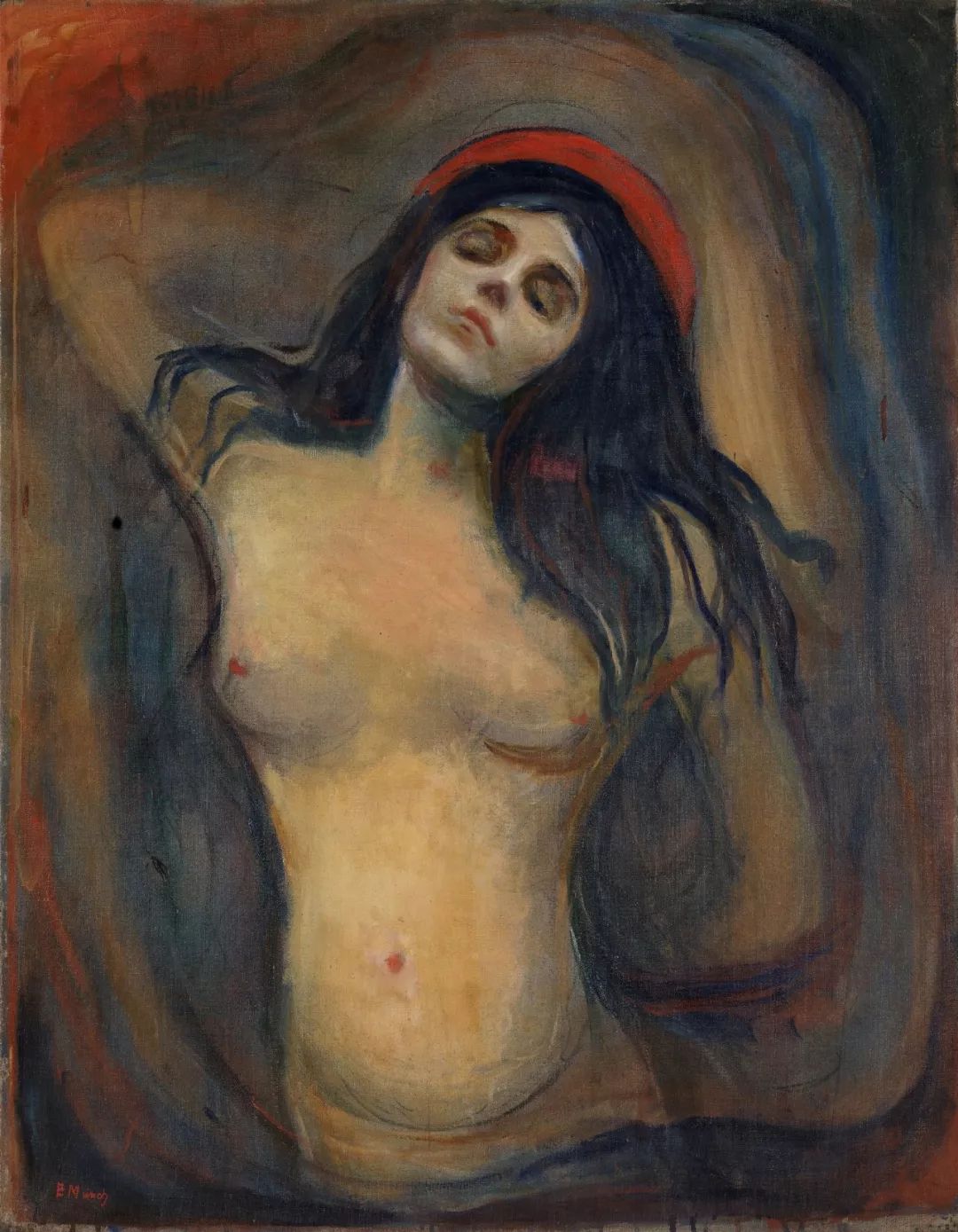

《圣母玛利亚》1894年-1895年

再到了蒙克,女人成为这个世界上所有灾难的来源。

比如《圣母玛利亚》,画的是一个体格强健的女人,以一种“君临天下”的姿势在那儿,闭着眼,表情淡漠,像在享受,又像在受难。头上戴着一顶红帽子,据说是妓女淫荡的暗示。她骨感的脸让人想到木乃伊。

讲到这儿其实只是这个书里边的前三分之一,变化已经非常非常大了。

《阿德勒·布洛赫-鲍尔I》1907年

Q:对于女性审美翻天覆地的变化,它背后是什么?

A:女人的这种变化,其实跟每个画家个人的经历都有关系。

刚才咱们讲到莫里索、卡萨特,她们都是女性画家。莫里索是有丈夫,有孩子,所以她才会注意到,女人在日常生活中的存在,而非一个男人想象的产物。

卡萨特跟莫里索不一样。她是一个终身未婚的人,她心目中的女人就是这个时代的女英雄、女豪杰。

像图卢兹 - 洛特雷克,他因为本身经常出入蒙马特,去看红磨坊,专门在那儿画画。他天天在那儿待着,他看的可能就是那些人很疲惫,脸的脂粉都脱落了,为自己的生存而挣扎的那一面。

这跟每个画家的生平都有关系。但是我更感兴趣的其实不在于它跟哪个画家的具体的关系。而是在这个世界上,在这个时期,我们整个的审美观发生了变化。

在文学里边也发生了类似的变化。《巴黎圣母院》、《悲惨世界》里边的女性角色,跟包法利夫人根本不是一种人,它就发生在这变化里。

那100年,世界发生了巨变。像“一战”,在过去没见过这么多人卷入一个战争。这些事件在他们笔下的女性形象中都有呈现。

现在好多人去看画,有一个很大的障碍,就是会疑惑,这画怎么不美,尤其是比较晚近的画。我们不能够固步自封,还保持着一个古老的审美观。

《两个瑞士姑娘》1925年

Q:您最喜欢哪一类的女性画?

A:我最喜欢的是含有人生感触的画。有一位画家叫帕斯金,我特别喜欢。

他经常画妓女。他画的人大多没有什么背景,都是一个人或者两个人坐在那儿,非常疲倦,非常劳累的样子。她们的境遇已经没有多少可以炫耀的东西了,很困顿的样子,但还是努力地在这儿保持着一个小小的自我世界。

我觉得他把我们人生里面有的那个状态展现出来了,我很受感动。

《吃土豆的人》1885年

虽然在“女人”这个部分,我谈论的是审美,我其实还谈论了人生。我们看到的是一个一个审美的对象,实际上它是一个一个人生的体验。

比方凡·高,他也画女人,他最有名的画叫《吃土豆的人》,那些女人跟男人没有什么区别,她们都是能吃一顿饭就很不错的人。她们真的是当时社会的很大一部分人群。

说是画女人,都是画人生。

《桌边的女人(鸨母)》1906年

Q:为什么说乔治·鲁奥是和您最契合的画家?

A:乔治·鲁奥是一个宗教画家,他画的女人都是一些特别垮、特别烂的形象,身上都长着青苔似的、霉斑似的那么一人。体型都很大,表情也很嚣张、凶恶。

其实鲁奥是拿女人作为一种象征,象征这个世界上的一种恶。他觉得这个世界真的是在那儿垮下去,为此痛不欲生。

就像他还画了好多官吏,还有一些小丑之类的形象,处于我们的对立面。而这些人强大到,把我们的生存空间都给挤没了,这个情绪我觉得跟我特别特别契合,所以他是最感动我的人。

我也喜欢卡夫卡,这跟我自己对这个世界的看法是相合的。

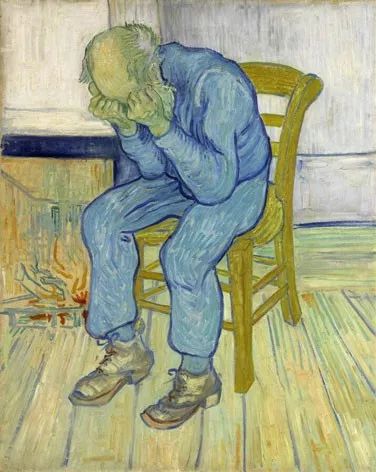

《双手捂头的老人》1890年

我们这个时代

Q:“时代”这一部分,您想谈的是什么?

A:“时代”这部分我想讨论的是,在一个画家心目中,我们这个时代的变化是什么。

在凡·高笔下有一个形象,一个老人用手捂着自己的头,就像一个劳累了一天以后,不堪自己的身体状况和精神状况的人。凡·高老是画这么一个形象,他是一个对人类命运忧心忡忡的一个人。

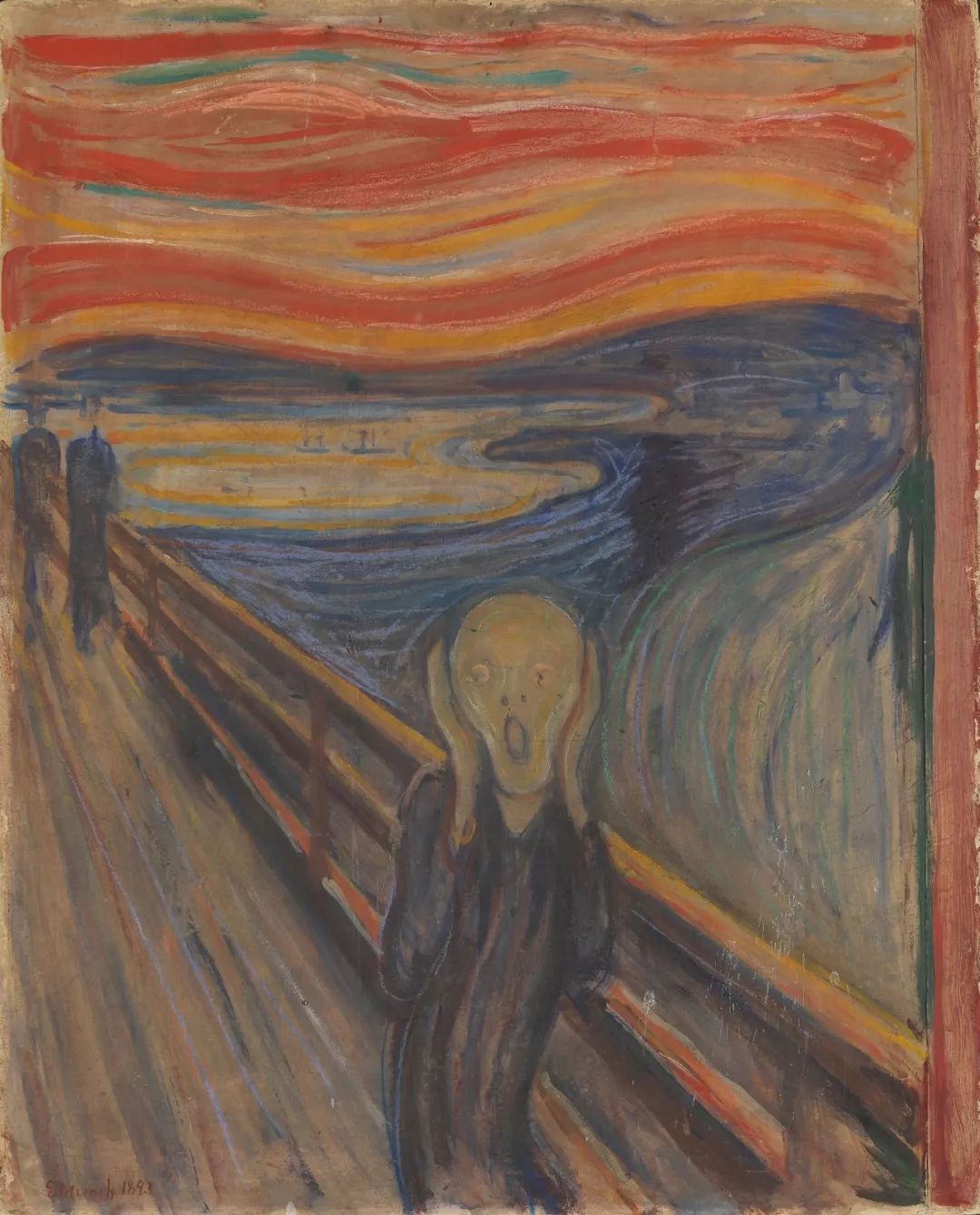

《尖叫》1893年

凡·高笔下的这个形象还算内敛的,蒙克不一样。他的那副《尖叫》,画了一个人,在一个桥头,双手捧着脸在尖叫。这个人被整个世界吓坏了,他不知道这个世界下边还要发生什么,这个时代他没法忍受。

我觉得这个形象在我心目中,只有米开朗基罗塑造的大卫,可以跟它相比。假如把我们这个时代的人集中起来,概括整个精神状况的话,应该就是蒙克这个形象,而大卫是文艺复兴时代的形象。

《绝望》1892年

蒙克是一个经历了“一战”和“二战”的人。但是蒙克画这个画的时候,这两个战争根本还没有呢,他画的是一个先知的形象。如果说这个画晚一百年出现,可能它就没有那么大的意义,而蒙克所预感到的东西,在培根笔下全都实现了。

《模仿委拉斯凯兹<教皇英诺森十世>的习作》1953年

培根是一个非常痛苦的画家。最典型的画就是,一个人被捆在一把椅子上,然后他在那儿喊叫,不知道他喊什么,背后挂着一些牛肉之类的东西,地上好像血迹斑斑的。

这个人到底是一个被虐待者,还是一个虐待人的人?如果我们看他画多,会发现这好像是同一个人。我们分不太清楚了,就是这么一个混乱的世界。

凡·高笔下捂头的人,蒙克和培根画里喊叫的形象,他们喊的是什么,他们为什么要喊呢,这个实际上是我们更应该体会的。

Q:《画见》对读者有一定的要求,整本书只谈了您的感受,完全不讲画家的生平等普及类的信息,您是怎么考虑的?

A:这是我一直在思考的问题——互联网时代,写作到底是难了还是容易了?大家能在网上查到的东西,还有没有必要写到书里去?

我认为画家的生平、美术史上对他的评价等等,这些都是常识。如果和朋友谈起《红楼梦》,不会先说谁是曹雪芹、哪年写的。肯定上来就直接问:“你是喜欢薛宝钗、史湘云,还是喜欢林黛玉?”

我更将这本书看作是和读者的对话,而不是教科书。写的是网上没有的东西,是我自己的感受和发现。

读这样书的人不会是一无所知的人,没有必要低估读者,就跟没有必要高估自己是一样的。

Q:为什么说,这本书是您写得最困难的一本书?

A:很多事情人家已经谈过了,比方说毕加索的《格尔尼卡》,杜尚的《大玻璃》,不知道被人谈了多少次。当你知道的东西越多,你就会发现你能说的话越少、越难。

这本书里基本上没有引文,100%是我自己说的话,是穷尽感受和思维的书。写完这本,关于画我也不会再谈论任何事情。

《坐在红扶手椅里的塞尚夫人》 1877年

看画需要点储备

Q:该如何看画,才能拥有这么丰富的感受?

A:艺术家跟非艺术家它有一个差异。咱们这人的表面都有一层表皮,艺术家是没有这层表皮的,他的神经直接露在外边。所以风一吹,你觉得冷,他觉得疼,他们是这么一种人。

那我们看那个画的时候,我们也得把这层皮剥掉。

看画,首先得有一点准备。大概知道一点技法上面的常识,包括构图、景深、形象、色彩……然后再多少知道一些美术史的演变,知道这个画家是在什么时期,他跟谁是一拨人,他在谁之前,谁之后,他的追求是什么。要了解这些,但别被这些定义框住。

另外,我们平常读书、看话剧、听音乐会……都构成我们的一个积累。你的人生和阅历,决定了你能够被什么东西所感动。

如果这些东西全都在你脑子里边,你就能在画里看到整个世界。

《大玻璃》1915年-1923年

Q:看画一定要看原画?

A:画必须得看原作,不能看画册。特别强调色彩的画家,比如莫奈、高更,根本印不出来。

有一次我在美国看过一个马蒂斯的剪纸展,马蒂斯晚年他画不了画的时候,手没劲,他就在纸上涂颜色,剪成一些形象,粘在上面,都是剪纸作品。

当时我看书上印的就跟普通的画一样。现场一看,原来这些东西是拼的,之间还有缝隙,还有粘的痕迹。

还有杜尚的《大玻璃》,根本就是拒绝印刷的。他把这个画画在玻璃上,你可以从两头看。从一面看,你可以看到窗外的阳光,构成这个画的一部分。从另一面看,对面走动的人,构成画的一部分。

《已知条件:1,瀑布;2,气体照明》1946年-1966年

他还有一个作品叫《已知条件:1,瀑布;2,气体照明》,它就是有一扇木门,有俩窟窿眼。

透过去看,里面有一个裸体的女人在地上躺着,背后有一个喷泉。趴那儿看的观众,也是这个作品的一部分,虽然它不断地变换。

《舞蹈I》1909年-1910年

Q:您更多是一个读书的人,为什么对画如此感兴趣?

A:画有一个点是文学始终没解决的,文学老讲题材重要不重要,日常琐事和英雄人物,这差别非常之大,好像家常琐事就不如史诗性作品。

文学上批评简·奥斯丁,英国人说她的作品像象牙雕刻似的,虽然很精致,但是太小。还有很多人批评张爱玲,说张爱玲的作品题材都是他们家那点事,不够波澜壮阔。

印象派以后的绘画给我一个重大启示,就是画家爱画什么,它都是这个世界的象征。

比方说凡·高,他因为穷,画不起人,他只能画物,画向日葵、鸢尾花、甚至一双皮鞋。但这一个皮鞋给我们的感染力,跟画一场战争是一样的。

这一点对我来讲启发非常之大。我甚至拿它来看文学作品,我觉得根本不在乎这书写多大的事,而在于它怎么写。

《转圈的囚犯》1890年

人生与兴趣

Q:您做过医生、当过记者、干过销售,但您的爱好一直在阅读,在41岁的时候辞职,开始干自己爱的事情。现在每个人都非常忙,留给兴趣的时间很少,甚至找不到自己的兴趣,您怎么看?

A:人多少得有点爱好。兴趣爱好,真是用来养老的,否则你漫漫人生怎么度过?光有房子,有钱还不够。

人现在都特别忙,有一部分是假忙,人生没那么着急。先把给自己找的这些忙,把它给去掉。可能我们就已经有一堆时间了。

再一点就是这个时间得靠自己挤出来。年轻的时候,我在医院上班,每天去的路上,我都拿一本书。公共汽车里非常拥挤,我把这书举到车顶上看。

等我真的辞职回家了,我看的还没以前多。那时候时间宝贵,所以它更好。

法国有一个作家叫加缪,他说重要的不是活得最好,而是活得最多。我就特想做一个活得多的人。尽量在这有限的人生,多知道点事,读书也是一样,看画也是一样。

Q:在越来越碎片化阅读的时代,看书的意义是什么?

A:碎片化阅读就不是阅读,你读两句话这怎么叫阅读呢?手机上获取的东西是信息,信息不是知识,更不是文化,信息得存下来才叫知识,不断被人提才叫文化。

这人不能没有信息,不能世界上有什么事都不知道。但是不能只有这些信息,人还得多点积淀的东西,得有点不变的东西在脑子里。所以我们除了上网之外,还要读书,还要看画。

封面摄影:马超soleil 模特:白珂

编辑:倪楚娇

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司