- +1

艺术设计“对对碰”②|在深圳,工作背后的发动机是什么?

作为OCT-LOFT“一人一世界”讲座第20季之“对对碰:深圳艺术和设计的100个问题”的嘉宾,行为艺术家李燎与平面设计师黄扬的活动中心都在华侨城创意文化园内。无论随处可见的平面海报,还是艺术空间之中的观念装置,都说明这里既是他们展示作品的区域,也是日常工作的场所。

本期的主题是“在深圳,工作背后的发动机是什么?”。“在深圳”是每场活动的统一前提,通过邀请在地的艺术家、设计师,基于这种在地思考,展开艺术和设计之间的对话。将之称为“对对碰”,源自必须互相发问的规则。在这场“对对碰”里,既可以领略艺术家发问的“陷阱”,也可以理解设计师独到的回答。

探讨工作背后的发动机,看起来与艺术和设计都没有非常直接的联系。实际上,无论是从事互联网、金融等行业,还是开出租车或送奶茶,都会面临工作背后的动能与体制的问题。在深圳,企业文化控制与资本强权都经常被谈及。讨论工作背后的发动机,实际上会影响我们怎么看待艺术,怎么展开设计工作。

李燎问黄扬

创业成功与身心健康

设计师黄扬 本文图片均由作者授权提供

李燎:怎么样才能创业成功?

黄扬:我创建工作室应该快20年了,做到现在还是四五个人。我不觉得从世俗意义上讲是所谓成功的,而且我也不太关心这件事。因为我们是做创作的,平面设计是非常密集的创作工作,强调的是创造力。所以我希望能营造一种能量场,让这个团队能够持续保持一种创作的活力。这是我所关心的,也是我认为的成功。

李燎:老板都说套话。当老板是否会在身体和心灵上变得更健康?

黄扬:我觉得是不同阶段。我公司每五年有一个大换血,员工会有一个大幅的改变。他们离开后,我需要重新组建团队。这期间我的身心是很疲惫的。20年来,我经过了三次这种变化。但一旦过了那个磨合期,我们保持在刚刚所说的可以持续健康地做创作时,我觉得大家的心态是特别健康的。我也努力想营造一种创作上大家尽可能平等或协作的关系。对我而言,有时会有低潮期,这种变化是正常的。

设计与欲望

2017年深双参展项目“牛皮癣对话框”,黄扬作品

李燎:设计是有用的还是无用的?欲望是怎么被生产的?

黄扬:我觉得设计对于生活或者对于生产消费而言,肯定是有用的,它肯定是现实层面上一个有用的生活状态或行为。作为艺术家,你可能会思考得更独立一点,我想了解一下,你所指的“无用”是什么意思呢?

李燎: 我所说的是广义上的一种有用、无用。“设计”这个概念涵盖了人类在交易社会当中的价值所在。从现代主义来说,设计是从所谓的实用或者功能性出发,但到现在已经脱离了功能需求的本质。当一个东西变成非本质的时候,我们如何来讨论它的有用还是无用呢?因为它所谓的“有用”,极有可能是一个被设计出来的概念。

黄扬:其实这个问题特别好。我当时想了很久。我也怀疑我所做的工作,平面设计其实是在做信息沟通的视觉化工作,而这个社会又是一个用信息和图像来拼贴的社会,因此平面设计师感觉随时随地都被需要。这里就会有你所说的目的性、功能性的存在。但我觉得设计里有一种创造力,它还有美学的成分或艺术创作的成分,这可能就是你所说的“非设计本质”的东西,大家也经常在讨论,我也会去怀疑。艺术是更深层次的,关注我们人本身的问题。当你考虑问题越多或者越深入,会怀疑你所做的很多设计“作用”可能很大,但“意义”不是很大,这种价值的落差感,我觉得是存在的。

李燎:对于设计这个行业,我关心欲望是怎么被生产的,我不认为做设计就是去设计一个产品,更多地是如何调动这个欲望,甚至有时候欲望是无中生有地衍生出来的。不是说我们需要一瓶水,来喝水就够了,而是说这瓶水附加了选择这瓶水的理由,这就是欲望本身。

黄扬: 这个跟人的体验感有关系。如果说到本质,确实很多东西是不需要的。

李燎:如果我们相信美学在里面占一个主导地位的话,实际上是一个很现代主义的事情。它是相信本质存在的。当这些东西失效时,我们像一个上帝之手一样去进行引导,这个引导本身就包括如何去生产这个欲望,如何让人们意识到这个东西是他需要的。设计师有点像魔术师的感觉。

黄扬:我自己理解,欲望是不能被生产的。它其实是可以被刺激、被引导的,但是欲望本身也是有生命力,可以自行发展。以我自己的经历而言,比如穿衣打扮这件事情,我会选择简单一点,无论对方的设计有多好或生产出来的产品有多美,它刺激不了我。因为我对欲望有认知,对这种需求有自己的判断。

审美的权力

大芬油画村视觉形象系统设计,黄扬作品

李燎:我觉得审美逐渐变成一种权力。当提到所谓的品位、阶层属性,实际上都是审美达成了一种权力之后,产生的那种类似鄙视链的东西,有鄙视链就证明有权力的存在,有品位其实就证明有权力的存在。所以,审美是如何变成一种权力的?这种权力是否需要平权?

黄扬:这个问题对我来说挺难的。

李燎:生活中会碰到各种人,也有各种朋友,在他们用不屑的言语谈论你选择的电影、穿衣品牌,甚至是手机时,看似是无关重要的东西,实际上已经逐渐形成了一种权力感。当一个企业或院校逐渐掌握这个审美的权力中心时,中心以外的人能否跟这个权力产生平等的关系?这种创作是否还需要存在?

黄扬:在互联网时代完全可能。

李燎:有这种可能,但更多的是一种被挑选的机制。互联网里会有比较平民的艺术创作被挑出来,但整个的架构其实已经是被挑选了。

黄扬:权力就是一种话语权,互联网提供了让更多人了解你的观点和看法的机会。现在很多民间的或者说草根的审美,会通过一些自媒体平台等网络渠道去传播,也会获得这种审美的权力。

李燎:但是当科技提供了一个出口的时候,这个系统往往马上会把这个出口全部封死。它会比你利用得更好。看似是越来越开放,但实际上权力中心根本就没变过,因为整个机制还是那一套机制。

黄扬:我没有这么悲观,我觉得还是自我学习很重要,比如说互联网这样一个平台,你可以去获取各种各样关于审美的知识或者经验,你可以去了解,可以自己做判断。实际上权力来的时候,你可以通过很多种方式消解。

黄扬问李燎

艺术与设计的关系

李燎作品《艺术是真空》展览现场

黄扬:今天的设计在经济、社会和文化等层面越来越起到某种推动力的作用,也越来越多与艺术融合并产生影响力,你对这个现象怎么看?

李燎:感觉我们开始有钱了,可以请得起设计师,以前好像不怎么在意设计,现在越来越在意设计了,是这个意思吗?

黄扬:有这一层面,还有设计本身也有一种主动态去参与。另外,设计会与艺术产生一些交集,甚至有时候有竞争关系,比如说有一个机会,本来是可以给艺术家去做的,但实际上给设计师也能完成。

李燎:气死了,那这个项目我看都不会看。

黄扬:就不看了是吧?

李燎:将这个现象挑出来看的话,我觉得挺好的。虽然我不能代表艺术家,但艺术家活该。我这种艺术家,根本不会办事。刚刚你所说的设计是什么、创作是什么,我觉得要学习一下,用这一套跟美术馆馆长去聊,肯定比现在有效多了。我觉得,艺术家在这方面有点自我封闭了,被设计师抢活应该。

黄扬:我觉得不是抢,可能有很多合作和交集,这是一个融合。

李燎:现在我们谈文艺或者谈艺术,它以一种泛艺术化的状态存在。里面有很多种类型,这里面又分出几拨人来。我觉得你们抢了其中一拨做艺术的,但抢不到我这里来。

黄扬:所以我很尊重你,敬佩你。

李燎:还是有不一样的,新媒体越来越多。即便同样是做艺术的,我也看不懂他们在干嘛,可能你们会看得更懂一点。我滞后了,要多学习。

城市包浆

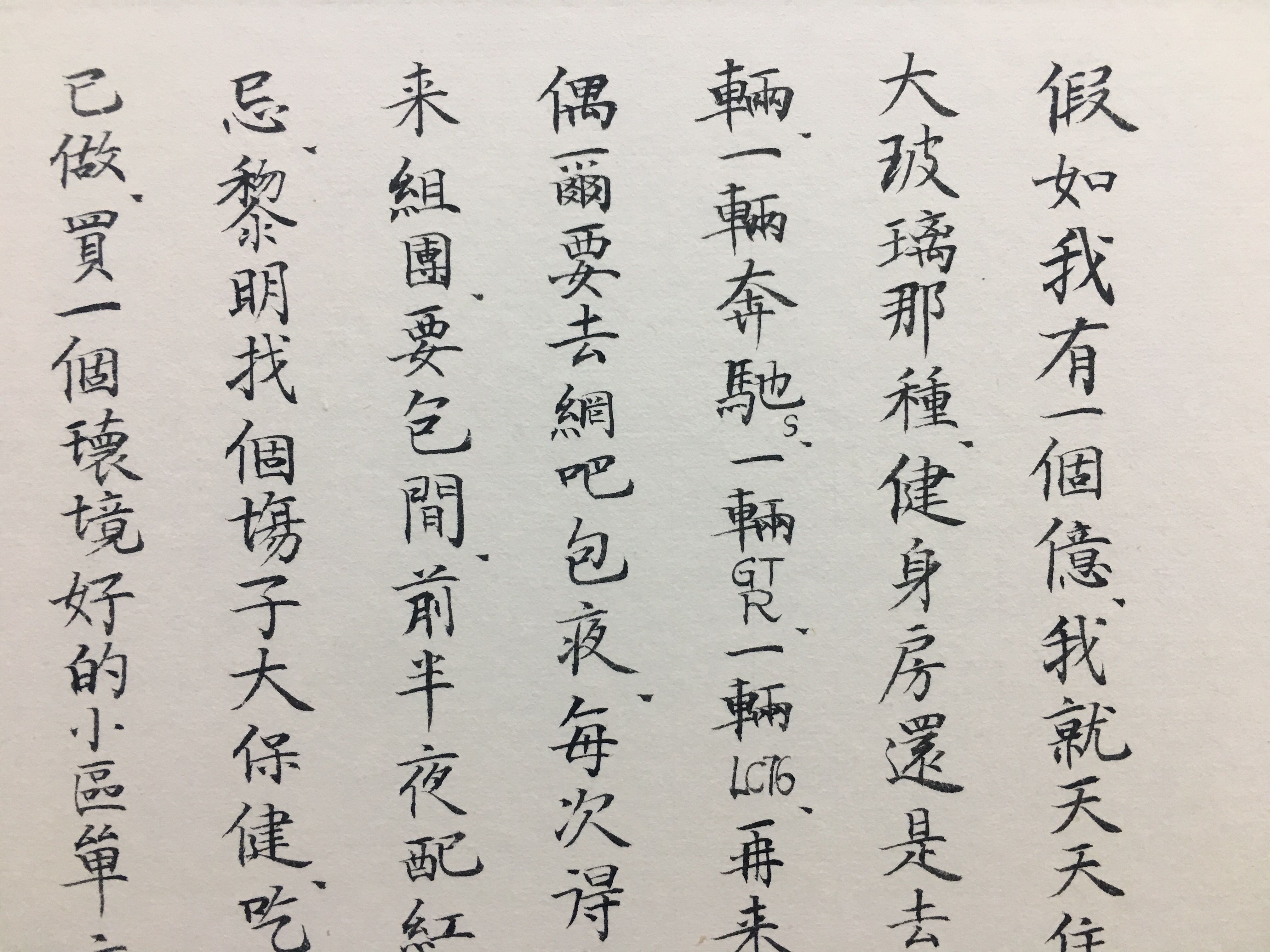

《假如我有一个亿》,李燎作品

黄扬:你说深圳是一个没法包浆的城市、亚克力城市、不锈钢城市。你也在这个城市生活,工作,虽然很宅,不怎么社交,但是你想过要为深圳做一点什么吗?

李燎:我想为它做的就是为它前面这些属性正名。这些属性都是好的,新世界、新秩序,就像《海贼王》里面我们来到了新大陆。我去往那些有所谓文化底蕴的城市,有殖民性倾向的城市,或者说很有迭代感的地方不是很舒服。在这里还挺自在,有点像农民一样,希望所有事情推翻重来,感觉这里是推翻过的,全部重来的感觉。

黄扬:你能举个例子吗?或某个作品能够证明。

李燎:我做作品倒没有什么证明,我跟别人聊的时候也一直是这个论调,我说:“这里是新中国,你们那里不是。”

做作品的原动力

李燎作品《天蝎座》展览现场

黄扬:因为李燎做很多行为艺术,大部分是行为艺术的录像,这方面的工作都不是好卖的类型。随着年龄的增长,你会焦虑这事么?你认为现在自己做作品的原动力是什么?或者有变化吗?

李燎:我已经在焦虑这件事情。但原动力从以前到现在都没有变过,可能会因为焦虑而产生一点形式上的改变,但原动力从来都是一种输出。任何人实际上都是有能量的,这个能量都是需要输出的,如果不输出能量,这个人就变成疯子。每个人输出能量的方式是不一样的,有的人是上班,有的人跑步,有的人运动,有的人打游戏。在我这一块,以前会通过写一点东西,现在是去做作品来进行输出。但你发现,做作品会解决文字上解决不了的一些问题,这种输出达到的满足感。我相信每一个有过自我创作的人都会体会到。这种满足感就像一个理想主义者一直追求的。但理想主义者总会面临现实的问题,所以中间就一直在纠葛。

性、金钱和权力

艺术家李燎(左)在讲座现场

黄扬:作为一个“天蝎座”,可以从你的作品或现实的角度谈谈你对性、金钱和权力的看法吗?

我提这个问题其实是针对作品。像“天蝎座”是跟性有关的;他的最新作品“假如我有一个亿”,是对金钱的渴望;还有两个作品叫“艺术是真空”,在我看来,其实是父权的问题。你自己成为一个父亲以后,也会有一种父权的方式,因为那个作品刚好是你孩子两三岁时做的,但我所说的这个父权不一定是不好的。能谈谈这方面的问题吗?

李燎:这个提问是对性、金钱和权力的看法,但我觉得这都是对权力、权力和权力的看法,因为性、金钱都是权力。虽然我天然地达不到这个权力,但是我最喜欢做的事情是调侃权力,我连讽刺都做不到,所以用了调侃这个词。因为我能感受到,艺术家没有资格对权力做任何反抗的事情,仅仅做到调侃就不错了。

黄扬:我希望你从“艺术是真空”这个作品的角度去具体谈谈。

李燎:艺术是真空,里面包含的肯定是父权,也包含美术馆机制的一种权力,再包含对美术馆机制的一种调侃。

当时我跟美术馆申请了四万块钱去给我岳父,同时也让美术馆替我背书。背书这件事情还是挺有趣的,为什么美术馆就能证明你的价值,为什么艺术圈会给你这些钱,这些我们所认为的价值,实际上在我岳父那里好像有点无效。

黄扬:他不认可吗?

李燎:他认为艺术家是骗子,我现在觉得好像是。

黄扬:但为什么要继续延伸?教小孩子的第一句话是“艺术是真空”?

李燎:这句话是我岳父总结我的。他认为自己是俗世的人,认为我是真空中的人。我觉得俗世的人说出这句话还挺好的,挺有符号性,像一句口号一样。当时跟他发生争吵这件事时,小孩已经怀上了,小孩出生后,刚好让小孩说这句话,挺合理的。

黄扬:怎么合理?把孩子做成一个作品,参与这个作品?

上一件作品所产生一个符号式的语言,用我个人比较成熟的艺术创作逻辑把它加入进去,作为这件作品的第二部分,这个在逻辑链上我认为挺好的。但你说教小孩子说这句话本身有没有什么问题,合不合理,这个事情就是道德层面的问题。

以上为“对对碰”内容的节选,有删减。

十个“对对碰”的问题之后,深圳的城市文化被延续讨论。在七八十年代,乃至九十年代初期,打工文学占据了深圳城市文化的主流。但深圳已经不大愿意提及这段历史了。打工文学之后,设计师在这个城市舞台掌握话语资源,同时极具行动力。这些设计师,包括平面设计师,建筑师,服装设计师等各种类型,在最近这些年,越来越多的设计师会跨界成为艺术家或策展人。

对于在深圳生活工作了二十多年的黄扬而言,他在25岁时获得了中国GDC的金奖,通过设计在这个城市行动与表达。在他看来,深圳是一个“设计之都”,设计周、创意12月、双年展等文化活动,使得这个城市充满活力与生命力,有着众多行业的共同参与。

而李燎所谈及深圳“无法包浆”,指代了这个城市非常当代的一种生活状态,一直很新鲜、活跃,不断地有事情发生。作为策划者及主持人的钟刚认为,深圳的艺术到底怎么走过来,在80年代、 90年代都经历了什么,这些东西并没有被重视,大家要不断地卷入到新的行动当中去,塑造一个新的面目。深圳的建筑永远都是新的,这让很多人都觉得这是一张年轻的面孔,充满活力,不断地进入到一个被包浆的循环当中,或者说,对深圳而言,它有一个无法被包浆的命运。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司