- +1

容庚诞辰125周年|他与郭沫若的交往与隔阂

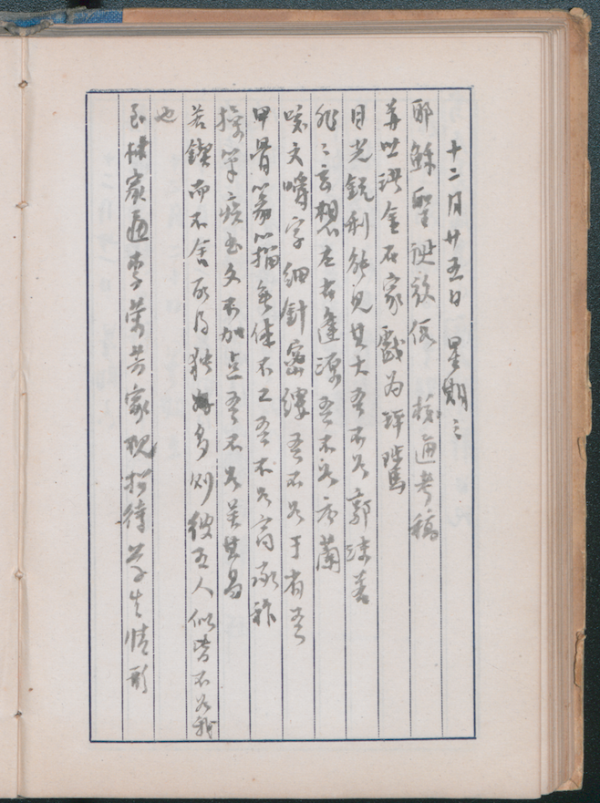

容庚与郭沫若的交往,是一段学术传奇,带有浓郁的时代痕迹及个性色彩。1929年8月27日,郭沫若给容庚发出第一封信,自称“未知友”,此前他俩素昧平生。同年12月15日,容庚日记:“寄郭沫若 《书契前编》、《学报》、《古籀馀论》、《尚书骈枝》。”此后两人往来通信直到1935年,容庚共收到郭沫若来信56通。

《容庚北平日记》止于1946年2月26日,至此两人从未谋面。次日,容庚乘国防部长白崇禧专机飞重庆,准备南下任教,不久在重庆见到郭沫若,大失所望,他后来称郭氏为“退院之僧”。明显,容庚与郭沫若之间存在严重分歧与隔阂,那么这种分歧与隔阂是如何产生的呢?

从“未知友”到纸上知交

1929年9月初,容庚收到一封寄自日本的信,信中说:“曩读王静安先生《殷虚文字类编》序,得知足下之名。近复推览大作《金文编》,用力之勤,究学之审,成果之卓荦,实深钦佩。”又说:“仆因欲探讨中国之古代社会,近亦颇用心于甲骨文字与古金文字之学。” “此外欲磋商之事颇多,惟冒昧通函,未经任何人之介绍,不敢过扰清虑。上二事乃仆急欲求解答之问题,如蒙不我遐弃,日后当更有请益。”信末落款署“未知友郭沫若”。未知友,不相识也。

当时容庚任燕京大学教授兼《燕京学报》主编,《燕京学报》声名鹊起,收到各地读者、学者来信是常事,所以他对郭沫若的来信并未特别重视,未记入日记。直到12月15日,他才在日记中写到“寄郭沫若《书契前编》、《学报》、《古籀馀论》、《尚书骈枝》”,此时至少收到郭氏7通来信。容庚是年日记所附通讯录记郭沫若地址:千叶县国分村须和田弁才天二六七。容庚晚年自订颂斋年谱,1929年有条曰“8月27日郭沫若自日本来书订交”。8月27日是郭沫若第一封信所署时间。

值得庆幸的是,郭沫若致容庚的56通书信保存完好,而容庚致郭沫若书信也存有10通。这些往来书信,加之容庚日记、郭沫若回忆录等史料,便于我们充分研究容庚与郭沫若的交往,甚至对研究现代学术史也具有重要意义。(《容庚北平日记》记载两人往来通信仅9处,可见日记之简略。)

这批书信原件现藏广东省博物馆,为容庚身后其家人捐献。它们能保存下来并公开出版也算奇迹,在此略为记述。

容庚在《怀念郭沫若同志》一文中说:“五十年来,我一直把郭沫若同志的书信看作友谊的象征,郑重地珍藏起来,期间经历连年战乱,白色恐怖,加之人事变迁,举家南移,家藏图书器物,不无散失,而郭沫若同志书简得以完好保存,实在值得庆幸。”容庚是收藏家,珍惜片纸只字,他保存的友朋书札多达千通,包括郭沫若的56通。更为难得的是他致郭沫若的部分书札也转由他本人保存。原来,容庚次子容瑶与郭沫若长子郭和夫曾在中科院大连化学物理研究所同事,这批信札大概是郭和夫从其父处要来的(含上世纪50年代所写3通,其中一通缺页)。1979年郭沫若去世,曾宪通奉容庚之命将郭沫若信札结集由广东人民出版社出版。2009年,文物出版社又将容庚、郭沫若往来所有书信影印出版。曾宪通说:“至此,郭老和容先生之间现存的论学手札已基本集齐。虽非完璧,亦堪称遗珠,弥足珍贵。”透过这批书信,我们能感受到容庚与郭沫若从“未知友”到纸上知交的友情,也能了解到他们产生隔阂的原因。

关于他们的友情,有几个细节可以充分说明。

1930年4月19日,容庚母亲邓琼宴病逝,他曾撰母亲行状寄郭沫若。郭沫若5月29日致函容庚劝其节哀,他在信中说:“拜读世伯母行状,于字里行间,母子骨肉之情感恻恻逼人。如吾兄者,可谓生能尽养,死能尽其哀者矣。”郭沫若撰联挽“邓太夫人”:“惊耗破鸿蒙而东来,早岁锡熊丸,敬谉庐陵有母;哀思越岭南以西往,晨昏乏鸡黍,倍知颖谷可风。”自署郭鼎堂,并序:“年来客居海外,得与容子希白结文字交,窃足快慰生平,顷者突奉世伯母邓太夫人仙逝之耗,哀悼之馀,自悲身世,念及家有父母,不能尽晨昏之养,尤深风烛之警,不愧无文,缀成数语,藉表哀忱之耳。”

1931年初,容庚为牙疾困扰,《容庚北平日记》2月17日始记“牙痛”,2月22日至3月1日,每日均有牙肿痛及往看牙医之记载,如2月28日:“十时往同仁医院治牙,陈大夫落手太重,换药时几至下泪。”3月10日,他在信中描述自己牙痛状况,郭氏20日回信称“如系龋齿,当以拔去为宜”。虽然在同仁医院陈医生劝告下,他于14日将智慧牙拔,“牙作钩形,拔时牙脚折断,甚苦”。而郭沫若的来信让他甚觉安慰。《颂斋自订年谱》载,1931年3月,“因牙痛拔去一智牙”。

1933年秋,容庚在北平酝酿组织考古学社,他首先想到了郭沫若并邀其参加,郭氏复信云:“承示金石学会章程,甚完善,弟亦甚为赞同。如对弟无须忌避,亦可加入也。”直到1934年9月1日,考古学社才成立,《容庚北平日记》:“六时金石学会在大美番菜馆开会。到者三十馀人,改名考古学社。”远在日本的郭沫若也加入了该社,可见容庚对他的重视。

沟通信息 彼此获益

1928年2月,郭沫若流亡日本,蛰居千页县市川町真间十二番地,化名佐藤和夫,自称“在日本刑士和宪兵的双重监视下开始了古代社会的研究”。郭沫若早年留学日本,1916年与佐藤富子结婚,曾出版新诗集《女神》,1926年任广东大学文学院学长,参加北伐,任国民革命军总政治部副主任,1927年因反蒋被通缉。他在日本试着从《周易》、《诗经》、《尚书》入手研究中国古代思想、社会和历史,不久发现自己据以研究的古代文献,大多经过后人作伪和加工,材料真赝杂糅,可靠程度有限,于是转而研究未经古人篡改的甲骨文和金文。

郭沫若聪颖过人,很快找到解读甲骨文和金文方法,次年8月,其《甲骨文研究》一书初稿录成,《卜辞中的古代社会》亦已脱稿。但随着研究的深入,他渐感资料匮乏,亦乏学术研讨之友。他从王国维为商承祚《殷虚文字类编》所作序文得知容庚的名字,并写信向他求助。他后来在《海涛集》中说:“我从1928年的年底开始写作,费了将近一年工夫,勉强把初稿写成之后,我曾经邮寄北平,向燕京大学的教授容庚求教。我和容庚并无一面之识,还是因为读了王国维的书才知道了他的存在……容庚,我见过他的《金文编》,那也是依说文部首编制的金文字典,比起吴大澂《说文古籀补》来更加详审,在研究金文上,确曾给予我以很大的帮助。它不失为一部有用的工具书。容庚在燕京大学任教职,而且是《燕京学报》的主编,由每期的学报是容易发现的。因此,我对于容庚,不仅见过他的著作,而且知道他的住址了。”

容庚被这位“未知友”的诚恳感动,心生敬意,立即复信,将其所需绅敦与秦二公敦二器铭文录示,并谈了自己看法。1929年9月,郭沫若三次致函容庚,称急需使用《殷虚书契》,恳请设法购求,或者借用。《殷虚书契》为甲骨文大型资料专辑,罗振玉编著,分前后二编,为治甲骨卜辞者必备之书。但此书印数有限,定价昂贵。郭沫若称经济能力有限,“前编需二百金则囊涩无法也”。他让朋友从上海寄钱,请容庚设法购得后编。10月31日,郭沫若复函称“《后编》收到,甚感谢”。

郭沫若念念不忘前编。12月4日,他写信给容庚说:“《殷虚书契》前编因弟手中无书,每查一字,必须奔走东京,殊多不便。拙稿(指《甲骨文字研究》)之不易写定者,此其一因。兄能设法假我一部否?期以一月,务必奉赵。此乃不情之请,诸希鉴宥。”

容庚决定将自己所用《前编》借给郭沫若使用。《容庚北平日记》12月15日:“寄郭沫若《书契前编》、《学报》、《古籀馀论》、《尚书骈枝》。”除了《殷虚书契》前编,他还将当期的《燕京学报》及孙诒让的两部相关著作寄给了郭氏。郭沫若不久收到此书,1930年12月4日郭沫若致容庚信中有“《前编》仅如嘱奉还”语,前后正好一年时间,远远超过原定一个月期限。郭沫若在《甲骨文字研究》《一年以后之自跋》中写道:“《殷虚书契前编》闻久已绝版,有之者珍如拱璧,鬻之者倚为奇货,故余始终未得二书也。去岁蒙容君希白远道见假,俾于检索上得无上之便宜,作者甚感其厚意。”他后来在《海涛集》中重提旧事:“我得感谢容庚在资料上帮过我一些忙,他曾经把宝贵的《殷虚书契前编》和董作宾的《新获卜辞写本》寄给我使用过。”

容庚尽力帮助郭沫若,还设法在朋友圈内广为搜罗资料。1929年10月31日,郭沫若致函容庚:“李济安阳发掘是否即在小屯,发掘之结果如何?可有简单之报告书汇否?”容庚寄出从傅斯年、董作宾、李济等处所得大龟四版及“新获卜辞”拓片,郭沫若将这批资料共22版全部录于《卜辞通纂》中。此事也给容庚造成麻烦,据说傅斯年及史语所同仁后来十分愤怒,指责郭沫若“有失学范”,傅斯年直呼“某某某,他凭什么”,甚至扬言诉诸法律。

1931年3月20日,郭沫若又收到容庚寄去的一批铭文拓片,及第7、8期《燕京学报》,他写信称:“今日奉到三月十日手书并蒙示各器,快喜莫名。召伯虎二簋前人未得其读,弟颇有别见,拟作《如伯虎二簋铭与江汉篇之比较研究》一文以论之,恨目前为糊口文字百忙,毫无寸晷耳。”

郭沫若《两周金文辞大系》也得到过容庚的帮助。他于1931年9月9日写信称:“《大系》近已录成,本拟先寄兄一阅,唯恐出版处催稿甚急,只得待出书后再请教。以上未经著录诸器即欲插入该书中,务望兄玉成之。”

《容庚北平日记》中与郭沫若有关的内容多作“郭沫若来信”、“复郭沫若信”,偶尔也涉及具体内容,如1931年7月9日:“寄郭沫若《泉屋清赏》照片,价三十八元。前寄《中国古铜器》照片,三元三角,共四十一元三角,除收稿费二十元,尚欠二十一元三角。”据此日记,容庚还曾将容媛编、中研院史语所出版的《金石书录目》寄赠郭沫若。

容庚与郭沫若通过书信交流研究资料,沟通学术信息,相互研讨,彼此获益。容庚在《怀念郭沫若同志》一文中谦逊地说对郭沫若“帮助是很小的”,“只是根据他研究工作的需要,在力所能及的范围内,寄给他一些图书资料及新发现的甲骨文、金文的拓片,供他研究”。他又说:“至于甲骨文和金文的考释,器物的辨伪、断代,青铜器的综合研究,等等,我虽然也提出些意见供他参考,毕竟于他俾益甚少,而我从他的书信中却获益颇多。” 1929年,郭沫若曾将《释五十》一文稿本寄容庚校阅,容庚对此文论及《殷虚书契后编》卷下第一叶第四片(卜甲)卜田猎之辞所作释文,纠正了郭氏释文句读之误:“卜辞书获之例均先兽后数,故第四行‘二’字之下当缺一兽名,‘兔一’以下无缺文之馀地。”郭沫若写定《释五十》一文时“依容说”,并称“容释较余前所释者更为妥帖”。

而郭沫若信中有关青铜器铭文许多精辟见解也使容庚获益匪浅。《金文编》初版录有绅敦之十二朋合文,郭沫若质疑疑绅敦为伪器,容庚接受其指正,增订《金文编》时删去此铭。

容庚在《宝蕴楼彝器图录》中称族氏文字为“文字画”。郭沫若指出:“余疑姓氏者不仅此,凡殷彝中图形文字,余疑均是当时之国族,犹西方学者所称之图腾。尚有他证,暇将为文明之也。”他随后写成《殷彝中图形文字之一解》,提出氏族图腾徽号说。容庚编著《武英殿彝器图录》时采纳郭说:“此等图形文字,昔人多不得其解,吾友郭沫若谓‘乃古代国族之名号……’,其说是也。”此后,《金文编》增订时更将附录所集族氏文字径称为“图形文字”。

据《容庚北平日记》,容庚《商周彝器通考》“时代”一章,先叙各家关于考订时代方法,后依郭沫若之法分为四期:商代时期、西周前期、西周后期和春秋战国时期。

“耻食周粟”的背后

容庚还尽力为郭沫若发表研究成果提供便利。1931年6月,郭沫若《臣辰盉铭考释》与《汤盘孔鼎之扬搉》二文,即在容庚主编的《燕京学报》第9期刊出,署名郭鼎堂。《燕京学报》容量有限,登载文章不易,郭沫若曾在给容庚的信中称:“弟费月馀之力,已写成《殷周青铜器铭文研究》上下二册,约七八万字,已与沪上书店约定,可于年内出版。书太长,录登《学报》恐非所宜。又贵校衮衮诸公,意见似颇复杂,弟亦雅不愿以个人交谊重累吾兄也。”

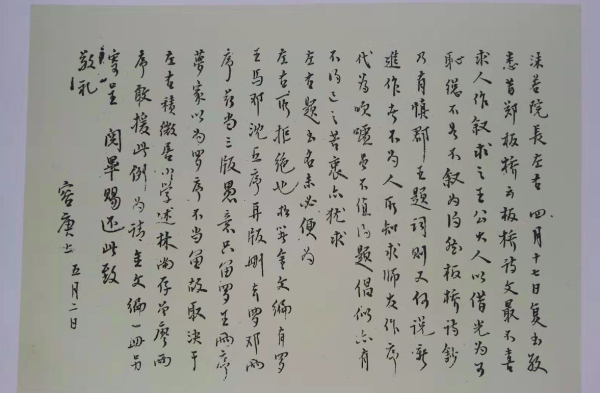

1929年底,郭沫若写信给容庚,称《甲骨文字研究》约200多页,即将竣事,“能得贵校代为刊行,甚善”。容庚本拟在学报上逐期发表,后因故搁浅,他将书稿推荐给中央研究院史语所,傅斯年提出可由史语所出版,但建议郭沫若用笔名,遭到郭沫若拒绝。1930年2月6日,郭沫若在致容庚的信中说:“更名事本无足轻重,特仆之别著《中国古代社会研究》一书不日即将出版,该书于《甲骨文释》屡有征引,该书系用本名,此书复事更改,则徒贻世人以掩耳盗铃之诮耳。近日之官家粟亦雅不愿食,谨致谢兄之圣意,兼谢傅君。”

《甲骨文字研究》1931年由上海大东书局影印出版。郭沫若后来在《海涛集》中补述:“原稿寄给容庚后,他自己看了,也给过其他的人看。有一次他写信来,说中央研究院的傅孟真(斯年)希望把我的书在《集刊》上分期发表,发表完毕后再由中央研究院出单行本。发表费千字五元,单行本抽版税百分之十五。这本是很看得起我的,这样的条件在当时也可算是相当公平,但我由于自己的洁癖,铁面拒绝了。我因为研究院是官办的,我便回了一封信去,说‘耻不食周粟’。”容庚在《甲骨学概况》一文中也说:“民国十八年,郭氏在日本移书定交,寄示《甲骨文研究》,余欲为介绍于历史语言研究所刊行,郭氏自比孤竹君之二子,耻食周粟,故不果。”

郭沫若另一著作《金文辞通纂》,容庚亦曾联系过傅斯年商谈出版事宜。1931年4月19日,郭沫若致函容庚称一朋友患盲肠炎,入院手术苦于费用无着,“欲将近著《两周金文辞通纂》相浼,署名用‘鼎堂’,愿能预支版税日币四五百圆,望兄便为提及”,但此事终于未果。傅斯年不愿印郭氏著作,或许与其“有失学范”使用大龟四版及“新获卜辞”拓片有关。容庚与傅斯年商量印书之前,已将郭沫若所需款汇出。郭著于次年1月转由东京文求堂印行。事隔二十多年后,1958年郭著《两周金文辞大系》在国内重印,他从稿费中汇出人民币500元还容庚,以践前约。这是曾宪通在《郭沫若书简——致容庚》注释中所言,惜《容庚北平日记》是年缺记严重,未见汇款与郭沫若记载。

《学报》书评造成隔阂

容庚与郭沫若的神交分为两个阶段:1931年前,两人书信往来频繁,容庚有求必应,关系融洽亲密;1931年《燕京学报》书评事件发生后,两人关系出现裂痕,虽经弥补不至破裂,但隔阂难以消除。笔者以为,他们间的“误会”实属必然,因为他俩在个人志趣、学术观念和研究方法上存有很大差异。

容庚是较纯粹学者,郭沫若是政治家,他认为研究学术应该为政治服务。1941年,周恩来若在重庆评价郭沫若:“他精研古代社会,甲骨文字,殷周青铜器铭文,两周金文以及古代铭刻等等,用科学的方法,再现了古代的许多真实,这是一种新的努力,也是革命的努力。”50多年后,余英时在评价郭沫若时也说过:“从现代学术的规范来说,他逞才使气有馀,而史学的纪律则远为不足。这主要是因为他和上述二陈、吕思勉等不同,其志不在学术,而别有怀抱。”

容庚与郭沫若心平气和的学术研讨并未能维持太久,书评事件后两人关系出现裂痕,书信递减,称谓也有变化,郭称容庚为“希白先生”或“希白足下”,信末自署“郭沫若”、“沫若”或“鼎堂”。而此前一直称“希白吾兄”,自称“弟沫若”。

1931年6月,《燕京学报》第9期出版,此期载有郭沫若《臣辰盉铭考释》与《汤盘孔鼎之扬搉》二文,其“国内学术消息”乙“出版界消息”栏还刊载了评论郭沫若著《甲骨文字研究》和《殷周青铜器铭文研究》的文章。此文当为容庚所撰,因郭沫若信中有“兄对弟二旧作所论列者尚未拜览”之说。但郭沫若在东京读到此文后相当不快,以为是自己在著作中对容庚学说有所批评而遭到的报复。

书评对郭沫若《甲骨文字研究》给予肯定:“郭君治社会学,知家族进化之历史,血族群婚,亚血族群婚,乃婚姻之演进一定之邮程,故直言而无隐。此种新解识,于甲骨文字上实有相当之贡献,要之郭君所释诸字,未必遽为定论,然而眼光之敏锐,有使人倾服者焉。”然而对《殷周青铜器铭文研究》批评与商榷较多。书评称“此书长处,在独出心裁,不拾前人牙慧”,比如图形文字,郭沫若书中称为“古代国族之名号,盖所谓图腾之孑遗或转变”。然后批评郭著于古文字喜于声类求其解,但实际上并非声同者便可通假,又对书中《新郑古器之一二考核》一文提出五点商榷,比如“王子婴次卢”,王国维据许慎书以为饭器,而郭以其为燎炭之炉,值得商榷,如此种种,不一而足,可以说讨论的都是学术问题,无可厚非。

1932年6月,《燕京学报》第11期“国内学术界消息”再评介郭沫若《两周金文辞大系》,称郭著“时有创获,颇为时流所称道”,“此书目的在求年代与国别之条贯”。但同时认为郭著中“年代则常有顾此失彼,不能自圆其说者”,并举出三例,由此判断“故年代大部分,可云失败”。评论最后说:“郭氏谓‘就文字之体例,文辞之格调,及器物之花纹形式以参验之,一时代之器大抵可以踪迹’,惜郭氏于此书,未能如所言以事推求,故其所得未能尽满人意耳。”

1932年12月,《燕京学报》第12期评介郭沫若《金文丛考》,称其考订年代“必曲意求之,此真所谓一手掩尽天下目矣”,“又戎本作戎狄字,又因不合郭君之说,则曰:假为镛。古钟之大者曰镛,未有称编钟为镛者。若以为钟之通名,则该铭文自有钟字,何用假戎为之?郭君之滥用假借,类如此。”最后进而批评:“郭君之长处在富于想象,勇于假设,故其所得每有为人所不能及者。而其失,亦往往有颠倒黑白之事。‘我辈考古,在降心以求真,非好胜以产异’,窃愿与郭君共勉之。”数年文字交往,容庚对郭沫若十分了解,“富于想象,勇于假设”切中肯綮。

1932年,郭沫若《卜辞通纂考释》由日本文求堂出版,容庚于《燕京学报》第13期(1933年6月)著文评介,称“该书类集现存甲骨文字之较重要者凡八百片,影印一编,又附别录百二十一片,撰为‘考释’三卷,附于编后。其书之重要,出其所著诸书之右”,在列举其对甲骨文“重要发现”及“所发明者”后,对其进行补正,并指出数处“最不能同意者”。

容庚将书评原稿寄郭本人寓目,郭读后甚为不满,1933年2月17日,他在信中称其序文末段“因有激而发”,“尊评多悻刻语,于弟虽无损,似觉有玷大德。如能及,请稍稍改削之;如不能及,亦请释虑,弟决不因此而图报复也”。容庚收到此信后,果作“稍稍改削”,发表的书评中并没有出现“责人过严”、“不可思议”等语。

容庚对郭沫若的批评本属正常的学术探讨,早在1931年9月1日,他在给郭沫若的信中写道:“大著《殷周青铜器铭文研究》可否寄弟一阅,或有可攻错处。”他心口如一,对郭氏的批评在信函中也有表述,称“所见越多立言越不易”,他原来心中有一系统,因见数器后“遂不敢轻言”,“近来少作文多发表材料,以有材料则人皆可以作文,不必自专其利。”

学术批评目的即为“攻错”,但郭沫若认为容庚所写书评是挟私报复。1933年1月30日,郭沫若致容庚一函,直言“久疏笺候,隔阂殊深”,称“拙著本责备贤者之例,对于大作多所指摘,时有太不客气之处,闻足下颇引为憾,死罪死罪”,又有“学问之道,是是非非,善固当扬,恶不必隐,由是辩证始能进展”之语。容庚以署名文章与其商榷,正是郭氏所言“善固当扬,恶不必隐”。经容庚解释后,2月13日郭沫若在函中表示“足下慷慨释疑,至欣且慰”。两人似乎冰释前嫌,重归于好,但在学术观点和治学方面的内在隔阂无法消弥,所谓道不同不相与谋。

评论郭沫若著作,《容庚北平日记》偶有记载,如1934年1月4日“作郭沫若《古代铭刻汇考》书评”。此书1933年由日本文求堂出版,容庚书评载《燕京学报》第14期,称郭氏著作“其佳处在善疑,其缺处亦在善疑”,“吾人于此,只有倾佩郭君想像力之强,未敢置信也”。直到1938年容庚作《商周彝器通考》“时代”章时,还“发见郭沫若《两周金文大系》有甚误者,如录卣及有伯、雍父诸器,当入之厉王,而彼入之穆王”。

《容庚北平日记》1934年2月13日、3月1日均记“复郭沫若信”,此后再无两人往来通信记录。而1934年以后,郭沫若致容庚9函皆为明信片。

虽然如此,容庚并没有否认郭沫若的才华与眼光,没有否认他对古文字研究的贡献。1940年12月25日,容庚在日记中对当世诸金石家“戏为评骘”,第一位就提到郭氏:“目光锐利,能见其大,吾不如郭沫若。”

“日近长安近”

学术之外,容庚与郭沫若的最大隔阂是对政治的看法和对实际政治的参与程度不同。容庚是一介书生,自称不关心政治,但在某一时段他可能会对某一事件投入巨大精力,但最终他仍会回学术本身。而郭沫若恰恰相反,某一时段他会对学术产生浓厚兴趣,甚至作出巨大贡献,但最终他的着眼点仍在政治。

1931年“九一八事变”爆发,容庚在燕京大学组织抗日十人团,他于10月4日致函郭沫若称:“正欲作书与足下,写完前三字而小鬼出兵辽沈之耗至。血为之沸,故一切拓本照片均停寄。国亡无日,兄尚能寄人篱下作亡国寓公邪?”他担心郭氏为日人消息所蒙蔽并为日人所利用,希望他回国参加抗日活动。郭沫若回信称:“近颇欲于年内或开春返国,届时或能来旧都奉访。”但直到“七七事变”爆发,他才归国,不仅加入抗战行列,还介入到更深的政治层面。

容庚曾在信中劝郭沫若专心考古,不要参加政治和革命活动。郭沫若回信表示不会改变志向:“蒙箴戒数语,甚铭感,往已悠悠,来事亦殊寂寂,特此耿耿寸心,欲一本至诚,为人类社会多少做些善事而已。”

1946年2月27日(《容庚北平日记》终止后一日),容庚乘白崇禧专机飞往重庆,与神交近20年的郭沫若第一次见面,但气氛很不融洽。容庚因伪北大解散面临着失业困境,任教广西大学前途未卜。他刚与傅斯年相见,两人大吵一架,心情十分郁闷。对这次见面情况,容庚后来回忆:“他说的是较场口事件,表示国民党反动派向民主人士的迫害及国际形势,觉得第三次世界大战一时不会打起来。”“我对于这两个问题都不甚关心,转问他近来有什么关于考古的著作,他说很少,大都收入《青铜时代》、《十批判书》两书中了。”这年1月,容庚日记中还有“阅郭沫若《十批判书》”之记载。

容庚南归后,作《甲骨学概况》一文,其中对郭沫若的评价十分精彩:“其想像力极强,文笔优美,日近长安近,皆能言之成理。余于其说之确凿可据者固多采纳,而间以献疑之故,招郭氏之不安,甚且以为遭受敌视,而函札遂疏。去年春,相见于重庆,问以新著,举《青铜时代》、《十批判书》两种相对,剧谈二小时,知其兴趣在政治而不在考古,将如退院之僧矣。”

“日近长安近”语出《世说新语》。东晋明帝司马绍年少时,有人从长安来,父亲元帝问他日近还是长安近,他答“日远”,因为“不闻人从日边来”;第二天上朝,元帝再问他日近还是长安近,他答“长安远”,因为“举目见日不见长安”。“日近长安远”喻向往帝都而不可达,“日近长安近”概指自说自话,前后矛盾。“退院之僧”则指其远离学术,与称商承祚为“甲骨文逃兵”同义。

时移世易 出书不易

中华人民共和国成立后,郭沫若官居政务院副总理兼文教委主任、中科院院长、全国人大副委员长等职,炙手可热。容庚称他“仍孜孜不倦地从事学术研究,十分关怀古文字的研究工作”。郭沫若几次到广州,都曾与容庚相见,“真正得以欢聚一堂,纵谈古今”,但天南地北,他们见面机会并不很多,联系还是以通信为主。此时通信,互相间已不再是“沫若先生”、“希白吾兄”这样亲切的称呼,而是容庚称郭为“沫若院长左右”,郭则称容为“希白同志”。

1954年6月,容庚致函郭沫若,建议增订《金文编》和《商周彝器通考》二书。此时学者出书相当不易,因为要经过层层审批,但郭沫若念及旧情,对容庚网开一面。1959年5月,第三版《金文编》由科学出版社出版。对此容庚在《怀念郭沫若同志》一文中称:“我增订《金文编》时,更得到他的直接支持和帮助,提出了很可宝贵的意见。书稿完成后,又蒙他亲自写信给考古研究所和科学出版社,介绍出版。”

容庚希望《金文编》三版中能刊载罗振玉、王国维二序,但陈梦家认为罗序不该留。容庚特地致函郭沫若请其定夺,果然,郭氏不同意载罗王二序,认为罗序“已成定谳”,“王序简略,无关宏旨”,因此“均可不必列入”。

《商周彝器通考》重订再版更为曲折。容庚为增订此书不遗馀力,曾两次北上全国各地,为改编《商周彝器通考》收集资料,耗时近一年,但此书终未能重订再版。

第一次是1959年6月,《金文编》第三版刚刚出版,容庚乘兴带着助手和4位在读副博士研究生北上考古。他们到达北京后,郭沫若在自己家中拨冗接见。容庚在《怀念郭沫若同志》一文中说:“1959年我带着助手、研究生到北京参观学习,郭沫若同志得悉后,立即拨冗接见,除和我讨论有关问题外,还亲切地询问我的助手及研究生的学习情况,解答他们提出的问题。”曾宪通回忆:“当我们向郭老请教关于重订《商周彝器通考》的意见时,他非常谦逊地说,自己从抗战以后就不搞青铜器研究了,但他强调今天研究青铜器要充分利用考古的新材料和新成果,接着他介绍近年在安阳小屯新发现的一座殷墓,他边说边写,把整个墓葬的形制、骸骨以及随葬品的种类和位置都绘画出来,并分析其意义。其超人的记忆力令人惊叹!最后,他要求我们研究古铜器不要局限于器物本身,而要联系整个历史,不然就会陷于繁琐的考证。”

郭沫若抗战后就不再研究青铜器,但他描述安阳小屯墓葬情形,如数家珍,这回要轮到偏处南方的容庚感叹了,此次会见自然令人想起1946年容郭第一次在重庆晤面。这与当年容庚向远在东洋的郭沫若提供金文甲骨文资料的情景完全倒置。

1962年4月,容庚携助手张维持、曾宪通和马国权一行4人再次北上“科考”。他们在北京逗留长达一个多月,容庚再次见到郭沫若。这次他们相见的情形更有趣。

据张维持回忆,一天中午,容庚穿着白布唐装,足踏自行车,径自到司马胡同郭沫若寓所,在院中大喊“郭老”。郭沫若夫人于立群出来,责骂他大叫大喊,扰人午睡,又怪他不经传达擅自进来。于立群见他这般穿着打扮,又骑着自行车,误以为是杂役。郭沫若闻声下来,一见容庚,便解释道歉,大家哈哈大笑。容庚回到寓所把此事告诉助手,毫不介意,大家引为趣谈。时移世易,20多年前,容庚时常穿唐装骑自行车到处串门,走访同仁及学界友人,此时他仿佛又回到当年的北平。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司