- +1

往事|忆父亲陈从周:丹青只把结缘看(下)

陈从周先生(1918-2000)是知名园林研究大家、古建筑学家,同济大学教授、博士生导师,擅长文、史、兼工诗词、绘画。著有《说园》等。陈从周曾言,“我没有进过美术学校,我就是利用酷热与严寒的日子度我自得其乐的寻美生活。”

对于观展,陈从周先生曾告诫学生要“观博物馆藏品,可增抗疫力,看时人之作,易受流行病”。

本文为陈从周先生次女所撰,追忆陈从周先生从小酷爱书画,追寻多位书画家学习的画艺往事。《澎湃新闻·艺术评论》分上、下两篇予以刊发。

精挥简笔佳作展

为能在沪举办个人画展,父亲作画更勤勉了,每日晨起必以充沛精力运腕使毫,一幅精美的画他常要久思长韵,方发于毫端,一对儿女年幼,管不住地要在画桌旁嘻闹、玩墨,使父亲无法下笔,只能急唤救兵:“师母,把他们抱出去。”母亲闻声放下厨房活,将四岁的姐姐胜吾和周岁的哥哥陈丰抱离书斋,带去约园玩耍,让父亲潜心绘画,“好了!好了!孩子小啊!”

张大千早年曾摹石涛画,几可乱真,父亲言:“大千《长江万里图》《匡庐图》实画史也。”

1947年秋,父亲将所绘《黄山云烟图》交大千师指教,先生看了弟子从周当刮目相待的近作,欣喜无言,夺笔为其画题书:“此亦黄山境界,峰峦起伏,云烟变化幻。石涛所谓得其情者,从周有焉。丁亥十二月 爰题 陈从周 ”。大师数句,道出了弟子继承有力,笔下生辉。

父亲在大风堂画室得高师悉心指点,训诫,如滴滴雨水渗入小草根部,每侍奉于师前,他都屏息观其细处,张大千先生工笔细描周到,山水粗犷势大;用熟纸,兼毫作工笔;写意多用半生者;自制的蜀笺上,刊大风堂及敦煌壁画水印;至于石青,石绿则以赭石或浅硃打底,分层上色,所有这些皆来自于宋元画中;为避墨晕散发,新墨要藏六年后才用;为使仕女发色无光,蝴蝶色鲜而不艳,则用高丽槟榔烟;鸟类点睛用漆烟,可厚而有神……所有这些大千师作画之技,父亲看在眼里,学在笔下,那名目繁多的笔墨颜料纸笺,堆得“梓室”书桌无隙可入,全家吃饭的八仙桌才是他习字作画可用武之地。

1948年春,父亲从吴兴庞氏处见宋人李迪《伯劳修竹图》,惊喜不能释手,不顾囊中羞涩,掏尽挖空四袋,将画借入“随月楼”书斋,唤母亲也来分享,出生于海宁蒋氏大书香门第的母亲见过的好画多了(蒋家曾收藏过《夏山图》),喜丈夫得罕见珍品,说:“先生,你快把它画下来吧!”父亲说:“此宋元画本之上者,而伯劳作灰色,尤不多见。”他把临《伯劳修竹图》写在他的《随月楼读画记》中:“图为绢本,三尺幅,一伯劳栖枯枝上,下衬修竹,竹顶略积微雪,意境荒寒,勾勒至精。”连夜研墨临摹勾画,一笔又一笔,一丝不苟且,以极精细之笔绘出伯劳游丝袅空,婉约秀丽,其景凄冷之冬。母亲在旁侍之,后来挂在她嘴边一语是:“三子女没有一个及得上从周,不必寻师掷金于窗外。”真是三岁看到老,这大约是母亲不再聘师教我们字画原因之一吧。同年秋日,父亲又摹大千先生临宋李迪《伯劳修竹图》(与前幅略有异),交大千指点,实爱是幅心切,师以极高评之:“此宋人李迪本,吴兴庞虚斋丈所藏,予尝假临之,从周又从予所临之,比之唐橅晋贴而宋刻者耶,戏为识之,戊子秋日 张大千爰。”

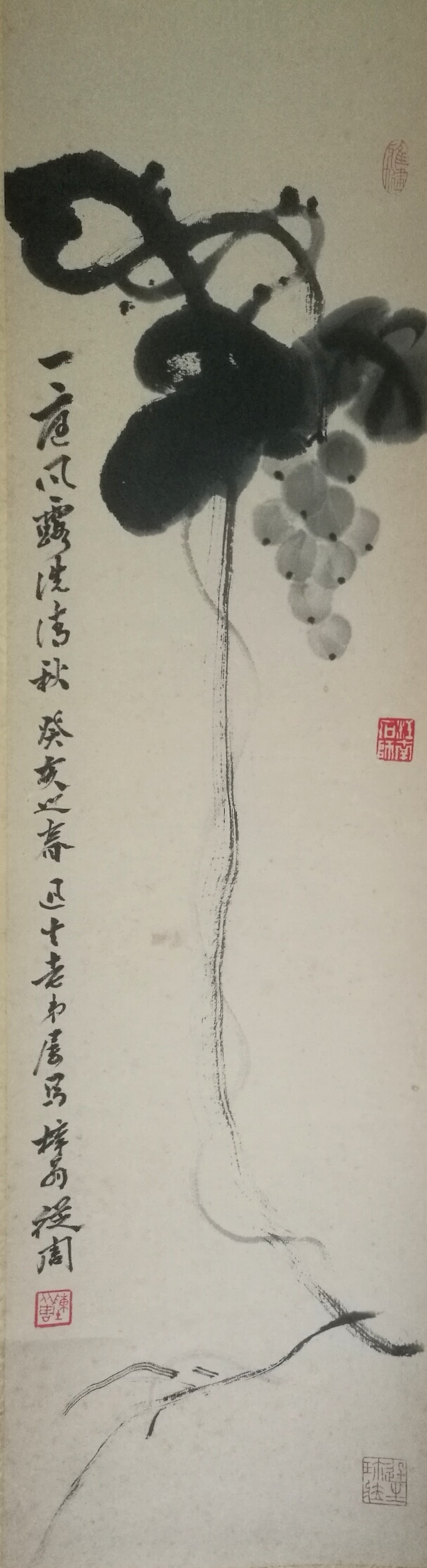

在无数幅随大千师三年的绘图中,父亲又选出了1948年11月一幅《山茶画眉图》请李秋君过目,她以细腻笔题:“丹霞皱月琱红玉,香雾凝春翦绛绡。 戊子十一月 陈从周画李秋君题 ”此精幅在1948年冬的上海陈从周个人画展中,由朝鲜族女画家,父亲弟子,上海画院画师玄采薇喜购,现此画珍藏于姐姐胜吾处,父亲记:“采薇学友清赏,已丑七月 从周并记于随月楼之南窗。”

父亲个人画展中的另一幅精作《秋林霜羽》是与画家谢稚柳合作而成,“竹里霜催野果红,秋禽无语对西风,嫣香不道春间路,还与疏林斓熳通,从周写秋实霜禽,稚柳补竹曰因题,时戊子初秋 ”,稚柳写竹为父亲之绘《秋林霜羽》补空托禽,画情兼友情。

1948年10月父亲作《小山词意图》自题:“罗裙香露玉衩风,靓妆眉沁绿,羞脸粉生红,小山《临江仙》词句 戊子十月 陈从周 ”

1948年冬能在永安公司举办个人画展,已不再是奢望了,张大千先生为父亲个人画展欣然题:“门人陈从周画展”,次年七月出版的《陈从周画集》,封面由著名书法家沈尹默书之,内册经圣约翰大学教授陈运彰作目录编排,画家谢稚柳作序“清逸有味”。

《陈从周画集》除以上五幅外,又补新作五幅:

1949年4月《墨荷图》:“叶上初阳干宿雨,水面清圆, 一一风荷举。片玉词意 已丑四月 陈从周 ”;1949年4月《苔枝缀玉图》:“苔枝缀玉 已丑四月 陈从周 ”;1949年《海棠文禽图》:“仿宋人笔,写奉元鼎博士正之。 已丑 陈从周 ”;1949年4月《柳禽图》:“一丝柳一寸柔情 。 宋人词意。 已丑四月写荒寒处略近新罗 陈从周 ”;1949年4月《竹石图》: “元人竹石小品 意境疏淡幽绝, 最足寄我避思也。 已丑四月得大内藏乾隆佳楮写之 陈从周 ”。

他的十幅画不仅有着大千师真传,宋,元人之味,更有“一丝柳一寸柔情”的感师,抒情的画外之音。数日内,被当时上海滩一些早闻陈从周名的画迷一购而空,所得1000元画酬父亲交母亲添作家用,“文革”间此款被认为是陈从周“黑收入”,全部交红卫兵小将处理。人说:“从周的画得大风堂真传,仕女花鸟兼工幽兰修竹齐名,尤为墨荷著称,要学宋,元,可跟从周。”

“大风”“梅景”情谊深

大千先生重情谊,1946年在大风堂画室,父亲有幸见到了名画家吴湖帆,行后辈之礼后,作为大千弟子,尚年轻学浅的他,侍奉老师在旁,静聆两位画界大师促膝畅谈,切磋画技。数日后,又在大风堂画室,师生欢聚,写诗作画,谢稚柳先生为父亲随意画了一张花鸟扇面,大千见之,即为此扇面书了吴湖帆临石涛《烂石堆云》山水卷的《西江月》诗中的两句:“海上微言适我,江南画手推君。”(可惜此扇面已无踪影了),前辈大师如此互相尊重,谦慎,没有门户之见的画外品德,影响了父亲一生的教学为人。1981年8月6日,观梅景书屋师生画展后,父亲以“高柳鸣禅”(宋人词)称誉吴湖帆先生的境界,又因尊师益友而感,为吴湖帆先生的这次遗作展出,他写文《师谊,友谊》颂芬述德大千,湖帆二师。

张大千是画荷巨手,凡经他笔下的荷花朵朵如水芙蓉,吴湖帆则尤善写莲,莲出娇艳不失淡雅,是文人之笔。吴湖帆先生家的客厅一直悬挂着的一幅画是张大千的金壁工笔荷花,这幅人间稀品是吴先生在大千先生画展时,不惜标的最高价买下的。两位大师间的推崇,互学给我父亲上了一堂铭记不忘的画外之课。叶圣陶老先生告诉我父亲,在清末民初数年间,他常往湖帆家,饱观其家所藏书画鼎。

观大千先生湖海一生,虽老客异乡,怀国之思,创作之勤,实可歌可泣,学生盼师有日扶仗而归,重返中国画界。五十年代初徐悲鸿给大风堂同门会上海会长的我父亲一信,写道:“大千先生至印度恐系无可如何,我们希望他来北京,与我们同样生活,若照他以往之豪华情况则不可能矣,如通函,希为致意,……”五十年代末,吴湖帆先生体弱多病,中国画界需有重要影响的大师,犹如幼弟依赖“兄长”,嗷嗷待哺之境。这一天在吴湖帆的“梅景”画室里,父亲巧遇徐悲鸿先生,谈及希望大千师回国,此时吴湖帆先生正为苏州弟子徐绍青,索上海俞子才画《石湖泛舟图》加题,吴师也请我父亲加跋:“石湖泛舟清宵永,蜀道连云别梦长;角枝当前谁主客,大风(大风堂张大千画室)梅景(梅景书房,吴湖帆画室)两堂堂。”以扬两位大师的画技与友谊,更有促先生重游故乡,劝先生有日归国之意。

在大千的画室中,一天晚上父亲还遇上了梅兰芳先生,畅谈之后他们同在大千师画室前留影,一张珍贵的照片,从此梅先生与京剧迷的我父亲间的交往开始了。

“博大精深”大千画

自三十年代抗战打响前,张大千先生与二哥善子先生,还有父亲的忘年之交——近代知名学者、对父亲的园林研究给予了甚多引导与嘉奖的叶恭绰先生分居于苏州网师园,期间大千先生精品之作不尽。四十年代末大千师客居海外,父亲时念师恩,每逢蟹肥之季,一家围坐着吃螃蟹,父亲就要给我们讲张大千先生拒前来送蟹,要画的巡捕故事:喜欢吃蟹的大千,不吃来路不明的螃蟹,对提着一串肥蟹的巡捕大声说,“我不给你画,我不要你的蟹,把蟹拿回去吧!”几日后大千师还对我父亲说起:“那几只蟹真肥啊!”1978年为筹建美国纽约大都会博物馆的中国庭院“明轩 ”,父亲建议将网师园中的大千书斋“殿春簃”移至大洋彼岸,是怀师之举,感恩之心啊!

在纽约,父亲满以为可遇见阔别三十年的老师了,然事与愿违,大千师已回了台湾,怅然若失的父亲回沪即写下了《蜀道连云别梦长》,亦有促师重返故园之意。在徐志摩子,积锴家,父亲看到了大千师的近照,虽居海外,心系故土,总是一身传统的中国长衫,持仗,个人画展遍欧美,日本,为中国在海外争得艺术之光。他的近作画中题跋仍离不了歌咏祖国的大好河山,名贵花木,黄山,青城山等,志摩媳张粹文(跟父亲学过画),倒是经常与大千师见面,那天他们谈的主题就是老师。父亲认为:大千作画“实境界大,笔力大,气势大,咫尺可见千里,斗方而见乾坤。”大千师爱人爱物,情发驱笔,这又何尝不是父亲作画为人之学呢?大千师学养之深得于儒家,释家,道家。父亲对于佛教建筑,佛教思想的深入研究有目共睹,中国多少处寺庵留有他的墨痕足迹,松江的清真寺是父亲力保修成,岱岛的慈云庵几被拆去造宾馆,也因父亲勉遭劫:“盖此庵之保下来,余之功也”。他的那篇《僧寺无尘意自清》(漫谈佛寺建筑文化的作用)是我最爱读的散文之一,佛教思想教你消除尘念,做一个心灵净化的人,他与老僧对坐长谈,与赵朴初翁,明旸法师,真禅法师结为挚交,自幼景仰弘一法师,1977年4月在开元寺,父亲吟一联:“弘一有灵应识我,开元洵美要题诗。”母亲去世,父亲无日不在思念中,他告我,有一阵“真想做和尚,青灯佛火,超度妈妈。”暮年病中的他,双手难离佛珠,晨起阳台念经,抛烦弃恼脱俗,“人道之心,慈悲之心,又进入了宗教的彻悟与超度之心。”

1983年4月2日,父亲闻大千师逝世恶耗,思师沉痛。 6月10日刚从山东益都考察古建筑归家的父亲,初卸行装,尚未歇息,13日又接北京函,应全国美协及中国画研究院之邀,兼以叶浅予眷念旧谊,坚嘱北上颐和园藻鉴堂参加“张大千画展”及张氏学术讨论画。母亲说:“上了年纪了,终岁浪迹在外,又何苦呢?”这四十多年来不知重复了多少遍的规劝,此时父亲体会到患难见真情了,“蔗境老来回味永,梅花冷处得遍香”,是他那刻对她的写照。在藻鉴堂,父亲忆往事万千,深感扬师学术,颂师高德,乃学生之责也,他拈博,大,精,深四字成一文,概括出大千师根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔的绘画一生。

丹青只把结缘看

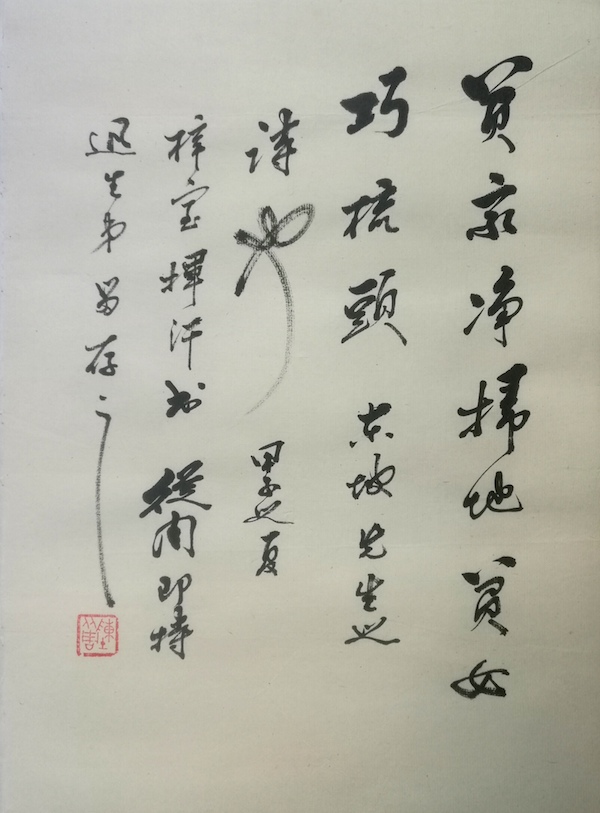

父亲视弟子石迅生诚笃耿直好学,十六年来常侍奉于案前,予他“传道,授业,解惑”之句是龚自珍名言:“多识前言蓄其德,莫抛心力贸才名。”“画之三忌与三难”是:“画忌‘俗浊熟’,难于‘清新静’,而大巧若拙,‘重拙大’之境界,余一生梦寐求之,将至死而不可得,有之,略具清气而已。

父亲又云:“作画一笔当一笔用,多一笔则繁,少一笔则寡,一笔一点,画能发挥其作用,斯须通过千锤百炼,无数次之实践,方能领悟,证以其他艺术,其理亦然也。”父亲告诫学生要“观博物馆藏品,可增抗疫力,看时人之作,易受流行病”。

1957年和1964年夏,父亲两次勘察嵩山古建筑,宿县招待所时,见窗前枝压南墙,疏叶简劲,是江南人见不到的北宋人院本,再仰视诸皱峰,凝翠草林复于红土上,父亲恍然大悟,原来宋人的青绿山水画法源自于中南嵩山,故作画不能只从笔墨中追求趣味,如四王吴恽那样,宋人画源于真山真水,随大千师转宋元人之笔后,今又在嵩山身临其境,除古建筑有所得外,他对宋人画法中的底色用朱砂,上施石绿,石青,非仅以朱色填绢有所新领了,更解大千师当年用色之独特了。

父亲不画山水幅有十余年了,七十年代中,因清戴醇士“宋人重笔,元人重墨”受启,他在为朋友严古津画《珍陶室图》时,对云林画看上去简单平淡,却每一笔深思熟虑,实源于董源,是“化繁为简,一以当十”;元人用墨笔法,耐人寻味,布树点石,以少胜多,没有多余之笔;从元人画中,父亲还看出了“明人假山能有大步之进展,当与云林画息息相关也。”晚年他更常常在不知不觉中写出极妙山水幅:“午方书成来,恳为原补景,殊出意料,颇有大千师遗意。郑君来,写一山水卷极好,不知他识货否?”

父亲此生绘画大幅小尺难计其数,遍及海内外,把真情与美笔垂于人间。他的画得前辈喜欢,1983年父亲为叶圣陶老先生写《祝老人寿画》——“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持,明年更有新生者,十丈龙孙绕凤池。”叶圣陶老先生以诗答:“明眼最爱从周画,笔底烟波浔湖石”;叶老谢贶《朱梅》幅:“远观之,近味之,尺幅而意象万千,画道益神,惠我益厚。”“致朴初一幅,观玩竟夕,今当送去,念兄有如此神,大是人生一乐,我羡而至于欲妒矣”。

赵朴初翁酬贶《竹墨》作一诗:“从周胸中富成竹,高翠细筱并脱俗,墨笔乘兴一气挥,着纸便是瞧园绿。 庚申之秋”。

俞平伯先生是曲园老人(俞樾)曾孙,念故园,嘱我父亲画曲园《芙蓉折枝》,老人以红学家之笔赋诗为报:“丹青为写故园花,风露愁心恰似他;闻道曲园眢井矣,一枝留梦到天崖”。

1989年1月大凤堂同门会画展公评父亲画“第一有仙气”。

父亲垂年仍不废笔墨,多以绘江南园林小景,那幽兰、青竹、寒梅、寿松、瘦菊、葫芦、翠蕉、秀石等,风格独具,文溢于画,道渗其中,是承前辈大师之长,又辟蹊径之笔,我爱他画如命,耆他字更痴,皆庭训贤教矣。

他的字画为同济大学送国际友人必备厚礼,德国总理,总统均得父亲精作,为西德园林题“清心榭”一联,为鲁尔大学留笔墨“潜园”,父亲自觉:“清逸多妙趣,心怡自生情”;为华盛顿国家公园题:“还我自然”,是对毁真山,堵水源,架缆车,灭山林之趣而忧;那挂于工会俱乐部的巨幅《松筠》,老辣苍劲,万古长青;1989年他“为同济规筑院画竹一大幅,青上云霄”。

他的画不收分文,境界大,落款是:“板桥画竹一尺三千,梓翁画竹抒怀而已。”“平生不卖书同画,我与人间何所求。”“活到百岁,总可解俗。”“多即是少,少即是多,竹叶千万,画此寥寥,俗人之见,以为可笑,老夫兴至,实写无聊。”“小院细雨后,新绿满阶前,余论画宜雅,宁俗人不解,不欲燕支(胭脂)画牡丹也。”

他题竹,自喻自嘲:“清贫无所给,有竹是吾家。”“清风劲节无人夸,不及富家一朵花。”“天天画竹,忙忙碌碌,两袖清风,自得其乐。”“年年一竹,老夫满足。”“菊淡竹劲,画如其人。”

他书兰数笔,题见其人:“山中无人识,出谷便芬芳,花如是,人也如是,世态更如是。”“画兰草草,越画越少,但怪时人,不解其妙。”“幽兰无人赏,昆曲少人听,清风不入袖,顽石怕点头。”

他写葫芦作词更妙:“利令智昏,色令智昏,官令智昏,名令智昏,难得糊涂,却莫智昏。” “一圈一圈圈不了,人人都道圈儿好,如今却被圈儿圈到老。”“聪明不易,糊涂更难,老夫苦在既不聪明,又不糊涂,画此葫芦奈何!奈何!”

谁为他去邮局投一函,去苏步青,顾廷龙,苏局仙诸老处传个讯,递条纸皆能得父亲挥毫而就谢幅,其题:“一钱不值,免费奉送,不敲竹杠,偷工减料。”对着满纸索画写:“一生欠得丹青债,累我倦眠破砚前”。

他的学生从偏远县城来看老师,带了一罐酱乳,父亲感激涕淋,即铺纸磨墨运笔,一幅《朱花映翠》谢学生远程之辛;为同济城规农村穷学生吴伟进画展题:“蓓蕾初绽”助其解囊度学业;1986年秋,父亲参加日本建筑学会百周纪念会,见留学生手头拮据,“为蔡君写画四幅,给他作应酬用,留学生经济有限也。”研究生为他生日祝寿,他用墨半斗,一幅幅,一张张:“安排山石,小栽修竹”。园林一角,具明人清雅,师生情也。

他教弟子画:“须知画从学问来,涂脂抹粉亦枉然。”“尺幅今朝论美金,丹青写意见痴心,一语先生须记取,画家能富教书贫。”“糊里糊涂画,瞎来瞎去书,艺坛今已矣,吾意独如何,继承嫌不足。”衷言也。

才经姐姐修剪的“梓园”竹林又倚窗了,挡不住的几缕旭光,躯不走的阵阵阴冷,人去是空楼,布帘不透愁,园角的黄花瘦朵,令我想起了自己。1992年秋父亲为我写手卷《壬申大病起写叠石图,留园林史篇章》,虽笔力气势大减,仍不失宋元之笔,无力复请名家题跋,乃舐犊深情,知女莫若父,展卷清泪盈,濡笔书丹青,愧我不能也。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司