- +1

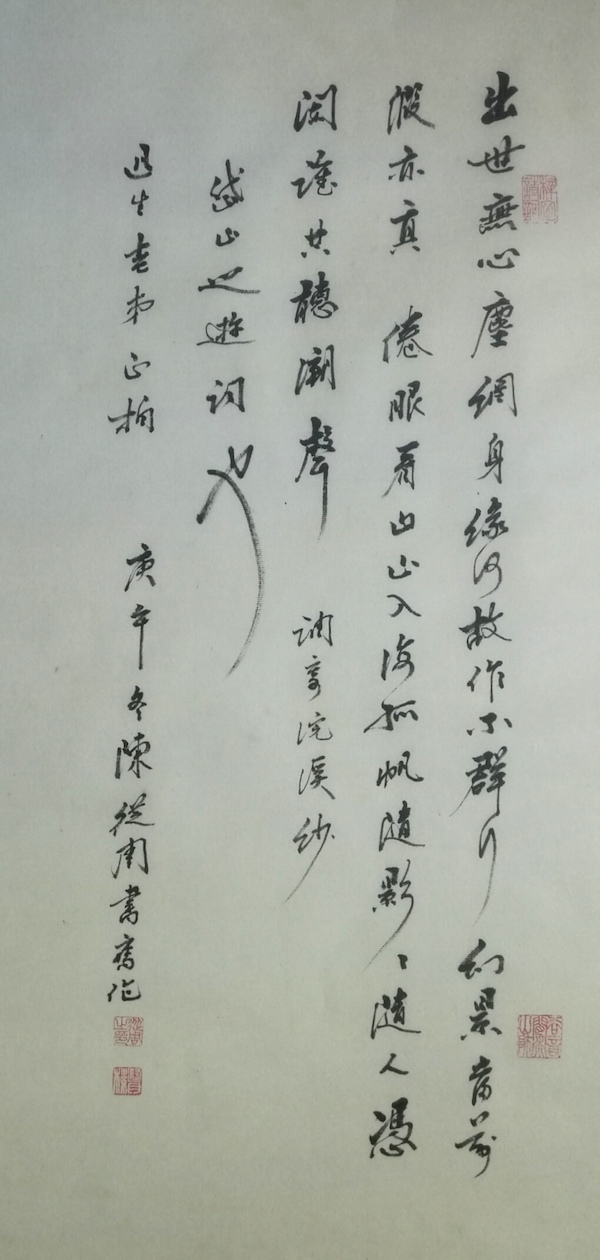

往事|忆父亲陈从周:丹青只把结缘看(上)

陈从周先生(1918-2000)是知名园林研究大家、古建筑学家,同济大学教授、博士生导师,擅长文、史、兼工诗词、绘画。著有《说园》等。陈从周曾言,“我没有进过美术学校,我就是利用酷热与严寒的日子度我自得其乐的寻美生活。”

本文为陈从周先生次女所撰,追忆陈从周先生从小酷爱书画,追寻多位书画家学习的画艺往事。《澎湃新闻·艺术评论》将分上、下两篇予以刊发。

半生涂墨启蒙师

1923年的一个黄昏,杭州城北青莎镇散花滩的街头巷尾寂静得有点冷清,茶馆虽在迎客,店铺还在开张,却偶见几个过路人行走匆匆;树叶正在飘落,西风一阵紧似一阵,是秋天了。一位年过半百身着旧灰袍、腕夹画册纸笔的背影正径直向一栋清末绍兴式的二层小楼步去,老先生是杭州小有名气、往返于沪杭作画、左腕画功力亦深的袁次安。我的祖辈世代务农,祖父陈清荣虽经营纸业有方,但因前辈无一读书人而憾,他不惜重金,四处寻画师,他要亲睹四子陈献文,陈鼎文,陈彤文,还有年幼的陈郁文(我父亲)除完成学业外,还要学会书画,造就陈家第一代“读书人”。

东向的书房“回照”,遮不住的透窗初阳,使悬有“清可轩”额更醒人眼目,几位兄长都已安立在书桌前了,此时祖母曹守贞将年仅五岁的幼子陈郁文也带进了书房,首次见到跳跃在画面上栩栩如生的飞鸟鸣雀、兰竹花卉,陈郁文稚嫩的脸颊上那瞪大的双眼,看呆了,看傻了,这与家中小园的花鸟,树影有何异?原来户外的兰圃,山水也可移入纸上,他想:“我也要画。”以后兄长们学画,他常在旁观看。“丈曾客余家授我诸兄绘画,时余则尚垂髫也。”一年后祖父陈清荣病逝,大伯陈献文不善经营,家境日见破落,袁师不再登门教画了,虽祖母已略察幼儿神魂颠倒于画画中,可家中哪有余钱请画师呀!兄长绘画要用去很多纸墨,开销是不小的。有一日,陈郁文看着淅沥雨后屋前的青石板渐干,水迹渐消,仿佛一张巨大的宣纸平铺,他记起古人不也有借着石板练画的故事吗?他找我祖母曹氏说:“妈妈,我可以在石板上画圈圈,我只要一枝笔,一缸水。”曹氏眶盈热泪找来了一只旧鱼缸,以后十多年,无论搬家到哪儿,那十多尺的清石板都是陈郁文笔下的纸,那口盛着水的缸便是墨汁了。

今年九十高龄的堂姐陈茂漪常说起青年时的小叔在石板上练字画的日子,他的笔力,腕力,气势多少是从那时开始的,文革后期,父亲被安排去扫地拖梯,他用扫帚拖把作笔,地面为纸练丈幅大字,因用力大,地板擦得格外的净亮,工宣队表扬,他则忆起了儿时的青石板,磨杵成针。

放学路上,一个身背书包的小学童,拐道向邻处的一家裱画店“装池”步去,他壮着胆,推开了这家北向单间街面店铺,见正中放着一张裱画桌,上方置裱画师白天作画、夜间睡觉的八仙桌,两把椅;壁上那满贴着的裱画,有山水鸟卉,有仕女人物,各具其美,将他带入了绘画世界,“我要画!”这不再是孩童的耍娇好玩,是又一次真求学画之渴望啊!

从此,“回照”书房总有一个弱小的身影踮着脚,贴着桌,用那支毛笔在纸上挥来舞去,四周的墙上溅满了墨迹,不知何时,他也会煞有介事地往后轻甩,随即放入小嘴轻舔片刻,接而落笔于纸上,那歪歪扭扭的线条,那不成圆的圈圈,一条条,一圈圈,父亲晚年也是这样教他的研究生刘天华、李振宇等绘画课后画几千个圈,划几千条线的。不再有同龄的孩子唤他去玩纸牌,拍皮球,捉迷藏了,他们为失去玩侣而扫兴,更不解成天对着青石板挥来舞去之乐趣了。

裱画店里往来无白丁,常座中客满,墙上的画经常在换,陈郁文开始知道了一些画家的名字,听着长者的评长说短,品画论字,闲谈风月,他了解了画也有不同的流派,山水画有清绿,浅绛,金壁,水墨等,有时还能看到不少的古旧画,这使他大开眼界,回到家中便在灯下画起来,把黄昏看到的、脑中尚未抹去的画面粗粗地勾勒了下来,次日去裱画店与贴着的画再作对照修改,这该是他最初的临摹了吧。小小的裱画店,后来被他称为是半生涂墨的“启蒙老师 ”,半个多世纪留恋往返的地方。

寻师访师旧日情

十二岁时陈郁文进入了杭州梅登高桥“两浙盐务中学”,与画家叶浅予、申石伽一样,他的画是校中的佼佼者,很快成了绘画老师、永康胡也纳的得意门生,并得到了胡师的精心指点。

胡也纳教素描,水彩,尤长国画,晚年的父亲对胡老师带着学生们在学校附近的一块白荡地写生的往事尚记忆犹新:广阔的水面上倒映着的南宋名迹,三层水星阁的白墙黑瓦,随着微风吹皱的漪涟水面,虚虚实实,既是一幅最美的写生水彩画,又是了解历史,爱民族文化遗产的活教材。父亲感激胡也纳老师在绘画课上教的基本原理,他更感恩的是老师将自己引进画室,毫无保留地把技能传授给他,好学的陈郁文为学一手国画,常常两三个小时站在胡也纳画桌旁,为他磨墨拉纸,出神入迷地看老师如何下笔,题字,挥洒兰竹的每一细小动作,他常会破口而出一些看似肤浅的问题:“为什么这张画款落于右上角,补章于右下角?”“这叫‘补白’。”老师对学生的疑问答而不倦,教而不诲,父亲从“补白”学到了如何处理好画面的空白处,用到后来的园林中,便是疏处要补密,密处须补旷,造园之理与一切艺术,无不息息相通。老师笔下的大公鸡画出了“雄鸡一声天下白”的诗意,是向村人报晨,更为学生难忘。父亲日后喜画“小鸟”“鸡茸”“伯劳”,逼真依人,得心应手,无往而非适,不能不说得益于胡也纳的启迪。

1981年5月父亲永康访师,饮其流者怀其源,在老师女儿代代的陪同下,寻到了丛葬中的胡师墓地,因无标识,父亲向叶浅予、申石伽、童友虞建议为老师建了墓碑,他的《永康访师记》是对盐务中学时代画师胡也纳耄年之怀。

1935年秋,陈郁文入石牌楼惠兰中学(杭州二中),绘画老师张子屏擅绘花鸟,精牡丹、松鹰,对陈郁文的点拨和赐教使学生铭记不忘,父亲开始将自己所作画向刊物投寄了,他的“月下竹影”幅就刊于《浙江青年(杭州)》1936第3卷第2期,身为惠兰中学的“国画研究社”社长的他,将老师和学生们的优秀绘画作品集为一组,以《国画研究社成绩》为题刊,编于1937年第8期《惠兰》校刊中,他的“墨荷”“苍松”“静物写生”及素描各一幅均入刊中,尽管是处女之作,少年之笔,却已有成年之绘而初露锋芒了。 1983年父亲偶得张子屏遗作《牡丹玉兰图》, 落其实者思其树,他提笔作跋,将画捐赠给浙江浦江县文管会珍藏。 1984年由父亲建议,经张师子嘱,与裘昌淞、朱畅中、董希文联名为师及师母敬立墓碑,由父亲书之,浑厚苍润,题:“如慧之洁,似兰之芳”,以颂母校,他嘱来自浦江的城规学生吴伟进替他多去上上张子屏师的墓。

“我青年时倾交的杭州王竹人与武劼斋两位前辈著名画家,可惜如今几乎很少人知道了。”父亲在大学时拜交的前辈杭州著名画家有王竹人与武劼斋,那时他正在之江大学沪校读文史,暑期间,除排日临池外,还隔日去拜访沪上诸老,观画展,传阅借读文献;返杭则必前去画室亲奉手于王竹人老人,聆听教诲,老人诚朴,他们同为西泠印社社友。王竹人是清末杭州颇具大名的绘容大师王馥生之子,道光咸丰时王馥生是画士女肖像之巨手,画宗费晓楼(丹旭)弟子之一,得其师传技也最高,我母亲硖石蒋氏祖宗肖像几乎全由费晓楼绘之,惟妙惟俏。王竹人的画极似王馥生,我父亲拜师于王竹人古稀银须之年,老人见青年陈从周谦虚好学,画技不凡,每次都与他谈画论艺,传其经验之学,曰:“作画必墨底用足,不必仗色彩之力,无墨底之踏实,色彩用之徒然也。”老人将观察吴昌硕深知色层加之法传授给学生,吴氏画看似简单,用色单纯,这只是表面迹象,实际上用色反复点染,故日久色泽犹鲜明。观父亲一生所绘兰竹石松,梅蕉荷,水仙无不墨底下功夫,即使施色也极淡,多以石绿,石青,朱砂调配之,父亲说:“以墨绘成的画虽淡雅,却几世悬挂,形色不变。”其理受教于王竹人,得传于陈从周,二十多年来挂于我家厅中的小幅竹,兰,菊,松,及葫芦,淡淡数笔,其色其形依然故我,一如昨日父亲绘之。

另一位使父亲一生受用无穷的是湖上画师武劼斋(曾保),居横河桥小河下的王文治故宅,父亲认为:“吴昌硕以鼓书入画,齐白石以秦权作画,武先生则以隶书为之,可称鼎足,但武氏名未能相并,惜哉!”武劼斋善于画扬州八怪之风,惯用粗笔,以隶意写画,有金石之气,给人的感觉是老而弥坚,父亲拜谒武师时,师已七十余岁高龄了。父亲晚年作画之态颇似老师,虽体渐衰,仍坚持天天早起,一杯茶,一枝烟伴他书画题字数张,我总见他在绘大幅时,先将素笺悬于右边的书架上,静坐养神于沙法上,开始构思并嘱我磨墨,墨酣他起身用端砚匀磨,将笔放入嘴略舔,再点叶着花,稍息,至画之收尾,一气呵成,又复挂于书架,已生意盎然了,再题款,盖章必平垫匀压,一丝不苟。因舔笔有点发黑的嘴也顾不上漱口,便呼上一口烟,坐沙发再养神,脸浮微笑:“此乃我师武劼斋作画之态。” 父亲常回思年二十许时侍武师几席,观师从容审慎,周到创作画的一幕幕,1980年春写《湖上流风说画师》忆二师,想来习扬州八怪画也多少得武师之教。

潘天寿笔下的山水花鸟,用焦墨有其独到之处,潘氏持论《知墨留白》使自学绘画的父亲除了学到如何写山水花鸟外,更深知画中黑与白的辨证关系,取“潘天寿作画善用黑白”之诀。

父亲在之江大学求学时,聆教于著名学者,曾任教育部长,中科院学部委员马彝初(叙伦)授《说文解字》及《论语》《孟子》二课,受益非浅,马师的书法极负盛名,父亲以为:先哲杭人中,论学问自龚自珍后数百年当推马师,龚自珍文章卓绝,以书法一端而论,相距甚远,马师书法秀挺遒劲,书卷气溢于纸上,既得于学问之功,又深得晋唐人书法功力,后来的数年里,父亲拜谒于上海拉都路(原襄阳南路)马师寓中,随师学到了书法的精深内函。父亲晚年无论书大字,还是蝇头小楷,必长锋悬腕书之,也得教于与马师的交往感染。 1951年陈直老先生转给父亲马师一旧作诗立幅:“闲他桃李东风里,怪我情怀酒味中,依旧柳丝垂千丈,含愁带恨拂游骢。”马先生高度评价母亲蒋家先人重刻《群玉堂贴》。父亲将马师论书绝句二十首及作书五养汇为短文《马叙伦先生论书法》,对研究书法有极高的价值。

拜师于大风堂下

父亲的国画,书法在以后的数年中日趋成熟,渐入高境,能在上海举办一次个人画展一直是他梦寐以求的,可这对没有进过一天美术学校的业余画者来说,有点白日痴梦了,他诚望得到中国画界高师张大千的指教。张大千先生是四川内江人,兄姐皆为绘画高手,少时在日本学过染织,幼时跟姐姐学画,后自学临摹清末“四大僧”叠石高手石涛画,及扬州八大怪,又跟比他年长十七岁的二兄善子先生学书法,后临李梅庵,曾农髯(熙)字,父亲称善子先生为二老师。张大千写工笔删繁去简,取于非暗写生粉本,以其独厚之腕力作勾花鸟,写印度舞蹈运用叶浅予的速写,加以唐人藻饰壁画意出之,父亲云:“张大千师画取人之长且超之”。

大学时代的父亲,后作为西泠印社老社员的他,兴趣爱好甚广,可谓大杂家,杭州西泠印社也是他光顾的场所,他虽不善刻印,却喜观赏,摩挲,收藏别致方印,他作画用的方印多达上百枚,他常用的有“梓翁”“我与阿Q同乡”“有竹人家”“江南石师”“免费供应”“敞开供应”“布衣陈从周”“画奴”“我生戊马”“梓翁九怪”“推陈出新”等,刻出了冲淡超脱、清贫布衣的他。他奉交过很多西泠印社的老印人,其中有金石大家方介堪、陈巨来、叶品三等,叶品三先生七十多岁时为二十出头的我父亲刻过一方印“从周二十五岁前作”,此印父亲爱不释手,一直保存到上世纪八十年代末,后交王京盙转赠西泠印社保存,是父亲对叶品三先生之怀。

方介堪是张大千最推重的篆刻家,大风堂画室几乎所有印章皆请方介堪、陈巨来刻。1946年方介堪将陈从周引荐于女画家李秋君的寓所卡德路(今石门二路),此亦大风堂画室,张大千与女弟子李秋君亲如兄妹,那日46岁的张大千正由四川风尘仆仆赶来沪办其个人画展,少憩于那儿,听说有个杭州才华青年慕己名而来,爱才、惜才的大千先生不顾疲惫之躯,繁忙之身,说要在大风堂画室见陈从周。少年时的父亲即为大千画之神韵所摄,力能扛鼎而诧,他曾想方设法寻师之画,睹其神笔为快,今能拜谒于师前,实为画之缘矣。见中等身材,穿青灰长衫,乌须飘然,炯炯目光中透露着学养功深的大师,奇人般地走来,父亲急行拜师礼,随即将自己得意之作,以石溪手法所写小幅“山水”奉交大师过目,这已不是一般的“摹画”“画画”了,大千已于我父亲的画中见到了“通过画写出的感情与意境之真”,他笑容可掬地端详着这位瘦俏,苍白青年,看到了他不同寻常的才气和功底,男子当自强的勇气,当即收下他为大风堂入室弟子,那年父亲28岁。

父亲初学画私淑明,清人之笔,随大千先生学画后,他除保持以往画法外,凡人物,山水,花鸟多转以宋元人画为本;从夏承焘师词章多年,他能诗会赋,观名画,他尤爱古人飘逸之题词。金石僧六舟题词绕禅机:“一圈二圈圈不了,人人多道圈儿好,如今逃不出圈儿,恐被圈儿圈到老。”石涛题兰竹有其人:“我也无如之何,后世自有知音。”可谓知音的父亲朗吟诵来,渐渗笔下, 30岁的他赋词就得画界赞语不绝,自云:“余词可与时贤角一日之名,其自信如此。” 晚年的他对泉石山水之钟情,对人间善恶,可喜可哀或怒骂讥讽,无不抒发于画中或文中。

父亲见过的好画难计其数,然随大千师三年期间,有幸看到更多不仅在大风堂画室,还有别处的古人精绘细作:石涛,唐寅,清初四大王,四大僧,《夏山图》,云林画等中国画界开创人的真迹善本,使他大开眼界,平生绝无。

石涛画山水,粗笔多于细笔,泼墨粗痕,世间公认。父亲对石涛画研究甚深,在大风堂临摹过大涤子(石涛)晚年《胜水残山图》巨幅,画面上一老翁危坐亭下,前奇峰耸立,旁双松横空,虽浅绛色略退,墨笔更鲜,他1986年为叶圣陶老先生绘的《甪直闲吟图》颇有其味,叶老回函:“欢喜赞欢,如见草桥读书图叶。”

谢稚柳藏有很多老莲和石涛画,1949年3月,父亲在那儿见到石涛精作《溪亭逸士图》,此幅父亲也曾从“县寒斋”借回多日临摹,大快抒怀,他尤觉玩味的是其诗:“共是一般丘壑,如诗五字成章,树木高低远近,烟云断续微茫,若是险绝之手,难应点墨生光。”

父亲还见原大风堂物,石涛三尺幅绢本,水墨《山城暮霭图》,后遗失于丁丑之乱,整幅画满无隙地,高城蜿蜒,雉蝶差错,隐约在望,松涛澎湃,远山出没于烟波渺霭间,观之如置身其中。父亲六十年代客扬州编写《扬州园林》时终于发现了石涛叠石孤本“片石山房”,他说:“其能纵横三百年,开一代之宗者,诚非虚言也。”石涛泉下有灵,当含笑觅知己。

父亲所见的石涛巨幅兰竹,除湘潭袁氏“礼阏邮斋”的丈二幅外,又见故宫所藏,石涛与麓台(清初绘画四王之一)合作的巨幅。双石居中,石上生兰,碧玉琅玕,依石上升,是竹是墨,难辨难分;父亲静坐“梓园”,尘氛尽消的感觉不也是这样吗?那竹根尚有新笋数干,却是直上青云,石师用笔爽劲自然,画竹兼画笋,实属难得之幅;父亲写竹常题句“直上青云”,想来是于此轴获其灵感的。

父亲也曾于一旧友处得一幅麓台精画,因太贵,无银购之,只能借来一日细观,他为麓台见过董氏巨画,却腕下无一笔董源巨手而不解。

父亲虽临二石(石涛,石溪)画,亦持己见,他说:“今人山水崇尚二石,而薄四王以其少性灵也;然四王亦未可一概而论,其摹古自有精到独绝处。”此论与张宗祥先生颇相符,因四王爱烟客圆照,画存清逸,而石谷,麓台刻意临摹,未免有点呆板了。即便是父亲推崇的二石,也取其精华,剔其糟粕,无不体现在他以后的绘画造园中。

父亲看石涛《秋山瀑布图》,言其画“宽可走马,密不容针,而气韵生动,水墨淋漓。”这不是细描烘染者能作的,是石涛功力之深所至。面对今人肤浅浮夸学石涛,父亲说:“后人学石师,不从细密处入手,乃以狰狞面目相向,自诩为师大涤子,悖矣。”在石涛的作品中,父亲见到了粗笔画要细心胆大,细笔画又须气壮笔爽,所谓以刚济柔,以柔济刚之道;能做到“用笔如用刀,用刀如用笔,”“软毫写硬字,坚毫写软字”;八十年代末,他写《柳迎春》文,就是以柳枝寓人之“刚柔相济”美德的,也是对石涛画的观察所悟吧。

北苑画尚留人间的以《夏山图》卷及《风雨出蛰图》《潇湘图》为著,1949年在大风堂让父亲平生幸见的还有,大千师又收得的《江堤晚景》绢本,八尺双幅《青绿山水》,虽时跨八百年,仍神采弈弈,青绿赭石尚未见剥落,那细描人物水波,今犹存人世。父亲说:“故山水言南宗,当推北苑。”

令父亲叹为观止的真不少,大风堂收得的“天籁阁”旧藏元代赵仲穆《沙苑图》卷,所画的五十匹马,或卧或立,或遂而嘶,各尽其态,背景是枯草远山,一派寨上风光现于纸上,父亲讶异了,又是素味平生获观。

1948年冬,父亲在大风堂画室看到了大千师新觅得的《婴戏图》小幅,笔法酷似明末画家老莲,细劲有致,又是罕见图。我见他八十年代初画过的几幅有明人笔的小幅,细描有骨,今尚能在《陈从周画集》中看到。

大风堂原藏有新罗山人(清华岩)花卉图,画的是三只八哥正石上双栖,交颈如语,一小鸟憩枯枝,石旁疏篓,一株牡丹玉立。自题:“林薄媚修义,阴原扬幽芳,青烟凝净绿,新粉抛疏篮…….”父亲看新罗画如文征仲(明画家)曰:“看吴仲圭画,当于密处求疏,看倪云林画,当于疏处求密。”

唐六如(唐寅)《醉鱼图》原藏于大风堂,今父亲又见之:画面上淡月芦花,掩映于空江,秋水半篙,一渔翁醉卧篷底,万籁俱寂,唯闻风声;他觉得此境界正仿佛“只有一枝梧叶,不知多少秋声。”叶恭绰先生在画上书了一首《朱希真渔夫词》;吴湖帆师题《渔歌之二折》,如虎插翼。

同为大千师的门人糜耕云,其斋名“还草堂”收藏有香光(代画家董其昌)62岁所作《云海图》自题:“云海荡吾胸,笔随意所到,犹如剡雪船,何必见安道。庚午九月玄宰。”靡君还得沈石田(明吴门画派创始人)51岁所绘《城东舟寓图》均让父亲饱尝眼福,助他构思毫间。

父亲见到过大多的东北劫余物,后转来南方的故宫书画,真假错出,今归大风堂的北苑《潇湘图》绢本,董氏物,四董室之一,有香光题记,极精,母亲蒋氏衍芬草堂曾藏有四董之一的《夏山图》,后画贼劫于草堂“夏山楼”,幸现存上海博物馆。

大风堂又觅得故宫长春劫余物,宋人谷山《无尽图》绢,这是一幅绢色完整的细笔水墨山水画,千岩万壑,飞瀑鸣泉,跃然纸上,父亲考其笔墨,认为是北宋画。

1949年春,父亲将在大风堂三年来所阅的历代名画作了理论上的研究,有考证,有评论,有褒有贬,于约园写出了详细的读画笔记,即《随月楼读画记》十二篇,陆续发表在《新民晚报刊》上。他还为《守愚轩所藏古画集》序,为其鉴定整理,拔其萃尤,制版影印。父亲挥翰临池,兼顾粗笔细笔,云:“画专长工笔,未能阔笔写意者,其画弱而且板;画专写粗笔,不擅工笔者,其画犷而欠周密,卓然大家,必粗细皆下工夫。”他认为古人中沈石田,石涛二人可以当之;他与恽南田有着同样的鉴赏古画之见,即凡观名画要先论神气,以神气辩年代。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司