- +1

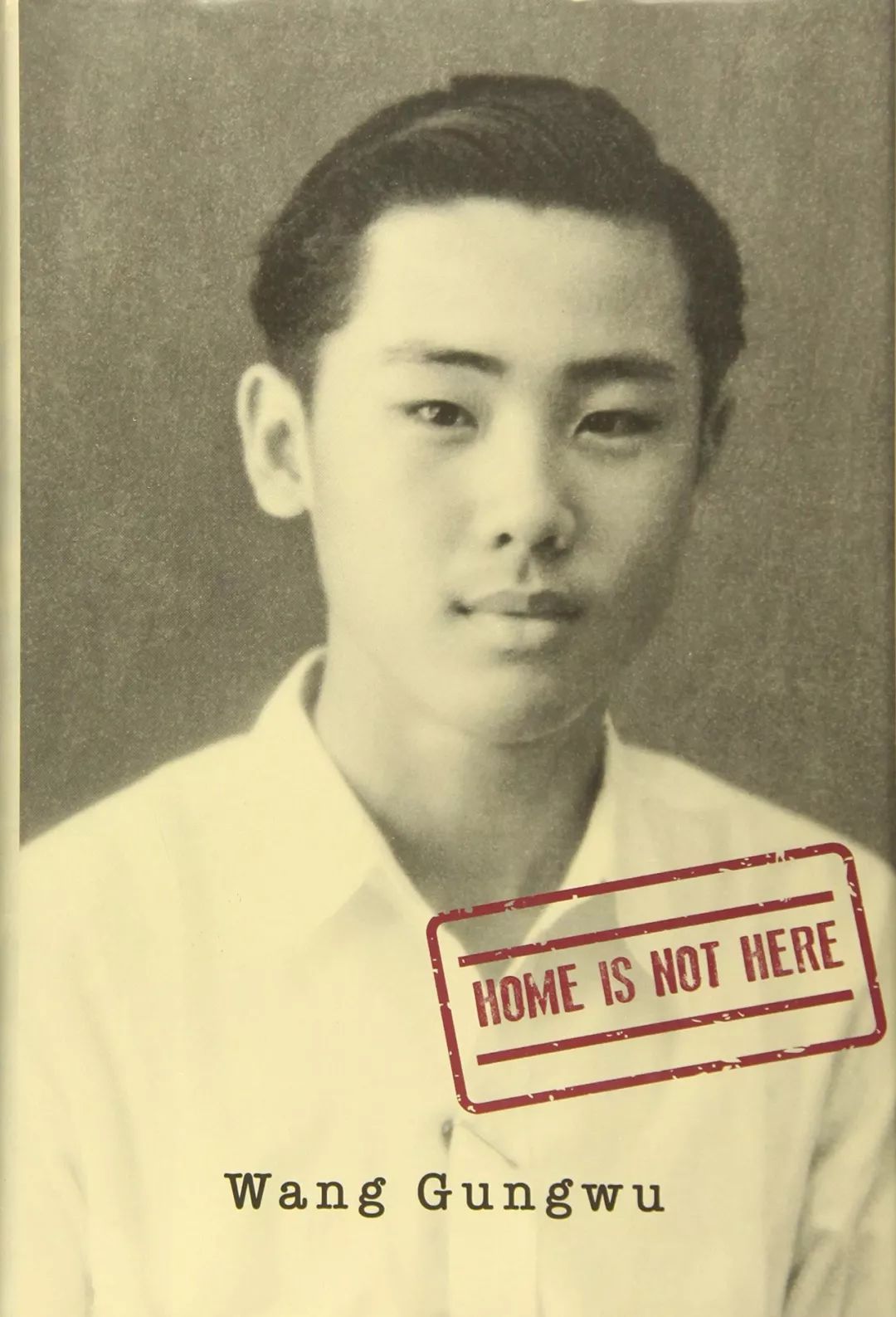

海外华人研究开拓者王赓武:身为华人,何处为家?

原创: 王菁 东方历史评论

撰文:王菁

《东方历史评论》微信公号:ohistory

王赓武,1986-1995年间担任香港大学校长,目前任新加坡国立大学特级教授。曾任教于多个国家,在东南亚史、南洋华人史等研究领域蜚声中外。

1930年,王赓武出生在荷兰殖民统治下的苏腊巴亚,如今印度尼西亚第二大城市,距离家乡江苏将近两千公里之遥。在接下来的十几年中,王家人数次试图回国未果,最终落脚在了英国治下的怡保,如今马来西亚霹雳州首府。

在耄耋之年,当王赓武撰写回忆录时,他写道:“等待回归中国,但最终回到马来西亚的早年经历,对我人生道路的影响超出乎我的意料。”但也是这一转折,令他走上了海外华人研究之路,并成为主要的奠基人、开拓者之一。

这一切,还需从王赓武父母的移民经历谈起。

王父通常对家谱闭口不谈,对年轻时的往事也绝口不提。关于父亲及其祖辈的故事,王庚武多是从母亲那里,经年累月,如同拼图般,用历史学家的细腻笔触,拼凑而来。

王父名宓文,字艺初,祖籍河北,1903年出生于江苏泰州。1911年,他父亲周年八岁,与祖父母在武昌见证了起义。后来,王家人在朋友帮衬下,逃出武昌,回到了泰州。不过,即便按照当今的标准,祖父王允成也算不上什么成功人士。他不善经商,在朋友介绍下进了银行,但事业也未见些许起色。

所幸,子未承父业。自小,王宓文在家族中最钦佩的就是叔祖王宗炎。当年,王宗炎是出了名的儒家学者,而叔祖的儿子王冶山则在武昌办学。王宓文追随叔祖父子的脚步,在武昌系统研习了儒家经典、颜体书法及古代诗歌。然而,12岁之后,王宓文开始涉足西学。他进了泰州一家新式学堂,专攻英语和数学,甚至在大学毕业后还曾回到家乡,于该校短暂任教。

王宓文真正走上教书育人的道路,还得追溯到他在国立中央大学的时光。该校创办于清末,几经易名,成为如今南京大学、东南大学和台湾国立中央大学的前身。当时,校长郭炳文深受美国教育哲学影响,曾师从杜威(John Dewey,1859-1952)和保罗·孟禄(Paul Monroe,1869–1947)。在郭的竭力推动下,杜威和孟禄在国立中央大学讲学数月,使该校一时声名大噪。郭还诚邀陶行知担任教育学院院长,进一步推动教育改革。

就是在那样的环境中,王赓武的父亲选择了英语文学和教育专业。毕业后,王宓文延承母校开放自由的教育理念,在东南亚华侨教育中身体力行。1929年,王宓文出任印尼爪哇岛苏腊巴亚市华侨高中校长,那是当地第一所华人高中。

当王宓文在东南亚的事业步入正轨时,他在泰州的父母也开始为他物色结婚人选。当时的王家并不富裕。事实上,一家之长王允成正值失业,家中开始需要依赖王宓文的海外工资接济。谁家的女儿愿意过门之后立即远赴东南亚,开始完全陌生的人生之旅呢?这时候,王家父母看中了附近东台镇上丁家姑娘——丁佩兰。

丁家祖籍镇江,文官世家,祖上在盐务局办事。19世纪中期,太平军逼近镇江,丁家这一支逃到了东台。虽然丁家族长希望后代子承父业,考取功名,但20世纪初结束的科举制度,迫使一些丁家子孙另谋生路。过去务盐的人脉和经验派上了一些用场,丁家的生意为他们在东台立足起了不少作用。但清朝垮台后,他们原来的人脉瞬间崩塌,擅长儒家经典的文笔并不能帮助改善生意,一些家族中的男子相继染上大烟,丁家开始分崩离析。

从小见证家族由盛转衰的丁佩兰,明白知识的重要,但也相当务实。1905年出生的她,上有一个哥哥,下有一个妹妹。丁佩兰出生时,丁家还未衰落,诗书礼仪、琴棋书画都是丁家女儿的必修课。她练得一手漂亮的小楷,喜读流行小说,甚至包括父母不允许接触的《红楼梦》。在丁佩兰看来,如果男孩在很小的时候就对学习充满热情,并且聪明过人,那么求知也无妨。但若是资质平平,父母家人也当支持其发展更为实际的才能,以便将来在社会上立足。这种性格上的务实性也体现在了她后来对儿子人生选择的支持上。

1929年,距辛亥革命爆发十八年,距五四运动也有整整十年。新文化运动刮起来的风还未过,江苏附近的上海已成了当时亚洲最多元的城市,女性从着装到生活伴侣选择也正发生各种改变。但在东台和泰州,绝大部分婚姻依然遵循父母之命、媒妁之言。多年以后,在丁佩兰用小楷写下的日记中,她如此写道:“我与宓文于一九二九年二月完婚,直到婚礼以前,我们素未蒙面。令人诧异的是,我们彼此之间均有好感,照顾彼此,互敬互爱,同甘共苦,几十年如一日。”

婚后不久,王宓文便与新婚妻子一道,踏上了远赴苏腊巴亚的旅程。1929年10月29日,美国华尔街股灾全面爆发。大萧条如瘟疫般,开始在全球蔓延,各国经济均不同程度地感受到了经济衰退的影响。西方对工业原材料和农产品需求骤降,以出口贸易为主要经济支柱的南洋各国,成了第一批国际贸易重灾区,大量在种植园打工的中国和印度苦力被遣送回国。

王赓武出生时,全球正深陷经济萧条的泥潭。他父亲任职的苏腊巴亚华侨高中勉力维持,但由于建校资金基本来源于当地华商,其运作也日益艰难。王宓文与妻子又苦撑一年有余,最后机缘巧合之下,决定接受怡保中文学校的聘书,担任助理校监。在当时的王宓文看来,英国治下的马来联邦是他们回到中国的中转站。带着这种希望,一家人启程了。

对初来乍到的王家人,1930年代初的怡保确实给他们一丝归乡的亲切感。当地经济以采矿业为主,1910年代一场大火将怡保旧街夷为平地,在殖民政府的号召下,当地华人矿家开始更多参与房屋重建和其它市政建设。1920年代飞速发展的采矿业使当地华人获益颇丰,虽然1930年大萧条对当地经济打击很大,但当时市民生活还是基本由华人商铺为主,且还能维持当地华语学校的基本运转。

从1931到1941年,王家人住在怡保的绿镇,距离附近的新镇不远。新镇四周河道环绕,交通便利,华人商铺林立,教育和医疗条件发达。除了政府出资的安德森中小学,本地的天主教修道院,以英文授课的中英女子学校,还有以中文授课、男女分校的育才中学和霹雳女中,以马来语为授课语言的学校则在附近的甘榜——也就是马来语中的村庄。相比之下,绿镇宁静得多,居民主要以非欧洲人为主,大多数居民就职于和政府相关部门。

当时,王家人既感到亲切,又很不适应。其中一个原因,在于语言不通。

怡保的华人华商主要来自广东和福建,大多说闽南语、客家话和粤语。王宓文和丁佩兰的祖籍均在北方,北方方言与国语差距不大,但与南方方言则天差地别。所幸,就王宓文工作性质而言,学校上课、课本、教师之间均能用国语交流。丁佩兰则在与当地人女佣阿兰的帮助下,稍稍学了一些粤语,方便日常交流。

在区分一代和二代移民体验时,或许语言习得是最重要分水岭之一。对王宓文和丁佩兰而言,他们的母语无可置疑地只有国语和家乡方言,除此之外,王宓文也精通英文。但对年幼的王赓武则不然,当时他所居住的南洋,或许是全世界文化和语言最多样化的地区之一,也是多种语言自然习得的最佳环境之一。

在当时的绿镇和新镇,王赓武的生活环境中充斥着各种语言——女佣阿兰说的粤语,父母讲的国语和江苏方言,来往客人口中的上海话,商铺里的客家话、闽南话,街头的本地马来方言,寺庙中的孟加拉语、旁遮普语、古吉拉特语,邻居的僧伽罗语和泰米尔语,还有殖民政府大力推广的英语。

从五岁开始,王赓武便开始在两种语言世界中穿梭。一开始,母亲希望他能够和当地绝大部分华人孩子一样,进入当地华语学校,担心不久之后若是回到中国,他的中文水平跟不上。但接受过中西教育的父亲说服了母亲,把他送进了家附近的马克斯威尔小学。同时,父亲开始在家教授中文,从三字经开始,辨读文言文,培养阅读经典的能力。这种早年的多语环境和双语教育,无疑为他日后走上海外华人研究的道路打下了坚实的语言基础。

尽管当时的政治和文化环境下极其复杂,王赓武的父母并没放弃回到中国的希望。他们一方面省吃俭用,将一部分收入寄回老家,另一方面观望政局,寻找回去的适当机会。1936年,五岁的王赓武已经记事。在他记忆中,那一年,全家人短暂回国探亲,母亲开始一点一滴告诉他祖父母的故事。这是祖父母第一次见到孙子,自然也激动万分。但纵有万般不舍,老人们依然劝儿孙留在南洋工作,继续观望。

这种近乎本能的生存抉择看似残忍,却也是当时许多华人留居海外的无奈之举。1937年,中日战争全面爆发。王家人回国的希望开始变得遥遥无期,不仅如此,战争也开始影响到南洋各殖民地。1939年,欧洲战事爆发,英国不可避免地卷入了战争。1941年底,日军开始入侵英国治下的马来联邦,第一批炸弹在怡保上空爆炸。

“随着[中日]战争的爆发,我日渐发现自己华人的特性太过明显,在学校中格格不入。”多年后,王赓武在回忆录中提起当时的经历,依旧历历在目。“父母和他们的朋友在家关切之事,与学校里老师同学忧心所在,对比着实强烈。我们的老师谈论着大英帝国,还有帝国在欧洲面临的危机,但他们从未提起过中国,也未提[中日战争]对[南洋]的我们可能造成何种影响。甚至,学校中的华人朋友也不曾公开谈过那场[中日]战争。”

虽然殖民政府及所属学校、媒体并不那么关心中国局势,但王赓武的父母、同侪及当地华人华商已经开始为远方的亲人筹集战时资金。他的母亲丁佩兰还加入了当地妇女组织,有时会带上王赓武去附近募捐。父母还开始带他去新镇的影院,观看当时在海外华人圈流传甚广的各种华语影片,从《八百壮士》、《马路天使》到《木兰从军》,都给他留下了深刻印象。

忧虑、困惑、愤怒——各种强烈的情感,在父母和其他成年人口中自然转换成了“救国”、“爱国”、“民族兴亡”。但在当时还未满十岁的王赓武心中,那些都还停留在最本真的情感层面,那些情感如一层层迷雾,将那个他只短暂停留过几周的“中国”紧紧裹在其中。

但对年幼的王赓武而言,那种格格不入的感觉,或许才是其日后不断探索反思的原始动力。作为独子,他经常好奇为何他不像其他华人孩子一样,有兄弟子妹的陪伴。母亲甚至告诉他,由于要准备随时回国,他们需要足够的存款,也就没有经济能力再多要孩子了。除了参与抗战募捐,他的父母也极少参与任何当地庙会、祭祀等社会活动。他既留恋怡保的学校、朋友,也向往父母口中的中国、故乡。大部分时候,他都觉得自己和父母更像是旁观者——确切的说,随时准备离开的留居者。

这种随时准备离开但又在当地留居的人,还有另一种称呼——陌生人。齐美尔(Georg Simmel ,1858-1918)在1908年的名篇《陌生人》中,以欧洲中世纪城市中犹太人为例,认为陌生人虽近实远,既远又近。他们并非朝至夕发之人,而是从一个地方流动到另一份地方,并且安寨扎营、寻找生计,但又与当地人保持一定距离。陌生人有着本地人没有的自由,但也许面临被猜忌甚至迫害的危险。他们的位置决定了他们旁观者的心态,但也赋予了他们得天独厚的流动性,还有鸟瞰全局的视野。

这也从某种程度上解释了为何王赓武于十岁时,对世界地图产生了强烈兴趣。十岁生日时,父亲送给他一份彩色的世界地图。课后,他不再出去跟朋友玩耍,而是呆在房间里,反复寻找各种大洲、海洋、国家、城市、山川、河流、岛屿、海峡的名字,在笔记本上写下那些名字的清单,想象不同名字背后的故事。那份地图让十岁的他意识到,哪怕是号称日不落的大英帝国,其版图在世界上也只占了很小的一部分,而中国虽然距离怡保很远,但在一张世界地图上,也并不遥远。

“从那一刻起,每当我对自己是谁、身处何方感到不安时,我就会想到那张地图和我的清单,内心就会感到一种平静的愉悦。我会想到上海、伦敦,也会想到霍雷肖·纳尔逊(Horatio Nelson,1758-1805,英国海军将领)和岳飞。但不管是谁,无论何方,那些地方和人都成了版图上可知的一部分。我开始意识到,没有什么能阻挡我去了解他们。如今回首,我相信当年的无意之举,让那种格格不入不再难以忍受。我开始确确实实地感到,与他人相比,或许我也没有什么本质的不同。”

二战结束后,王赓武在父母的支持下,于1947年考入南京的国立中央大学,进入外语系英文专业就读。一年之后,内战吃紧,一家人返回中国的最后希望破灭。王赓武回到马来亚联合邦,获得硕士学位,于1957年留学英国,在伦敦大学亚非学院获得博士学位后,在之后漫长的半个多世纪,先后于马来亚大学、澳洲国立大学任教,并于1986-1995年间担任香港大学校长,目前任新加坡国立大学特级教授。

撇开海外华人学者的各种称号,或许,王赓武一生孜孜不倦探寻的问题不过如是——身为华人,何处为家?

(作者注:文中引用的片段均为本文作者翻译,出自2018年出版的王庚武自传Home Is Not Here。)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 慕安会王毅密集会见

- 中华儿慈会高层变更

- 黑龙江多个林区疑盗猎野生动物

- 特朗普社媒母公司2024年亏损超4亿美元

- 马斯克:Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司