- +1

史学沙龙︱尤淑君:从汗国到帝国——金国到清初的宾礼制度

从金国时期到清代初期,宾礼仪式的变化过程也象征著清政权性质的质变,即从王权分散的部落政权转型为皇权专制的帝国体制。本文系浙江大学历史系副教授尤淑君在四川大学“中国史青年沙龙”上的发言,主题是“从宾礼看中国历史的演变”。澎湃新闻(www.thepaper.cn)经授权择要刊发,文稿已经主讲人审定。

一般谈到清代礼制,常常会提到“礼从明制”,即遵循明朝礼仪典制。可是真的是这样子的吗?在《从汗国到帝国》这篇文章,我总结了两个观点:第一,“礼从明制”大体来说是正确的,但实际操作上,清代礼制有很多的仪式细节还是受到女真旧俗的影响。第二,从金国时期到清代初期,宾礼仪式的变化过程也象征着清政权性质的质变,即从王权分散的部落政权转型为皇权专制的帝国体制,在清政权转型的过程之中,不只继承明朝留下的典章制度,还吸收了蒙古、朝鲜等习俗文化,将其包融入清帝国的宾礼仪式之中。

我的研究取径是从宾礼仪式切入,观察金国政权的政治权力、对外关系及制度发展的变化。使用的史料用清代官方政书、旧满洲档、清实录之外,比较特别的地方就是比较清国史馆编写的《大清国礼志》跟《四库全书》收录的《大清通礼》,还使用了朝鲜王朝资料《朝鲜王朝实录》、《朝鲜王朝仪轨》及《敕使誊录》,这是比较特殊的档案。

宾礼与政治权力

努尔哈赤晚年时,为了让整个金国可以延续下去,他改变了原来金国一人独大的政治体制而实行诸王共治,并告诉贝勒首长们,如果要是新汗不听你们的话的话,你们是有权力可以更换新汗,甚至规定了部落首领贝勒如何去谒见新汗的礼仪,比如说新汗必须要先向诸叔诸兄叩头,然后大家坐在一起,象征权力共享,避免新汗独有大权。从新的谒见礼仪规定可以看出:比起政治地位的高低,金国礼仪更看重的是家族里面的长幼辈分。像我们常常认为的,金国的“三跪九叩”是清朝独有的礼仪。但其实,这个礼仪并不是一开始就向汗行“三跪九叩”礼的,清代以前是向天行“三跪九叩”礼。在当时,诸王向汗行“一跪一拜”礼,汗也要回礼,可以看出当时他们的地位关系是对等的。

在诸王共治体制之下,新金汗的地位并不高。为了掌握权力、实行君主集权,金国汗皇太极用了众多手段来削弱满洲贵族的势力,其中拉拢汉官是一个非常重要的手段,并藉汉官压制满洲权贵的力量,陆续清算阿敏,革除莽古尔泰大贝勒的名号,重新夺回汗的权力。其中,重振汗权的关键事件之一是天聪五年(1631年),汉官李伯龙建议重排朝贺大汗时的百官班次,使大贝勒不得再与金国汗皇太极平起平坐,而是以“臣下”的身分向金国汗跪拜,重新塑造金国的名分秩序与礼仪制度。这一场就是礼仪的政变。八旗贝勒率各旗佐领叩拜皇太极时,虽仍以亲族辈分来决定叩拜金国汗的先后顺序,但当时君臣的高低位阶已经出来了,只是这种君臣尊卑的界限尚不那么明显。

礼制与对外关系

除了要打压满洲贵族、巩固汗的至高地位之外,皇太极也要向外扩张,为金国的茁壮吸取资源。金国向外发展有三个对象:明朝、蒙古、朝鲜。对明朝,皇太极采取边打边谈的策略,但和明朝最后没有达成协议的主要原因是皇太极希望明朝可以承认金国的存在,希望能透过明金往来文书上,金国可以被明朝承认,视为一个与明朝对等地位的政权。对蒙古,通过征伐、联姻或者会盟形式,确立金国跟蒙古之间的盟友关系。金国与蒙古诸部的盟友关系不但是合伙人概念,也是保护者与被保护者,并透过祭祀仪式,创造一种拟血缘的兄弟关系。因此,金蒙双方举行的盟誓仪式其实是联结满洲贵族跟蒙古贵族的精神纽带,盟誓制度中保存得最具蒙古特色的就是“抱见礼”,显现蒙古文化对整个金国礼制的影响。

抱见礼分为几种,最尊贵的是抱腰,次一等是抱膝,第三等是骑在马上互相拥抱。最亲密的不但要抱腰,而且两人要贴住脸颊,多用于晚辈见家族长辈时。“抱见礼”也有一个发展的过程,与部族首领究竟是行抱见礼还是跪拜礼,实际上也有亲疏之间的区分。金国一开始建立的时候,努尔哈赤常常跟来归的部落首领行抱腰接面礼。皇太极在位时期,皇太极虽对一些部落首领也一样行“抱见礼”,但“抱见礼”跟“跪拜礼”同时并行,视当时情况所需而交错使用“抱见礼”跟“跪拜礼”。等皇太极巩固君权后,这些部落首领几乎都向皇太极行跪拜礼,而 “抱见礼”成为清代诸帝赐给外藩王公或外国使者的超规格特殊待遇,藉以表现皇帝的宠信。皇太极获得了大黑天嘛哈噶喇和元朝传国玉玺后,皇太极称帝的条件成熟了,皇太极才接受群臣劝进,正式行祭天仪式,封自己皇帝尊号,改元“崇德”,象征金国政权不再是部落政权,逐渐转型为君主集权的帝国政权,而金国与蒙古诸部的盟友关系才转为君臣关系,尊卑位阶才真正得以确立。这表现在崇德元年(1636),清国政权在礼制上规定臣民的叩首次数和行礼顺序,可知这时期清国政治制度和礼仪规章逐渐建立,不再以家族亲缘关系作为内部联结的主要纽带,开始强调君臣关系,并透过用于家人之间的“抱见礼”市恩于下,藉以缓和君臣关系尖锐化的可能性。无论是抱见礼还是跪拜礼,它的目的就是要“化外于内”,也就是要给这些蒙古藩王一定的礼仪约束,并通过“年班制度”进行再驯服的工作。当藩王不轮值进京时,清帝国也会利用定期的跪拜礼、会盟礼,或者不定期的奉诏礼等,时刻提醒蒙古王公身处于清帝国的政治网络与礼仪秩序之内。

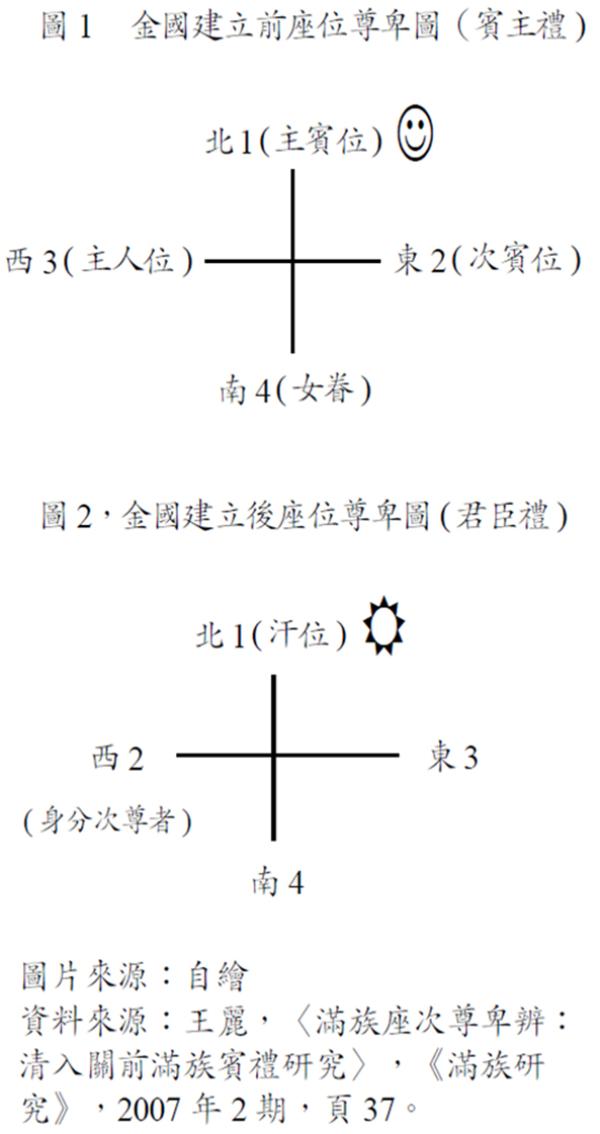

努尔哈赤建立金国前,女真诸部接待贵客用的是“宾主礼”,即以宾为主,最尊贵的贵宾坐北朝南,地位其次者坐东朝西,主人坐西朝东,地位最低的女眷坐南朝北。金国建立之后,自然不能再用过去部落的待客习惯,尤其是君臣间座位安排也有了变化,北面最尊贵的位置当然是要留给金国汗,地位次等者坐西朝东,地位再次者坐东朝西。若从身体秩序的概念来说,来宾的座位离汗越近的话,它的地位就越尊贵。所以金国时期的座位安排是“尚右”之制。但值得注意的是,金国接待来归的汉官时,接待仪式中座次尊卑的安排,便不用“尚右之制”,改从汉人习惯的“尚左之制”, 即以东座为尊,表示对来降汉臣的尊重。例如, 天聪七年六月孔有德率人来归时, 皇太极便安排他们坐在东位, 即在汗的左边近侧, 设宴款待。清军入关之后,清帝国和蒙古诸部的往来礼仪,大部分仍依循金国时期的往来礼仪,但在礼制上已提高了内亲王位阶,使其高于外藩亲王,确定清皇族在权力位序的顶端地位。

对朝鲜方面,明代女真部族势力衰弱,朝鲜王朝将女真部族视为蛮夷,常常攻击女真部族,趁机扩张朝鲜版图。努尔哈赤的势力兴起后,朝鲜王朝尚未从壬辰倭乱的破坏中恢复元气,当时朝鲜国王光海君李珲(1575—1641)只能与金国汗努尔哈赤虚如委蛇,并执行两端外交的政策,既跟女真交好,也跟明朝交好的骑墙策略,但因朝鲜党争激烈,绫阳君李倧(1595—1649)与西人派发动政变,光海君惨遭罢黜。政变成功的李倧成为朝鲜国王,即朝鲜仁祖,斥责光海君忘恩背德,私通金国,并主张朝鲜要一面倒向明朝,让皇太极非常地愤怒,决定出兵惩戒朝鲜。1627年,皇太极派阿敏(1586—1640)征服朝鲜,并先后与金国军队签订“江都之盟”与“平壤之盟”。为什么会有两个不同的盟约?主因是阿敏劫掠朝鲜官民后,临时反悔,不愿承认“江都之盟”的有效性,故藉口自己未参加誓蒙仪式,要求朝鲜君臣另行“平壤之盟”。江都之盟的掠夺性较小,将金国与朝鲜两国关系定位为兄弟之邦。平壤之盟的掠夺性更大,将金国与朝鲜两国定位为君臣关系。朝鲜因自己本身的立场,认为与金国签订的盟约是江都之盟,按兄弟之邦的身分来制订往来礼仪;但对金国来说,认为与朝鲜签订的是平壤之盟,按君臣身分来界定与朝鲜的交往。清国与朝鲜对盟约的不同认知,造成朝鲜跟金国之间的定位有落差,才会持续出现礼仪纠纷。1636年,皇太极决定称帝,朝鲜却拒绝朝贺。这就给皇太极找到了出兵的借口,他以朝鲜背弃盟约为由,亲征朝鲜,朝鲜国王李倧只好出降,签订“三田渡之盟”:朝鲜与明朝切断宗藩关系,朝鲜承认清国的宗主权,朝鲜永远是清国臣属;两国所有礼仪比照明朝制度;朝鲜交出明朝下赐的诰命印册,去掉明国的年号,改用清国的年号。

“三田渡之盟”建立了清国与朝鲜的宗藩关系,切断与明朝的关系,让朝鲜非常屈辱,但面对清国的强大武力,朝鲜无声的抗议体现在接待清使的礼仪。第一,只有仁祖时期留下了迎接清使的仪轨,其他国王时期不再制作,可见朝鲜不愿意留下隶属清朝的记录,也显示朝鲜轻蔑清朝的态度。第二,朝鲜改动了国王与清国使者之间的“茶礼”仪式,象征清朝、明朝和朝鲜这三者的关系变化。不同于明朝敕使,朝鲜接待清国使者的“茶礼”仪式差异在茶钟盘不再由国王亲手端给使者,而是改由旁边的提调奉上茶钟盘,双方用过的茶钟盘也各自撤出。这种仪式的改动相当细微,且在礼仪规格较高,可能会让人误以为朝鲜更尊敬清国使者,但这正是朝鲜“明尊暗贬”的手段,不像过去接待明使那样强调亲睦,务求主客尽欢,并暗喻朝鲜国王对清使不屑共食的小心思。

无论朝鲜是否真心臣服清政权,但从皇太极关注朝鲜是否依明使规格、款待清使的表现,可知崇德年间的清国政权已有与明帝国“争天下”的准备,并把朝鲜作为练习对象,间接学习明朝统治属藩的经验,塑造出天下共主的新形象。需要强调的是,金国初期的宾礼和吉礼是互相混用,很多时候因政治上的现实需求。金国汗联合蒙古各部与女真各部时,混用的宾礼和吉礼就是作为满蒙盟友关系的再确立,并逐渐驯服这些部族的权力媒介。若以金国制定宾礼的过程为例,美国学者何伟亚所说的“多主制”概念未必能简单套用,也不是过去学界的“汉化”概念,而是必须从“汗”的主体性出发,追究这其中到底发生了怎么样变化,才能进一步讨论金国时期宾礼及其政治文化意义。因此,我讲的就是透过金国到清初宾礼制度的更定过程,分析金国政权如何从部落联盟的汗国转型成君主集权的帝国之过程。所谓的“礼从明制”,未必完全正确,至少从宾礼更定的过程就可以看到金国礼制上吸收了女真旧俗、蒙古诸部誓盟仪式、过去向明帝国称臣纳贡、及与朝鲜王朝文书往来的先行经验,并将这些先行经验与女真旧俗,融合明朝礼制之中,成为清帝国“参汉酌金”的礼仪制度。

清代的其他礼制

除了今天讨论的清代宾礼问题,清代的其他礼制也同样值得关注,可以再进一步去讨论。

军礼的部分。清代调动了《礼记》吉、凶、宾、军、嘉的五礼顺序,《大清国礼志》改成吉、嘉、军、宾、凶,将军礼提升到第三的位置,象征清帝国对军事的重视程度。那么,清帝国的“军礼”,从内容上来说与满人的“大狩”内容相似,那与汉人王朝的“田狩礼”有什么不一样吗?

凶礼的部分。满人不像汉人要守制三年,只需要守制三个月。现在不少研究说这是满洲文化的一个特殊性,即“满洲性”,真的是这样吗?旗人们虽只服丧三个月,但他们做了许多礼学考据来证明他们服丧三个月是合理的,并没有比汉人不知礼。若我们讨论这些旗人们如何解释旗人的礼仪特殊性,或许可以得到一个不同的思考。而且,关于“满洲礼”常常还有混“汉礼”的情况,有的是主动的混入“汉礼”,有的则是被动混入“汉礼”。

从上述讨论可知,清代礼制研究的仪式重整跟经典编纂是很重要的议题,尤其是乾隆朝,推动了大规模的经典编纂与礼仪制度的调整,可能会让我们误判清代礼制本身代表的意义。我举三个例子来说明。第一个例子,若以清代宾礼为例,清代前期的宾礼大致分为朝贡礼和客礼。在乾隆朝之前,对没有君臣关系的部落或国家,采用比较弹性的客礼方案,以示怀柔,也避开宗藩体制的束缚,避免战争的零和游戏。乾隆朝时期,随着强敌准噶尔的灭亡,使乾隆皇帝重整清帝国对外关系,强化宗藩体制,并试图取消“客礼”这种弹性空间,改用互市制度,以通商关系的互市国身分,安置这些不愿意称臣纳贡的部族或国家。第二个例子是《大清通礼》,从乾隆元年(1736)开始,编纂了二十一年完成。《大清通礼》的编纂虽整理了清帝国的礼仪制度,却让金国时期仪式被一笔带过,或整个被抹掉,或“满洲礼”被融入到其他仪式之中,例如女真旧俗的“请安礼”融入到嘉礼里面,这些原本都不是汉人原有的礼仪。所以从《大清通礼》很难看到金国时期的仪式变化,必须要从满文档案才能去重新还原金国时期的仪式。第三个例子是萨满祭天仪式。原本的萨满祭天仪式是用满文所写的,乾隆皇帝觉得这样不文雅,就把它翻译成汉文,并在翻译的过程中大量套用儒家经典词汇,让萨满祭天典礼看起来很高雅,却失去其原貌与仪式本身要表达的精神。换言之,满文记载的萨满祭天仪式,在乾隆朝写成官方政书时,需要怎样表达?若再汉译时,又会怎么表达?无法表达的部分,如何再参考明朝祭天仪式来改易原本的满洲祭天仪式?嘉庆时期所编的《满洲四礼集》同样也有翻译问题。在重新编纂官方礼典的过程中,因为翻译的问题,主动或被动混入很多的儒家经典的词汇,使汉礼也会在无意间被错置其中,此时的“满洲礼”是否就能满足“满洲性”呢?这些课题都可以突显“满洲性”可能只是一个文化符码,可以作为研究的切入口,不一定能被当作清帝国政治文化的全貌。

(四川大学中国史青年学术沙龙每月邀请海内外青年学者做客蓉城,分享新知新见,旨在消解断代史的隔阂,拆除新旧议题的门槛,从中国历史出发探索史学未来的方向。澎湃新闻将陆续刊载这一系列讲座纪要。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司