- +1

瑞典人喜龙仁的“淘宝”之旅:中国艺术品和北京的古董商

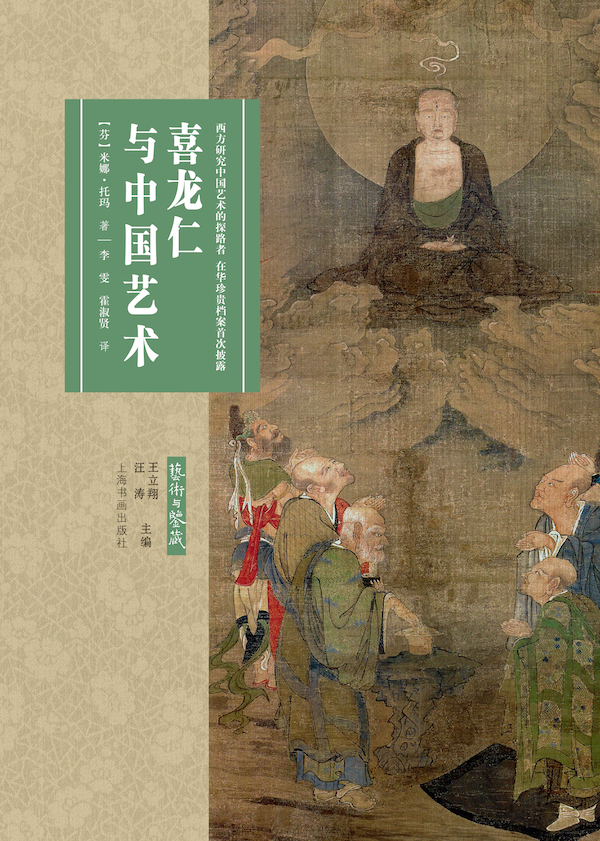

喜龙仁是一位痴爱中国艺术品的瑞典人,是欧美中国艺术研究的先锋人物之一。上海书画出版社近期出版的《喜龙仁与中国艺术》还原了喜龙仁于1918年, 1921年至1923年, 1929年至1930年和1935年四次重要的东亚之旅。澎湃新闻经出版社授权刊发新书节选。

该书作者米娜·托玛(Minna Törmä)系英国格拉斯哥大学文化和艺术创作学院中国艺术讲师、芬兰赫尔辛基大学艺术史系客座教授。译者李雯毕业于复旦大学文物与博物馆学系,美国乔治华盛顿大学博物馆研究硕士,2015年至今任职美国弗利尔-赛克勒美术馆。译者霍淑贤毕业于复旦大学历史系,美国乔治华盛顿大学博物馆研究硕士,曾任职于美国国立亚洲艺术博物馆(史密森学会弗利尔与赛克勒美术馆),《文物》英文版编辑。

在1929年3月14日喜龙仁到达北京,住进了六国饭店。在头两周的时间里,他每天都会简短地记录当天的活动。从1928年到1937年这段时期在中国被称为“南京十年”。当时由蒋介石(1887—1975)掌权,他通过把权力牢牢地集中在手里,在一定程度上维持了稳定。他还把首都迁到了南京,北京从此更名为北平,变成了一个普通城市。

在北京时,喜龙仁跟随一个当地的老师继续认真地学习中文。他给自己制订了一个研究计划,希望在中国至少再待一年的时间。这个研究计划的一个重要组成部分是去拜访中国的商人和古玩店,通常由卡尔贝克作陪,因为卡尔贝克在前一年就回到中国了,他的角色也从铁路工程师转变为中国委员会的代理人了。赫特马克兄弟捐了一笔钱用于购买中国古董,之后这些古董都被捐赠给了瑞典东亚博物馆。在北京,卖古董的古玩店主要分布在东交民巷附近的崇文门大街,还有前门西南的琉璃厂,在那里你还可以找到最好的书店。这里大部分的古玩店主要都是面向外国人的,这是中国政府所鼓励的,尤其是涉及到一些被认为带有迷信性质的东西时。此外,山中定次郎和卢芹斋在市里都有代理。

在琉璃厂的古玩店里,比如说德宝斋,喜龙仁似乎大部分时间都在寻找小的青铜器和陶俑。在琉璃厂之外喜龙仁还去了很多其他的商店,其中最有名的一间是夏喜钟(音译)开的。他给自己买了一些小东西,给博物馆买了一些带钩、小动物,还有三件从墓里出土的汉代浮雕。

在大采购的间隙,喜龙仁去了皇宫和它的各个部分参观。这时的皇宫,和1922年他与最后的皇帝溥仪见面时,已是一副完全不同的光景了。1924年溥仪被要求离开紫禁城,接着第二年,在宫殿的区域里成立了故宫博物院。喜龙仁在这些现在已经向公众开放的大殿和有顶的回廊里漫步:一系列的皇家珍宝供所有人去欣赏。但他并不是很享受。他低声抱怨着那些青铜器的收藏, 他说和以前相比少了很多,质量也差。看到恢宏的大殿里摆满了杂乱无章的家具,他也颇有微词。他仔细看了乾隆时期的瓷器和绘画收藏,但并没有留下评语。只有东边的部分让他比较高兴;“非常漂亮”,他在笔记本里写道。在宫殿区里喜龙仁显然不能够想拍多少就拍多少,但他已经把分 散在这个旧都城周围的,与帝国礼仪有关的其他重要场所:天坛、先农坛、地坛、月坛和先蚕坛等等都拍下来了。虽然这些地方已经很残破了,但是从历史的角度来看它们是很重要的,而喜龙仁 也在考虑把这些照片积累成一本好的出版物的可能性。在这段时间里(标有日期的)喜龙仁拍的其中一张照片是一个皇家的花园:恭王府(图21)。这张照片最后没被选入他后来出版的书中, 很可能因为它呈现得更多的是恭王府内破败荒凉的区域。可以看到前景里有一道蜿蜒的石墙,挡 住了背景的楼阁的入口,中间的空地(除了低垂的柳树外)加强了距离感。这是一幅静止的画面, 没有戏剧化的对角线;相反,以左边的树为标记,所有的东西都在水平的区域内对齐。

喜龙仁的笔记中断了一阵,一直到5月22日,喜龙仁继续叙述他到太原、大同和云冈石窟游览的情景。因此我们对中间发生的事情并不清楚,比如说在4月6日他是如何庆祝50岁生日 的,但是至少瑞典的报纸有庆祝这件事。他之前的学生古斯塔夫·曼特在哥德堡贸易海运报 (Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning)上提到喜龙仁是一个很有启发性的老师,会引导他的学生 开辟新的、令人兴奋的视角。

陪同喜龙仁出发前往太原和大同的是柯林斯(W. F. Collins)上尉,他是一个常驻北京的商人。 他们在太原的游览从文庙开始。这是一座孔夫子的庙,相当于当地的博物馆。喜龙仁写道,他们 之后试图进入佛宫寺,但那里已经被军队占领了,要有人介绍才可以进入,所以只有过一段时间才可以完成这些手续。这个记录多多少少是有点混乱的,因为佛宫寺和它著名的木塔所在的应县, 相比太原,实际上是离大同更近的。所以它离太原是有段距离的,不可能在一天之内来回。此外, 从当天(1929年5月23日)记录的活动可以得知,那天接下来的时间他们都在通往一座道观— 昊天观的路上。喜龙仁确实参观过佛宫寺(他给寺庙拍的照片就是证据),但那是1922年他在大同 时就拍好的还是1929年拍的,我们还不确定。这座寺庙在当时的公共交通条件下并不是那么容 易能去到的。1933年,建筑史研究的先驱梁思成(1901—1972)曾经从大同坐公共汽车去那里, 当他下车时,发现自己距离目的地还有40公里(25英里)远;他又坐了整整6个小时的骡车才终于 到达这个寺庙。不管怎样,喜龙仁记录说木塔是中国现存最古老的木质建筑(1056年建成),不过后来的研究表明可以在五台山上的佛光寺找到更加古老的建筑。喜龙仁从来没有去过五台山, 他也不了解这个地方。事实上,在那个时候连中国的建筑历史学家都不知道这个地方。正是通过梁思成和林徽因(1904—1955)的努力,那些现存的可以追溯到唐代的木质建筑才被发现。他们 在1937年到那里实地考察,很快日本人就侵略北京,他们不得不逃往中国的内地。接下来发生的政治事件,意味着他们当时仔细测量的数据和绘图档案一直要等到很久之后才能被公开。

喜龙仁所说的昊天观坐落在一个山坡上,现在被称为龙山石窟,是元代唯一保存至今的石窟。建造者据说是道士宋德方(1183—1247),也被称为披云子,在据说是他去世时所在的寺庙里有一尊他的卧像。喜龙仁的描述如下:

在山顶有一些洞窟,里面有道教的雕塑;现在它们的头都缺失了,浮雕的图像还在。最 重要的是那三个叠在一起的洞窟(有点像三层的建筑),最底下的洞窟里披云子睡在他的炕 上,上面洞窟的墙上和顶上有一排排坐着的神仙—有龙形的装饰……顶上有残破的无花 果和美丽的凤鸟;还有第五个洞窟,里面的三面墙边有道教人物的坐像(现在有部分已被毁坏),还有一个类似门廊或前厅的部分,在门的两边站着十个守卫(充满力量的浮雕)。还有 一个小洞窟里面有三个人像(部分已残破),而另一个更晚期的洞窟,里面的陶塑人像看 起来不会早于明代所造。因为那些浮雕装饰,这些洞窟现在看来是很有趣的。

接下来的一天,喜龙仁和柯林斯一起回到了一个熟悉的地方——天龙山。就像他去的其他地方一样,这些洞窟用一种年久失修的面貌迎接他们。塑像的头部已经被毁坏,残存的浮雕是主要可以用来欣赏的部分了。七年前,喜龙仁仅仅记下了双塔寺的名字和它位于太原的两座塔。这一次,他在它们的影子下野餐,但他的日程上也增加了更多的地点。这些地点很难辨认,一部分 是由于喜龙仁蹩脚的音译,一部分是因为有些可能已经改名了,或者建筑本身已经不存在了。比如说,喜龙仁提到他和北京的商人夏喜钟(音译)(似乎很少会由他来作陪)一起开车去交城,他 们在周围的一个河谷里走,走到了在很高的山坡上的一个寺庙。那里的主殿已经坍塌了,但在后 面的大殿千佛寺,他们找到了几百个铁铸的佛像,大部分都是明代的。喜龙仁继续收集关于建筑的材料,特别是关于塔的,和洞窟里的佛教雕塑。

为了去看云冈石窟,喜龙仁从太原乘坐公共汽车去了大同。这趟冒险之旅让他觉得很心烦意 乱:“公共汽车本来应该6点出发的,最后一直到7点才开走。糟糕的司机差点把我们甩进了沟里, 后来我们又差点掉进了一条溪里。这趟旅行的确充满了危险,也让人很不舒服,因为车上只有窄窄的木头长凳,而中国的乘客都发出难闻的气味。”一直到后来他回到斯德哥尔摩,他还对这 件事耿耿于怀。这件事过去一年后,他在写给艾斯库的信中依然在抱怨,说本该是10个小时的旅 程最后却花了16个小时,还说他仍然觉得还惊讶他们最后居然没有掉到沟里或山谷里。尽管如此,公共汽车还是将乘客平安地送到了大同,虽然晚点了很多,而喜龙仁也安然无恙地抵达瑞 典传教士站(Swedish Missonary Station)的过夜旅馆。在大同时,他再次到访了华严寺和善化寺,并记下了它们的建筑和里面所摆放的佛教雕塑的有关信息和他的观察。在5月31日一大早他 就启程前往云冈,当喜龙仁到达洞窟遗址时,他对这里被破坏和荒废的情况感到震惊。除此之外, 这个地方已经不能够再进入了:人们把这些洞窟当作住宅或是马厩,还在出口处建起了围墙。喜 龙仁感到很困惑:“放在洞窟里的雕像居然比放在户外的遭更多的罪!”

喜龙仁直接从大同回到北京,而且他似乎整个6月都留在这个旧都城。实际上,虽然那里夏日炎炎,但他仍计划在那里度过整个夏天:促使他留在那里的,是想在古玩店里发现更多宝贝的 满腔热情,以及学习中文的更好的条件。通过拜访私人藏家,其中一些是他的老朋友,比如曼 特将军,他继续着对中国雕塑的研究。他和曼特将军的关系后来证明对博物馆是有好处的,因为 曼特将军慷慨地捐赠了6件雕塑和6幅绘画。对于这次捐赠,喜龙仁评价说那几件雕塑不是特别 地重要,但却是很有趣的博物馆藏品,也是曼特将军收藏里最好的几件,而那些画的质量则参差 不齐。为此,喜龙仁在给王储古斯塔夫六世·阿道夫的信里,说出了他想在中国留更长时间的 愿望,也琢磨着延长休假的可能性。他在信中也提到了过去的忧虑,即他可能要被迫放弃对中国 艺术和文化的研究。

在7月的某个时间,或者8月中之前,喜龙仁去了开封。期间的笔记很简短,也没有写日期, 只有在开封的博物馆里看到的一对青铜壶值得一提。尽管如此,要找中国的古董,开封是一个很重要的地方。据卡尔贝克所说,其中一个最重要的商人就在大部分古玩店所在的大街的旁边, 要到一条小街上去找。还有在红漆大门后面的那座大别墅是李世安(音译)的,不过没有迹象表 明喜龙仁认识他。因此,这很可能是一次重要的采购之旅,不过我们并不确定喜龙仁在开封有 没有买到东西。他还去了其他地方游览,正如他在写给朋友弗洛伦斯·艾斯库的信里解释说:“有一次我参观了在河北南部的几个有趣的地方,我去到了开封,然后是安徽和上海,但因为天气太 热了,我没能待超过五天;我病得很重,为了救自己只能回到北方,那个拥有平静和隔离的空气的 美妙的北方。”在河北省他去了正定、曲阳和定县,在安徽省他去了徐州和滁州,他还记下了一 些塔和寺庙的名字:砖塔,花塔和琅琊寺。

10月,喜龙仁回到了日本一段时间,他仅有的少量笔记都是关于河井荃庐和京都国立博物馆 的收藏。他又去参观了藤井有邻馆,这一次他还看到了绘画藏品。虽然说选出来的中国画不是很多,但是其中包括了一些大师杰作,比如说有一幅黄庭坚(1045—1105)的书法,一幅传为许道宁(约970—1051或1053)的山水画手卷,和一幅陈洪绶(1598—1652)的花鸟画挂轴。传为许 道宁的那幅画他在笔记里写到“很好的宋代早期的风格”。后来他把它写进了《中国早期绘画 史》,言辞中充满欣赏,还提到说它之前是端方(1861—1911)的藏品。端方是晚清一位很重要的 收藏家和鉴赏家,以青铜器、玉器、绘画和书法收藏而闻名。弗利尔美术馆馆藏传为顾恺之所 作的《洛神赋图》之前也是属于他的。为了1925年出版的《中国雕塑》,喜龙仁也研究过几件曾经属于端方的雕塑。

根据现存的笔记,喜龙仁那时仍在收集有关中国雕塑的资料,虽然他开始把越来越多的时间 投入到绘画研究上,他也在计划着出版有关唐宋的装饰艺术的书籍。正是和这些计划有关,他把 去日本的旅行定在了秋天,就为了赶上在奈良举办的正仓院精选宝物的年度展览。正仓院是一个仓库的名字,最初是建来存放与佛教有关的宝物的:这些艺术品,各种各样的物品,以及文献 原来是属于圣武天皇(724—748在位)的,在他死后,他的遗孀在756年创建了正仓院以表尊敬。直到今天,这个年度展览对于研究早期中国艺术的学者来说还是很重要的事件,因为这些宝物里包括了在中国制成并传到日本宫廷的物品。

11月,喜龙仁仍在日本,他当时任职于东京帝室博物馆(现东京国立博物馆)的好朋友原田次郎(1878—1963)正在调解关于四件绿色琉璃瓦碎片的捐赠。人们认为这些琉璃瓦最初是属 于京都的第一座皇宫(794年建成)和里面的大极殿的。它们是由丹羽圭介(1876—1953)拿给喜龙仁的,打算捐赠给斯德哥尔摩的瑞典国立博物馆。这些碎片是1882年在二条离宫附近的八省院旧址的地下发现的,从那时起就属丹羽圭介(皇家花园的主管)所有。丹羽圭介实际上是喜龙仁之前到日本旅行就结识的老朋友,他曾经带喜龙仁去东福寺看过吉山明兆(1352—1431)所作的罗汉画。喜龙仁自己也已经买了几件东西:他用瑞典—日本协会的拨款买了三件日本的 木雕像,正在安排将它们和其他一些雕塑运回瑞典。他在12月中之前从日本回到了北京,而且就如他之前希望的那样,已经争取到额外几个月的休假。

到目前为止,他收购的努力只集中在雕塑上,因为根据原来的计划,没有资金是用于收购中 国画的。可是,喜龙仁在斯文·赫定的协助下为收购中国画争取到了一笔资金,那是芝加哥实业家西伯格(J. P. Seeburg,1871—1958)之前捐给博物馆的一笔钱。喜龙仁马上就出发去采购, 在一个月之内他就已经在北京和天津买了21幅画。他选购的画涵盖了各种题材,比如宗教、人物、山水,竹子和花卉。当他从东亚回到斯德哥尔摩后,这些画均被展出。

喜龙仁接受了一份北京的报纸 The Leader 的采访,他说出了对于艺术品毁坏的担忧,也提出了保护它们的一些想法:

中央政府不可能一手包揽。各个省份应该承担起属于它们的责任。但这一切的前提是先进的教育,和一个极难维护的组织,因为中国是如此缺乏民族集体责任感的国家,这里也没有足 够的权威去执行法律……服务于艺术或文化的各种中国组织做出自己贡献的最好方法,就是维护这个国家现存的艺术的遗址和建筑的原貌,这里我把北京的庙宇和城门也包括在内了。

在最后记者还补充了喜龙仁是怎么通过自己的布置让他的旅店住起来更舒服的,他称之为 “即兴的旅店工作室,里面用了一些古老的画卷和古怪的原始雕像作为装饰,还有一些小青铜件作 为镇纸”。

1930年3月末,喜龙仁启程回欧洲和自己家里,途经日本和美国,他在6月中旬抵达斯德哥 尔摩。他对于不得不这么早地离开感到很失望,因为在他看来,他为自己制订的研究计划起码需 要再一年的时间才能发挥真正的作用。到那时,他就可以更好地掌握这门语言,也能够看到更多 中国画的原作。回到斯德哥尔摩后,喜龙仁用他旅行后一贯的方式开始工作:他在为瑞典国立 博物馆向公众展示新收购的藏品准备图录。但他的内心并不是完全的平静和满足的,他在旅行后 所写的信件中透露了他渴望把所有的时间都投入到中国艺术中:

我相信我的任务将会越来越专注于中国艺术,我必须完成我的那些“历史”书(最急迫需要完成的是一卷关于绘画的,和一卷关于唐宋时期的装饰艺术的)。我唯一的希望是在世界的这一头也能够找到一些讨论和学习的机会……但是我为什么要抱怨呢?从我过去的旅程中,我收获了那么多绚丽的回忆和有趣的材料。我必须试着找出时间和安静的环境来工作、思考和写作,我必须设法忘记那些不连贯的笔记,不利的情况,并让自己融入唐诗和宋画的精神里去。

喜龙仁和他的家人一回到瑞典,就有一座新房子等着他们。因为喜龙仁提前找人在斯德哥尔摩外面的利丁厄岛上建了一座房子,然后他们一家就搬进去了。虽然这座三层的房子大部分地方 看起来都是传统的瑞典风格,但它也有一些带有中国风的特点:铺了瓦的孟莎式屋顶,还有更明 显的是那个带有格子装饰栏杆的露台。在室内可以看到更多中国的特色(图22):“这个房子有一半用的是中式的红墙和蓝瓦的屋顶,在屋内有一个‘月门’。这里的人可能会觉得它很奇怪,但 对于我来说,这能时时刻刻提醒我在中国的很多相似的地方。”客厅的天花也是用中式的装饰。 他们还买了中国的家具:椅子、桌子,和至少一个柜子,都放在喜龙仁的书房里。

桌子和椅子都是明式的,它们利落优雅的线条和简洁的造型与欧洲人所熟知的中国家具很 不一样。这个时候进入欧洲家庭的都是装饰繁缛,而且往往带漆的清式家具,它们已成为中国家 具的代名词。20世纪30年代住在北京的外国人有时候会“变得中式”,意思是他们住在胡同 的房子里,用中国人的方式生活。对明式家具的发现往往和乔治·盖茨(George Kates,1895—1990)联系在一起。他的书《中国家具》(Chinese Household Furniture,1948)被认为是第一本被广泛阅读的关于中国家具的书,他和几年前(1944)出版了《中国家用家具》(Chinese Domestic Furniture)的艾克,都是这个研究领域的先行者。喜龙仁虽然没有出版有关中国家具的书籍,但 也许也算得上是一个早期的实木家具的狂热爱好者。

在瑞典国立博物馆展出的艺术品并不包括在中国和日本购买的所有物品,也没有包括所有收 到的捐赠。然而,绝大多数都在这本有瑞典语和英语版本的展览图录中有详细的记录。雕塑的收藏被认为在质量和全面性方面比绘画要好一些:据喜龙仁的说法,其中包括了囊括不同时期—从北魏到元代,和不同地区的代表性作品,因此,它为研究中国雕塑的发展提供了一个基础。佛教的雕像是一个重点:包括佛像、菩萨和造像碑。在这些人物身上有一种永恒的气息,特别是如果你 今天在东亚博物馆的雕塑展厅里看到它们的时候。就像你走进一个放着古代希腊和罗马雕塑的空 间,你会觉得时间在那里似乎是静止的。尽管在20世纪30年代喜龙仁的精力都放在整理中国绘画的 历史上,而在40年代则是专注于研究中国的园林艺术和它对18世纪欧洲花园的理念的影响,但他并 没有完全忘记自己对雕塑的着迷和兴趣;事实上,在他的晚年还计划将全部精力放到这个题目上。

新获得的这些绘画,一共28幅,形成了一个混杂的组合:喜龙仁用西伯格捐的钱买了21幅画;加上曼特将军一共捐赠了7幅画(他最初承诺的是6幅)。当喜龙仁向王储古斯塔夫六世·阿道夫报告这笔捐赠时,他的看法并不是很有热情的。《瑞典国立博物馆藏中国和日本雕塑与绘画》 (Chinese and Japanese Sculptures and Paintings in the National Museum, Stockholm,1931)这本图 录里包括了喜龙仁买的17幅画,有一些则被排除在外。在《瑞典国立博物馆新购藏中国画与雕 塑》(Nyförvärvade kinesiska målningar och skulpturer i Nationalmuseum,1930)里有关于这些新获 的画的最初的报告,其中包括了一幅有沈周(1427—1509)签名的冬季山水画手卷,一幅洗白象图,一幅坐在岩石上的鹰,还有一幅画的是夏天的莲花。那幅沈周画的手卷曾被认为是一次充满 希望的收购,沈周是中国绘画正统里一个响当当的名字,他是吴门画派的创始人;然而,它很快就被定为一幅仿品被退回去了。最后能进入图录的那些画都是中国绘画正统里大名鼎鼎的画家的作品,比如倪瓒(1301—1374),元四家之一;徐渭(1521—1593),明代早期一位多才多艺的怪才;石涛(1647—1718),清代一位最著名的特立独行的画家之一;但随着时间的推移,这些画作 的真伪都受到了质疑。喜龙仁在对待某些在中国正统里稍微没那么有名的画家时是更成功的,比 如法若真(活跃于1650—1720),他那带有崇山峻岭的栩栩如生的山水画(图23),是对大自然力 量的一种壮观的视觉表现。

另一幅精美的绘画是佚名画家的作品,那是一幅绢本山水挂轴,题为 《四川剑门关》(图24),画家用一种色彩艳丽的学院派的风格画了高耸的山峰,其中有细细描画的人物在沿着山间小道漫步。

在瑞典报纸的评语里,这次新收购作品的展览收到了积极的反响。一份社会主义报纸《社会民主党人》(Social-demokraten)的评论家,就资助这次收购的私人和政府资金做了一份清晰的报 告,结论是博物馆用这笔钱获得了很多。虽然在他看来,这批藏品的类别非常有限,但它们仍然 是很重要的,它们为一个在基本特征上和西方的传统如此不同的文化的艺术发出了宝贵的声音。另一份主要报纸《每日新闻》(Dagens Nyheter)的作者在评论的开头,就建议参观展览的人应该 在进入博物馆的时候就拿一本展览图录,先读了介绍,再把自己沉浸在这些艺术品中,这样才能带着正确的情绪来欣赏这些艺术品。这两篇文章都是正面的报道,都赞同这些新收购的美丽作品能为瑞典国立博物馆的藏品增光。

然而,两个作者都提醒读者在斯德哥尔摩有一座致力于东亚文化的博物馆,那就是安特生所领导的东亚博物馆。第一个作者接受了瑞典国立博物馆现在似乎有一个中国艺术分部的事实,那 有点像是对东亚博物馆的延续,因为它暂时涵盖的是比较晚的时期,另一个作者却在其中看到 了消极的影响,他认为这和瑞典国立博物馆的活动是割裂的,也和现有的东亚藏品形成了不必要 的竞争。但他总结说这肯定只是一个暂时的情况;当有关展览空间和地点的分配问题解决了之 后,这两批藏品(指东亚博物馆和喜龙仁的收购)会被合并起来,而瑞典国立博物馆就会重新专注 于完成作为一个国家博物馆的使命。喜龙仁不是唯一一个希望瑞典能有一座覆盖所有历史时期,而不是仅仅关注早期考古材料的东亚艺术博物馆的人,对于这种可能性的讨论是绝对不会结 束的。事实上,虽然在1963年这两批藏品已被合并到东亚博物馆,这场辩论仍然在继续,有时候 会更加热烈。现在已经提出来的问题是,考古和艺术的藏品是不是应该分开,艺术品是不是应该 归还到瑞典国立博物馆。

在20世纪30年代初,绘画的藏品在稳定地增加,主要是在巴黎的宾之家(Maison Bing)、温妮克家族(Maison Wannieck)、查尔斯·维尼耶家族(Maison Charles Vignier),和罗伯特·鲁塞 特(Robert Rousset)那里购得。喜龙仁和这些巴黎商人的关系是在20世纪头十年后期,尤其是 20年代早期建立的。当时喜龙仁住在巴黎,他在赛努奇博物馆展出了他的古董收藏,同时展出的 还有温妮克收藏的一些作品。那个时候维尼耶对喜龙仁的藏品做了一个估价,因为他和那时候刚 成立的东亚博物馆正在讨论这笔交易。宾之家是一座由齐格弗里德·宾(Siegfried Bing,1838— 1905)所建立的古老而有声望的画廊:它是在1880年代晚期从买卖日本版画开始的。到了20世 纪30年代,宾之家在雷内·哈塞(René Haase,1943年逝世)的领导下,已经是一个连中国艺术也 很有名的地方了。罗伯特·鲁塞特(1901—1981)是艺术市场的新人,他在20世纪30年代中才 建立了中国及印度公司艺廊(La Compagnie de la Chine et des Indes)。

这些画的题材很多样,包括了宗教画、历史人物画、山水画和花鸟画,其中最早的作品据说是宋代的。两幅传为宋代的作品都是扇面。其中一幅画了一辆由骆驼拉着的车,车里坐着两位女性,在骑着马的鞑靼骑士的护送下,正在一片荒芜的风景中过河。这幅画很可能画的是文姬的故 事,在汉朝时她被嫁给了一位匈奴的王子,在得以回到中国之前,她一直在匈奴过着游牧的生活。 这个故事在南宋的时候特别让人感伤,因为那时的南宋正受到北方游牧民族,尤其是女真人的威 胁,女真人建立了金朝(1115—1234),并且占领了宋朝北方的领土。喜龙仁坚信这幅画是北宋的:用笔极为精细,人物的处理极其高超,充满了表现力。他并没有进一步阐释他的判断依据, 只是斩钉截铁地说一幅质量如此之高的画不可能是一个现代的追随者可以画出来的。

喜龙仁不仅仅在为瑞典国立博物馆和他自己收藏古物,也为私人藏家和其他博物馆提供建议。在这些外接的工作中,最重要的要数檀香山艺术学院。檀香山艺术学院是由安娜·赖斯·库克(Anna Rice Cooke,1853—1934)在1927年创建的,几年后,即1930年,喜龙仁成为他们的收 藏顾问—似乎是喜龙仁毛遂自荐的。毕竟,檀香山作为他多次跨越太平洋航行的中途站,对他 来说已经是个很熟悉的地方了。博物馆能够且确实从喜龙仁广泛的专业知识中受益,因为他同时可以提供欧洲和东亚艺术方面的建议,而且喜龙仁似乎也帮他们购买亚洲其他地区和太平洋地 区的艺术品。喜龙仁对他们的协助一直持续到1939年。

从一开始博物馆就把他们的愿望列成要点:他们“特别感兴趣的是,中国和印度的雕塑,早期 的玉器,一件周代的青铜器(如果可能的话),唐宋时期的陶瓷和塞西亚青铜器”。对于西方艺术的收藏,则是“绘画,尤其是13和14世纪的,以及雕塑”。由于博物馆希望强调中国的藏品,喜龙仁就从这个领域开始购买,他还补充说,他们应该也买一些太平洋地区的艺术品,因为在夏威夷的博物馆不应该忽略这个地区的。喜龙仁为檀香山艺术学院买的最早的一批藏品里包括一 座印度的天王雕像和一个汉代的陶柱。时任博物馆的秘书凯瑟琳·麦克莱恩(Kathrine McLane) 指出后者“顶部的怪异图案似乎和整个太平洋地区的神像有着如此紧密的联系”。喜龙仁在欧洲和亚洲旅行期间为博物馆寻找艺术品,有时候他直接就买了,有时候他会先把照片寄回博物馆 等候批准,并希望听到反馈意见,这样他就能更加了解博物馆理事的品位了。他不收佣金;取而 代之的是,他每年有固定的1000美金的薪水,作为对他付出专业知识的回报。从这个合作关 系早期的通信中,我们可以看出双方对一切安排都很满意。

1929年秋天华尔街发生股灾,由大萧条导致的。一些商人可能乐观的同时却又很谨慎。举 个例子,在纽约的拉尔夫·查特(Ralph Chait,1892—1975)写信给喜龙仁说,尽管发生了这一 切,他还是“在市场里寻找好东西”。如果喜龙仁有任何推荐,他会很乐意去了解。之后的一封 信里,他更详细地谈到了中国雕塑的商业前景,无论是木质的还是石质的,他说他总能在纽约以 外找到客户:“事实上,大件的雕塑很少会在纽约售出,因为这里的人没有中西部或者南部的人有那么多的空间放这些东西。

当时的经济形势意味着收购艺术品的资金变得更加有限,尽管喜龙仁还能在巴黎给博物馆买一些画。不过所有大规模的收购必须要停止了。弗雷德里克·彼得松(Frederick Peterson, 1859—1938),一个瑞典裔的美国神经学家当时提供了一个很诱人的机会。他从1910年代开始 就是一个著名的中国画的收藏家,他正在考虑着把自己的收藏卖给斯德哥尔摩的瑞典国立博物 馆,如果博物馆可以凑集到资金的话;他坚持说自己做不到捐赠整个收藏。哎,可惜喜龙仁并 不能凑集到资金,最终在20世纪40年代初,彼得松的收藏在普林斯顿大学艺术博物馆里找到了 新家。与此同时,喜龙仁自己也在努力地出售他个人的中国艺术品收藏,或者至少是其中的一部 分。哈罗德·帕森斯(Harold Parsons,1893—1967)帮堪萨斯城的纳尔逊美术馆(现纳尔逊艺术 博物馆)买了其中的一些,但因为同一时间兰登·华尔纳已被指派到中国为纳尔逊美术馆购买文 物,这意味着资金都要归他用于收购了。

20世纪30年代的前半段喜龙仁回归到博物馆的日常事务,和世界各地的联系人保持联系, 并试图在紧缩的经济环境下凑集资金用于收购。

在1934年春天,喜龙仁去了罗马:他受图齐(Giuseppe Tucci,1894—1984)的邀请到意大利中东和远东研究所(Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente)发表演讲。他在那里发表 了四场讲座,分别是:“中国雕塑”“南宋时期的伟大画家”“作为绘画的灵感的禅宗”以及“中国人对待绘画的态度”。看到在意大利的群众对他的讲座和中国艺术有那么大的兴趣,他既感到很惊讶,当然也觉得很高兴。

除了博物馆的工作、给其他机构当顾问、与商人和藏家打交道和开讲座之外,他还能腾出时间开始写中国绘画史,以及翻译中国画上的文字。这个计划后来扩大了规模,变成了两部上下册著作,第一部是1933年出版的《中国早期绘画史》,第二部是1938年出版的《中国晚期绘画史》。 在出版第一部著作之后,他在1935年再一次到东亚旅行,就是为了第二部著作收集资料。他的这些努力和多产表明,尽管有一些担忧和保留,但是在他在瑞典的职业生涯里,他终究能够为中国艺术做出一些成果。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司