- +1

庄加逊评《音乐的极境》︱从零而一,萨义德的音乐冥思

“对于浅薄者来说,不存在的事物也许较之于具体事物容易叙述,因为他可以不负责任地付诸语言,然而,对于虔诚而严肃的人来说,情况恰恰相反。向人们叙述某些既无法证实其存在,又无法推测其未来的事物,尽管难如登天,但却更为必要。虔诚而严谨的人们在一定程度上把它们作为业已存在的事物予以探讨,这恰恰使他们向着存在的和有可能新诞生的事物走近了一步。”

黑塞在小说《玻璃球游戏》中假托某知识精英“阿尔贝托斯·塞孔多斯”的这段拉丁文格言杜撰,较爽利地说出了音乐批评的吊诡,拿来概括乐评人萨义德与其所关切的音乐的关系也颇为贴切:音乐,栖息于零与一之间的冥思。音乐批评于萨义德从来都是艰难的工作,又务必要举重若轻,贴近个体的温度。为了捕捉业已消逝归零的音乐体验,他如一位猎手,调动全部的感观与智识,费尽苦心搜寻、关联、推断、拼贴、重组,最终沉淀出他认为有价值的东西。随着冥想的完成,无言的音乐复又沉入水底,唯有不断往外扩散的涟漪,试图以更宽广的半径触碰新的相遇。

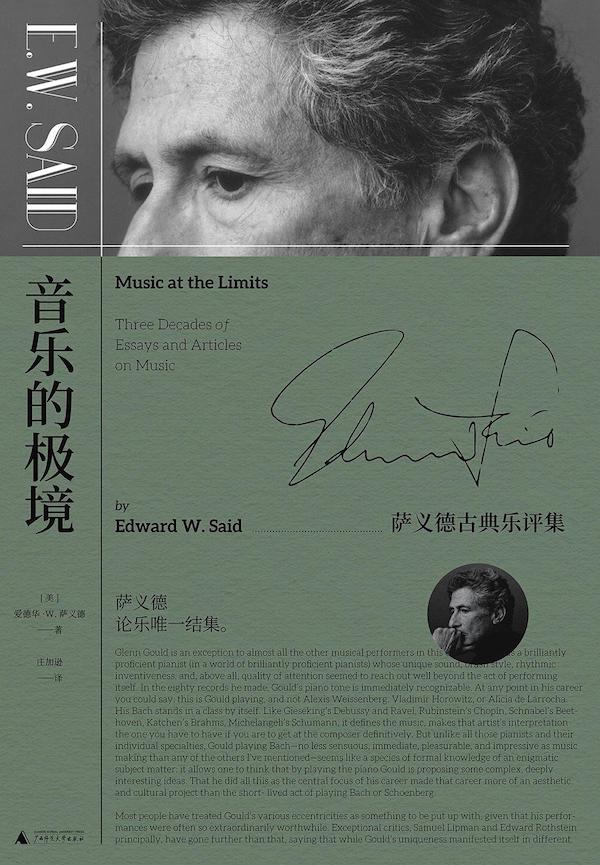

萨义德,战后影响力最大的文学与文化批评家之一,作为学术领域重量级的学者,其写作的题材涵盖文学、理论、政治、历史等,代表作《东方学》被译成数十种语言,通行于世界各地,为后殖民论述的奠基之作。一般人印象中的萨义德,是美国哥伦比亚大学的英美文学与比较文学教授,在专业领域内著作等身,经常接受媒体采访或在报刊上发表政治、文化评论,甚至撰写音乐专栏,俨然文艺复兴式通才。萨义德不仅是纸上的理论家,更是起而行的实践者。他积极参与政治、社会议题的公共空间,言人之所不能言、不敢言,担任巴勒斯坦流亡国会独立议员长达十四年,曾严辞批评美国外交政策,成为巴勒斯坦人在西方世界的主要代言人。

零:中年人与落后的乐评

在这些分量十足的光环面前,去强调一本乐评集的重大价值难免不显出些许滑稽,读者理所当然可以把它视作知识分子关于自我文娱爱好的抒情随笔,类消遣读物。音乐话题,历来不是理论体系的重要文献构成,仅仅是萨义德全部成就中颇为“闲散”的一部分,“乐评人”这一称谓较其他身份更显出格格不入的尴尬:萨义德虽自幼学习钢琴演奏,但终究是个局外人,既非演而优则评的演奏家(如古尔德、布伦德尔、查尔斯·罗森),亦非音乐学背景出身的专业人士。以哲学家的身份探讨音乐,人们第一个会想起的代表人物恐怕是西奥多·阿多诺。萨义德的乐评更多是为报刊杂志的音乐爱好者而写,篇幅不长,文风犀利幽默、随处可见充满想象力的、新鲜有趣的观点,带着几番兴致,反思亦是点到即止。用他自己的话说,这些文字“伶俐浅白”。

另则,萨义德的乐评被低估亦有整个学术圈轻视音乐话题的因素使然。萨义德认为,面对音乐时最重要的趣味是把西方古典乐视为文化领域的一部分,这种立场对一位文学批评家或音乐家而言都是意味深远的。音乐的维度需增添人文的维度,才算是平衡恰当。然而事实上,古典乐一直是徘徊在社会人文圈外的可怜角色。他愤愤不平地写道:“乐评与音乐学,以及演奏、作曲的世界,远不是文化批评领域的主要关注对象。在布列兹与福柯的对话中,福柯称,除了偶而对爵士乐或摇滚乐升腾出短暂飘渺的兴趣,那些关心海德格尔或尼采的历史、文学、哲学的知识分子们大多认为音乐过于精英主义,无关宏旨、太困难,不值得他们关注。对西方知识分子而言,暧昧混沌的中世纪、中国、日本文化等话题都能谈,就是对音乐不知该如何开口……要如何将风格、表演这类复杂的事与历史及当下的社会现实相互关联?这个问题至今尚未获得充分研究和解答,也说明美国音乐批评界的智识尚处于未开发的赤贫阶段;相比文学批评或艺术批评,音乐批评不大关切社会脉络,即使存在与社会议题的关联,也常常处理得过于简单、初级。”总之,除了几个有趣的新闻记者之辈,剩下的不过是一片无趣的沙漠。不客气地说,萨义德当年提出的音乐批评界窘境如今依然,要求日渐松懈,格调每况愈下。半个世纪过去了,这位知识分子的姿态与文字从未过时,甚至还有领当代乐评界之先的意味。

落后,还有另一层意思——迟来的。萨义德开始正经写乐评,定期在《国家民族政坛杂志》《伦敦书评》《纽约客》《观察家》《华盛顿邮报读书世界》《纽约时报》等多家刊物上刊文始于1980年代,当时的他业已步入中年。对音乐(更确切地说是对表演)的探讨贯穿他整个中晚期创作。中年,一个很有意味的零点。文章很有代入感地诠释了自我:“中年,与任何被夹在中间、左右为难的事物一样,总是显出尴尬。它不是可以被明确定义的时间或对象,也并非回报丰盛的人生阶段。中年的你不再是前途无量的青年,但也还不到德高望重的老年。年过四十,还要当个叛逆小子,未免傻气;要装老年的权威,又为时尚早,徒然一副浮夸自大的臭架子。但丁从中年危机里写出他最伟大的作品,这部作品如此恢宏又精细,若换作资质稍次的平庸者,很有可能将同样的危机变作微不足道的牢骚呻吟……中年意味着不确定和几许失落,气力衰损、抑郁、焦虑、怀旧;对于大多数人而言,中年还意味着首次对死亡频频注目。”中年的野心、焦灼化为全书文字的基调:中年人以一颗归零之心,必得更努力才行。

退后一步,人们可以从时间轴上清楚地读出萨义德的聆听轨迹:自中年渴望突破、转换的心境到晚年的逐渐开拓、释然,从极具个人化的批判到涉社会学领域的表演、跨文化联结,复又回归童年珍爱的贝多芬迷思,并获得更深沉的生命解读。音乐批判,仿佛一个不断持续的渐强音,在生命终点临近时,他心心念之的主题并非政治时局、种族隔阂、文化偏见,而是关于贝多芬与巴赫晚期风格所引发的哲思(遗憾的是,这份书写计划因为病痛并未真正完成,仅留存些残片断章)。思考音乐成为萨义德学术生活的一种常规训练,关于音乐的体悟甚至可以成为映射其重要学术关键词的镜子:《知识分子论》中的“流亡”、“回忆”,《开始:意图与方法》中的“开始”,《文化与帝国主义》中的“再现”。于是,我们不得不对这些文字多留些心眼。

一:古尔德与对位

真正启发、催促萨义德提笔的是音乐怪杰古尔德。古尔德在音乐表演道路上的离经叛道又有所执,频频转换于钢琴家、作曲家、唱片制作人、音乐记者、广播制作人、纪录片导演、作家、乐评人、炒股高手等身份,恰恰吻合了萨义德口中的“创造社会空间中所扮演的角色”。1982年,古尔德在加拿大去世,隔年萨义德便在《名利场》上刊发了自己的乐评首秀——《音乐本身:古尔德的对位法洞见》。萨义德坦言长期以来对古尔德着迷,遍寻古尔德的唱片并一一收藏,将自己沉浸在每一张古尔德的唱片中,阅读一切与古尔德相关的文字,以及古尔德自己的文字。

古尔德在这本乐评集中频频登场,所涉专题文章多达四篇且篇幅较其他文长,时间跨越1980年代至2000年以后,从古尔德的对位法思考、到古尔德的生命历程、近乎行为艺术的表演实践,最后衍化了古尔德的“知识分子”面相。双重视角,就知识上而言,意味着一种观念或经验总是对照着另一种观念或经验,因而使得二者有时以新颖、不可预测的方式出现:从这种并置中,得到更好甚至更普遍的有关如何思考的看法。似乎每隔一段时间,萨义德便会回到古尔德,重新在他身上焕发出新的思考,并日渐变幻角度,读者仿佛随着螺旋式的楼梯不断上行,回望,再上行,再回望,古尔德的对位法被拆解、重组、叠加、衍化,成为深入萨义德音乐文本的魂魄,这个鬼魅时而会闯进其他文章,犹如不变的主题隐隐地说些什么。我总有错觉,萨义德挪用了音乐的对位技法,将其转化为文字的对位,他成了《浮士德博士》里的阿德里安,只是变成了善于作智力投射的、精通对位的知识分子阿德里安。

之所以对古尔德着迷,恐怕更多是二人隔空的对位思维共鸣使然。少年时代的萨义德对音乐便很有些见地。有一回,表兄说贝多芬第五交响曲的主题是“命运敲门”,萨义德嗤之以鼻,回敬称这种说法完全是外行人的臆测。萨义德从来不愿这么窄化音乐,用唯一的意象或价值判断固化音乐,音乐在他心中代表的是时间,是流动的时间,是多面的时间,是不能停留的时间。为了延长并记录这一刻,就需要用另一个时空的另一段经验与之相比,旧时的感知因为此时此刻又活了过来,以复调的方式同唱。流逝的时间因而在某一点停歇片刻,随后飘散不见。我们很容易从萨义德的对位中唤起自己的记忆,于是在这复调之外,隐隐又堆叠出读者的第三条共鸣线,音乐才变得具体,时间一瞬间被转化为定格的固态。三者终合而为一,关于“多”的、无中心的一。即便如萨义德这样的文字高手,这种笔法如果处理不好,便会显出凌乱、缺乏逻辑。早期的几篇乐评尤为明显,常常文不对题,题目往往并不是萨义德论述的主题,而是他论述的引子或动机(如《从理查·施特劳斯说起》一文实为探讨音乐节)。读者不免心生疑窦:萨义德是不是糊涂了?猛一回头,发觉自己已游历了大半时光与世界,这是否就该是音乐之妙的显形,永远要叫你看见更多的可能,更多元的共生,哪怕一瞬间。

之间的乐,之间的人

1991年,萨义德与《楔子》(Wedge)编辑部曾就文化与表演展开一场圆桌讨论,当问及如何看待自己对音乐表演的评述时,他称“我的兴趣是,音乐在创造社会空间中所扮演的角色。我谈论音乐、孤独和旋律,这些都是我很感兴趣的题材。我不愿意把这些文字固化为乐评,我认为那是一种贬抑的形式,像表演之后隔天早上打的评分表。我喜欢去听许多的演奏,比我将来会写的要多得多,然后经过一段时间,反省、思考、反复回味,某些东西会逐渐显现。随着时间的沉淀,我才会知道那些是什么东西。这种偶尔之作和我的文学批评是属于不同的类型,在文学批评中我介入的是一些长得多的辩论,但如果以同样的方式介入音乐批评,那对我来说是无趣的”。

从古尔德一路延伸至波里尼、施特劳斯、席夫、鲁普、切利比达克,从莫扎特、瓦格纳、欣德米特、布列兹到晚期深入思考的巴赫与贝多芬(据此诞生了另一部音乐著作《论晚期风格》)。萨义德以犀利的文笔阐释音乐对社会被低估的影响力,对音乐界现状提出尖锐批评:帕瓦罗蒂将歌剧表演的智慧贬低到最少,把要价过高的噪音推到最大;莱文的指挥简直就像是从坟墓里挖音乐,而不是赋予音乐生动与活力;萨尔茨堡音乐节僵化成例行公事和恬不知耻的观光促销计划……篇幅有限,我不能尽数其中的精彩纷呈,音乐以从未有过的活泼重新诉说了些什么,甚至最终与萨义德的巴以观、东方学河流,又隐约闪烁着怀旧的个人化经验一路回望,直看向萨义德的开罗童年,一幅真切的阿拉伯式纹样,层层叠叠、光影婆娑,真是绝妙的反响。

自传《格格不入》的尾声如此道:“偶尔,我体会到自己像一束常动的水流。我比较喜欢这意象,甚于许多人附之以相当意义的固态自我的身份观念。这些水流,像一个人生命中的许多主题……它们可能不合常理,也许格格不入,但至少它们流动不居,有其时,在其地,在林林总总奇怪的组合样式中运动,不必往前,有时彼此冲撞,如同对位法,却没有一个中心主题。这是一种自由,我喜欢这样想,尽管我对此并不完全确信。”他内心非常明白:今日再确信无疑的“理论”,终不免在讳莫如深的时间面前动摇;然音乐可以抛弃确切,不断走出新的极限,它既是自由的象征,又代表着自己坚守的、意欲不断打破固有界限的怀疑精神。音乐是时间本身,是私密的情感、集体的怀旧、当下的论辩与思索,一切冲突与矛盾皆在此共处,全部时空在这个瞬间栖息。随之,音乐批评成了萨义德全部理论体系里最格格不入、最富浪漫主义色彩的“一跃”。

三十年的书写结集成册,写尽一个知识分子的博闻多才、左右为难,以及坚持与脆弱。文落乐起,我看见:另一个爱德华·萨义德就这么从水中冒了出来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司