- +1

王东杰谈晚清民国的国语运动

前一阵,在微信朋友圈看到一位先生感叹晚清民国时期错过了汉字拼音化的大好时机,错过了早日文明开化的“窗口期”,可见这种“语言-文明观”还在深层次影响着人们的思维。语言与近代民族国家的关系,语言与文化传统的关系,都是值得大加探讨的重要问题。这种重要性并不难认识,但优秀的学术成果似乎并不多,因为这里面“关系千万重”,实在不易着手。可喜的是,近期付梓的《声入心通:国语运动与现代中国》“抽丝剥茧,条分缕析”,对近代中国的国语运动作了深入细致的研究。围绕这部厚重之作,我们在清华园湖心亭1911咖啡馆请该校历史系王东杰教授回看时代大潮,为国语运动把脉。

如果把肇始于晚清的国语运动和五四新文化时期兴起的白话文运动放在一起考察,是不是可以说白话文运动并没有胡适他们说得那么困难重重?我们该如何重新认识白话文运动?

王东杰:这个问题,我觉得在很大程度上要看我们拿它跟什么来比。胡适他们当初以为自己遇到的很大的困难,第一个可能是发生在上层社会,或者说是所谓精英文化的层次上。第二个,则涉及白话文取代文言文的问题。很多人反对白话文运动,所反对的不是白话文本身,而是白话文运动要废黜文言文,将白话文树为正统。实际上,白话文写作的运动在晚清就已开展(谭彼岸先生很多年前就写过一本《晚清的白话文运动》),新文化运动诸子有好几位在当时就是实际的参与者,而他们在新文化运动时期的反对派,有不少早年也曾是晚清白话文写作运动的参与者。不过,晚清的这次运动规模还不能和新文化时期的白话文运动相比,更重要的是,他们的目的是用白话文进行启蒙,不是要用白话文替代文言文。在他们心中,文言文理所当然还是正统。不过,这已经为后来的白话文运动做了铺垫,所以,到了陈独秀、胡适提倡“文学革命”,白话文的地位很快就得到中央政府的认可,正式进入教育决策。在这个意义上,的确是“没有晚清,哪来五四”。

第三点,跟晚清的白话文写作相比,到新文化运动时期,陈独秀等人还有更大的一个构想,那就不单纯是文体的问题、文字革命的问题了,它的背后是整个思想的问题,就是要“打倒旧道德,建设新道德”。这个“一揽子计划”当然就触及更深广的社会和文化层次,遇到的阻力也更大。所以他们对白话文运动所描述的那种困难,有很大一部分原因得归结到文字、语言之外的层次,比如伦理革命。他们把自己那时候的期望一股脑都放在新文化运动上,希望借助于白话文之力,把它们都实现了,有点毕其功于一役的意思。也就是说,他们所说的“白话文运动”,其实夹杂了其它的意义,所以他们对问题的描述和判断,看上去会与实际情况出现一定的落差。因为心里有这个预期,所以当现实无法完全达到他们期望值的时候,他们会刻意制造一个“敌人”出来,比如钱玄同和刘半农“演双簧”,虚拟了一位“王敬轩”出来,要让这位王敬轩先生担当起晚清以来守旧的代言人角色。王奇生教授曾有一问:“新文化是怎么运动起来的?”你要把新文化给“运动”起来,就需要有“敌人”。这些“敌人”其实也有他们自己制造的成分,但一旦造出来,就成为至少是心理的事实。

具体到白话运动实际的推行,在不同的地方确实有不同的情况,并不是上面一道命令下来,就齐头并进展开了。很多地方,比如四川,直到三十年代前期,教育界还有以文言文为正统的风气。在社会上也还有不少场合需要使用文言,比如政府机关。如果你看过北洋政府教育部的一些档案,会觉得特别有意思。它的基本文体是文言,可是,中间呢,要抄录一段国语统一筹备会的呈文,这段呈文完全是白话文写的,然后抄完了,“等因奉此”,再回到文言的频道上。一篇完整的文言文,中间硬生生夹了一篇白话文,两种截然不同的东西就这么串到一块,显得不伦不类,你查阅的时候会有一种荒唐感。还有,就是一些传统的应酬场合,也需要文言文。这是社会心理惯性所致。你看金毓黼的日记,他当年常常要写一些类似的东西,给人祝寿啊、吊唁啊,都少不了文言的使用。

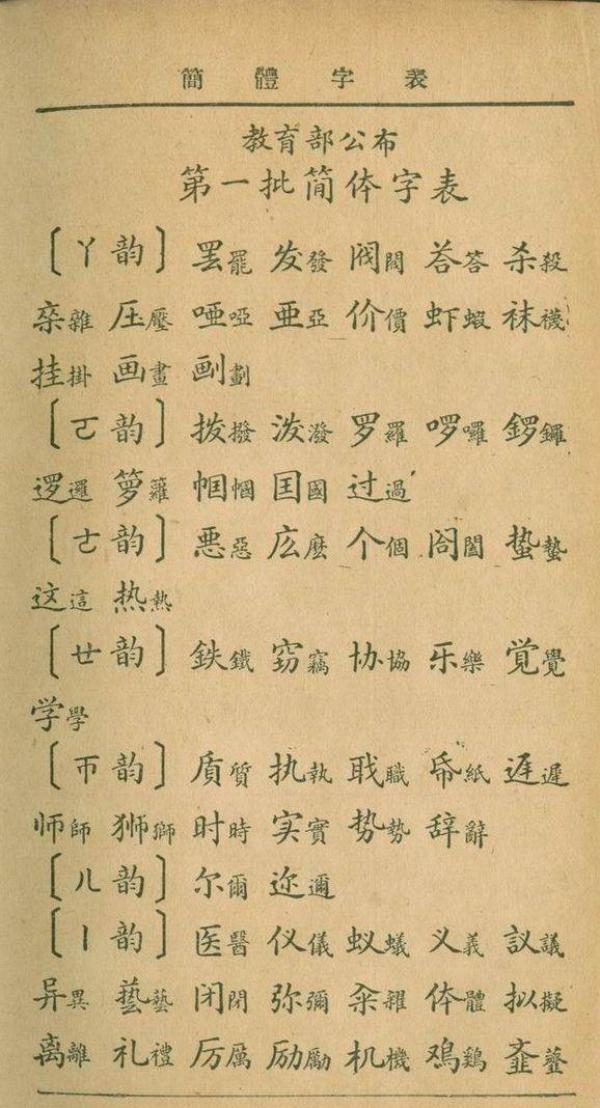

不过,我说白话文运动的推行是不是特别困难,要看它跟什么相比,意思是说,如果我们把它跟文字改革比较起来,那白话文运动是相当地容易。文字改革,最极端的是要废除汉字、改用拼音文字,这个声音一直没有间断,直到上世纪九十年代,随着计算机汉字输入法问题的解决和推广,才逐渐式微,可是,它也始终没有能够付诸实践,抵制的人比赞同的人多,有些人是先赞同,后来转变态度,倾向于“保守”。相对容易的方案是简化字,但是也颇多周折。1935年,国民政府教育部颁布过一批简化字,但很快就被废止了,阻力太大。所以,跟这个比起来,白话文运动遇到的困难要小多了。又比如跟国语统一相比,普通话的真正普及,恐怕也就是最近十多年的事。为什么语言文字领域中的这几个运动的推行效果如此不同,我在书里有过讨论,主要是从文化传统和惯习的角度切入,不一定全面,不过我认为是关键所在。

我对白话文运动的态度,基本上倾向于认可。这当然不是说它没有问题。问题不小,直到今天还有影响,尤其是它对文言的否定,实际上使其脱离了中国“文”的传统的深厚土壤,营养不良。不过它的大方向是有道理的。我的理由不是说,从文言文到白话文的变化,代表了历史发展的“必然”方向,或者说白话文一定比文言文更加进步。但是我们也不能简单地把白话文运动看作几个人凭借自己的心力搞起来的东西。实际上,晚清的文言就已经在发生很大的变化了,就是因为文言本身没办法承载那个时代那个社会涌现的众多新事物、新思维、新情感,你看黄遵宪的诗里面大量出现声光化电的意象,这是他抵抗不了的。语言文字必须是跟整个时代一起运转的,它不能跟时代脱节。在这个意义上,我认为白话文运动是一个“必然”,但不是历史目的论意义上的“必然”,而是因为整个社会已经在变了,有那么多新东西,如果坚持用文言,那必然会导致失语。

当然也有很多人在对文言做一些调试。我记得缪钺先生给郭斌龢先生写过一封信,大概是1984年吧,那时郭斌龢翻译好了柏拉图的《理想国》,他请缪先生作序。缪先生写的那篇序言,因为跟汉译名著丛书的体例不合,就没有收录进去。不过这篇文章后来是收在《缪钺全集》里边了。缪先生有一封信给郭先生,谈到写这篇序文的问题。缪老说自己是用了他们那一批人(“吾辈”)所“蕲向”的“新文言”来写的。可见当时确有些人在从事这方面的实验,就是要把文言变得更有弹性一点。如果一点都不变,就很难容纳那些新出现的东西,文言势必要被淘汰。

另外,一旦大家都使用白话文,白话文本身的发展路径也不是提倡者所能预期的。毕竟,作为一种文体,它必须要充分地实践起来,不实践起来的话,它本身所蕴含的可能性到底有多大,我们是不知道的。所以我觉得,白话文运动的开展,对中国语言的更新是很有意义的,就像当初大量佛教用语深刻地改变了汉语。不过,它的发展还远不到让人满意的地步。它还刚刚上路。我们要努力地使它走得更好。

甲午战败后,汉字越来越被视为造成中国贫弱的一个重要因素。据我梳理,大概至少从1920年后期开始(如傅斯年《中国古代文学史讲义》——1928年在中山大学任教期间的讲稿),汉字先进论逐渐占据上风,在您看来,有哪些因素促成了这一转向?

傅斯年

王东杰:傅斯年讲的是汉语先进论,而不是汉字先进论。在他们的想法中,汉语跟汉字是割裂的:汉语已经位居世界最先进的语言之列,而汉字仍处于极为幼稚的水平。这里涉及语言学中语言形态三分法与两分法的一个差异。大致说来,所谓三分法,是根据一种语言是否存在形态上的屈折变化(如属格、复数等),将之分为孤立语、黏着语、屈折语。这几种类型的语言之间被认为存在着历时性的进化关系。所谓二分法,则是把语言分作综合语和分析语两种。在综合语中,语词中表示语法关系的形态部分与表示语义的语根部分密不可分;在分析语中,二者可以任意分离独立,主要靠语序和虚词等表示语法关系。欧洲语言都属于综合语,不过,从其发展来看,有向分析语变化的趋势。其中以英语的表现最为突出。因此,分析语和综合语同样被认为存在高下之分,分析语要更进化一些。在十九的西方历史语言学家中,语言三分法最为流行。这种理论将汉语看作典型的孤立语,也就是最落后、最原始的语言,需要经过一道道进化,才可能变成屈折语。二十世纪早期,中国的语言学者心里大都潜藏着语言进化三阶段论的阴影,就想努力摆脱它。这时候,二分法就成为一个更好的选择。汉语具有更为鲜明的分析语特征。按照这个看法,它显然就是世界上最优越的语言。所以中国的语言学家一下子就抓住了它。

但是汉字的待遇就不同了。近代知识分子大都受到“声音中心主义”的影响。语言被认为是第一序的,而文字只是语言的符号,被视为第二序的。说汉字是一种落后的文字,对持这种看法的知识分子来说,心理冲击没有那么强烈。但如果说汉语是世界上最落后的语言,那打击就很彻底,很让人绝望:离开这种“落后”的语言,中国人就没办法说话啊!这岂不表明,中国文化是无可救药的?所以当初即使像吴稚晖这样激进的人,虽然他提倡用万国新语(世界语),也认为汉文“野蛮”,但他也并不是一味崇拜西方语言,他在英语里也发现了不少“野蛮”的地方。实际上,他根本就觉得,中国比起西方国家来,只不过稍稍落后了两三百年而已,是可以迎头赶上的。这里所折射出来的心态是很值得玩味的,看起来像是纯学理性的探讨,实际上完全受到文化和民族心态的影响:如果说语言文字要为中国的“劣败”负责,那么,两害相权取其轻——汉字可以承担文化落后的责任,而汉语则必须是先进的。语言和文字打成两截,不至于全盘沦陷,带给中国人以进步的希望。

正如您所说,西方的语言学研究对近代中国人的汉语观有深刻的影响,您重点提到叶斯伯森、高本汉、安藤正次等人的贡献,其中高本汉颇受民国学者的推崇,这里面是否有为我所用的成分,即利用高本汉的研究成果证明汉语在世界语言中的优越地位?

叶斯伯森

王东杰:这我是外行,不一定答得好。仅仅就这个问题本身来说,二十世纪丹麦语言学家叶斯伯森的“语言进化论”,强调了分析语在语言“进化”过程中处于高级阶段,恐怕是影响最大的。不过他说的分析语是英语,并不是汉语。实际上他对汉语并无深刻了解,所以也没有针对汉语的“进化”水平下确定结论,基本上是中国的语言学家根据他的观点,得出了汉语先进性的结论。至于高本汉,他在民国学界受到推崇,最主要的一个因素大概还是他在古音韵学上所建立的声望。他一个老外,竟然在积淀深厚的古音韵学方面做出了超越乾嘉学者的贡献,是因为高本汉的功力比乾嘉学者深吗?这跟胡适、傅斯年等人对新的学术工具和学术取向的重视有关。另外,高本汉还做过《左传真伪考》等研究,用新手段介入“古史辨”的讨论,同样受到民国学人的推崇。不过在有关汉语进化阶序的讨论中,高本汉也是常常被引用的一位。因为他证明原始汉语也是一种有屈折变化的语言,汉语越来越简单,是进化的结果,不是停滞的表征。这当然也很合乎中国人的胃口。

吴稚晖、钱玄同、瞿秋白等人在书中的“存在感”相当显著,这大体是史料呈现出来的,而国民党人在语言问题上好像并不怎么活跃,至少无法跟同一时期社会史论战的表现相比拟。不知这个看法是否有一定道理?您觉得国民党为什么是这样一种姿态?

吴稚晖

王东杰:吴稚晖就是国民党人啊,而且是个大人物,蔡元培也是。不过整体来看,你的观察也有道理。我想这和两个运动的政治属性有关。社会史论战着重探讨的是中国社会的性质,直接关涉对革命走向的判断和对革命领导权的争夺,跟政治权力的斗争密切相关。相对来说,语言问题和现实的政治权力的联系就没有那么密切。还有一个原因是,国民党是执政党,国语推行委员会(国语统一筹备委员会)就代表官方在这个问题上的看法。所以国共两党在语言文字方面的斗争,代表官方出面发言的是黎锦熙、何容这样一批人,他们的主要形象还是学者,不是官员。但是国民党在这个问题上也不是无所作为的。我在很多地方的档案馆里都看到国民党中执委宣传部1938年发布的一份文件《中国字的拉丁化运动应注意之点》,就是针对共产党和左翼文化人倡导的“中国字拉丁化运动”的。不过就国民党内部来说,在语言文字问题上仍然存在分歧。五四时期孙中山、廖仲恺、胡汉民等人就汉语和“文字”(这里不只是汉字,主要是汉文)谁更先进的问题,和胡适等人发生了争论。这方面,蔡元培、吴稚晖都应是属于胡适一边的。定都南京之后,国民党也不是铁板一块,其中有老的如吴稚晖这样的无政府主义派,也有像戴季陶这样文化态度上更接近保守主义的人,还有一批像蒋廷黻、王世杰这样倾向于改革的新文化人,他们对语言问题的认识和态度都不尽相同,所以才会出现推行简化字几个月就被废掉这种事。

就国语和民族主义的关系来说,中国、日本、西方走上了不同的道路,在您看来,为什么中国的国语运动会这么曲折?

王东杰:我觉得,英国和法国等西方国家的国语运动的主要任务是,怎么样把某种强势方言提升到国语的地位。比如说,怎样把伦敦话变为英国人的标准语,这是第一点。第二点,他们的国语运动中,涉及很强的社会阶级因素。我们知道,英国人对口音所反映的阶级意识特别敏感,一个人一开口,你就知道他的社会地位。有个电影(《窈窕淑女》)就是讲,语言学家怎样把一个卖花姑娘训练成上流社会淑女的故事,那里面就涉及很典型的语言跟阶级地位关系的问题。

相对说来,这两个问题在中国语言民族主义运动中表现得都不算太明显。第一点也有,主要是北京话能不能作为国语标准的争论,但是和欧洲相比,重要性没有那么强。第二点就更弱。在相当长的一段时间里,说国语并没有让人觉得更“高等”,说方言也未必就低级。

在我看来,中国国语运动一个最突出的特点是,它跟文字的核心地位有关系。日本学者平田昌司说过一句话:汉语的特点就是一定要用汉字来写,不允许其他文字进入。这个观点乍看起来好像挺怪的,似乎是把汉语和汉字混在了一起。这可能和平田先生作为一个日本人的观察有关:在日语里,和汉混杂是再正常不过的了。但平田这句话其实非常有道理,因为汉语基本上是没办法跟汉字分离的,尽管有各种各样的方言,但它的一个最基本的特征,恰好就体现在文字的核心地位上。文字在文化传统中的核心性,是造成中国的国语运动跟其他国家的类似运动不太一样的地方,它不是特别关心口音所反映出来的阶级性的问题,虽然多少也会有,有些方言常被大家拿来开玩笑,你看过去的市井小说、评书,在北方的话,可能就会拿山西话开玩笑,但是也就是一个玩笑而已,并没有那么深刻的阶级涵义。

国语运动中有一个看起来很吊诡的地方:从字面上看,它最重要的课题应该是语言,但实际上,它始终关注到文字。它从清末的文字改革发端,一步步地才关注到语言统一的问题。这个运动一直维持要把汉字拼音化的理想,但最终的结果是,它让大家意识到,汉字作为方块字的形态是不能变的,要是离开了汉字,国语运动是无法成功的。国语运动遵循的语言统一方案,基本上是由“读音”统一“语音”,还是以字为中心的。中国过去,不但不同地方有不同的方言,即使一个地方的人,说话和读书,发音也不同,有“读书音”和口语音的差别。这里虽然多少也有阶级成分,但不表现为方言和方言之间的差别,而是同一方言内部的差别。比如说福建所谓的“孔子白”,其实也是一种方音,但它是读书音。各地读书音不同,但有很多相似之处,有一个大致相似的标准。吴稚晖说,就是读书音的存在,才使南腔北调的蓝青官话成为可能。中国的国语运动就建立在这种特殊的历史经验的基础上。就是在这个意义上,我才说如果离开汉字的传统,我们不可能设想国语运动能取得成功,至少不会是今天这个样子。而且国语运动的中心议题也不是要把某一种强势方言提升为标准语言,尽管后来还是以北京话作为国语的语音标准,可是争议一直很大。而除了语音之外,按照胡适的看法,国语运动的坚实的基础就是宋元以来形成的一种书面的白话文,它是调和南北的。

我们刚才说过,白话文运动是整个国语运动中推行最迅速的一个,而白话文是“语”,更是“文”。在很多人看来,国语运动的内容首先就是白话文,在这个意义上,它其实主要不是靠“说”而是靠“写”运动起来的。

国语运动的这些特点,在我看来都和中国文化传统中文字的核心性地位分不开。一般的语言民族主义运动几乎不会在文字方面多思考。当然,土耳其、德国、苏联等也有文字改革,不过更多的还是形体上的改变,不像我们这样反复纠缠着是不是要废汉字——这是文字性质的变革。

至于整个东亚,日、韩、越南这些国家,也都有各自的国语运动,这跟它们各自的民族独立和现代化运动有关,其中也都牵涉到废除汉字的问题,不过,有彻底和不彻底之分,像韩国,老一辈还可以用汉字笔谈。我曾在首尔问路,找个年纪稍微大点的,可能还能看得懂汉字,但年轻一代基本不行。据说在韩国法律文书是需要使用汉字的,因为韩语里同音异义字也不少,容易造成歧义,所以最关键的东西还是要用汉字来写。我们知道,日语直到现在还保留了不少汉字,而且有逐渐增多的趋势。尽管严格来说,汉字对他们来说还是外来的东西,但是经过长期使用,已经内化了。一个民族想完全摆脱自己的文化传统,相当困难。所以,如果不跟欧洲相比,仅仅局限于东亚地区,各国国语运动最重要的差异恐怕也在于它们的语言和汉字的关系。相对说来,不管是韩国的谚文,还是日本的假名,都是他们自己发明了很久的东西,他们废掉或部分废掉汉字,还是有自己的传统。而我们要是废掉汉字,就等于一个人割去心脏,只有死路一条。

不过,要承认的是,我的这项研究也有一个缺陷,就是我对东亚其他地区的考察不多,只是虚晃一枪。如果要把这个问题说清楚,还需要投入更多的时间和精力,也需要调整和弥补我现有的知识结构,我心向往之,而力不能至,所以特别希望看到其他学者在这方面有所突破。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司