- +1

沈卫荣︱今天我们依然是香格里拉的囚徒吗①:东方主义

3月底,受美国学术团体协会(American Council of Learned Societies)邀请,我远赴纽约参加一项国际性佛学研究奖助计划的学术评审活动。其间有幸与评审小组的其他成员一起,接受主持这项学术活动的密西根大学教授小唐纳德·S. 洛佩兹(Donald S. Lopez Jr.)先生和他的夫人增泽知子(Tomoko Masuzawa)教授的邀请,去他们在纽约的新居做客,面对着窗外哈德逊河如画般美丽的夜色,宾主共进晚餐,其乐融融。洛佩兹教授是当下美国最有影响力的藏传佛教学者,也是美国后殖民主义文化批判领域内的一面大旗;而同为密西根大学教授的增泽太太,则以十分前卫、犀利和有洞察力的理论建树称名于学界,其学术名望丝毫不逊色于她的丈夫,同样是美国宗教学界很有影响力的大牌学者。她的著作《追寻梦幻时分:寻求宗教的起源》(In Search of Dreamtime: Quest for the Origin of Religion)和《世界宗教的创造或曰,欧洲的普世主义是如何在多元主义的语言中被保存下来的》(The Invention of World Religions: Or, How European Universalism was Preserved in the Language of Pluralism)等,都曾是美国学界受人称颂的名著。

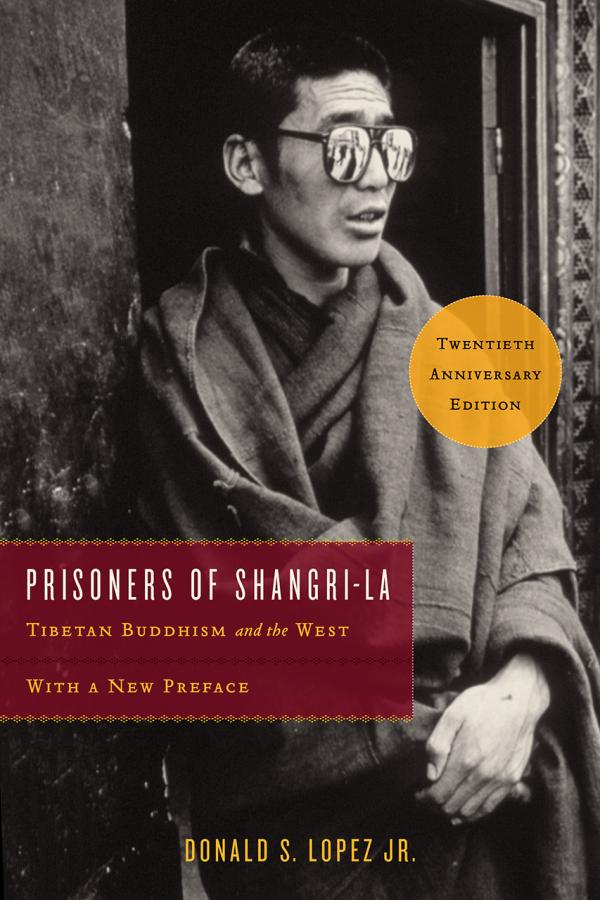

这样轻松愉快的聚会本来不是讨论严肃学术话题的好时机,可毕竟能见到洛佩兹先生的机会十分难得,我最终还是忍不住开口和他讨论起了那个由他最早引出来的话题,即“我们是香格里拉的囚徒吗”?刚刚过去的2018年,是他的名著《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》(Prisoners of Shangri-la: Tibetan Buddhism and the West)出版整二十周年,芝加哥大学出版社为此专门推出了这本书的二十周年纪念版,其中附有洛佩兹新作的序言。 我对当年初读这本书时所受到的巨大震撼和顿悟式的启发至今记忆犹新,不料弹指间已经二十年过去了。

值得一提的是,我同样也是增泽女史的学术粉丝。二十年前,她曾专门著文对畅销小说《失落的地平线》(Lost Horizon)中创造的那个乌托邦理想——“香格里拉神话”中所蕴含的帝国主义、殖民主义思想,作过极其深刻的理论反思和尖锐的政治批判。她的那篇鸿文《从帝国到乌托邦:〈失落的地平线〉中的殖民主义印记的抹消》(“From Empire to Utopia: The Effacement of Colonial Markings in Lost Horizon,” Positions: East Asia Cultures Critique, Vol. 7, No. 2, Fall 1999, pp. 541-572)我曾捧读再三,其言辞之犀利和理论之精深曾令我击节叹赏、佩服之至。它和《香格里拉的囚徒们》一样,对我理解西方的后殖民主义文化批判,以及它和西藏、藏传佛教研究的关联,具有特别深切的启蒙意义,给了我很多学术的和理论性的启发和激励。

洛佩兹和增泽伉俪无疑都是极具创造力的天才型学者,他们分别在各自专擅的行业内锐意进取、笔耕不倦,几十年如一日,至今都已著作等身,功成名就;但他们依然还在不断地开辟新的学术领域,开创新的学术理念。二十年来,我持续不断地读到他们一本又一本的新著,每每斩获新知和启发,但心里最忘不掉却还是那本《香格里拉的囚徒们》。不知不觉间,我心中也滋生出了一个挥之不去的“香格里拉情结”,如今可算得上是一位相当资深的“香格里拉的囚徒”了。回想二十年前,洛佩兹“我们都是香格里拉的囚徒”的呼声振聋发聩,一时在世界范围内引起了巨大的反响和激烈的争论(《香格里拉的囚徒们》出版后,美国宗教研究会[American Academy of Religion]很快就组织了国际性的学术专场研究会,会后还编集了那场专题讨论会的评论集,参见Journal of the American Academy of Religion 69, no. 1 [2001], pp. 163-213);二十年来,这样的争论不绝于耳,至今依然时有所闻,具有紧迫的现实意义。虽然时移势迁,我们对“香格里拉”的认识已经不断地被赋予了新的视点和内容,但我们依然必须时常扪心自问:“今天的我们依然还是香格里拉的囚徒吗?”

看起来,习惯于开学术风气之先的洛佩兹夫妇,或早已经不再是“香格里拉的囚徒”了,他们对我等依然津津乐道的这个旧话题显然不复有往日的那份激情了(洛佩兹当年声称“这本书并不是在囚牢的墙外写成的,它也没有拥有一把可以让人逃离[囚牢]的钥匙”,见1998年版,13页; 但在他为出版二十周年纪念版新写的序言中,他基本上没有讨论“香格里拉的囚徒”这个主题,见2018年版的二十周年版序言)。不过,洛佩兹先生十分肯定地对我说,他对他当年提出的“香格里拉的囚徒”这个观念至今没有任何的疑虑,他相信二十年后的今天“香格里拉的囚徒们”不但没有在世界上消失,而且其数量还在不断的增长之中。他的这本旧书二十年后并没有过时。

我告诉洛佩兹先生,我敢说眼下我们中国已经是这个世界上“香格里拉的囚徒”最多、最集中的地方了。在二十年前的中国,“香格里拉”作为一个名称或者一个概念,均远非家喻户晓、人人明白。但在今天的中国,它却绝不仅仅是一个人人向往的旅游观光胜地,而已经是一个在中国人生活中产生重要影响的物质的和精神的双重存在了。随着中国在现代化、全球化的道路上越走越远,“香格里拉”这个本来虚无缥缈、若隐若现的世外桃源,已与全中国人越走越近,成为他们物质和精神生活中的一个无法规避的真实存在了。

听我这么一说,洛佩兹先生和其他在座的朋友们看起来多少都有点将信将疑。中国人对香格里拉(西藏和藏传佛教)的认识和看法在这前二十年中发生了翻天覆地的改变,其速度之快、幅度之大,足以令我们自己瞠目结舌,不敢回望,更何况对于像洛佩兹先生这样基本只能依靠西方媒体的报道和说法了解中国现状的西方人呢?在晚宴的这个短时间内,我很难把我自己对这一个于过去二十年间发生在中国的“香格里拉现象”的观察和思考很好地组织起来,并用比较简单但又具有说服力的事例和语言告诉他们,与他们分享和交流。

必须承认的是,我虽然早已经被“香格里拉之魅”击中,但从来就不是一位“香格里拉神话”的研究者。阅读和体会洛佩兹《香格里拉的囚徒们》一书是我尝试“祛魅”的开始,这个过程一直延续到了今天。屈指算来,我对“香格里拉”的关注和思考已历二十余年之久(关于我早年对此问题所作的一些相关的观察和思考,见拙著:《寻找香格里拉》,中国人民大学出版社,2010年)。不得不说,二十年确实不是一个短时间,细细思量,可察见世人对香格里拉(西藏和藏传佛教)的看法,已于不知不觉间发生了许多的变化。同样,我自己对“香格里拉神话”的认识和批判也处在一个不断改进和加深的过程之中,于此,我愿将自己近期新获的一些粗浅的观察和思考表达出来,以受教于洛佩兹先生,以及广大与我一样关心西藏和西藏文化的“香格里拉”的粉丝、“囚徒”或者批评者们。

大家知道,“香格里拉”(Shangri-la)是英国小说家詹姆斯·希尔顿(James Hilton, 1900-1954)发表于1933年的一部畅销小说——《失落的地平线》(Lost Horizon)中虚构和创造出来的一个乌托邦式的世外桃源。1933年的欧洲正处于二战前夕,可谓山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。饱受了一战兵燹祸害的欧洲百姓,惶惶然若惊弓之鸟,他们惧怕再受战火灾难,渴望能生活在一个歌舞升平、喜乐自在的世外桃源之中,于是,一个集聚自然之富美、文艺之喜乐和精神之自在于一体的位于东方的“香格里拉”便随之应运而生了。不言而喻,香格里拉不过是欧洲帝国主义、殖民主义想象和创造出来的一个子虚乌有的乌托邦。

本来,香格里拉虽然被定位于东方雪山峰峦之中的“蓝月谷”(Blue Moon Valley),但它不但与藏传佛教徒们自己创造和寻找中的理想国——“香巴拉”(Shambhala)毫不相关,后者通常也只在有成就的佛教上师们禅修所得“净相”(dag snang)中显现,而且也不见得真与约瑟夫·F. 洛克(Josef F. Rock, 1884-1962)笔下的云南汉藏边境地区,特别是纳西的民族风情,有任何直接的关联(关于洛克在云南所做民族学调查的详情,参见斯蒂芬妮·萨顿:《苦行孤旅:约瑟夫·F. 洛克传》,李若虹译,上海辞书出版社,2013年)。可是,在西方东方主义和后殖民主义背景下的东方想象中,希尔顿虚构的这个“香格里拉”却给他们“想象西藏”提供了最好的原始脚本,并由此途径而渐渐地将西藏全盘香格里拉化了。洛佩兹的《香格里拉的囚徒们》借助了萨义德(Edward W. Said, 1935-2003)先生的“东方主义”理论,对西方想象西藏和藏传佛教的历史过程,以及它对现实国际政治、社会的影响进行了生动和充分的揭露和批判。

《香格里拉的囚徒们》告诉读者,西藏从来就不是一个“思想和行动的自由主题”,而是一个西方幻想的对象,而这个想象出来的“虚拟的西藏”(virtual Tibet)对于当下西方的社会、文化和政治都有着十分特别和巨大的影响。在西方,西藏不是一个具有自己的历史以及独特的社会构成和文化传统的现实存在,而仅仅是一种人为的建构,它是一个由西方人、为西方人设计和创造出来的一个神话式的、超现实的存在。有时西藏被理想化为一块净土、圣地,是集聚人类一切智慧的宝库,一个完全奉献给佛教实践的田园牧歌式的社会;有时西藏又被妖魔化为一个充满了各种迷信、巫术的地方,一个中世纪的腐朽和罪恶的渊薮,一个令人厌恶的疯狂剥削和压迫农奴的神权政体。不管是理想化,还是妖魔化,总而言之,这两种互相矛盾的刻板印象的流行,均表明西藏绝对不是一个真实的、现实的存在,它只不过是一个被幻想的对象。

洛佩兹以萨义德式的犀利的批评手法,对西方对西藏和藏传佛教的一贯的东方主义式的想象和误解做了精彩的描绘和入木三分的批判,成功地揭露了西藏何以一直被西方人当作一种神话式的超现实存在的原因,并通过对西方想象西藏的历史过程的分析,揭示了隐藏在今天的西藏被彻底地香格里拉化这一现象背后的深刻的西方社会文化背景,以及这种“神话西藏”现象对于今日之世界政治和国际社会可能造成的巨大影响。

大家应该都还记得,至少在上个世纪八九十年代,西藏可以说是整个西方世界的一个最重要和不可或缺的“他者”,西方把西藏想象成为一个理想社会,一块由神王(god-king)统治的人间净土。在他们眼里,西藏人酷爱自然、绿色、和平、和谐,他们生来就平等慈悲、发心利他,视世间万物皆如梦如幻、也不为利衰毁誉等世间八风所动,一心只想着早日获得出世的解脱,所以,西藏天生就是一个人人渴望拥有的绿色环保、智慧、慈悲、和平、幸福和非暴力的和谐社会。不幸的是,这样一个可以作为治疗所有后现代社会种种弊端之对治,和作为它们的楷模来追寻和效法的理想社会,这个当代的人间香格里拉,却正遭受着“外来邪恶势力的侵略”,这令西方人无法容忍。

如前所述,对于西方的香格里拉化西藏的想象,洛佩兹和增泽夫妇都曾做过十分尖锐的批评。增泽直言不讳地指出《失落的地平线》中的“香格里拉”是一个充满了西方帝国主义和殖民主义腐臭的地方,香格里拉化西藏,将西方人想象出来的那个“西藏”强加给这个现实中的西藏,它无异于对西藏实施精神殖民。增泽把帝国主义分成“接触”(contact)和“比照”(contrast)两种不同的类型,前者是直接的政治、军事和物质干预,而后者则是在东西之间作出一种精神的和非历史层面上发生的两极对比,即把东方设计为一个超越时间、超越历史的,非物质的理想空间,把它型塑成为一个高度物质化的、充满冲突和危机的西方现实社会的反面和对治,而香格里拉化西藏无疑就是她所说的“比照”型帝国主义的一个典型形式。这种精神化和神话化了的西藏与现实的西藏本来风马牛不相及,它完全是西方人按照他们自己的意愿和理想,特别是按照他们对失落了的过去的好时光的怀恋(nostalgia for the good old times)而作的一种对“他者”的天才的想象和精心的设计(增泽上揭文;亦参见拙文:《接触和比照:“西藏问题”的国际背景》,载汪晖、王中忱主编:《区域》,总第三辑,社科文献出版社,2014年)。

与增泽对隐藏于香格里拉化西藏这一现象背后的帝国主义和殖民主义本质所做的一针见血的揭露和批判不同,洛佩兹对西方神话化和香格里拉化西藏的批判相对温和,后者是从这种后现代的乌托邦想象有可能对现实中的“西藏事业”带来严重危害这一视角出发,来批判西方人的西藏想象的。洛佩兹认为将现实的西藏理想化为香格里拉对于“西藏的事业”是有害的,其后果必然是将西藏边缘化,因为它的一个潜在的危险必然就是有可能因此而将西藏移除出现实政治行为所能触及的范围,并把西藏放进一个纯粹理想化的和幻想的区域内,把它当作神明供奉起来。正是从这个角度出发,洛佩兹认为西方那些热爱西藏和藏传佛教,热情地支持“西藏的事业”的人,实际上已经沦为“香格里拉的囚徒”,因为他们不是真的在关心和支持一个现实的西藏,而不过是在和他们自己的影子作着堂吉诃德式的搏斗,是在奋力和他们自己设计和热爱的那个不可或缺的“他者”较劲。他们把全部的热情和力量错误地投注到了一个他们为自己设计和构建的乌托邦理想之中,而且执迷不悟,无法逃出他们自己构建的这个精神囚牢——香格里拉,所以,他们都是“香格里拉的囚徒”。(参见乔治斯·德雷福斯[Georges Dreyfus]:《我们是香格里拉的囚徒吗?东方主义、民族主义和西藏研究》 [Are We Prisoners of Shangrila? Orientalism, Nationalism, and the Study of Tibet],Journal of the International Association of Tibetan Studies, No. 1, October 2005, pp. 1-21. 在基本同意洛佩兹的主要观点的前提下,德雷福斯坚持认为西藏人本身没有像洛佩兹所描述的那样为这种香格里拉神话的创造作出了十分积极的贡献,他们也不应该被同样视为“香格里拉的囚徒”。事实上,对于流亡藏人参与香格里拉形象塑造早已有很多实际的个案研究,例如Toni Huber, “Green Tibetans: A Brief Social History.” In Tibetan Culture in the Diaspora, edited by Frank Korom, pp. 103–19. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997; Toni Huber, “Shangri-la in Exile: Representations of Tibetan Identity and Transnational Culture.” In Imagining Tibet: Perceptions, Projections and Fantasies, edited by Thierry Dödin and Heinz Rather, pp. 357–72. Boston: Wisdom Publications, 2001.)

于此必须指出的是,沦为“香格里拉的囚徒”并不意味着他们是这场世界性的“想象西藏”运动的“受害者”,正相反,他们更是借助“香格里拉神话”而对西藏进行精神殖民的“施暴者”。当西方利用他们在政治、经济、文化和话语等多方面的强势和霸权,要将他们精心设计的这种“香格里拉神话”强加给西藏,并要求将它转化为西藏的现实时,这就彻底地暴露了他们要对西藏实施赤裸裸的精神殖民主义的本质。正是这些“香格里拉的囚徒们”设计出了一个非历史的、超越时空的香格里拉,而且还期待在现实政治中将一个虚拟的理想世界转变成为西藏的现实,这就是为什么一方面香格里拉/西藏会成为一个越来越为世人注目和关心的世界性话题,而另一方面“西藏问题”却变得越来越复杂和越来越难以解决的根本原因。

与其说洛佩兹所说的“香格里拉的囚徒”真的就是那个世外桃源香格里拉的囚徒,倒不如说他们是西方在“香格里拉神话”背景下形成的那一套“西藏话语”及其话语霸权的直接“受害者”。长时间来,被广大西方民众接受的那一套“西藏话语”的主调是绿色环保、和平和谐、智慧慈悲、平等利他和非暴力等等几个西方后现代社会最关心、最重视的关键词。与此相应,在这套话语的影响之下,世人对西藏的关注主要集中在对西藏自然环境的保护,对藏传佛教传统的维护和发展,和一个自治、人权、和平、非暴力的西藏社会的建设等方面,人们更乐于在西藏建设一个“没有武器的和平区”,一个自然环境保护区,或者说一个集绿色、和平、环保和幸福于一体的主题公园。显然,这套“西藏话语”与任何武装、暴力、军事冲突等等都格格不入,所以,它给或不惜借助武力来实现的所谓“西藏事业”造成了强大的比照和障碍。

而洛佩兹正是从这一角度出发来诠释他所提出的“香格里拉的囚徒”这一概念的,他认为正是西方人对西藏所作的这种香格里拉式的想象,在把他们囚禁在自己设计的囚牢(香格里拉)之中的同时,也彻底地改变了“西藏事业”的方向。事实上,每一套被广泛接受的世界性的“话语”都涉及不同的侧面,其话语霸权不可能只倒向事物的某一方。前述这套“西藏话语”无疑具有极大的号召力和影响力,它掀起了一股世界性的“西藏热”;与此同时,它也给这股西藏热潮设下了难以突破的限制和障碍,使它必须停留在和平和非暴力的层面,必须走自治和维持民族及其文化传统的延续的所谓“中间道路”。

洛佩兹想用“我们都是香格里拉的囚徒”这样听起来多少有点惊世骇俗的口号来唤醒他的同胞们,希望他们能及早除却香格里拉的迷思,回到西藏的现实中来。从解构“香格里拉神话”,呼吁正视西藏现实这个角度来说,《香格里拉的囚徒们》是一本发人深省、意义深远的好书。然而,洛佩兹于书里书外多次强调他用心解构香格里拉神话的目的不过是要唤醒那些执迷不悟的“香格里拉的囚徒们”,令他们早日回归到“西藏事业”的正道上来,这非常令人费解。如果说打开香格里拉这个囚牢的目的,只是为了要让牢中的囚徒们冲出牢笼,去为“西藏的事业”而奋斗,这不但与世间流行的“西藏话语”背道而驰,而且其后果也必将是灾难性的。显然,这样直白的政治动机亦将大大削弱洛佩兹这本学术著作的学术价值和社会意义。对所谓的“西藏的事业”的设计本来就是他所批判的香格里拉化西藏的产物,是想象西藏的一个组成部分,它是应该受到批判和解构的东西。说到底,这个事业的核心不过是要去拯救一个根本就不是实际存在的东西,而不是要去关心一个现实的、物质的西藏的存在和发展。在驱散了香格里拉的迷雾之后,我们所看到的这个现实的、物质的西藏不但面临着任何一个处于现代化和全球化过程中的地区所面临的所有问题,而且还由于其特殊的地理条件和社会发展形态而面临更多具体和实际的困难和问题。如果将去除香格里拉迷雾之后的西藏所面临的问题仅仅归结为洛佩兹所说的那个“西藏的事业”一项,这不但失之简单,而且依然完全脱离西藏的实际,或即又陷入了对历史上的和未来的西藏的另一种想象了。

曾让洛佩兹大惑不解的是,大部分“香格里拉的囚徒们”(以及它的读者们)显然没有能够很好地领会他的这份良苦用心。这部著作出版后,洛佩兹一直以为中国方会有人站出来和他对质、辩论,可令他惊讶和失望的是,事实上站出来和他争论,和从各种不同角度对他这本著作提出尖锐的批评,甚至认为他写作这本书的目的只是为了“责难受害者”(blaming victims)的那些人,全部都是曾经和他“站在一条战壕里的”同志和战友们。他们觉得最不能容忍的事就是洛佩兹“书中说的全是西藏人如何不好的事情”,显然他们对香格里拉的热爱远不是洛佩兹这一本出色的学术著作的出版就能够被消除掉的,他们公开挑战洛佩兹说,当今世上哪有什么香格里拉的囚徒?要不然你给我指出其中的一位来让我们见识见识?(Donald S. Lopez, “Author’s Response,” Journal of the American Academy of Religion, Vol. 69, No. 1 [Mar., 2001], p. 212)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司