- +1

你知道乐山除了大佛还有什么吗?

“小地方”是单读的一个固定栏目。我们采访来自不同省份、不同区县、不同乡镇的人,请他们讲述自己的故乡。正是这些你从未听过却真实存在于版图上的名字,组成了今天的中国,塑造了你我或清楚或模糊的面目。

今天是小地方的第九期,前《单读》实习生田也采访了 90 后作家周恺。周恺是四川省乐山人,他的小说《苔》讲述的便是清末民初乐山的地方故事。可如今提到乐山,我们对这座城市的了解似乎止步于大佛。在周恺看来,乐山是个有江湖气的地方,大家都暗暗较着劲,他从未想过为这座城宣传,他更愿意带领我们回望家乡遗失的码头,没落的船运,以及生如草芥的水手们。

编者按

田也

周恺是一位独特的 90 后作家,在大多数年轻人都处于关注自我的状态时,他的长篇小说《苔》却把视角放在了清末民初的乐山,他用当地的方言与史实,还原了一场革命、一段旧时代的家族兴衰。

而周恺本人也是四川乐山人,小说中的很多人物与情节,都使他与故乡重新产生联系。这一期的小地方,就由周恺带领我们回到那个时代的乐山。他的记忆是从九十年代乐山航运的衰落开始的,紧随其后的,就是那些水手们的命运。他们从古至今好像都是如此,在他的小说里是这样,现在依然是这样。卑微如苔草一般依附于时代,轻描淡写的死去,而后不值一提。

虽然整部小说都是用乐山方言写成的,但是在采访的过程中,我发现周恺的口音已经丝毫不带有方言的痕迹,这可能和他做电台主持人的经历有关。就像他自己所说的:“一个人真正有乡愁,是从改掉乡音开始的。”

你对乐山的基本印象是怎样的?

乐山的大体位置是在川南,东接自贡,西接雅安,北边是眉山,南边是宜宾,南边的马边有个小尖尖挨到云南。底下设有十一个县市区,其中马边、峨边、金口河是属于少数民族地区,主要是彝族,这三个地方以及沐川和井研县经济要稍微落后一点,乐山市的主要工业基本都集中在五通桥、沙湾、夹江和峨眉山市。这是现在的乐山。以前乐山的地盘要比现在更大一点,包括自贡、宜宾以及眉山的一些地盘,过去都归属乐山,以前区位划分也跟现在差不多,各个地方的经济状况也差不多。

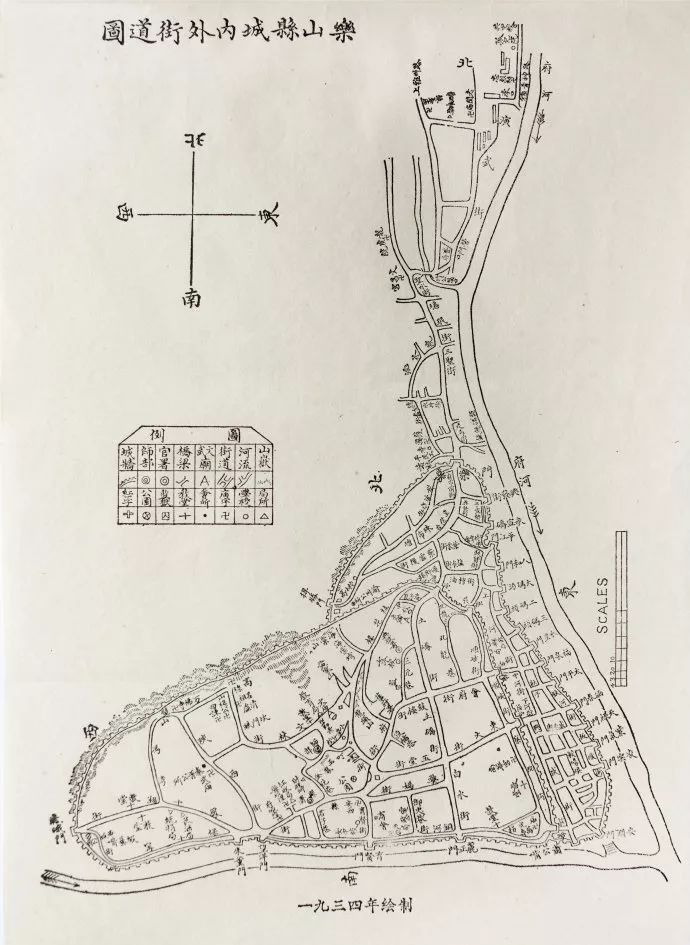

乐山城是在岷江和大渡河的交汇处,岷江西岸,大渡河北岸,整个城区差不多就是依江而建,城中心就是现在老公园一带。大佛景区其实是在城外头,所以我们小时候,乐山城的外地人并不多,后来乐山的美食渐渐出了名,近些年城区的外地车和外地人才渐渐多起来。整个城区的生活大概就是一种很安逸平静的状态。

我不是乐山城里人,我小的时候在乡下。我在乐山生活了二十六七年,去年才出来。

其实乐山的发展还是分阶段的,这里以前是一个码头,所以过去有船运的时候,乐山的人口流动可能要稍微大一点。但是现在除了旅游景点,好像没有什么自然而然的那种往来了。主要是因为后来整个船运行业都没落了,现在的乐山可能就比较比较死气沉沉。

在我小的时候其实船运已经开始没落了,就九几年的时候。比较巧的一点是我妈就在一个航运公司的造船厂上班,但也会跑长途运输。我小的时候就经常坐他们的船出去,去到重庆那些地方。

在我们小的时候,乐山城里就已经没有大码头了。乐山城被大渡河和岷江分割开来,以肖公嘴为突起,呈扇形分布。我们小的时候停船的那个地方,其实就已经在岷江的对面,在一个叫乌尤坝的地方,其实已经跟乐山城已经没有关系了。

至于没落的原因,我感觉可能是和河道有关,有修水库的一部分原因,但是背后的深层次因素肯定很复杂。

以前出船是就从宜宾往下游走的,去到重庆,甚至是上海那些更远的地方。宜宾是一个大码头了,而乐山只是不大不小的一个中间站。乐山码头最重要一个作用,是从宜宾到成都之间的中转站。但后来整个的岷江航道,从乐山到成都的这条水域,河道就废掉了,自然而然的就没什么船跑了,也就没有办法以这个产业作为支柱,很多过去从事这个行业的人就没有依靠。

航运行业的生活是什么样的?

因为我母亲工作的原因,所以从小对水手们就有一定的了解。水手都是跑船的,基本上是因为他们家在河边上,因为种种原因,过去都是比较零散的,可能靠一艘小木船就去捕鱼或者是打横渡。后来五六十年代的时候兴起集体经济,这些水手就都收归到大的工厂里面去,我妈妈当时就是去接的我外公的班。

我对他们的印象用一个词形容就是“卑微”。乐山有一句话叫做“世上有三苦,打铁撑船卖豆腐”,这三个行业应该是最苦的。水手们的生活都是很原始的,过去是这样,现在还是这样。

做水路生意好像一直给人一种剽悍的感觉,因为水手们其实都无所谓了,大家都只剩一条裤衩了,什么都无所谓了,巴不得就重新洗牌,巴不得那个厂就申请破产,然后一个人能捞一点就是一点,都是这种心态。包括航运公司的那些人,也是大家去闹,去堵政府堵公路,其实都是因为就自己什么都没有,你要抓我去坐牢我就去坐牢,你怎么样都无所谓,反正大家都是一个样。

而且当水手在水上生活的时候,他们永远经历的都是一个陌生的地方,尤其是那种跑长途船运的,就得提起点那种野蛮的劲头才能跑得下去。我记得好小的时候,跟着船一起出去,几乎每到一个地方都要去停码头,总会有人过来收保护费,当然其实也不是保护费,但是一二十块的还是得给,这是长久形成的一个规矩。

在我的印象当中,我接触到的水手好像命都不太好。航运没落以后,我母亲所在的航运公司一艘船都没有,整个厂就是即将垮掉的状态,水手们也都没有工作了。有很多水手到最后就什么补偿的钱都没有,家庭也破裂了,有个别最后走投无路就只能选择自杀。

而且远离陆地本身就会给人一种不安全感,虽然在江河上跑船也没有远离陆地很多,但是至少说基本上是远离人间的。所以他们就都很寂寞,每到了一个稍微好一点的地方就去进录像厅,或者是去嫖娼。他们所有的生活、能够见到的人,其实都是围绕着船来进行。就从乐山跑一趟重庆,那时候单边都得十来天,往返要将近一个月。坐车其实也就一天的时间,但是你要坐船就得那么久,所以他们很多到最后都是妻离子散的结果。

有一段时间,我和我跑船的干爹经常待在一块,跟着他出川、下重庆。在他的船上有一个水手,从重庆回来以后,听到别人的传言,说他老婆跟别人偷情,他们两个人就吵了一架,她老婆后来就喝农药死掉了,一直到现在那个水手都一个人。有很多这种事情,他们的生活就是很卑微。

你眼中乐山人具有怎样的气质?

我有一个朋友看了《苔》以后,他说感觉有一种暗藏着的荷尔蒙,就是那种闷闷的气质,整个四川好像都是这样的。

你可能看不出来这个人是心里面藏着什么事,或者是这个人过去是什么样的,但是你要跟他接触起来,有的时候他会流露出那么一点点。我记得在三四年前,在乐山的一个叫做老公园的地方,就和很多其他城市的老公园一样,有各种小孩玩的玩具。而且当地政府好像也不太管这些,所以很多都是个人搭建的一些游乐设施。

当时就有一家姓米的三兄弟,他们三兄弟一块在那做小孩玩具的生意,周围人都觉得这三个人没什么问题,而且都觉得这几个人挺好的。然后突然有一天,我也忘记了是老大还是老二,就忽然提着把刀把另外两个弟兄全砍死了,包括老婆也一起砍死了。突然就炸出来这样一件事,大家都很吃惊。把凶手抓住了以后才知道他们原来就是在那个地方抢公园的地盘,但是大家凑来没觉得会有这种矛盾在里面。

这都是跟地缘有关系的,是一个地方人的基因。我接触到的北方人,大多数都有那种北方人的气质。但是东北与四川其实还是有类似性的,不过其中也有差别。东北人是明着较劲,但是四川人是在暗地里的,我能够明显地分辨出来这两种气质。这跟过去的袍哥,包括四川各行各业都有那种江湖帮派的组织是有关系的。过去四川有码头必有袍哥,乐山历来是川江重要码头之一,直至解放初期,仍有袍哥起义。

以前我倒不觉得,因为自己是乐山人,其实很难去认识自己。但是当我去翻书翻资料,作为一个局外人,隔着一层去看的时候,其实会很明显感觉到乐山有一种很浓的那种江湖气。当然这不一定是贬义的那种江湖气,乐山人就是见人说人话,见鬼说鬼话,这一点特别的明显。

但是他还是有自己的底线,这个底线其实和过去各种各样的江湖规矩是有关系的。我们当地有一个方言词汇,叫做“不落教”,大概就是说你这个人不讲规矩,其实和当初的历史都是有关系的。

可以谈谈《苔》和乐山历史的关联吗?

我在写《苔》的过程中,查阅了很多和乐山有关的资料,光是电子版的资料就有 99.6MB,还不算实体书。还有那些老照片,加上我自己的一些印象,构成了《苔》中所描写的时空。小说的位置大概就是两个部分,一个部分是以前我在乡下的记忆。我生活的那个地方叫安谷,后来我把这个地方改成白庙了。还有一部分就是在城里,其实乐山城很小的巴掌大一点的地方,大概就这两个地方。

在那些资料中,看起来比较有趣的有刘致平的《中国居住建筑简史》,我以为他写到了我外婆的宅子就找来看了(很可能不是)。对了,我外婆与《苔》中的主人公一样,也姓李,她是 1918 年生人。她父亲是地主,她是家里的独女,她父亲从别的人家抱了个儿子来养。我外婆出嫁没多久,她父母就死了,那个抱养的儿子继承了家业,我外婆没有分得一分一厘。我小时候,她总跟我讲她以前的宅子是怎样的。

还有薛丽蓉的《中国禁毒史的一个断面:清末民初苏州禁烟研究》,我从这篇关于禁烟的文章中,了解到了鸦片的价格。还有山田贤的《移民的秩序》,小说中有关铁钎会的礼仪,大多是从这本了解到的。更荒诞的是,关于彼时妓院场景的描述,我竟然是从乌尤寺僧人圣炯口述资料中了解的,圣炯本人的经历恐怕也足够写一部长篇小说了。

《苔》

周恺 著

中信出版集团 / 楚尘文化 出版

而书中涉及的袍哥故事及礼仪和切口部分是从父辈口中得知的,部分来源于卫聚贤先生口述资料,以及民国白庙哥佬会舵爷刘钊属下王世模先生口述资料。小说中,龚占奇部分经历也与刘钊有相似之处,尽管他们并非一个时代。

以前在乐山生活,不会感觉到这个地方跟过去有什么联系。其实全中国的城市都一样,该拆的都拆,该毁的都毁,就觉得没有太多深层次的记忆。但是我写小说的时候,有的时候会去实地看一下那个地方,发现其实好多东西还是在那的。是真的没人管,但是也没人去摧毁它,也没人去保护它。

《苔》里面写到有一个东岩书院,我那时候找了好久都没找到,后来从一个巷子,其实也不能叫巷子,很久都没人走了,全是青苔。我就顺着这条路一直往山上走,突然就看到一个亭子,是已经被烧毁的样子。我后来查本地的新闻,是说亭子在 2014 年的时候被一场大火烧掉了。但那里就是我小说里面写到的东岩书院。

类似的这种经历其实还有很多,突然之间照着地图上去走走,然后就冒出来这么一个历史的残留,就感觉很神奇。你就与这个地方的过去,出现了很微妙、很隐性的联系。其实在创作小说的过程中,哪怕作为一个当地人来说,这也是对过去乐山的重新理解。而且也不是主动要去这样的,我写的初衷也并不是要去宣传这个地方,或者要去展现这个地方的过去,而是在写完之后,对乐山的整体有了一个新的认识。这是我在创作《苔》的前后对乐山感受的最大变化。

故乡对你来说意味着什么?

我是去年八月份才离开乐山的,在那之前,我在乐山的电台做了五六年的主持人,主要是播新闻,还夹带着播路况,那时候,我对乐山城的道路状况其实一点都不熟悉,经常出错,经常被投诉,后来,我辞职了,专心写小说,在写小说的过程中,我构建了一个想象中的乐山城,这就变得很奇怪,就好像记忆是直接搭到了旧时代的或者说想象的旧时代的乐山城上,而且这种记忆在某些特定的时候会跟当下呼应,比方看到桂花楼几近坍塌的旧木楼的时候,比方看到洙泗塘某户旧时的院落的时候,那一瞬间,整个人都会晃一下神。

如果把“故乡”当成一个文学的词汇,当成一个有情感寄托的地方,我以为的“故乡”是很可疑的,因为它根本不存在,至少说不存在于我的经验当中,那时候,我很喜欢陈建年的一句歌词“乡愁不是在离别后才涌起的吗?”那是我还没有离开乐山的时候,我写完小说过后,这种矫揉的情感就渐渐变得淡了,等我真的离开了乐山,离开了四川,反倒不会去意识到那种文学意义上的“故乡”或者“乡愁”,对我而言,更多时候那个地方就等同于父母以及一些亲戚朋友,当然,我觉得这跟我老婆是眉山人有很大关系,我们的方言很像,差别很小,所以我们平常间都说的是方言,我一直都觉得,一个人真正有乡愁,是从改掉乡音开始的。

编辑丨十三

文内图片由作者提供

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司