- +1

对话大山:一个全球主义者和他的“存在主义危机”

文|小声喧哗

像我们几个主播这样身上打满了中国的时代印记,却在人生最关键的几年浸淫在欧美文化环境中的人,在现在的中文互联网上并不少见。我们每一个人都是一个复杂的人类学标本,国企下岗、改革开放、WTO、911、奥运会,到后来的ISIS、川普当选、脱欧、贸易战,每一个事件都深刻地影响了我们的生活轨迹和思维方式。

大山老师是和我们一样的合成体,构成却很不一样。他的惯用语、思维方式和灵活或委婉的说法,像一个谦和自省、从儒家环境里浸淫出来的中国60后知识分子。而大山对于新事物的思考、对国际化的热情、对种族问题的反思,又让我们觉得他也是一个内心冲突很多的当代青年。大山主动把自己和马男波杰克“BoJack”放置到同一个宇宙中,证明了他和BoJack恰好相反————他从未停滞,他依旧在吸收这个年代最前卫晦涩的幽默。在和小声喧哗交流的邮件和录制的过程中,他给自己的过去打上了1.0, 2.0, 3.0这样不断迭代的标签。

以下是小声喧哗和大山长达两个小时的对谈与邮件内容的集合,经过编辑和删减。

小声喧哗:您有一个在中国家喻户晓的名字,在很多人的观念里出名这件事本身是可以作为一个人生目标存在了,出名之后就可以高枕无忧,这个人的叙事基本就完成了。但是现实并不是这样的;出名之后,依旧有无数个“我是谁,我相信什么,我代表着什么”这些存在主义问题亟待回答。除了做相声演员,您也在自己的职业生涯中转换了许多次角色。比方说,去做话剧演员,去演电视剧和电影,做文化交流的工作。您之前提到过最近又在很多社交媒体上看到您的出现,尤其是“大山侃大山”单人脱口秀。这些年您都经历了什么?最近您都在忙什么?

大山:从波杰克说起吧,因为这是个特别90后的视角,基本上跟90后在一起,大家都会说,哇,你是Bojack。Bojack五季我从头到尾我全都看了。他好像比我大一岁;他是64年生的,我是65年出生。他是一个90年代红极一时的明星,我一炮打响的作品也是在80年代的尾巴,也还是主要是90年代。

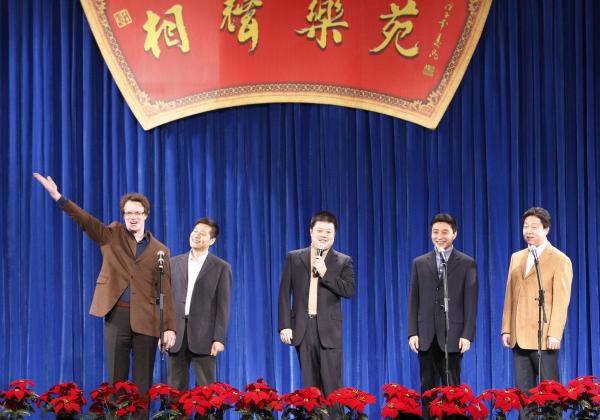

我88年9月份到了北大,11月份就上电视,成名作就算是89年的元旦,和一个在北京长大的巴西女生扮演了两个特别贴近百姓的、土土的角色。刚刚出来的时候给了大家一种很意外的感觉;一个外国人不但会说中国话,居然还是那种土的掉渣的北京话——什么“盖了帽了”,什么“侃大山”之类。虽然后来中国通成了一个典型的银幕形象,但是当时不是。

那年是我是多伦多大学东亚研究(East Asian Studies)毕业。毕业之后觉得早晚也得去一趟中国是吧?当时我被分到北京大学做不拿文凭的进修生,学校对你也没有明确要求。有这样的一个机会去参加一个节目,我当然就很积极的去做了。

没想到,当年元旦晚会一下就给大家留下了很深刻的印象。那个时候媒体很集中,加上重播收视率已经是5个多亿。一下子大家都看到了,都记住了这个外国小伙叫大山;上电视的各种机会就滚雪球一样的越来越多了。通过这一台晚会,我认识了姜昆、唐杰忠,也开始接触到相声,也开始觉得学点这个也好玩儿——又贴近生活,又是语言艺术,又是喜剧。 于是那个时候就跟姜昆拜师开始学说相声了;我能够跟着其他的一些演员走穴;到处去演出,也是一种比较深入的旅游方式。做了几年以后,才变成了一个比较严肃的一种追求,一直发展到今天。

我的大山1.0,就是留学生变成了笑星,学习相声,提高自己的汉语水平的大山1.0。我尽量的去深入到中国的文化当中,中国的社会当中。我和Bojack一样,都是九十年代突然出的名。但Bojack从头到尾还是在娱乐界里头,希望能够主演一部电视剧、演一部电影、拿个奥斯卡什么的。我呢是歪打正着进的相声圈,摸爬滚打几年以后还是从那儿跳出来了。

当时想做一个中外的交流使者。哪方面一直不是特别清楚;是做外交?或者做贸易?做教育?做了几年以后,我才决定干脆还是做文化吧;这样就从娱乐跑到了文化交流,成为了大山2.0。2008年北京奥运会时,我作为文化顾问加入了加拿大团队;2010年上海世博会我做了加拿大总代表。

文化使者这个头衔确实是很虚的;换一个文化环境你就可以称为自己是一个文化使者。但是世博会总代表那应该算是最名正言顺的;我文化使者的身份在世博会也达到了一个高峰。那个时候我才四十多岁,还不至于退休吧,下边还得继续做;但是做什么呢?我当时的想法就开始变,我就觉得还是回过头,回到喜剧,回到民间。我开始不愿意去做这种官方的这些交流活动,不愿意去做一个大使馆的文化官员什么这些;我还是想做一个民间的形象。

折腾几年以后,结果就变成了一个单口秀——《大山侃大山》,这个我从2013或者14年以来在做的一个主要事情吧。这就是“大山3.0”。有一次,同事提到了费翔。费翔跟我基本上算一个时代的人,86年上春晚,比我早几年。他八十年代大红大紫,比我大几岁吧,我们当时九十年代一起走穴,也经常碰到一起。后来,我就听年轻人嘲笑说这个费翔现在堕落到什么程度呢?他经常在中国的三线、四线城市去巡回演出,我就羡慕死了。从我的角度来说,北京、上海、深圳这种演出的机会非常多,我什么时候我能够到平顶山去演一个节目,就太好了,这个机会太难得了!

我现在有的时候带着年轻的喜剧演员一块组织去企业活动,会遇到不同的观众。我们今天面向大学生,就是尽量往大学生这方面去说。你今天我们面向的是哈尔滨的化肥经销商,那处理就完全不一样。我发现一线城市很多脱口秀演员特别不适应,但是我倒是很喜欢能够脱离北京、上海、深圳这种大都市非常cosmopolitan(国际化)的环境,到河南山西、到平顶山攀枝花去演。我作为一个外国人,银幕形象能够深入到中国的三线四线城市,这一点我很珍惜,也一直在努力追求。

小声喧哗:“大山”在80-90年代的舞台形象是也是一个复杂的文化现象:中国刚刚开始改革开放才十年,急于想要封闭落后的状态下走出来。在大众文化中,许多在崩塌,许多在破土。中国像一个青春期的少年/少女对外界又好奇,又不想显得卑躬屈膝,有点傲娇地渴望世界对中国这个身份的认可。当时的大山往往扮演着一种来学习中国文化的外国人形象;一方面它折射了一种大众情绪,另一方面也在被一些官方话语体系收为己用。真正来中国生活的外国人不一定真的接受这种“大山身份”;他们希望自己是观察者也好,投机者也好,都在有意无意地批判或者反抗这种文化身份。您对于您自己塑造的“大山”这个舞台形象怎么看?面对这么多让人舒服或者不舒服的解读,您自己本来想要表达的是什么?

大山:八九十年代是中国改革开放初期,都在特别积极的往外走;世界也有很多因素进来,大家都在疯狂地学习英语,各种外国文化在中国也开始传播。大家对自己传统文化,对汉语,对中文,有一种焦虑:我们走向世界的过程中是不是把自己丢了?我们年轻人都在学习外语,我们的中文怎么办呢?在这种环境下,我的公众形象给了大家一种安慰。全球化并不完全等于是西化,西方人也是在学习我们,其实是平等交流的一种过程。

“大山”这个公众形象跟我自己本人有一定的距离;那是一个经过润泽的舞台形象。我思考大山这个角色必须跳出来用第三人称完成;我提到大山的时候,也经常是第三人称。我逐渐脱离喜剧的原意之一是我觉得我自己都有点达不到这个舞台形象。你在说相声的时候,台上台下你都叫大山;侯宝林上台他是侯宝林,侯宝林下台他还是侯宝林。所以观众有点分不清楚你是台下的真人和台上的形象到底有什么区别。西方喜剧也是一样的,电视上的Seinfield和生活中的Seinfield到底有什么区别,这个不太清楚。

虽然是我大山,我完全控制着他的行为语言;他演的节目都是我演的节目,他接的项目都是我接的项目。看起来我完全拥有对他的形象的控制权。但是,节目演完了,东西抛出去了,大家是怎么理解那就不在你控制的范围内。

我给自己立了一个标准是什么呢?我每次演节目,就演我自己,把自己最高的水平拿出来给大家。演电影的时候我用行业标准要求自己;说相声的时候,跟相声界的行业标杆去比;作为主持人的时候,就是跟主持人去比。

我想表现出自己最好的相声水平这件事,其实也是受到了很多反对。当时相声界头号人物是谁?在八九十年代,姜昆、唐杰忠这是属于黄金搭档。姜昆老师顶峰时期我曾跟他们同台演出,那个节目的笑点就是姜昆自己说不了的绕口令,我张口就来,好像不用练似的。当然实际上在台下练了好长一段时间。

但是之后有些导演说,我们还是喜欢你这种洋腔洋调、傻得可爱的那种形象,你千万别丢了,你别把自己当中国人。我说,如果你只是想要一个外国人,想要一个token(符号化的人),那大有人在,你随便去找。如果要我来的话,我还是要拿出自己最高的水平。

我希望通过节目,去表现一个真实的我、一个和观众直接对话的个体;我就是大山,大山是这么一个人,你喜欢就好!但是我不代表加拿大,我不代表西方人,我不代表白人。但是,观众把你看成某一个现象,或者是某一群的一个代表人物,那是他们的事情;我是一个被解读的对象。

很多在中国的外国人对大山这个公众形象的反感也是这个问题。我变成了所有上中国媒体的外国人的代表——那些出洋相的也好、装傻充愣的也好,我变成了他们的一个标杆。但是这个是我自己一直是非常反对、努力脱离的一件事情。我现在跟老外专场保持距离,坚决不参加。除非作为一个专业的主持人可以去主持这样的活动,但是我绝对不去做选手,去参加什么这个外国人才艺大赛什么这种节目。

在电影或者电视剧里,我扮演的角色也都是类似于我自己的一些“中国通”的角色,比如郎世宁或者埃德加·斯诺;从来没有扮演过“傻老外”或者token foreigner(符号化的外国人)。我前些天看《流浪地球》,Mike隋演的这个角色一出场——“我爸是北京的,我妈是墨尔本的,我是合资的!” 我一看,还是以前的那一套梗,这二十年都没变啊!

小声喧哗:您来到中国时,是改革开放初期的80年代;您和“大山”一起走过了中国的80年代、90年代,一直到现在。这个形象在不同的时代遇到了不同的观众,您也自己走过了很多不同的环境和舞台。您对这三个时代怎么看?

大山:八十年代的时候,有一种感觉是我们得改,我们不改不行,因为我们的方向是错的。怎么改也不太清楚,但是改的欲望还是挺强的。现在这个时代不同的是什么呢?再会过头我们看这十年、二十年,中国发展还蛮不错,尤其年轻人并没有这种必须得改的急迫感。

如果把春晚当成时代的缩影,确实八十年代是在大胆创新。当时的一个说法是“敢想敢干”;你有什么想法你去尝试。反正谁也没做过,能不能做不知道,允许不允许也不知道,这个限度是在哪里,很不清楚。现在每一年创新并不是很多。

现在这个时代和我刚来中国的时候感觉完全不是一个世界。我也希望能跟上这个时代的变化。我也是活在今天的一个人,不像Bojack对过去那个时代特别留恋。我觉得现在我演的节目比那个时候强不知道强多少倍,所以我还是很喜欢现在,喜欢现在在做的事情。

但是让我比较失望的是什么呢?八十年代我们觉得随着高科技的发展,将来交流会越来越方便了,八十年代已经比七十年代方便很多,九十年代就更加方便了!后来有了互联网什么的,哎呀,地球村马上就实现了!我们将来国与国之间,就没有什么界限、没有什么障碍了!后来发现……这些没有发生。特朗普当选之后,我才意识到,哇,现在Globalist(支持全球化的人)都变成贬义词了!就有人骂我们这些Globalists。全球化之前是我们一直追求的一个目标,我们就是希望全球化呀!后来,哎呀,我们都变成坏人了。

在中西两种文化之间生活和工作了三十多年了,我并不觉得中西的误解比那个时候少;甚至隔阂比那个时候还要大一点。社交媒体让我们之间的隔阂越来越大越来越大。世博会以后我进入了一段就是比较迷茫抑郁、或者是中年危机的一段时间,其实也是意识到这一点。就是我们一直努力的目标,好像没有越来越近,反倒感觉越来越远了。

小声喧哗:您曾经在微博上直白地承认了自己早年扮黑脸(Blackface)的历史。然而,在中国的文化情境下,对于有色人种的歧视并不是一个每个普通人都会思考或是是遇到的问题。当时是出于一个什么想法分享这个故事呢?

大山:我一直努力不参与Twitter上的政治讨论;但是看到最近好几件关于涂黑脸的事情,我觉得应该发一下。我们对过去所做的一些傻事,我们道歉也并不难,就错了就错嘛。我在Twitter上解释了自己的黑历史。然后有人挑战我说,你Twitter你才多少个粉丝,你的粉丝都是在微博,你为什么只敢在Twitter上发表声明?所以,微博我也发了一条。

公开这段黑历史,我自己心里考虑了几年。明白了这个“扮黑脸”的含义以后,我也一直不敢面对。我有一个朋友到现在也没有公开,因为他说他身边的黑人朋友太多了。和美国的扮黑脸的Virginia州长有一个本质不同的是,我们当时扮黑脸完全是处于对偶像的崇拜,比如说扮演Michael Jackson是因为你崇拜他。我们当时崇拜的是Temptations,也是七十年代非常有名的一个黑人乐队嘛,跳舞也有特点,我们就模仿他们。

我在为微博写这一篇文章主要是解释这个:Blackface并不是简单的去打扮成某一个角色、化化妆而已,是有一个特殊的历史背景,会引起对这段历史的一个回忆。我觉得当时我们十七、八岁的时候的观点和很多中国人还是很相似,并不知道黑人会怎么看这样的节目。尤其是美国黑人;因为这个问题更多是美国文化环境里的一个特殊问题,换到非洲黑人,脱离了这个文化环境,他们好像就没有那么在意。

这篇文章发表以后,确实在Twitter上有美国黑人特别气愤;有杂志也采访了北京的一些美籍黑人,他们也是觉得这个特别不可思议,不可理解。他们说就八十年代没有人不知道这个是种族歧视,你装啥?我就想着,我们当时我们在渥太华一个小镇呀……

Twitter上还有人回复,这个大山这个涂黑脸有什么了不起,他不就是一辈子就是靠着他这张白脸吗?这个是比较微妙的一个问题,因为你不能否定这种优待的存在,但是你完全依靠这种优待,是一件很没意思的事情。作为一个白种男人,我一直把“white privilege”看成一个陷阱。你做什么都会有一定的优势,尤其是在中国这个white privilege尤为突出的地方。如果我只靠这张白脸、享受这种优待,我就会降低对自己的要求,做不出有意思、有水平的事情了。

小声喧哗:您曾经在一次说相声的时候开玩笑说过“自己要比所有的中国九零后来中国都早”, 没错,您在中国的深刻记忆和经历超过了许多九零后对于中国经历过的短暂世界,对于我们这些早早出国、又早早把自己标榜为cosmopolitan的年轻人来说,您又见证了一个更艰难以及更完整的中国开始“国际化”的过程。现在您换了一个表现形式,从相声换到了单人脱口秀;在之前和小声喧哗的交流里,您说到您现在创作的一个核心是在中西文化中寻找共性。您在在创作新作品、使用新的媒介载体时,遇到了什么样的挑战呢?对于现在那些对美剧英剧格外熟稔的年轻观众——您如何去弥合和他们之间的距离?

大山:我最早不是特别看好单口喜剧(stand-up comedy)在中国的发展:都是还是英文表演,属于北京三里屯那种特殊的文化环境。黄西2013年回到中国也开始发展,然后各种俱乐部,北京、上海、深圳各种这种喜剧俱乐部,开始做起来了,而且是用中文表演。80后脱口秀这个电视节目也是非常受欢迎。

我13、14年以后开始往这个”大山侃大山”这个方向去发展一方面受了这些西方笑星的一些启发,一方面也是看中国的脱口秀开始本土化、开始扎根;我就看出了自己的一个机会。

我不是听相声长大的,我是听stand-up长大的;我骨子里的喜剧文化是stand-up。后来留学的时候一段时间非常集中去研究相声,也受了这种文化的熏陶。我就有一个特殊的角度把这两种形式结合在一起。而且终于可以摆脱中国老师和外国学生这种身份定位——哪怕我和90后在一起表演相声,他是地地道道的中国人,我是外国人,那么即使我说了二十多年相声,我还得演学生。

如何能和年轻观众拉得近一点的?我这方面这些年也做了很多尝试,也遇到了一些问题。开始的时候,13、14、15年也进入上海深圳这些俱乐部,都是跟那些比我小十几、二十岁的人在一起;我也开始适应这个环境,开始在这种酒吧里头找素材和定位。后来从这个环境走出来,我发现我的观众其实很大众化。比如说包了一个剧场做一个大型的演出,五百人、七百人、八百人、一千人的这种剧场,那来的观众里头确实有80后、90后,但是他们都是带着他们的父母。

所以我们在酒吧里头练出来的那些段子,如果不是大都市年轻白领的观众是听不懂的。比如说90后大家基本上都知道谁是波杰克;离开这个年龄段没有人知道波杰克。所以我非常努力去贴近年轻观众所做的一些工作或者做的一些努力,到最后演出的时候发现这些段子不适合他们。

我的观众大部分还是从央视认识的我,来的时候带着一种怀旧的心理;我一定程度上也愿意去满足他们怀旧的心理,大家想看什么我也得给他们什么。但是在这个前提之下,我还是想继续向前走,给他们演一些新东西。怀旧心理把他们请进来了,一定得给一些新的感受。

对于小声喧哗的听众这样类型的观众,我非常看重,因为他们都是很有思维、很聪明,而且而且是最国际化的一群人。但是呢,对于我来讲,这个永远可能只代表着前卫,就是我在这方面在做一些新的尝试什么的,在找一个自己的一个新的形式也好,新的一个定位也好,但是最后的目的,还是面向尽量广的一个观众群。

小声喧哗:《人民日报》曾经形容您说:“大山是外国人,却不是外人”。您在中国生活了三十多年,对这个说法怎么看?

大山:这个形容我认为非常难得。这句话就是我的一个追求吧。我从来没有想否定我是外国人,从来没有把自己就假装是中国人,或者是扮演中国人,我就是演大山,我就是我自己。出名成为大山是一个歪打正着;但是这给我带来最大的一个优点是,在如今这种极度你我分明的环境里头,大山这个形象打破了这种局限。

提到文化差异,我们从出发点就会把中西看成截然不同的两种文化。我希望通过我的节目,来表达这样一个意思:中国人外国人其实没有我们想象的那么大差别。到底差别在哪里呀?不是还是有很多地方差不多?你吃米饭,我吃面包,这种差别有什么了不起的?(文字版原载于@小声喧哗 微博,略有删减)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司