- +1

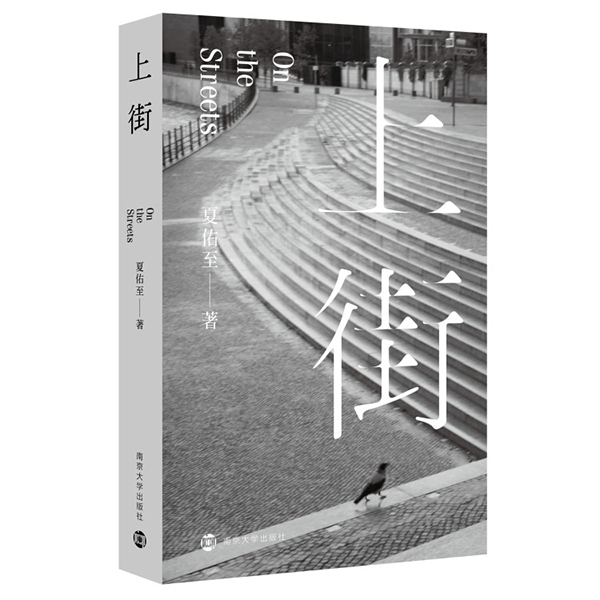

十字街头|上街:用明信片写一本书

我用写明信片的方式写了一本书。

几年前换了智能手机之后,我发现这只手机首先是相机。它很快改变了我拍照的方式,随后又改变了我使用照片的方式。智能手机可以随时随地拍照,非常便捷地把照片插入文本。这坚定了我的看法,照片和文字应该结合得更紧密。

写作和拍照以前完全是脱离的。很多摄影师坚持不阐释甚至不谈论自己的照片。有些人这样做,也许只是为了保持姿态,但也有一些摄影师真诚地相信,照片存在的全部价值,是因为它能传递无法用语言传递的信息。有些评论家也反对摄影师阐释自己的作品。他们认为阐释照片是读者的特权,摄影师应该隐藏在作品背后,最理想的情况是让读者根本意识不到他们的存在。

摄影师让·摩尔(Jean Mohr)和作家约翰·伯格(John Berger)合作了3本书,既有《幸运儿》(A Fortunate Man: The Story of a Country Doctor)和《七分之一》(A Seventh Man)这样的纪实报道,也有《另一种讲述方式》(Another Way of Telling)这样谈论视觉文化的理论著作。这些图文书提供了一种示范,文字和图像结合得当的话,可以创造新的阅读经验。

但这几本书也强化了摄影师和写作者的分工模式。和那些很少谈论照片的摄影师一样,在这些书中,让·摩尔对自己的作品沉默不语,把阐释照片的任务完全交给了约翰·伯格。当然,约翰·伯格谈到照片的时候是审慎的,很小心不去破坏照片营造的气氛,也绝不用文字描述照片的细节。

设计师也为照片留出了足够空间,让·摩尔和约翰·伯格的名字总是并列出现在封面上,而不像其他图文书那样,摄影师的名字总是另起一行,列在文字作者的姓名下面。但这些努力,还不足以回答一本图文书要面对的主要问题。

受约翰·伯格的启发,爱德华·萨义德(Edward Said)准备写《最后的天空之后》(After the Last Sky)时,邀请让·摩尔去拍照。这本书的主题是巴勒斯坦问题的历史与现实,中间还夹杂着萨义德的家族记忆。

萨义德显示了自己结合图像进行历史叙事的高超技巧,很显然,他对视觉艺术的感受力绝不亚于对文字的掌控力。但是,相比约翰·伯格,爱德华·萨义德对摄影的理解,更像普通美国报纸的编辑。在萨义德的书里,照片的作用类似于刑事起诉书上的物证,是对一个写作者到过现场的背书。

萨义德深知,自己的读者群集中在知识分子圈。要让更多的人——也就是知识水平较低的人,理解这本书的主题,需要想点办法去吸引他们的注意力,使用一些容易被普通人接受和理解的传播技巧。照片是萨义德让自己显得较为通俗的变通之道,是他为了讨好低层次读者而弯着腰说话的尝试。在书中,萨义德并不讳言这一点,而让·摩尔继续一声不吭。

其实,让·摩尔的拍照风格并不适合政治指控。他的照片甚至不适合媒体。他那些给人留下深刻印象的照片,不管是英国乡村酒吧里的跳舞的人,还是一条通往土耳其某个村庄的砂石路以及路边的橄榄树,其成功之处,在于它们刻画了一种特别的当地氛围。这种氛围是在安静而快速的拍摄中,用许多张照片逐渐累积起来的。

照片上的景色、人物和各种小物件的特写,让·摩尔的构图方式和后期制作时选择的影调,能够激活读者的情感和记忆,引起他们的共鸣。但照片激发共鸣的过程,并不像检察官在法庭上展示物证那样,需要构建一条因果关系的链条,更不用指向唯一的结论。

实际上,图像刺激情感和记忆的方式既微妙,又多样,和人类情感和记忆本身的多样性成正比。这和文字有很大的不同。

图像可见的特征会约束过度联想或过度阐释,所以,尽管萨义德的文字指向清晰,尽管他努力想通过超凡的文字技巧包裹让·摩尔的照片,将它们用于政治说服,但那些照片并没有排着队,向着萨义德指定的结论走过去。结果,这本书里的照片和文字没有互相成就,而是削弱了彼此。

意义含混其实是图像的一般特征。宗教壁画是为了向缺乏阅读能力的受众传达教义的,鉴于委托人和赞助者需要表达特定的主旨,为了防止传播中经常出现的意义衍射现象,壁画的设计者需要控制图像的阐释权,画工只能严格按照固定的程式和风格来表达特定意义。

但即便如此,打动普通人的往往也是壁画的色彩、造型等视觉元素,而不是壁画的神学主旨。对后者感兴趣的也许只有宗教人士和历史学家。雄辩如萨义德,也改变不了这个事实。

开始使用智能手机之后,我不时从手机里挑了一些照片,印成明信片,隔三差五给朋友寄去。我很享受这个过程。文字和照片是很难结合的,唯独明信片这种形式,文字和照片可以拓展彼此表达的边界。

这让我产生了一个念头:我想用写明信片的方式写一本小书。

如果一个严肃的写作者去尝试一件在约翰·伯格那里让人心存疑虑,而在萨义德那里让人扼腕叹息的事,也许是不明智的,但如果只是写明信片那样,又另当别论。严肃的写作大多是深刻的偏见,作家有各自的读者群,读者会因为主题、情节和叙述风格等因素决定要不要读完一本书,但大多数人收到明信片的时候,通常只会感到分享的喜悦,如果照片与自己有关,还会因为照片保存了时间的痕迹而心存感激。至于照片好不好,文字是否精到,倒也不用忙着去下结论,因为那并不是重点所在。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司