- +1

武大建成记:珞珈山新校址内的土地征收与纠纷

中国现代意义上的土地征收起源于清末,而至民国以后,特别是南京国民政府时期,方才开始形成制度化、系统化的土地征收法律体系。1928年7月28日,国民政府公布了共8章49条的《土地征收法》,这是南京国民政府有关土地征收制度的首部法律。该法规定国家兴办公共事业可以依法进行土地征收,并将公共事业分为十类,其中第七类即为“关于教育学术及慈善之事业”。同时该法还对土地征收者、被征收者和各级政府机关的权利义务进行了详尽规定。正是依照《土地征收法》,国立武汉大学建筑设备委员会作为兴办事业人,于1929年下半年开始了有关工作。国立武汉大学珞珈山新校址的土地征收,也成为中国现代土地征收制度的最早实践之一。

依照《土地征收法》,在征地计划确定后,兴办事业人应将征地具体计划和详细地图呈请有关政府机关,经核准后由相关机关予以公告明示。如前所述,武汉大学于1929年7月向湖北省政府呈报了选址珞珈山建设新校舍的计划:“查敝校拟购土地,东以东湖湖滨为界,西以茶叶港为界,北以郭郑湖为界,南面自东湖滨起至茶叶港桥头止……东西约三里,南北约二里半,共计三千亩之谱。”武汉大学划定的这条校界线,东面大致以珞珈山南山脚为界,至珞珈山西山头,是为了避开茶叶港东面的大量村落和农田而折向西北,至茶叶港桥头止,此线以北便是1929年夏武汉大学最早划定并提交省政府确认的新校址范围。此函于7月16日提交湖北省政府当年第十一次政务会议讨论并议决“派省府教育股长会同教育厅派员查勘具复”。很快,省政府有关人员就前往实地考察并写来复函:“查得该地内包落驾山、狮子山、团山、廖家山、郭家山等处,惟南面落驾山稍高大,面积约占千亩余,均类似冈阜,地形凸凹不一。东、北、西三面滨水,烟户寥寥,清幽僻静,景物绝佳,设学育才,诚得其所。据称该校自去年七月定案以后,即开始经营。辟路建舍,测地绘图,阅时十余月,用款及二万金,计划俱经就绪。其圈定区域,诚如来函所称‘荒山旱地居多,水田池塘较少’。虽其间坟墓不在少数,然幸多在边隅僻地,将来充作校园校林之用,不必尽令搬迁。熟田总计亦仅二百数十亩,有树约六千株,散住居民约二十余家。其土地所有人,除刘公、培心善堂、石星川、顺利洋行、安徽义冢、广生有限公司、广东银行诸大地主约共占一千数百亩外,余属杂户居民所有……职等揆度情形,将来收用,只要依法办理,谅无重大困难。”

从这份文件中,我们大体可以窥见1929年夏珞珈山地区的状貌。这个三面环水,面积“共计三千亩”的湖岸半岛,当时仍是“烟户寥寥”,一派蛮荒寥落之景象,其与十几年前马栋臣镜头中的情景相比,基本没有多大改变。由于这一地区的山地多靠近中心的珞珈山、狮子山一带,因此主要的农田、村落、坟墓等,多分布于珞珈山南麓至茶叶港的弧形地带中。按照开尔斯的计划,武汉大学新校舍的中心区避开了这一弧形地带,这使得前去考察的省政府有关人员,也认为“只要依法办理,谅无重大困难”。

王世杰身为法学专家,此前更曾任南京国民政府法制局局长,深知无论基于法律条文还是现实政治,武大新校舍计划取得新省政府的认可和支持都至关重要,因而在7、8月间多次致函省府,促其早日批准武大的征地计划。1929年8月6日,省政府当年第十六次政务会议议决“本星期四上午八时,由本府全体委员约同王校长前往履勘,再行决定”。王世杰晚年曾回忆此次与省府官员的珞珈山之行:“我特地邀约省府当局人士,同赴珞珈山现场研究。一致认为该处之优点有三:一、风景优美,有山有水。二、当地农田有限,不致占去很多耕地。三、在此建校,启发文化,为天下先,对武汉居民,特别有利。”经过实地查看,以及王世杰在一旁的反复宣传,省政府最终被说服,并在第二天召开的第十七次政务会议上就武大的议案议决“准照所请,依中央颁布《土地征收法》公告之”。8月15日,湖北省政府正式公告批准武汉大学收买圈定校址内的土地用以建设新校舍,“仰圈定范围内各土地所有人等一体知悉”。

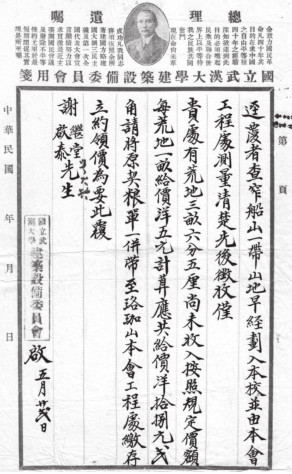

此后,武大建委会发布了征地布告:“本校新校址,前由湖北省政府主席暨全体委员会同本校校长亲往勘定,经省政府依照法令核准,并正式公告在案。现各项建筑计划均已完成,开工在即,拟自十月□日起至十一月□日止,遵照中央颁布《土地征收法》第十六、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十九、第四十六各条之规定,开始收买圈定范围以内民有土地。凡在该地段有土地者,务希按上定限期,携带红契,前往落驾山本会办事处登记,以便清丈,遵章购买。倘逾限不履行登记手续,本会即视为无主或公有土地。特此通告。”

从布告内容看,大致可以推断其拟于1929年八九月间。

在征地工作起步之时,建委会的计划是在1929年之内即完成全部土地收买工作。一个有趣的细节可以印证这一点:在国立武汉大学统一印制的地契中,落款时间预先印上了“中华民国十□年□月□日”,而非“中华民国□年□月□日”。由于在这一地区内,超过半数面积的土地,特别是主要的山地属于几位大地主,而小块细碎的民田,大多分布于山下湖滨地带,而武汉大学的最初征地计划中,回避了从茶叶港到珞珈山西南麓的村落民田集中地带,因此从这篇短短的通告中也不难感受到建委会当时对珞珈山土地收买工作的十足信心:办理登记收买手续的时间仅仅给出一个月,且还声明“倘逾限不履行登记手续,本会即视为无主或公有土地”。

当王世杰说服了湖北省政府全体委员,并顺利请省政府贴出了盖有省府大印的征地公告之后,校方和建筑设备委员会似乎都信心十足。他们认为中央和湖北省政府都支持武大的新校舍建设计划,校方又依法履行了土地征收前的公示等手续,已经取得了不可动摇的合法地位,接下来便只需按照既定计划推进征地工作便可。然而土地征收工作的进程延宕,从一开始就超出了建委会的预期。这份没有事先沟通、从天而降的征地公告一出,立即在当地居民中引起轩然大波。到1929年10月时,仍无一位土地所有者前来办理手续。早在当年夏天,当国立武汉大学开始进行修筑街口头至珞珈山马路的前期工程时,就已经有附近居民因不愿迁坟而致函省建设厅,希望变更车路计划。到了10月,当武汉大学在报纸上刊登并在新校址内张贴征地的布告以后,相关纠纷便迅速扩大和升级。在新校址范围内,以狮子山西南麓的山坡地带坟墓分布最为集中,这一带的坟墓也是引发纠纷最为激烈之处。

10月底,当地民间团体“武昌业主委员会”具函省政府,“呈请转商武汉大学缓筑珞珈山新校舍,听候中央正式解决”,此案在10月25日提交湖北省政府委员会当年第三十八次会议讨论。省府此次未做明确表态,此案议决“转咨武大妥慎办理”。11月2日,武汉大学又收到了据称“代表数千坟户人民”的桂子馨等九人两天前联名所写的一封信函:“窃查国立武汉大学圈围省治东狮子山南、珞珈山北为校址,冢墓累累,以数千计。乃谕限启迁,有墓者闻之,莫不泫然流涕。我祖我宗,何辜而罹此翻尸倒骨之惨事?外者闻之,亦莫不黯然长嘘!以一大学之建设,重增人民之痛苦,此果何为耶?…谁无父母,谁无祖先?设身处地,情何以堪!且进而言之,既非全国铁轨所必经,又非与敌作战垣建设,校址何地不可卜迁?……黄雀虽微,尚知衔环,我独何心?岂有人不如鸟者乎?青天白日之下,数千民众延颈待命,哀痛迫切,冒死陈词,理合函肯贵校长大发婆心,迁地为良,俾安骸骨,以顺舆情。存殁均感,曷其有极!”

几乎同时,另一封写给省府的呈文,言辞更加激烈,完全是对王世杰的严厉控告。11月初,以陈云五为代表的一批当地居民给湖北省政府写了一份言辞激烈的控告信,内称:“武汉大学校长王世杰,为建设新校舍之故,圈划武昌城东珞珈山、狮子山等处荒山墓地。借故风景佳胜,不惜掘毁人民祖坟至三千余穴之多。为图便于多作报销,不惜开山填壑,虚靡国帑至二三十万元之巨。为欲遂乎贪污之私,不顾政府之信誉,竟至颠倒事实,蒙蔽省府,计谋巧取,欺罔人民,居心叵测,罪不容居[诛]!民等居住鄂垣,营葬郭外,或数十年,或数百年,由来已久。原非以择地生者,以其使死者以所安也。前闻公告征收,不胜惊恐骇异之至,业将该校长王世杰收用坟地荒谬不合之点,详呈中央各部院暨钧府鉴察,恳予迅电该校,另择校址。”

这封严词控诉王世杰“虚靡国帑”、“遂乎贪污”、“蒙蔽省府”、“欺罔人民”的呈文,令省政府对此事的态度产生了极大动摇。此案在1929年11月5日提交省政府委员会当年第四十次会议讨论后,议决:“函武大立时停止掘坟,免酿意外风潮。另觅无坟地点,再行规划。”就在这次会上,财政厅也发起一项临时动议,“武汉大学建筑费,原定每月拨付五万元,现已付三十万元。在此省库支绌之时应否照拨”,此案也议决“缓拨”。事态激化至此,也有一些校方的原因。王世杰晚年曾回忆期间的一桩轶闻:“……(叶雅各)当时为交涉迁移坟茔奔走人之一。当地居民,为组织迁坟,已联合起来向政府请愿。叶先生时少年气盛,加上满脑子美国式思想,竟于一夜之间,率领工人数十名,移起挡路诸坟,妥盛棺木,以备坟主人搬运他处。……(熊国藻)时任校方总务长,是一位心性极为宽厚和平的君子。见叶先生闯了大祸,甚为着急,赶来报告。叶先生则慷慨陈词,认为棺木可由公费全部更新,坟墓则必须彻底迁移。当地居民愤而上诉,事情闹到中央了。”可见这位个性鲜明的建委会委员兼秘书叶雅各,在迁坟一事中充分表现出了其“少年气盛”和“满脑子美国式思想”的特点。叶氏的这一激烈举动,显然进一步刺激了坟主,所以才有了“愤而上诉”的结果。

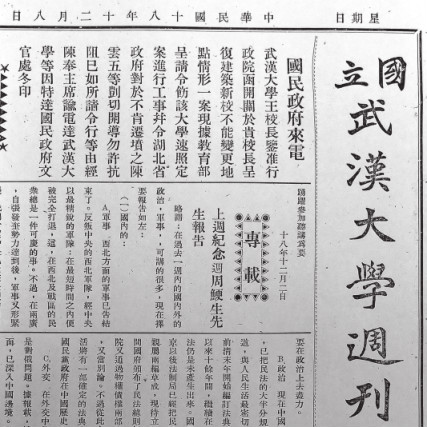

以11月5日的会议为转折点,湖北省政府在武汉大学新校舍建设问题上的态度发生了重大转变,由支持变成了反对。陈云五等人见政府态度发生动摇,便进一步扩大事态,向政府各部门呈文。11月15日的省政府委员会当年第四十三次会议,在全部12项议案中,有6项都与此相关。在此前的几天中,这些坟户代表们活动极为频繁,从国民政府到内政部,从省政府到民政、建设等厅,均收到了他们的控告函。尽管在这次会议上,武大要求“转谕陈云五等勿再阻挠”一案也列入讨论,但最终省政府依旧决议要求武大停工,重新选址规划。

至此,武大的新校舍建设计划遭遇了重大阻碍,不仅土地征收毫无进展,更连校址也被要求重新选择。已历时一年的新校舍筹备各项工作,恐将悉数付诸东流。因此,省政府的这一决定传达武大校内,立时群情激愤。学校旋以全体教职员名义,向南京行政院和教育部呈文申诉:“该地坟主陈云五等三数豪绅,受人蛊惑,一再构词四控,意图抗阻。而鄂省政府不察,始则‘函请武大妥慎办理’,继竟议决‘函请武大另觅无坟地点重新计划’等语,同人等闻讯之下,愤骇莫名。佥以新校址之指定,早经中央核准,鄂省府各委员,除亲往勘定外,并依法公告征收,何事不旋踵,竟徇少数私人之请,悍然推翻前议,甘为豪绅张目?试问武昌郊外,安有无坟之旷地,可供大规模建筑之用?若必如省府议决,另觅地址,重新规划,实同根本破坏新校舍之计划。自新校舍建筑筹备以来,阅时已一载,其间测地绘图、筑路植树等,所费已巨万。且本校将来一切设施,悉已按照新校舍规模规划,新校舍计划不成,不但物质、精神两受损失,且将危及本校前途之发展与生命。同人等不忍目击此长江中部之惟一文化建设事业功败垂成,爰召集全体大会,一致议决誓死力争原案,贯彻初衷,用特电呈,公恳钧院立予电饬鄂省政府,撤消最近决议,仍照原案切实奉行,并将该肆行纠众,阻挠建设之豪绅陈云五等依法严办,以维教育,而惩奸邪。不胜迫切待命之至!”

与此同时,武汉大学还请求教育部转请国民政府行政院介入此事。教育部了解事实原委后,向行政院具函,认为武大“所陈各节,确属实情”,行政院随后于11月18日发布训令:“令饬湖北省政府剀切晓谕,勿任阻挠,并指令外,合行令仰该校即便遵照定案进行工事。”

此外,王世杰还以个人名义,给其他一些军政要员去函,争取支持。11月20日,他给时任海陆空军总司令汉口行营主任的张治中去信,告知有关原委,希望得到支持。很快张治中就回函王世杰,表示:“弟以风水之说,为人心之害,本应破除。况此豪劣之徒,公然恃其死者埋骨地,以妨害教育之新建设,安可不严为制止!倘示姑容,则洵为大函所云,此风一长,非特一校之患,将来为辟市、造道、开矿,俱受障碍矣。弟已致函省政府,请其力助贵校,俾此新建设得早观成为快!”王世杰给蒋介石也写了一封信,并请张治中代为转交:

介公主席钧鉴:

前者节麾莅汉停宿,即赴前线,深以未及承诣行营,面陈种切为叹。夏间杰由宁来鄂时,我公殷殷以完成武汉大学新建筑计画相嘱。数月以来,深惧有负钧嘱,遂竭全力进行一切。现本工事筹备已竣,正在招标兴工,倘无阻滞,预计十数月内,即可就武昌城外东湖之滨,完成一新式大学。惟新校址内,杂有少数坟墓,此间思想顽蔽二三土劣,不顾法律,时以抗迁相援,工事遂生障碍。现行政院已令饬鄂省政府,严禁阻抗,倘我公便更嘱省府,负责禁止阻抗,新校之成,计日可待,莘莘学子,将供拜我公之赐!且抗阻迁坟之习,不止妨碍造校,此风若长,一切革命的建设,如造路、辟市、开矿之类,将均不免感受障碍。我公一言之纠正,其所成全,将不仅武大一校已也!

谨此布臆,敬祝

健康!

王世杰肃上

十一月二十日

王世杰在此信中,提到“夏间杰由宁来鄂时,我公殷殷以完成武汉大学新建筑计画相嘱”,在给张治中的信中也提到了此事,这表明蒋介石从一开始对于武大新校舍建设一事便给予了高度关注和支持,并曾特别嘱咐王世杰,要将此事作为到校视事后应予全力完成的一项重要任务。虽然在原始档案中未见蒋对王世杰此函的直接回复,但国民政府文官处于12月初电函武大,将行政院关于教育部主张维持武大原案并令饬湖北省政府予以支持“已如所请令行”的来函“奉主席谕,电达武汉大学”,由此也表明了蒋介石认可行政院对此事处置办法的态度。

王世杰几路出击的策略很快收到了效果。从国民政府、行政院到教育部,均明确支持王世杰和武汉大学要求维持原案的主张。面对中央的表态,湖北省政府很快改弦更张,在11月29日省政府的会议上,所有关于武大迁坟纠纷的议案,均议决“根据国府谕示,妥为办理”。其后不久,陈云五等人仍未放弃,再次呈文行政院,“请电令停工,派员查勘”,行政院当然不予支持,并强调“该民等自应依照该大学所订迁坟办法,即行迁让,不得再有异议”。

在公文信函来来往往的同时,武大仍在按计划进行工程。到了1930年初,狮子山南坡绝大多数坟墓的挖掘迁移工到珞珈山的马路工程,均已基本完工。2月,陈云五等坟主只得妥协,与武大达成了三项协议,同意迁移校区内妨碍新校舍建设的全部坟墓。从最终的结果来看,武汉大学大获全胜,新校舍建设计划得以维持原案。不过,在工程还未动工之时就遭遇如此重大的阻碍,的确出乎武汉大学及建筑设备委员会的预料。尽管王世杰在与湖北省政府全体委员实地查看珞珈山时特别强调在此建校能够“启发文化,为天下先,对武汉居民,特别有利”,但对于直接关乎切身利益的当地居民而言,所谓“特别有利”显得遥不可及,他们所能直接感受到的只是自身眼前利益的受损。而武大创建者们豪情满怀的现代教育理想,与当地居民笃信风水而反对迁坟之间,也折射出当时中国精英知识分子与底层民众之间在文化观念上的巨大鸿沟。

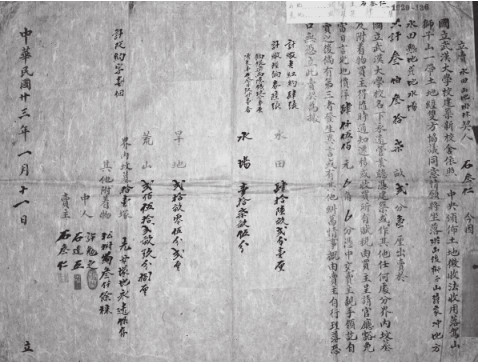

1929年下半年,武大校方和建筑设备委员会在疲于应付来自珞珈山当地居民接连不断的阻挠之余,仍然启动了土地收买程序。至11月21日,第一份地契才终于签订。从各份地契签订的时间来看,武大在珞珈山校址内的购地进展十分缓慢。最晚的第261号李贤栋房屋拆迁补偿契的签订时间,已经到了七七事变后的1937年9月30日。在1929年至1937年,每年都有数量不等的地契签订,直到1937年秋天,地图上那个3000余亩的湖畔半岛才从法律意义上完全属于国立武汉大学。

每一份契约意味着一桩交易。从这一数字上看,第二阶段的交易数量远远多于第一阶段。而交易面积虽然亦以1932年为界,分为前后两个阶段,但与交易数量后一阶段明显多于前一阶段不同,交易面积则是前一阶段明显大于后一阶段,特别是最初的1929年,虽然征地工作只开展了一个多月,但面积高达946.76亩,为各年之首。由此不难发现,在整个征地进程中,武汉大学最先主要征收那些大地主所有的大块土地,而后才逐渐转向零散细碎的小块土地。这其中有客观的因素,即大地主所有的大块土地,多半为山地,而武汉大学新校舍的主要建筑,多建在山地地段。但另一方面也存在校方的策略性因素,即先买下大地主的大块土地,不仅在面积上能够占据优势,且意味着在当地居民当中争取到了有分量人物的支持,对于接下来工作的开展也大有帮助。比如前文所述当地的一位大地主刘燕石,武大校方便与之建立了良好的关系,建委会工程处最初进驻珞珈山时,就住在刘燕石的公馆中。而在与武大办理完自己名下土地的转让手续后,刘燕石的名字还出现在了其他一些地契的“中人”一项中,可见其还帮助武大协调与当地其他地主的土地转让。

在珞珈山的土地收买进程中,土地类型主要被分成水田、旱地、荒山三种不同类型,以不同的价格予以购买。此外,依照《土地征收法》,水塘、树木、坟墓、房屋、谷仓等土地上的附着物,也会酌情给予不同的补偿金额。由于每一纸契约中上述各项的所占比重各不相同,因此各年度的交易金额,又呈现出不同的趋势。从全部地契的情况综合来看,尽管购地时间前后持续八年之久,但总体上说,各项内容的单价并未发生明显的根本性变化。在大多数的交易中,均是执行的水田35元每亩,旱地10元每亩,荒山5元每亩的单价。而树木、水塘、坟墓、房屋等附着物的价格则无定数,需要视具体情况而定,其中多数水塘以10元每亩的价格成交。由于在1932年前的第一阶段,所卖土地以荒山为主,水田较少,因此尽管面积较大,但金额并不高。而在后一阶段,水田占据了相当大的比重,因此交易金额也就明显增加了。

1933年1月,武大在校址边界的东、西、南、北四极分别竖立了一块“国立武汉大学圈定界址”石碑,上刻“在圈定界址以内所有山场、田地、房屋、水塘等,均须一律依法收买”等文字。经过一年多的停顿,进入1933年后,珞珈山新校舍建设的二期工程即将全面展开。年初立起的这些石碑,内容上与1929年的公告相比并无新意,不过是为第二阶段土地征收工作展开宣传。

珞珈山征地进程延宕八年之久,其间难免发生一些土地纠纷。武汉大学与当地地主石星川之间的土地纠纷案,便是一个典型的案例。在国立武汉大学第二届毕业生吴忠亚晚年的一篇回忆文章中,提到了20世纪30年代发生在武汉大学的这起土地纠纷事件:“……旧官僚如石星川的一块山地,本已作价卖给学校,但山上原有2000多棵松树,他硬说卖山没卖林,声言要砍伐。经交涉,以每棵2元的代价留下,一次敲诈了5000元。”从这一回忆看,这似乎是一个军阀无赖对武汉大学进行了一次无耻的敲诈勒索。然而,原始档案透露出的信息却并非如此。

当年2月,武大收到了石星川写来的一份信函:“星川所有狮子山南方山巅地皮一部,前因贵校占盖房屋,曾经函请照例备价承买,迄今尚未奉复,似属蔑视私权。去冬又将薛家湾狮子山东端毗连之小山占盖房屋一所,复将狮子山西端星川昔年所栽松树挖去数十余株,移栽贵校附近。昨晨,贵校复饬派十余壮丁,将前栽之松树又复挖去数十余株,现仍在继续刨挖不已。敝处看守人与之理论,不惟不理,反恶语相侵。以上被占地皮及挖去成林之松树多株,事先既未收买,临事又不通知,任意使用,既悖法律,复乖人情。于公收入有限,于私损失颇大。且就吾鄂最高学府,所宜以无故占有之行为,传教于学子者也?兹特函请贵校长于注重本身利益之余,稍顾他人权利,将贵校所占以上两处地皮及所挖之松树备价承买,或指定地皮调换,是为至盼!”

王世杰于2月17日就此事向石星川回函:“查本校新校址,自十八年秋间,由湖北省政府全体委员会同本校勘定并依法核准公告,由本校备价收买。本校旋即登报通知各业主,自是年十月廿一日起,至十一月廿日止,携带红契,前来本校建委会收用土地办事处登记,以便清丈,遵章购买。如逾限不履行登记手续,即视为无主或公有土地。成案具在,可以复查。先生来函,谓本校圈定界址内狮子山北面一带山场地系先生所有,本校事先未曾收买,临事又不通知,似于事实尚有未明了。兹为容纳先生意见起见,拟请推定切实负责人来校,与本校委托之熊国藻主任详细商酌。倘能成立一种本校同人易于承认之解决,杰仍当继续与校中同事细商。”

档案中存留的是秘书人员起草的回函底稿,王世杰随后在其上做出了多处修改,如将全部的“敝校”改为“本校”,又将最后一句原拟的“倘能互谅,得一双方满意解决,敝校亦愿早日解决此项手续也”改为“倘能成立一种本校同人易于承认之解决,杰仍当继续与校中同事细商”等。从这些改动中,不难窥见王世杰对于石星川的不屑。对于石星川所说的占盖房屋、私挖松树等情形,王世杰并未否认,但他特别强调武大曾登报通知了各业主前来办理卖地手续,如果逾期不办,就会被视为无主地或公有土地,由此反击石星川的来函“似于事实尚有未明了”。不过在占据法律制高点的同时,王世杰也留有余地,同意与石星川商量解决办法,而这番“详细商酌”的结果,就是近一年之后的1934年1月11日,武汉大学与石星川签订了“总字第100号”契约。从这份地契中可以得知,石星川的这块土地内,共有水田46.21亩、旱地20.52亩、荒山252.98亩、水塘17.5亩(总面积337.21亩),以及松树3000余棵。武汉大学支付给石星川4500元,买下全部的土地及其附着物。若以当时武大收用土地的通行单价——水田每亩35元、旱地每亩10元、荒山每亩5元、水塘每亩10元来计算,则山、田、水塘的地价总计为3262.45元,因此这3000余棵松树,武大仅支付了1200余元,并非吴忠亚所回忆的“每棵2元”。

诚然,与无偿将土地捐献给武汉大学的咸宁籍地主王职夫,以及积极转让名下土地并帮助武大协调与其他地主办理手续的刘燕石等人相比,石星川事前未有严肃看待武大的公告,事后又上门索钱的做法并不高尚。不过,武汉大学在未与石星川联系的情况下,即在其尚未办理收买手续的土地上建房挖树,看起来似乎仍未从之前的迁坟纠纷中吸取充分的教训。当然,从王世杰的回信以及此事后来的解决办法来看,武大校方很快也意识到要完全坚持贯彻“倘逾限不履行登记手续,本会即视为无主或公有土地”,既不现实,也无助于纠纷的解决,甚至可能重演之前迁坟纠纷的风波。因此对于像石星川这样已经“逾限”的地主们,校方在强调法律原则的同时,仍决定按照通行的价格,支付给地主相应的金额,并办理有关手续。这种法律和情理相兼顾的做法,避免了纠纷的进一步升级,保证了国立武汉大学珞珈山校址土地征收的大体顺利进行。

(本文摘自刘文祥著《珞珈筑记:一座近代国立大学新校园的诞生》,广西师范大学出版社·新民说,2019年6月。澎湃新闻经授权发布。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司