- +1

中归联︱日本战犯富永正三“从人到鬼”与“从鬼到人”的转变

上世纪五十年代新中国成立初期,抚顺和太原的战犯管理所关押了千余名原侵华日本战犯并对其进行了教育改造,使其明确认识到自身的加害责任。1956年6-7月,中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭在沈阳、太原开庭,依法对这批战争犯罪分子进行了公开审判,除对45名罪行特别严重的战犯分别判处8-20年不等的有期徒刑外,对其余千余名战犯从宽处理,免予起诉并释放。有期徒刑战犯最后一批于1964年4月刑满释放回国。

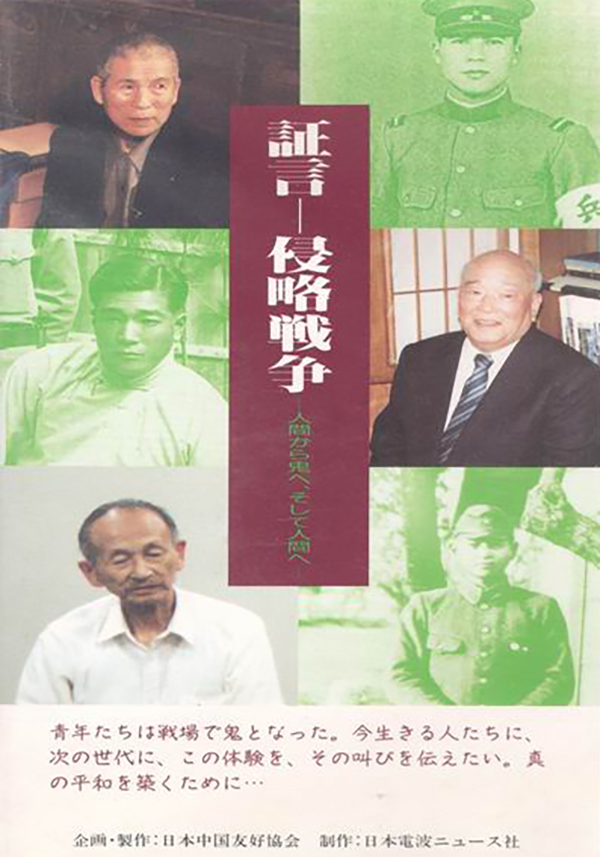

这批战犯回国后成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”),以“反战和平·日中友好”为宗旨,在之后几十年的战后日本社会中敢于直面自己的战争责任,作为战争亲历者的他们始终站在“战争加害者”立场反思侵华战争,同时开展多种形式的中日友好活动。他们虽遭受右翼势力的反对、攻击甚至迫害,但仍坚持活动至2002年因成员年事高而总部解散。其中一个支部拒绝解散,誓言坚持到最后一个人。如今,健在的“中归联”成员已屈指可数。

纵观“中归联”的历史,其成员的人生经历大体可分为战前和战争期间战争认识的形成、中国关押时期的转变以及获释回国后的变化等三部分。这个出生于战争年代、参加侵略战争,后又经历冷战、最终生活在和平共存时期的特殊群体——“中归联”,他们的一生都经历了什么,他们为什么在侵华战争期间滥杀无辜,而在战后日本社会却又坚持认罪反省且始终如一,直至人生的终点?

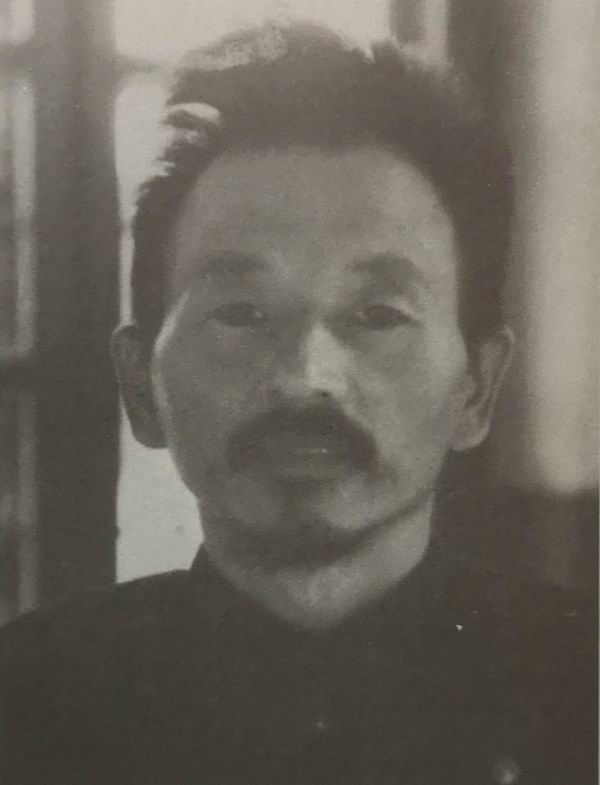

“中归联”原会长富永正三是“中归联”成员中颇具代表性的人物之一。他获释回国后虽然诸多艰辛,但始终没有放弃“中归联”的和平活动。本文基于当事人回忆录及其他相关史料,试阐释富永正三作为一个日本东京帝国大学毕业生,在侵华战争中变成“杀人魔鬼”,又在“人民中国”恢复了做人的良知,使其在回国的后半生几十年里,始终坚持“反战和平·日中友好”事业的人生历程。

由“理智的人”转变为“杀人魔鬼”

富永正三1914年5月生于日本熊本县——一个尊崇军人的地方。中学毕业时虽然家道没落,但兄弟七人都受到了高等教育。富永正三1939年3月毕业于东京大学农学部,4月入职伪满洲粮榖会社。1940年2月入伍熊本步兵第13联队后备队。1941年8月转入日本中支派遣第39师团步兵第232联队,主战场为湖北省一带。1943年7月任步兵232联队第3大队10中队中尉中队长。1945年5月随第39师团战略转移北上至吉林。8月15日日本投降,富永正三等于8月30日在吉林开原被苏军解除武装,之后五年辗转于西伯利亚多处战俘营,1950年7月同其他共969名原日本侵华战争犯罪分子由苏联政府移交给新中国政府,被关押在抚顺战犯管理所,六年后于1956年8月免于起诉获释,时隔十六年后再次回到祖国日本。

据富永正三回忆,其小学时期失去了祖父与兄长,中学时父母双亲去世,他无奈之下投奔了姐姐。其姐夫是军人,时任陆军中佐,但富永正三并未在意姐夫的军职,而只是把军人看作为一种等同于公司职员的职业,姐姐怒斥弟弟无知,但年少的富永正三并无道歉之意,他表现出了一种对军人傲慢的抗拒。富永正三曾回忆说:“军国主义一词我没听说过。虽不曾期望过自己进入军队,但接受此类教育的基础还是有的。我认为征兵检查是自然的事情,而且只要甲种合格就得进入军队。”日本精神医学家野田正彰曾对富永正三进行了长时期的面对面采访,认为他是一个“理智的人”。

1941年8月末,富永正三到达湖北子陵铺232联队本部后,即作为见习士官被任命为第10中队第2小队的小队长,翌日便参加了针对见习士官的野战小队长晋级训练。中队长首先向第2小队的部分队员引见了富永正三,此时令富永正三大为吃惊的是眼前士兵们锐利的目光中透出的一种凶猛的血腥杀气,他在回忆中说道“他们已经是无数次枪林弹雨中出生入死的勇士,而我却连一场实战都未曾经历过,这一刻,自卑动摇了我的自信心”。见到士兵们眼睛中透着的寒光,富永正三内心深处的自卑感油然而生。这种自卑感在最后的一次实战训练时终于被突破,或者说是被“战胜”。富永正三第一次接触战场就这样从士兵们身上感受到了震撼,他认为这一瞬间是他战争观形成的起始点。

富永正三任职后即参加见习士官的战地教育,每天去日军曾经战斗过的战场,教官结合实际讲解日军胜利的经验及失败的教训等。而从他的回忆中可以看出,其比较成熟的战争观的形成应始于见习士官的“实体斩杀训练”。见习士官的战地训练最后一天举行了斩杀俘虏仪式,美其名曰为“见习士官胆量检测”。富永正三在回忆中对于这段经历作了以下描述:

当天的现场设在了联队本部后面一个相对隐蔽的地方。我们到那里不久,联队长以下的大队长、中队长以及老兵们陆续就坐。二十多个俘虏,双手倒背被绳子捆着,眼睛被毛巾蒙着,被赶一个角落里。据说这些人是之前部队在江北作战中抓到的俘虏中的一部分。“开始!”田中教官一声令下,首先由教官做示范。只见勤务兵将一名俘虏拖到大坑边。田中教官站立其后,先是从刀鞘中拔出军刀置右下方,勤务兵从准备好的水桶里舀出一瓢水冲洗刀身。如果不蘸水的话事后血迹难以清理。教官将军刀向斜上方高高举起,站稳脚跟,娴熟地手起刀落,刹那间俘虏的头颅便飞出一米之外,随即颈动脉喷出两条血柱,尸体跌落坑内。看到眼前凄惨的光景,我们站在那里,全身血液凝固般在原地僵直动弹不得。教官先找了两名有剑道二段资格的,然后依次点名,我是第四名。其实,接受“试斩”指令后,我头脑中一直持有疑问,“这种事情能允许吗”,但眼前的场景使得我无法出口说“我做不到”。尽管在学生时代读过康德的《实践理性批判》,对“人格的尊严性”相关知识也是有所了解的,但却没能成为约束自己行为的思想。马上轮到我了,我暗自对自己说,只要按照示范动作那样去做就可以了,于是猛力一挥,手起刀落,头颅一下子飞了出去。这时,我突然感觉自己有底气了。

……

这天回到联队参加晚间点名时,面对眼前的这些老兵,之前的自卑感全然不见了。而且,我也不再从他们的目光中感受到任何凶煞之气了。

在日本军队强大的体制面前,一个见习军官的抗衡显然是微不足道的。当年的富永正三虽有过犹豫,但在他的脑海里,与军人、晋升、威望等相比,一个一向鄙视的中国人的性命又何足挂齿,于是也就自然出现了自述中“暗自对自己说只要按照示范动作那样做就可以了”的想法,才会有振臂一挥“刀起头落”后的“底气”,才会有其随后便不再感受到士兵目光的血腥,之前的“自卑”亦悄然消失,取而代之的则是“自信”和“晋级”。

1997年,83岁的富永正三对野田正彰回忆说“二十四位(俘虏)的遗体倒在血泊之中,联队长接到田中少尉‘训练完毕’的报告满意地起身回去。我深深感受到,自砍下俘虏的头颅那一瞬间开始,自己成熟了起来。现在回想起来,也正是完成那次野蛮行径的瞬间,我们由人堕落成了杀人魔鬼”。

野田正彰认为,少年时代失去五位亲人而对人生产生的无力感,以及日本军队中对这种无力感毫不怜悯的权威主义的、暴力的文化共同培育了富永正三这个青年顺利进入战争状态。但富永正三本人对此并不认同,他自我剖析:正如事物是变化的一样,人也是可以改变的。“我等之前连虫子都心生怜悯,最终却滥杀无辜,这正是战争造就的精神状态出现的问题,也是昭和初期军国主义潮流盛行的社会环境中错误的教育培养出来的‘成果’。”

在日本军队和社会教育中始终灌输着“中国人是劣等的”“中国军队是懦弱的”,战争中他们对中国人可以像对待猫狗一样任意杀戮,村庄任意放火。故原侵华日军基层官兵的训练经历具有一定的共性,这也揭示了在日本军队这样一个系统里如何把普通青年培养成为杀人成性的战争机器的体制。

恢复人性之历程

1950年10月,由于朝鲜战争爆发,中央出于安全考虑将抚顺战犯管理所整体北迁至哈尔滨。富永正三先在呼兰监狱,后调至道里监狱。1953年2月,富永正三患腰椎结核在哈尔滨入院治疗,10月迁回抚顺后继续治疗、疗养,两年后病愈出院后才回到监室,1956年8月获释,于天津塘沽港乘日本“兴安丸号”回国。从时间上看,富永正三并未参加其他战犯所经历的认罪教育等学习,那么为什么他对那场战争会有如此深刻地反思呢?

富永正三在回忆录中浓墨重彩地讲述了他在道里监狱地下独牢的经历。那是1953年1月,他因拒绝认罪学习并“顽固反抗中国人民、妨碍他人认真学习”被关进地下独牢。该房间因长期无人使用,里面阴暗潮湿,空气中弥漫着地下室特有的霉味。富永正三被带进寂静无声的牢房内,待眼睛适应昏暗的光线后,隐约发现混凝土墙壁上写有字迹,定睛仔细一看,原来是“打倒日本帝国主义”“斗争到底”“日本鬼子”等,显然是手指抓痕的血迹。富永正三意识到,那是人用手指在墙上留下的血书。

道里监狱原是日本侵略者为关押反满抗日的中国人而建的监狱,这些血书则是烈士们就义之前,怀着对日本侵略者的满腔仇恨在墙壁留下的呐喊。

富永正三顿觉毛骨悚然,他猛然间体会到受害者们被杀害时的心情,认识到之前自己一直是站在加害者的立场上,过去他坚持认为斩杀俘虏只是自己奉命行事而已,而这一切都只不过是一种托辞。因为在被杀的受害者看来,这跟加害者是否执行命令、或者是否有意为之无任何关系,受害者不可能因对方是执行命令的无奈之举而加以谅解。

富永正三回顾了自己成为军人的经历,特别是在那场见习士官训练中对“野战小队长”的选择,对其之后的战争犯罪起到的决定性作用。他意识到当年自己对“杀一个俘虏”并不以为意,而如今则意识到,在剥夺那个“俘虏”生命的同时,也剥夺了他将来的一切希望——包括受害者父母双亲、兄弟姊妹和妻子儿女。富永正三又联想起自己下令枪杀的中国投降官兵,他们每个人都是一个家庭的顶梁柱,而由于日军的残酷杀害,年迈的父母失去了儿子、妻子失去了丈夫、孩子失去了父亲,家里的一切都指望着他呢。认罪书中区区“烧毁民宅”四个字意味着他们的房屋被烧,家具、衣物、食品都付之一炬,意味着受害者无家可归,他们失去了赖以生活的根基而走投无路……而这一切,自己之前都不曾想过,富永正三不禁为自己罪孽之深重而颤栗。

他还认识到,自己此前在供述罪行之前都要加上“是奉联队长的命令”等,意在强调“我的罪行是由于上级的命令而构成的,并非自己出于本意而为之的”。在见习士官“试胆刺杀”训练中,虽然上级的命令具有绝对的权威性,不可以拒绝和反抗,但对于这种非人道的命令,也不是没有人冒着生命危险反抗过。而面对上级违反人道的命令,自己内心虽有抵触,但担心违抗上级命令被处死刑而违心服从仍然是利己的选择,这都是逃避责任的、怯懦而卑鄙的做法。

富永正三的另一个思想转变的契机,是患病期间的换位思考。

道里监狱期间,富永正三从地下独牢回到普通监室后不久就患上腰椎结核,入住哈尔滨医科大学附属医院接受治疗。尽管医院方面积极治疗,但持续多日的高烧和腰部的剧烈疼痛使他生不如死。这种切肤之痛使富永正三联想到当年新兵训练时中国受害者被日军用刺刀反复刺杀胸膛的情景,他意识到自己的疼痛绝非受害者所遭受到的那种刀刺之痛,因为受害者们还饱含着对侵略者杀身之仇、刻骨之恨。

中国方面对战犯生存权利的保障、对疾病的积极治疗等都给了富永正三以充分的思考时间与空间。富永正三回想起自己幼年时代与家人一起度过的幸福美好时光。触景生情,富永正三扪心自问道,中国为什么对我们这么好?原本他们无论怎样处置我们都是理所应当的,他回想起被移交中国后所经历的一幕幕。

富永正三意识到自己已经多日没有思考了。人的大脑如果不用是要退化的,他腰痛卧病在床不影响大脑的思考。于是他结合自己的现实生活联想起之前学习的一系列理论,特别是毛泽东的《矛盾论》《实践论》和《论持久战》等著作,矛盾的双方在一定条件下是可以相互转化的,不同的情况下,可以“化敌为友”,也要防止朋友转化为敌人。团结一切可以团结的力量。富永正三意识到,这种灵活的思想可以派生广泛的包容,而新中国对待日本战犯的措施正是这种思想的具体体现。

野田认为,富永正三是个性格沉着冷静、非常理智、善于学习又善于思考的人,他身上有一种在严酷环境下生存下来的人所具有的那种强韧的精神。如今,身处抚顺高级的疗养院,生活、医疗等多方面接受着全方位悉心照顾,而自身却是一个对中国人民犯下累累罪行的侵略者,这天地之差使得富永正三不得不思考一系列的为什么。

入所初期,面对日本方面态度之无理、野蛮,管理所工作人员从未有过任何报复、侮辱性的言行。不仅如此,还对生病战犯根据病情给予治疗,对于疑难病症,更是请专家会诊或者送专门医院诊治。相比之下,他们在苏联的时期虽没有被歧视,但他们终究是被作为经济复苏的手段而被迫从事重体力劳动,而在中国,虽然被称为战犯,但受到的待遇更富有体贴和尊重。

另外,中国军队在朝鲜战场上的胜利粉碎了战犯们对美军前来营救的幻想,这促使富永正三等人认识到需要对中国人进行重新思考和认识。苏联的经历使富永正三初步认识到,人与人之间本质上是不存在差别的,但对人的尊重之思想,则是在中国的监狱里切身体验到的。毛泽东在《论持久战》中提到,战争的根本目的是消灭敌人,“不是要完全消灭其肉体”,而是“剥夺敌人的抵抗力”。他意识到,管理所方面对待他们这批战犯,做法体现的正是这个道理。

随着认识的不断加深,富永正三开始对自己的过往感到惭愧,但是他很快又认识到,从事物变化的规律看,既然他们可以从正常人堕落到鬼畜不如的境地,反之同样有可能由鬼畜不如的状态恢复成正常人。“中国人民虽不曾以言语表达,但实际上他们所期待的,不正是我等恢复人的良知、由鬼到人的重生吗?!”富永正三感到中国人民革命的人道主义宛如寓言《北风与太阳》中的太阳,温暖了他们顽固的心,同时又培养了他们认罪之心,这正是宽大政策的精神之所在。

纵观富永正三的战争认识转变过程,地下独牢的觉醒和病痛中的换位思考构成其思想转变的主要契机,而其本人冷静的自我剖析则是通过不断地学习与思考、认识逐步深化中实现的。富永正三在其回忆录《一个B·C级战犯的战后史——真正的战争责任是什么》一书中同时尖锐地问及了战争责任,即应该是“执行者承担作为执行者的责任,在此基础上再追究命令者的责任”。

富永正三认为,“我们坚持的反战和平与日中友好的实践是基于‘人——侵略战争——杀人魔鬼——战争犯罪——战犯——人民中国的人道待遇——恢复了做人的良心’这样一个为数不多的共同经历下实现的深刻反省”。他基于自己的亲身经历讲述了战场上“人”如何转变成为“非人”以及在中国关押期间又恢复人性的过程。富永正三深爱着他的祖国,他希望日本社会能够正确认识历史、对第二次世界大战拥有正确的认识,只有这样,日本才能够作为亚洲的一员、世界的一员融入当今国际一体化的时代。

(本文首刊于《抗战史料研究》2017年第1辑,原标题《抚顺战犯管理所原日本战犯基于自身经历的战争认识转变——以原日本“中国归还者联络会”会长富永正三为例》,作者周桂香为大连理工大学日本学研究所副教授,李捷为大连理工大学外国语学院讲师。澎湃新闻经授权发布,有删节,原文注释从略。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司