- +1

写作大赛获奖作品 | 响水河边七病区

《响水河边七病区》(张瑾)获此次大赛一等奖。“湃客·镜相”栏目首发独家非虚构作品,版权所有,任何媒体或平台不得未经许可转载。

文 | 张瑾

江苏盐城响水县人民医院住院部的7楼是普外科,从窗户可以看到医院对面的响水河,响水河也称灌河,《响水县志》记载,河里曾鲸鱼成群;自从2003年一些化工厂陆续搬来之后,河面上只剩下采砂船。

2019年3月21号14:48分之前,七病区已经住了44个病人。当天14:48分,盐城陈家港化工园区内的天嘉宜化工厂发生爆炸,七病区护士长高素兰14:55分接到消息,立即开始组织救人;当晚,七病区住进58个因爆炸而受伤的工人,只有50个床位的病区住了102人。当天恰好是农历春分,本来日夜等长,这58位伤者却经历长夜般的午后和仿佛更长的夜晚。

第一部分:三声巨响

26床 张慧+陈东

3月20号,张慧下晚班回家,丈夫陈东正窝在床上用手机看武侠片。这周她都上晚班,下午4点到晚上12点。下午上班时接到领导通知,明天有人来检查,三个班一共6个人,中午12点都得去车间,要整理好三羟车间的资料备查。张慧想着:之前加班的工资还没结呢,明天又要加班!

晚班,车间都是监控,困了只能偷偷闭闭眼,如果被巡查的工友发现,不光600块的安全月奖没了,同班的张术美也会遭连累。以前她还敢把被子抱来铺在地上躺会,自从好几个同事被发现,她也不敢这样了。

3月21号,6:25分,闹钟响了,陈东快速起床,儿子和两个女儿还在睡梦中,再晚一点,奶奶会叫他们起床送他们上学。

6:55分,陈东骑车出门,张慧还在睡觉,梦中她正带着大妞和二妞在县城的伊甸园公园玩耍。

夫妻俩一人一辆电动三轮,张慧那辆是今年1月发工资时刚买的。车是全自动的,有窗户,和小汽车一样,可以摇上摇下,足足花了6000多,差不多她一个多月的工资。想着以后大冷天骑这个也不会冻着孩子,索性就咬牙买了。两人早已计划好,开春后找个都休息的日子,带着三个孩子出门去看油菜花。没窗户的电动车骑一会还行,但陈东和张慧一直都记得2011年有传言说化工厂要爆炸的那天晚上,他俩骑着一辆没窗户的电动车从园区连夜逃往县城的寒冷。

7:05分,陈东到达工厂,他把三轮车停在离车间不远的栅栏外,摸出口袋里的烟闻了两口,化工厂内不能吸烟。

7:20分,陈东吃完早饭,换下外套,在黑色毛衣外套上灰蓝色工作服,戴上安全帽,穿上笨重的劳保鞋,把手机塞进脱下的外套,放进柜子锁上,把工作牌揣进兜里,工作牌上写——响水联化725号陈东。

一天的工作开始了。

陈东面前一排反应釜,硫酸二甲酯和液氨正在发生反应,他在纸上记录着数据:温度38度,压力102Mpa,合格。

反应釜的温度和釜压每隔十分钟要记录一次,温度要控制在摄氏35~38度、压力要控制在101~105Mpa。

时间一分一秒地过去,工人在各自的车间忙碌。陈东偶尔跑到吸烟室去和工友胖子抽两口烟。胖子是他的徒弟,大专毕业,今年刚来联化。

10点,张慧醒了,婆婆已在淘米择菜,学校离家并不远,因此三个孩子中午都回来吃饭。张慧2月份的工资和过年的奖金还没全发到手上,昨天上班时,她和术美两人就嘀咕着,正好今天加班大家都去,不如6个人一起去人事部找一下主任,问问工资和奖金怎么少算了这么多,和进厂时候说的每个月4400元不太一样,能不能尽快发,大家都有家有口。她打开手机,弹出一条术美的微信:不着急,1点再去吧。看罢,她继续睡去。

12点,张慧起床。简单化了个妆,涂上口红便准备出门,她正常上班一般早上不怎么吃东西,下午四点班在厂里的食堂简单吃两口。家里那口小锅早就被她带到车间,偶尔夜班,从超市买点丸子、蔬菜,和术美躲在一起吃火锅。不过这段时间上头查得严,她们“开小灶”的机会少了,顶多隔三差五在口袋里揣包饼干。

张慧是操作室的副操,主要工作就是配合主操,检测甲苯、硫酸等化学物质含量是否达标,有无多余的杂质并做好记录。她和陈东一样,都是初中念完就出来打工。今天,她们6人要一起整理好三羟的所有资料。

13:40分,张慧和同班的小姐妹张术美以及另外四个人一起去人事部,想问问工资到底该是多少,何时发。

“你们刚进厂,按照正常4400块的标准,要乘以系数0.95,厂里年前因为上面的原因,停产了一段时间,要我们注重安全,所以你俩的工资现在要乘以0.75,过年也按这个钱发。25号肯定都发给你们,别着急,最迟30号,发钱是需要时间的。”

张慧盘算着,这两个月加上安全奖、过年三倍工资的加班费,至少能拿到一万多块。下个月30岁生日,要请同班的小姐妹和科长吃顿饭,还要再请自己原来那些好朋友,除了存起来一部分,护肤品也快用完了,要买。回到车间,继续整理资料。术美坐在对面,一伸手就能够到,两人不时搭句话。

此时,陈东正在联化的15车间记录着硫酸滴入的时间。

时间似乎加快了脚步。

14:48分到了。

“砰”的一声,爆炸带来的强大气压让张慧面前的大理石桌台翻了个身,把正在埋头整理资料的张慧重重地覆拥在下面,她仍旧保持着拿笔坐立的姿势,微微向左侧着身子,右腿放在左腿上面,手中的笔不知去向,晕了过去。

“小慧!”张术美面前没有障碍物,她抱着头趴在地上,看着被压在下面的张慧大声喊叫:“小慧!好像爆炸了,小慧!”

迅速窜起的火苗,像吃人的怪兽,在车间里肆意地席卷一切能够燃烧的东西,向前翻滚着,吞噬一个又一个储存原料的罐子,像依附着藤蔓便可无限生长的绿萝,不停地向上向上再向上。

张慧醒了,她扭动了一下腿,摸出藏在衣服口袋里的手机,打给陈东。

“嘟……嘟……”没人接,张慧挂断了电话。

“小慧,手机借我一下,我给老公打个电话。”张慧把手机扔给离她不到3米的术美,“大美,拉我一下,我出不来,被压住了。”

“砰!”第二声爆炸声传来。

“小慧,我先出去,我找人进来救你。你别害怕,我找人!”术美拨了好几遍电话,试图让老公来救她们,每次不是多一位数字,就是少了几位,怎么也无法拨通。她看了一眼张慧,扔下手机开始往外跑。

“术美!”

张慧在翻覆的大理石桌台下不停地扭动着身体,不知道脚被什么卡住了,她不断用左脚蹭右脚,右脚再蹭左脚,一边去够手机,差一点就差一点,手机就在手边了!她看了一眼术美逃走的方向,她想打电话让陈东来救她,她不想死!

车间吊顶一点一点往下塌,玻璃全碎了,仿佛从来没有存在过一样。硝酸罐也破了,有腐蚀性的硝酸正往外流,像章鱼的爪伸向四方。

终于,鞋掉了!黑色的松紧鞋在摩擦中从脚上脱落,张慧顾不上随之脱落的船袜,用露在外面的手抓住大理石桌台上抽屉的把手,左腿顶着右腿,硬是在大理石台面下艰难地转动身子,爬了出来。

她闻到一股异常刺鼻的气味,和平时在操作室闻到的大不一样。她弯下身想去捡掉落的手机,火快速变大了,张慧看了一圈四周,出口也没了,车间瞬间变成自己从没来过的陌生之地;顾不上手机,她向着火的相反方向跑去。

“跑出去!”这是张慧唯一的念头,她忘记车间的地上早被打翻的硝酸占领,光着脚从硝酸上淌过去,她不停地向前跑,向前跑,虽然不知道跑向哪。

吊顶陆续往下塌,火焰在她背后追逐,她听不见任何声音,看不见一个人,只知道必须跑出去。

终于跑出来了!还没来得及回头看一眼车间,“砰!”她听到第三声爆炸。张慧瘫在路边,这才回头看了一眼:屋顶好像彻底塌了。她分不清究竟哪个是她工作了三个月的车间。

后来,张慧也无法准确地回忆起到底听到几次爆炸声,因为陈东说他只听到两声。

当时,陈东和胖子正盯着眼前的反应釜,这波操作很快就要结束。

“砰!”两人都听到了这不大不小的怪声。

“什么情况?”

“不知道,搞不好是什么演练吧?”陈东仍旧盯着反应釜,他觉得,就算是爆炸也不怕,这儿这么多化工厂,一年少说也得有几个不大不小的爆炸,跑呗,怕什么?!胖子不放心,想看看窗外。

“砰!”还没等胖子看清,传来第二声爆炸声。不是演练!爆炸产生的冲击波弹飞了陈东手里的记录本,将他逼到车间的墙角。

他迅速蹲下,抱着头,用力蜷缩在一起,恨不得缩回到30年前在妈妈肚子里的模样。什么情况?这次的爆炸怎么和以前的有点不一样?也太猛了吧!陈东心想。

“爆炸了,跑!”

胖子第一个反应过来,跑到门口,打开门口闲置已久的急救箱,抓起几条毛巾。门早已不知道飞到哪,门框扭曲着。

陈东在墙角愣了一会,看到四楼、三楼、二楼相继塌了,抱着头踉跄地跑到门边,想拿几块纱布,可急救箱里只剩下藿香正气丸。这有什么用?!

陈东抱着头,跟着往外跑。被震碎的窗户的玻璃碎片,在残破的车间里飞舞出一道又一道弧线,飞过人们抱头的手、钻进衣服,在人们的耳边、眼皮、头上留下印记,甚至穿过棉袄、工作服、毛衣,钻进人们的肩膀、后背,它微小却锋利的身躯,仿佛一颗定时炸弹,藏在甚至医生也不易发现的地方,只等有一天刺破即将愈合的伤口。

陈东觉得脚软,看见同事在他眼前蹲着、跑着、搀扶着,看见前面班长的灰色羽绒服被飞舞的碎玻璃刺得满是洞,密密麻麻,白色的绒毛飘落,他跟着飘舞的羽毛飞快地逃出摇摇欲坠的车间,胖子正在外面的栅栏外等他。

没过十分钟,陈东已经跑出了被爆炸波及的车间,他看见胖子在门口给头上流血的工人发毛巾,大口喘着气:“吓死了,以为拍电影呢。”

“哪里炸了?吓死了!”

“不知道,听说是之江。”

陈东放心了,张慧离之江化工厂有段距离,她在天嘉宜,应该没大事。

他看见跑出来的工人大都受了伤,灰蓝色的工作服上沾染了血迹。女同事伤得更重一点。他把从胖子手里拿的毛巾递给一个女工捂住脑袋,白毛巾红了,他内心叹了口气:幸亏没伤到脸,要是脸上有个大口子,以后可怎么办啊?!

消息跟被点燃的火苗一样,传得飞快。离他们不远的江苏联化迅速开车赶到,一辆一辆把他们送往医院。

陈东把受伤较重的班长扶进副驾驶座,自己钻进后排,五个人挤在一起往县医院飞驰。响水路上全是车,没人在乎规矩,都疯狂地摁着喇叭往前闯。

“好像是天嘉宜爆炸!”旁边一个不认识的工友刷着朋友圈视频说。

“什么?天嘉宜!”陈东开始慌了,他回头看了看,但是什么也看不到。

此刻的张慧正坐在路边。工厂门口的那条路上已经零零散散地坐了好多面目全非的人。一个路过的工友用安全帽在河里舀水给她冲洗掉脚上的硝酸,此刻她还没留意自己是副什么模样。

“小慧?”

“术美?”张慧听到有人叫她,抬头看去,张术美坐在离她不远的地上,满头满脸是血,张慧心里有数了:自己想必也是一副鬼样子。

她向路边的人借手机给陈东打电话,一次、两次,她颤抖地拨号,不对,号码是多少?明明陈东的号只跟自己差最后一位,怎么就想不起来?第三次,张慧终于记起了号码。

陈东的手机无法接通,张慧回头看了看不远处的化工厂,除了那团不断变大的火,什么也没看到。

第一波塞满人的救护车在她前面驶过——陈东呢?陈东怎么样?有没有跑出来?她看了看自己从硝酸上踏过的脚板,血水混着泥土,她想回去找他。

术美的老公找到了术美和张慧,载着她俩从326县路向县人民医院飞驰。

25床 龚洪波

早晨6:30,龚洪波看着女儿下楼去上学。女儿今年高三,还有不到100天就要高考,龚洪波不想给她压力,唯一的要求就是留在江苏念大学,别一年见不了几次面。

他还有个儿子,在江苏盐城读师范学校;女儿跟他最亲,每天晚上女儿回到家,如果只看到爸爸的拖鞋没看到人,就会大声问:“我爸呢?”

龚洪波觉得这几年多少有点亏欠女儿:别的人上下学都车接车送,他虽然开着凯迪拉克,但那是接送老板的,他一年也接送不了女儿几次,更别说接送在五星电器工作的老婆上下班。

龚洪波是瑞和新材料公司董事长的司机。他非常钦佩董事长,觉得她身上有一股让人信服的力量,跟着她干不会吃亏,还能学到很多。2017年,他关掉开了多年的饭馆,跟在这位老板身边工作。他们也算是相识多年的朋友,所以龚洪波不只是开车,偶尔还帮忙处理一点办公室的事。

龚洪波家在县城,开车到厂里20多分钟。他开车上了灌河大桥,想着女儿下周就要开始二模,高考倒计时不到100天了,得提醒老婆给女儿补补。贯穿县城的响水河正在车轮下缓缓流淌。

8:30,龚洪波已经坐在办公室,帮同事核对工资资料。老板在群里说了,无论如何不能拖欠工资,每个人的工资她都要亲自审核;虽说只有几十个工人,但工作量也不小,龚洪波对她的佩服又多了一分。

13:40分,龚洪波给老婆发了一条微信语音,嘱咐她别忘了给女儿烧个汤。龚洪波收起手机,和同事继续核对工资。

时间似乎加快了脚步。

14:48分到了。

龚洪波正好抬头看向窗外,只见300米之外的天嘉宜似乎升起一束烟,很快,一个巨大的火球腾空升起,一下窜上天空。

“趴下!”龚洪波大吼一声,躲到办公桌下,顺手把同事往后推了半步,让她躲在一堆一升装的农夫山泉后面。

“砰!”他听到第一声爆炸。

窗玻璃马上碎裂,碎玻璃四分五裂地射向四面八方;随之“哗啦”一声,屋顶的吊灯和办公桌上的电脑、水杯都掉落地面。龚洪波蹲在办公桌下,看见办公室的墙体现出裂缝。那堆农夫山泉正好形成一个屏障,保护了那个女同事的脸没被划伤,飞来的玻璃把瓶装水扎出一个个的洞,水哗哗流到地上。

“不好,楼估计要塌!”龚洪波想着下一步怎么办,“美国大片没少看,但是电影没教过怎么逃啊。”龚洪波来厂里才一年,因为不是一线工人,从来没参加过工人们的逃生演练。

“砰!”他又听到第二声爆炸,好像威力大了不少!

吊顶以肉眼可见的速度往下塌,空中不断有东西在飞舞,他能感觉到二楼似乎已经消失了。

“不能再等!”他迅速从办公桌下钻出来,躲到一个拐角处。

龚洪波望着对面天嘉宜的火球越升越大,一个变两个、两个变三个。火苗的炸裂声、人们的尖叫声、屋顶的倒塌声、物品的燃烧声,从天嘉宜传来的声音占领了这间不大的办公室。

他躲在墙角,摸出手机给老婆打电话:“快来接我,化工厂爆炸了!

“什么?”老婆没反应过来。

“不能犯迷糊,一定不能犯迷糊……”他不停地暗示自己,“女儿马上就高考了,这个时候出事她肯定受不了,妈妈年龄也大了,一定不能迷糊!”他把手机揣进兜里,抱着头往前跑。不断有东西落在他的手上、头上、背上,他不断地告诉自己“跑出去!”奔跑中,好像有什么东西撕裂了他的牛仔裤。

14:59分,龚洪波跑出去了,掏出已经碎屏的手机,点开微信,对着头上不停流血的自己拍下一段视频发给老婆。

“快来接我!我在路边等!”老婆吓得不轻,叫上姐姐,一起向化工厂出发。老婆驾照刚拿到没多久,科目三第四次才勉强通过,看到老公满头是血的视频,吓得都忘记怎么发动车。

龚洪波站在路边,捂着头往县城的方向走,黑色的夹克满是血渍和灰尘。之所以第一时间给老婆而不是120打电话,是因为他知道,这个时候救护车一定没有老婆来得快,何况,从刚刚的两声爆炸他感觉这次是大事故。

老婆来了!

“砰!”听到第三声爆炸的时候,龚洪波已经坐上老婆的车。

妻姐开车,油门踩得比平时猛;坐在副驾驶的老婆一边指挥着怎么走,一边回头看他,快哭了:“怎么样啊?别吓我啊,眼睛能不能睁啊?”

15:30分,龚洪波到了响水县人民医院,成为住进七病区的58个伤者中的一个。

24床 张友爱+宋廉花

张友爱今年五十。去年,他想着换一份有养老保险的工作才行,哪怕钱少一点,以免60多岁还在外面打零工;老婆宋廉花也是五十。儿子在盐城市里工作,因工作忙,工资也不高,便让孙子在响水县城上学,跟他们同住。

3月21号,张友爱和往常一样六点半起床,换上藏青色的工作服。他在方正药业上班,日常工作就是负责烘干药粉。原材料经过前面车间的几道工序之后,会形成各式各样的粉状送到他这,药粉在做成药片之前,需要按照规定烘干到相应的温度。

他的背不太好,走起路来稍微慢一点。来化工厂之前,他做过好几年的木工,每天工钱300块,一个月要干25天,身上不是这疼就那疼,这才到化工厂,虽说没有节假日,但至少“五险一金”有了,以后实在不能动了也不至于拖累孩子。

老伴宋廉花先于他之前就在这片化工园区工作,她只念过小学,在富美化工厂食堂做饭,她不知道厂子是做什么的,也不关心,每天操心的就是眼前那口锅,在厂里烧完几百号人的一天三顿,还得回家给小孙子烧饭。

7点30分,张友爱戴上橡胶手套和安全帽,又戴上双层口罩,开始工作。

张友爱只念过几年书,只熟悉所在车间经常处理的材料,比如磷叶立德。他要把它们放入沸腾床或烘箱,让反应釜不停地加温搅拌,到达一定温度后再分层处理,最后用离心机甩干打成细密的粉末。

磷叶立德有点苦,张友爱只知道它是做一种叫烯烃的东西。他下意识地舔了舔嘴唇,把口罩往上提了提,捏了捏口罩与鼻梁的缝隙处。今天,他的任务是烘干这罐磷叶立德。他坐在反应釜前等前一道工序的车间把需要烘干的磷叶立德传送过来。他扯了扯橡胶手套,拿出手机看看。毕竟一个月就4000多,一天要上12小时的班,上一天才算一天钱,要逮着机会休息一下。

张友爱看了看手机上的时间:10:30分,磷叶立德还没送来,午饭前是弄不完了。他想到离他不到一公里的老伴,此刻在富美有没有忙完一天里最忙的中饭。

此时,离他不到一公里的老伴宋廉花已经为工人烧好午饭,准备回家陪小孙子,孙子今早有点不舒服没上学。

13:40分,张友爱从桌上醒来。他甩了两下胳膊,晃动一下因久坐而有些发麻的腿,每天中午只能趴在桌上休息,偶尔和其他工友聊聊天。粉状的磷叶立德已经送过来了。烘干一批得3个小时,要两批才能烘完,今天至少得晚上八点才能下班。

14:48分到了。

“砰!”他听到第一声爆炸!

张友爱刚把一大盘粉末送进沸腾床,整个人好像被弹起来,他以为哪地震了,往四周看看,旁边还没来得及送进去的磷叶立德散落四处。

方正药业离天嘉宜也是大约一公里,张友爱并不知道爆炸了。之前闲聊时,听那些做了好几年的工友提过爆炸,但他从没当回事。他解开安全帽的锁扣想去车间外看看。

屋顶上开始有东西掉落,他顾不上反应釜里正在发生反应的磷叶立德,快速地往外跑。

“砰!”第二声爆炸!

张友爱被震倒在地,口罩和安全帽都不见了。“好像不是地震这么简单了。”张友爱心想,他只看到身边的工友在飞快往外跑,吊顶一块块往下塌,仪器停止了运转。他听不见呼喊声和爆炸声,他觉得两声巨响把他的耳朵“炸懵了”。

他开始手脚并用,连跑带爬,跑到外面才看见不远处好像有一大团烟升起,门卫的铁栏都被炸飞了。他一摸头顶,全是血。

“快走!别耽误!”在他愣神往回看的时候,工友一把把他拽上了赶来救他们的车,往县城医院开去。

“砰!”第三声爆炸声。张友爱好像没听到,还没搞明白究竟发什么了什么,是哪爆炸了吗?

第二部分:在医院

看似平静的化工厂,在14:48分之后,像是被幽禁许久的恶龙终于挣脱枷锁,拼命地挥舞着利爪,一通乱刺,带着血和嘶吼,向人们宣示着它不减当年威风。经历过化工园区以往爆炸的人,知道它又来了。

三声巨响召唤了192辆消防车和90辆救护车呼啸而来,通往县城的326县道和响水路开始拥堵。

3月21号下午三点左右,来自不同的两个化工厂的张友爱和龚洪波被先后送进急诊室,打麻醉做清创,检查是否有内伤,随后被安排进住院部七病区,分别住24床和25床。

此时的陈东,刚到达响水县人民医院。

陈东推开车门,立马就有两个人冲上来扶他,看他伤得不重还能走,便放开他赶紧去搀扶那些伤得面目全非的人。陈东站在医院楼下,有些尴尬:该去几楼呢?张慧呢?!张慧如果跑出来了,肯定也被送到这!陈东下意识地摸向口袋,才反应过来手机还在厂里浴室柜子里锁着。这可怎么办?联系不上张慧!

那天嘉宜,天嘉宜的人呢?陈东在一楼扫视了一圈,病床、急救箱、高挂的吊瓶、各色工作服、白大褂,他满眼看到的都是这些,原本空旷的一楼大厅此刻几乎没有转身的余地。他冲上二楼寻找穿藏青色工作服的人,看到谁工作服的左胸口处有红线缝着“天嘉宜化工”,就像个溺水的人抓住离得最近的漂浮物一般,逮着人家就问——

“看到张慧没?”“没。”

“看到张慧没?”“不认识。”

陈东在二楼问了四个穿着天嘉宜工作服的人,都没看到。“可能因为刚去三四个月,和他们不熟吧。”他安慰自己。

他跑到二楼的护士站,疯狂地翻着记录本,每一页,都没他想看到的名字。“去一楼!说不定张慧来得慢,还没到医院呢,去绿色通道那边等她,她来了肯定会走那儿!”陈东有点腿软,扶着楼梯扶手下到一楼。此刻,他没有注意到右耳在滴血,没有半点痛感。

一辆车开来了,没有张慧;第二辆、第三辆开来了,也没有张慧。

十分钟过去了,下车的人还是没有张慧,二十分钟过去了……仍旧没有。

陈东不知道的是,此刻的张慧已经在响水县人民医院,不过,她在8楼。

张慧在急诊室做了简单的清创处理之后,被安排到8楼的过道躺着,陈东的姐姐、姐夫已经先找到了她。

张慧的眼睛被纱布蒙着,手上、脸上都是血,血流进她过年刚染的棕色头发,流进碎玻璃刺破的伤口,形成一块块红褐色的痂。她抬起手在眼前晃了晃,一时什么也看不见。玻璃在她的上唇留下痕迹,让她无法张开嘴,只能嗫嚅着:“陈东呢?陈东在哪?”“你们帮我去找陈东吧,我没事,看看他怎么样。”一个音节一个音节地从她几乎无法张开的嘴里蹦出来,她声音颤抖,似乎还没从三声巨响回过神来,也不知道那三声巨响就来自她所在的化工厂——天嘉宜。陈东,陈东会不会没出来?她攥紧了床单,努力控制着情绪,此刻,她担心的只有陈东。

陈东越等越慌。陆续被送到医院的工友带来更多信息 :“是天嘉宜爆炸”,“天嘉宜管理不规范,早晚出事”,“联化的机器都换成了全自动的,天嘉宜早就该换”……陈东越等越慌,张慧到底跑出来没?要不要再去楼上看看?——不好!一个穿着迷彩服的男人,满脸是血,扶着墙角咳嗽……会不会是岳父?岳父是不是也今天上班?他最常穿的就是一件迷彩服。

“求求了,不要是。求主了,千万不要是。”陈东心里默念。墙角那人一阵猛咳,抬起头,陈东松了一口气:幸亏不是。其实那天他岳父没上班。

“陈东!”姐姐在一楼找到了他,“终于找到你了,没事就好!”

“张慧呢?”

“在8楼呢。”

“怎么样?”

“伤了,命保住了。”

陈东好歹松了一气,脚更软了。

姐姐和姐夫一人一边架着陈东,直接从楼梯间往8楼飞奔,电梯里人太多,陈东几乎是被姐姐和姐夫抬上8楼。

“比中了500万还开心啊!”见到张慧的那一刻,陈东总算放心了,纵使她脸上都是血,纵使和以前那个白净的、自信的张慧相差太大。

3月21号晚上十一点多,张慧做了手术,脸上缝了29针,转入住院部七病区,当晚她最后一个进入七病区,被分到26床。医院床位紧张,过道也住满伤员,只伤到耳朵的陈东选择睡在张慧旁边的椅子上,紧挨着窗户,陪伴她度过这一晚。

至此,这间只有三张病床、离护士站最近且没有编号的病房,住进了5个化工厂工友。24床张友爱的老伴宋廉花受伤,借来一把椅子,支在病房的靠门处陪着自己的老伴。她和陈东一个睡在门口,一个睡在窗边,几乎占满了这间病房的所有空地,三块帘子隔开了三张床。

当晚,响水县人民医院手术室和病房的灯一直亮着,似乎黑夜从未来临。

一、梦境

张慧一天没吃东西,一道很深的伤让她几乎无法抬起上唇,丈夫陈东用棉签蘸点水,给她润润唇。

脸上几乎找不到原先的模样。纱布蒙着眼睛、鼻子和双颊,纱布下面,血液仿佛停止了流动,在原本光滑的皮肤上结成一道道不规则的痂,像画家恶作剧般的涂抹。

她梦到下午逃亡的一幕:一边往上风口跑一边回头看,前面没人,后面也没人。她爱看《生化危机》,她觉得,眼前的这一幕才是真正的生化危机:刺鼻的气味、流淌的硝酸、随时会爆炸的储物罐……

她从梦中惊醒,双手合十开始祷告。头顶、脸上、嘴唇、手上和脚底的伤口时刻让她想起下午那三声巨响。她微微侧过头,看了一眼睡在旁边的陈东。他右耳后被砸出个小洞,缝了好几针,因此只能向左侧躺着。张慧的26床靠窗,陈东在窗边搭个椅子睡觉。他的手露在外面,上面有个刺青:十字架上一对彩色的翅膀。

25床的龚洪波也没有睡好。女儿有没有按时到家?她肯定看新闻了,会不会害怕?他安慰自己没事,他已经嘱咐老婆把他出差的那个包拎出来,跟女儿说爸爸今天出差,晚上陪客人喝酒不方便跟她视频。千万不能让女儿知道自己头上有伤,不然该吓哭了。女儿应该不会发现——龚洪波安慰着自己,进入了梦乡。

他梦到自己又回到了那个恐怖的地方,冲天的火光先于爆炸声来到,他才得以躲在书桌下逃过一劫。“不能死,不能死,死了女儿怎么办?她马上就要高考。儿子怎么办?没有爸爸铺路可怎么办?还有老妈,年龄这么大,不能没我。”龚洪波竭力从梦中醒来,他看到红色的天、黑色的地,空中各种各样的东西在飞舞。“不能死。”他从梦中惊醒,一身冷汗,他觉得:多刺激的美国大片都看过,刚刚那幕就是5D也比不上。

那一夜之后,龚洪波害怕听到“砰”的声响。每当26床的张慧和陈东吃完饭把病床上的小桌子放下的时候,龚洪波都被那“砰”的一声惊得弹起身子,想往外跑,随即又安慰自己:没事了没事了。

24床的张友爱也不是一个人,老婆宋廉花安顿好小孙子也赶来医院,睡在靠门的椅子上。走廊里人来人往,护士站的叫号牌几乎一晚上都不停地闪烁着床号。

张友爱也做梦,梦里他想跑却不迈不开腿,想躲在一栋大楼下却又怕楼塌:往前还是往后?向左还是向右?他蹲在墙角,左看右看。“咣当”一声,楼塌了——醒了。

这一夜,七病区24床、25床、26床的伤者和家属,五个人都没有睡好。

二、谎言

三声巨响过后,不光天嘉宜化工厂几乎被夷为平地,周边3到5公里内的工厂、民居、校舍都受到不同程度的冲击。距天嘉宜不到3公里的学校玻璃全震碎,“哗啦”一声,孩子们躲到书桌下、跑到操场上。

张慧和陈东的三个孩子,都没法上学。大妞像妈妈,很漂亮;二妞像爸爸,又瘦又黑;三弟是最皮话最多的一个。陈东总说大妞经不起打扮,一打扮就太漂亮了。奶奶带着三个孩子来医院,孩子们不知道究竟发生了什么,只知道昨天的三声巨响后,他们不上学了,爸爸、妈妈都在医院了。

大妞走在前面,一手拉着妹妹,一手给妈妈拎着水果。她不像往常那样看到妈妈就蹦蹦跳跳地要撒娇,而是小心翼翼;二妞一手拉着姐姐,一手拽着奶奶的衣服,看见妈妈就往奶奶怀里钻;三弟看到妈妈之后,哇地一声哭了。

“没事,妈妈就是受伤了,过两天就出院回家了。”张慧拉过儿子,擦掉他的眼泪。可是她心里知道,脸上缝的这29针,或许会留下永远的痕迹,就像陈东手臂上去不掉的刺青一样。

这些大大小小的伤疤,仿佛上天赐予她的30岁礼物,将永远跟着她:她想过很多30岁生日的过法,唯独没有想过上天这太过用力的一吻,会让她再也无法像从前一样。

10点多,龚洪波的妻子也来了,除了给他带来换洗衣物,还拎来了他出差时的包。“女儿没发现吧?”“应该没,我说你出差了。”

“儿子呢?”

“也说出差。”

为了统一说法,妻子跟亲戚也说他昨天正好陪老板出差跑业务去了。

12点,妻子的手机响了。“妈妈你在哪呢?怎么不在家?”女儿每天中午都会回家吃饭。

“妈妈也出差了。”妻子知道龚洪波的后背伤得厉害,打算在医院照拂。

“骗人!妈妈你的包和衣服还在家呢!一件都没少!你肯定在医院陪爸爸,我爸肯定出事了!”女儿已略带哭腔。龚洪波拗不过女儿,同意她来医院。

谎言很快也被在盐城念书的儿子戳破:“爸爸,出差也可以跟我视频呀,为什么不接我的视频电话呢?”龚洪波无奈,只能接起电话,不过他只把镜头对着右边没受伤的脸,告诉儿子,只是跑的时候用手抱头,手被划破了,没什么大事,别瞎担心,好好学习。

张友爱年纪大,孩子都不在身边,他把满脸的血擦干净,用老伴的微信发个视频给儿子,让他别赶回来,说自己没事,工作要紧。来看他的人不多,他向左斜躺在病床,看着来探望25床、26床的人,有化工厂的领导、有父母,还有朋友和工友。除了老伴带来的生活用品,他的床头柜上一束花都没有。

三、剃头

23号下午,龚洪波觉得头皮难受,想抓不敢抓。他知道头上有伤,但不知道伤口多大多深,不敢轻易碰。他让老婆带他去医院附近的理发店,干脆剃个光头看看伤口。头发现在有一拃长,他觉得很酷。光头?他从来没想过自己会在38岁这年把头发剃光;像个劳改犯,龚洪波心里嘀咕。算了,反正男人头发长得快,光头的男人也多了去了,剃就剃吧。剃了头,龚洪波顺便在理发店旁的小店买了顶黑帽子,“还挺酷。”他看着镜子里的自己。

“剃头啦?”

“嗯,不然上面的伤口好不了。”

“还买了帽子?”

“酷吧?”龚洪波一回到病房,就引起了张慧的注意。

龚洪波催着妻子打盆水给他洗头,他抬着右手低着头弓着背,任由妻子绕开那块“洼地”,轻轻地按摩头皮:真舒服啊。他又想起那天妻子的担心和慌乱,三十好几的人跟女儿一样哭得稀里哗啦。

张慧摸了摸头发,也觉得头皮痒,让陈东打盆水,用纱布蘸水把没有伤口的那边简单擦洗一下。她头上的小伤口太多,只能这样将就。

病房里只有一间盥洗室,里面只有一个盥洗台和马桶,没有镜子。盥洗台的角落里,张慧入院第一天妈妈带来的护肤品静静地躺着,像化工厂被震碎的反应釜一般无人问津。要不也和龚大哥一样剃光头?张慧看着盥洗台上的洗发水问陈东。“拉倒吧,你舍得吗?”

来探望的人一波又一波,带来水果、牛奶和各种营养品。24床、25床、26床的伤者不断重复着自己逃跑的过程、受伤的情况,其余时间,他们就坐在床上玩手机或看着窗外发呆,有的跟几个相熟的工友在楼梯口的吸烟室抽口烟,有一句没一句地聊天:“你们厂怎么赔偿你们?”“谁知道?老板给抓了!”“哎,别说赔偿了,工资还没发呢,说好25号发。”“听说,出院一人给6600,你们知道吗?”“今天查房来了个心理医生,说什么我们后续有任何问题都可以继续治疗。是真的吗?”“谁知道呢?这个脸上的疤不知道还不知道能不能给整呢。”吸烟室像个情报站。

张慧除了吃饭的时候端着汤去开水房用一下微波炉,几乎没出过病房。陈东偶尔和来找他的工友抽会儿烟,她就只能刷微信群打发时光。龚洪波虽不抽烟,但经常到楼道口的吸烟室聊两句。24床的张友爱本来就不爱动,来看望他的人少,手机不爱玩,字小看不清,索性就躺在床上盯着天花板。他一直在想:出院了该怎么办?以后还会不会有人管?

25号晚,张慧开始头疼,原本只有脸上才有的痛感像蜈蚣一样扭扭曲曲地蔓延到头发深处。她打开手机摄像头,一点点地撩起头发看:是不是哪还有伤?昨天下午,她和在盐城住院的术美联系,术美的短发剃了,伤更重,脸和头全都包裹起来,不得不剃。我是不是也把头发剃了,说不定头上还有别的伤口——她舍不得剃头,但又有点担心。

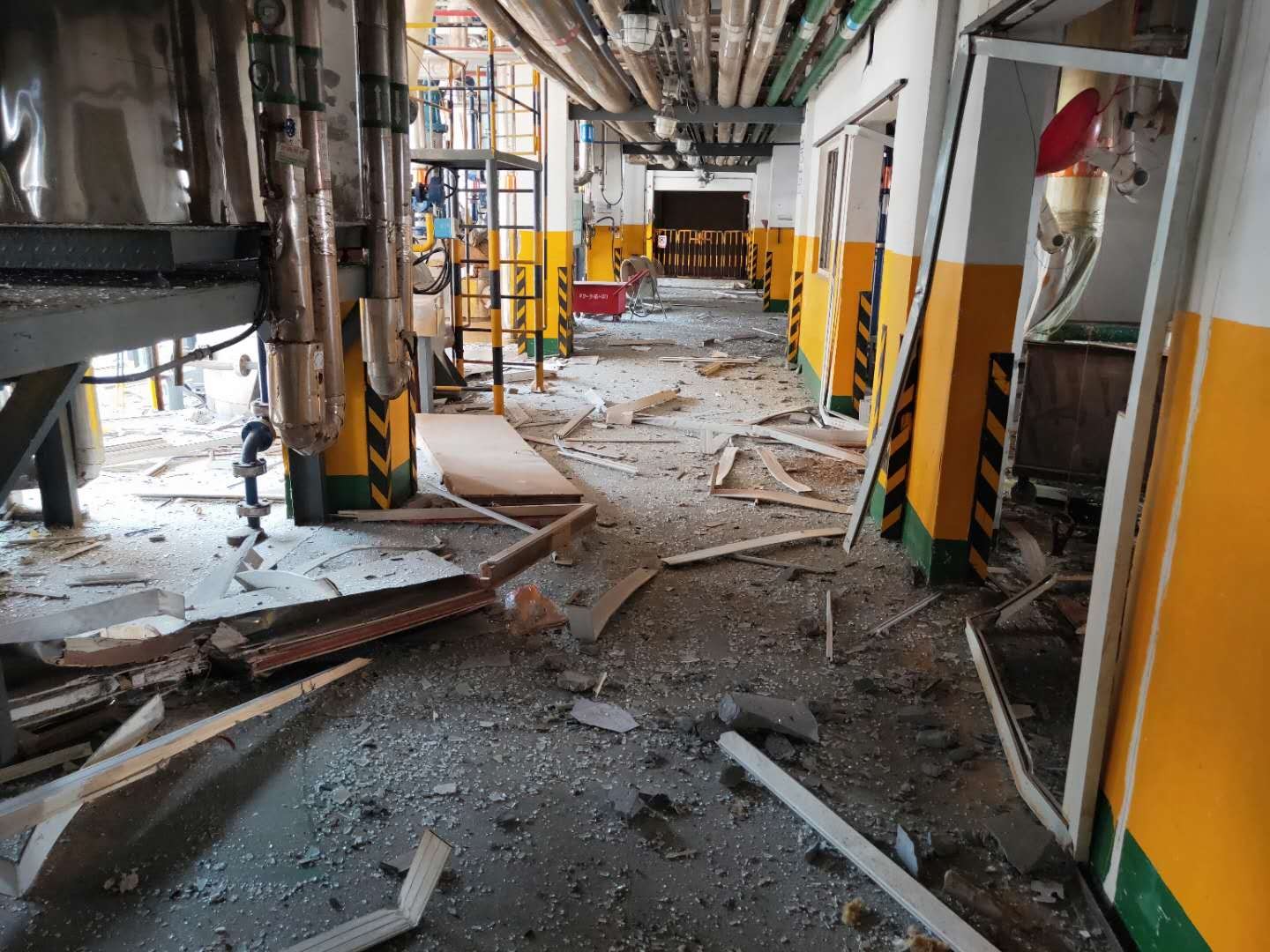

张慧站在窗前

张慧站在窗前26号下午,一直在医院为伤者理发的理发师大卫来到七病区。他撩开张慧的头发,发现隐藏在头发下面的伤口已经化脓,从化工厂带出来的灰尘、泥土和玻璃碴混在一起。

“把伤口那块的剪掉吧?其他头发不动,能盖住伤口。你平时要把头发撩起来,透透气。”大卫建议。

张慧闭上眼,头发一绺一绺地落下。

“26床,你恢复得还行,可以不挂消炎药了。脸上的痂会慢慢脱落,别碰。”

27号早上,医生查完房,张慧一张张地翻看着手机微信群里工友发的悼念照片,不断地放大、缩小。高影星走了!她俩曾在同一个车间,怎么没跑出来呢?明明大家相隔不到三米啊!她还那么年轻,又漂亮,两个孩子没了妈妈可怎么办?张慧想起影星刚来的时候,曾经问影星这么漂亮在外面做销售多好,影星说还是化工厂工作稳定;可现在……

张慧套上一件带绒的外套,光脚穿着拖鞋走出医院,在路边拦了辆出租车,这是她七天来第一次走出医院。

“到饰品店,买帽子。”

出租车司机透过后视镜,不时看她:“化工厂的?”

“嗯。”

“脸……”

“嗯,划到了。”

“人没事就好,以后慢慢手术。”

“嗯。”

……

她走进一家店,绕过镜子,径直往卖帽子的地方走。

“哎呀,这脸,化工厂的吧?”老板娘丢下一个还未付钱的顾客,跑到张慧面前问。“人没事就好。”

她最终选了和25床同款的一顶黑帽子。

回医院的路上,张慧戴上帽子,她想走回去。以后工作、孩子……她需要好好想想该怎么办。

路边有孩子回头看她:“妈妈,阿姨怎么了?”百货小店的好事者坐在椅子上边嗑着瓜子边问:“化工厂的?”

张慧慢慢往回走。术美的微信电话来了,张慧接起电话给她展示新买的帽子。“剪头了,把伤口那边的头发都剪了,但上面还有头发能遮住呢。”

“我脸上疤掉了不少,你看。”

张慧应着,有点紧张:“你用的什么药?我脸上的伤一点动静没有。”

“我涂两种药膏呢。”张慧记下了药名,盼着查房时间早点到,之前医生给她的诊断是擦伤,不是烧伤。是不是哪出了问题?早知道也和术美一样去盐城的医院!

28号早上,医生确诊张慧为二级烧伤而不是之前的擦伤。“如果那天能早点逃出来就好了。”张慧想起那个来不及捡的手机和先于她逃出去的术美。

她躺在床上,用黑屏的手机屏幕一寸寸地看脸和头发,医生新开的涂在脸上的药膏那烧焦了似的气味让她直犯恶心。28号下午,张慧请大卫再次来到七病区。和大卫一起来的,还有徒弟。

张慧利落地拉过凳子,招呼大卫快给她剃。“想好了?”“嗯,快剪吧。”她打开微信,拨通张术美的微信电话:“我要和你一样剃头了!”陈东坐在对面,直直地看着含泪微笑的张慧,陪着妻子一起剃光头;手机那头的张术美,默不作声……

张慧的头发委地,又长又密。

四、头七

七病区的伤者开始活动,有工人一间病房一间病房地串门。以前在一个厂从来没打过照面的,也留了手机号;以前不在一个厂的,也会搭上两句话。微信群里,他们打听着谁没了,谁住哪家医院、哪个病房。

张慧一张一张翻看微信群里工友在悼念现场拍的照片,这场让她几乎来不及反应的爆炸,还出现在昨晚的梦里:竟然已经七天了!这七天,爱美的她,脸被缝了29针,把手机调成黑屏当镜子一寸一寸地看自己的脸;黑屏镜面,面部的伤痕不那么明显。卫生间里,妈妈发现那套护肤品和洗面奶,一直没动。

27号早晨,有工友自发地穿上还没来得及清洗的、带着灰尘和血迹的工作服,带着花束去看工友。他们在微信群里点开头像,挨个地看是不是曾经的“战友”。

无法离开医院去会场的工友只能通过微信表达自己的心意。

我掏出手机,给张慧看我早上在悼念仪式现场拍的照片,她拿着我的手机,一张张地翻看着,问我:化工厂还在么?现在怎么样了?我告诉她:进不去。没敢告诉她,我在离悼念仪式现场不远的路边看到了盛开的油菜花。

医院里的志愿者从每层六七个变为一两个,楼下的应急登记寻人台变成了“3 21”事故伤员出院服务处,护士站的服务灯也不再经常闪。七病区的伤员一个接一个地准备走了。他们得回家看看被冲击波震碎的房子、看看孩子、看看曾经工作的化工厂是否能继续上班。

龚洪波第一个想回家。27号一早,他终于在医生检查完后,拆掉了右眼眶上的两针。手上的伤还得再等几天回来拆线。

一抬手,他突然感到后背一阵疼痛,仿佛有异物在血管流动,这东西想通过层层障碍突破肌肤表层。他背过左手一寸一寸地摸后背的伤口,试探着捏一下——似乎,有个硬的东西在皮肤下面,似乎,是个……玻璃碴!拍了CT,显示伤口处还有玻璃碴没有清理干净,随着血液的流动在缓慢地变动着位置。只能等拆线那天来清理了。无奈,龚洪波只得在医院观察一天。

轮到张慧拆线。她拽着老公的衣服袖子躺在病床上,没有打麻醉,她闭着眼,陈东在旁边一根一根数着线,1、2、3……29!他在想,21号那天,没有他陪伴的张慧,在手术室里是怎么捱过脸上的这29针的呢?张慧很爱美,人也漂亮,她在抖音上发的视频下面有人评论:“听说你是你们厂的厂花?”

张友爱最后一个拆线,他的听力逐渐恢复,今天要拆后颈部的线。老婆宋廉花这几天也住院了:平时就累,这几天一直在医院陪护,身体扛不住了。张友爱独自去拆线,医生照例先给他检查耳朵。

拆线的时候,医生又发现残存的玻璃碴。

因冲击波被迅速粉碎的玻璃,仿佛有生命力一样,穿过人们的棉袄、毛衣、工作服、牛仔裤甚至皮鞋,躲进人们的头皮、身体,争先恐后地逃离化工厂。它们在人的血液里流淌,仿佛睡着了,一旦苏醒,就让人再次经历钻心的痛苦。

27号晚,张慧左侧锁骨下方的伤口,也发现了一小块碎玻璃。

五、出院

3月28号,龚洪波终于要出院了。

还没到11点,志愿者早早就把盒饭分发到每一个病房。昨天还要5份盒饭,今天只要3份。

“25床不要了,一会就出院!”龚洪波穿上牛仔短裤,边套外套边对志愿者说。

龚洪波从25床溜达到护士站,溜达到楼梯间,又回25床坐等姐姐开车来接。

陈东已经和张慧支起小桌板吃午饭:“你出院去哪?”

“等好了我得去化工厂看看,老板一个人忙不过来,看看有没有什么善后帮她处理一下。”10:48分,龚洪波拎着包出院了。他拎着为了骗女儿特地带出来的那个出差用的包,老婆捧着花,这回还是姐姐开车。

陈东刷着“联化最牛车间”的微信群,他把手机给张慧看:“我们厂都有人打扫卫生准备上班了。”张慧头都没抬,边把有酱油的菜挑到一边说:“给100万我也不会再回化工厂了。”此刻,24床的张友爱正在喝从医院食堂买的15块钱一碗的鱼汤。

午饭后,早上还挤满人的病房里只剩下3个人,陈东正式住进这个病房,龚洪波的25床现在是陈东的。

大约两点,来探望的人再次打破了病房的安静。

陈东帮张慧脸上涂上药膏、敷上纱布,拿出手机自拍。

24床的张友爱看着张慧小夫妻俩的自拍,转过头去睡觉。富美已经打电话给老伴让她回去继续烧饭,自己该去哪儿呢?50岁再出去打零工,也不知道干到什么时候是头,至少化工厂给他交了养老保险,60岁不至于还去工地搬砖吧。

28号晚19:13分,陈东把和妻子的合照发到朋友圈,写了这样一句话:“世界万物也挡不住你的美。”

▍大赛组委会

主办方:澎湃新闻

联合主办:复旦大学新闻学院 今日头条

指导单位:上海市作家协会

学术支持单位:

浙江大学传媒与国际文化学院

武汉大学新闻与传播学院

南京大学新闻传播学院

中山大学传播与设计学院

华东师范大学传播学院

北京外国语大学国际新闻与传播学院

中国政法大学光明新闻传播学院

上海大学文学院

陕西师范大学新闻与传播学院

深圳大学传播学院

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司