- +1

仇鹿鸣:今月曾经照古人——河洛考察散记

从书斋到现场

作为古代史的研究者,传统意义上而言主要处理的对象是文献。初入学门,便被老师们耳提面命“板凳要坐十年冷,文章不写半句空”。俗话说文无第一,文章空不空是一个价值判断,不太好说,板凳能否坐得住则比较容易量度,于是本行业的职业病是颈椎炎。不过这种穷经皓首式的凄苦形象多少是学者自身建构的产物,事实上,近代以来史学的重要变化之一,便是走出狭义的文献,走出书斋。傅斯年在《历史语言研究所工作之旨趣》中提出的那句著名的口号:“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,便是这一潮流的体现。傅氏主张“凡一种学问能扩张它研究的材料便进步,不能的便退步”,但敏锐的研究者如罗志田早就注意到这一潮流一方面主张极力扩张史料的范围,将出土文献、神话传说、民俗调查等新史料或既往研究所不取的材料都纳入研究的范围;另一方面则对传统的旧文献弃如敝履,贬低其价值(参读罗志田《史料的尽量扩充与不看二十四史——民国新史学的一个诡论现象》,收入《近代中国史学十论》)。最著名的言论大约是梁启超所云二十四史,不过是帝王将相作家谱。史料的尽量扩充与不看二十四史,这两项自相矛盾的主张,初看起来像两列快要相撞的列车,但反映的思想倒是同构的。

时下距百年前现代学术体制的草创期已远,这些激烈的主张也早已成为学术史中的一页。熟悉现代学术生产工业,被分割在各断代史领域中的我们早已融合了新旧。正史中的主角当然是帝王将相,甚至古人自己都批评南、北《史》“竟似代人作家谱”,但在史料不多的中古史领域,正史当仁不让地回到了舞台的中心。当然,近代以来重视出土文献的风气,同样影响深远,简牍、墓志、文书皆成为专门之学,能否使用出土材料早已成为中古史领域中研究是否预流的标志。但历史学所重视的出土材料,集中于有文字的部分,因此有“出土文献”之谓,其标举的重点在于文献,出土只是与传世对应的修饰词。特别是各类出土文献,经过影印、校录、标点乃至考释等工序后,从形态上而言,早就和传世文献别无二致。因此,在民国学术浪潮过去后,史学似乎又重新回到了书斋。

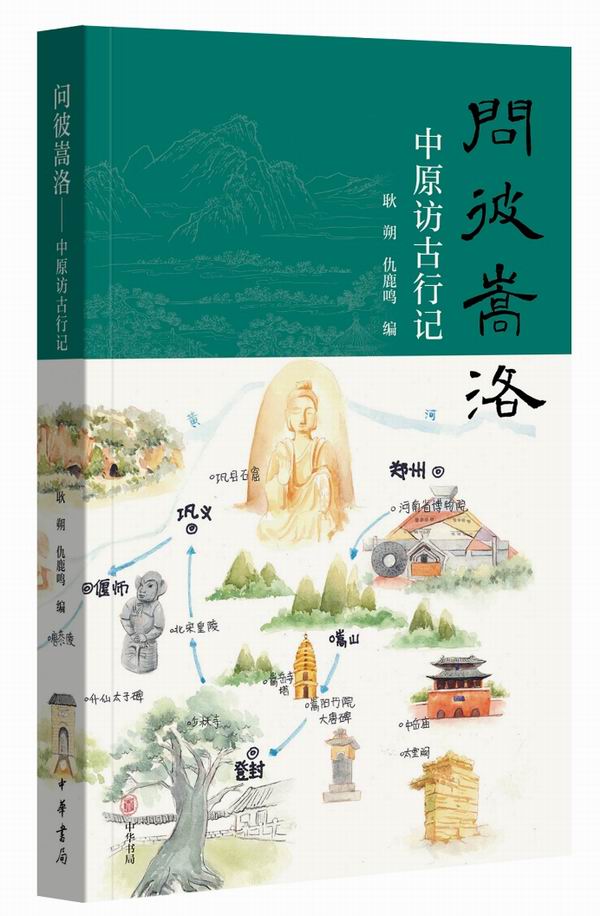

考察其实是一个语义模糊的字眼,似乎天然地带有走马观花的色彩,介于业余与专业之间。因此,当2017年暑期,我们一行十人因前一年秋天北京开会时的偶然一诺再次集合在郑州、展开行程的时候,对于考察路上能收获什么,至少于我而言是心中没底的。尽管在此之前,我也会利用各种会议及旅行的机会,有意识地参观各类文物保护单位,但不过是私人的偏好。当我们将不同学科的青年学者聚集起来,开始谋划行程的时候,如何来定义考察呢?如果用一个稍显空洞的字眼来描述,大约是希望能在文献之外,获得历史的现场感。但现场感如何落实,是我在考察过程中常萦绕在心头的疑问。

“天下之中”的新与旧

河南无疑自古以来便是中华文化的腹心所在,但我们行程的起点郑州却是一座近代才因铁路而兴起的城市,并在建国后取代了两座著名的古都洛阳、开封,成为河南省的省会。郑州的地标性建筑是二七纪念塔,一出火车站便可以看到。纪念塔是为了纪念1923年京汉铁路大罢工而建造的,据说是采取了仿古联体双塔的独特形式,坦白地说并不好看,有点非中非西,但这座位于城市中心的高塔除了纪念革命的光荣之外,也提醒我们郑州这座城市与铁路的关系。十年前第一次来郑州,这座塔给我的印象颇深。现在一方面因为高铁站的兴建,旧站已经不是到访的第一选择,再加上地铁的修建,一下火车便钻入地下,高塔已不再有那么强的宰制访客视觉的作用。出行前才留意到,尽管此塔建于1971年,但在2006年便被列为全国重点文物保护单位,即使在革命遗迹中也是非常突兀的存在。郑州城内唯一的古代遗迹,大约是商城遗址,十年前去看过一次,对于外行而言,看不出什么门道。因为郑州商城的发现,1990年代在郑州有关方面的推动下,于公认的七大古都之外,将郑州列为第八大古都,引起了不少非议。或许在河南这个地方,再新的城市也要想办法给自己涂抹上一点古老的色彩。

真正的行程是从第二天开始的,由于同行中不少人并不是第一次来到河南,因此我们在规划行程的时候,大约考虑两点,一是发挥自驾的优势,尽可能地将散布在公共交通不方便到达、位于郊区的文物点包含在内,二是经耿朔兄事前与当地文保部门的联络沟通,得到不少帮助,因此得以将一些日常不向公众开放的文保单位囊括其中。至于考察点的选择,则主要依据各批次国家重点文物保护单位名录。我上课常戏言,“国保单位名录是中国最佳的人文旅游指南”,平时也是我自己出行的主要参考。因此,和20世纪初国内外学者在中国腹地的考察相比,不得不说既往的考察带有真正的调查、发现古迹并确认其年代、价值的目的,而我们的考察不过是在一份经专业学者筛选分级后形成的名单中选择一些感兴趣的点来参观,坦白地说是有“察”而无“考”。

由于经常浏览这份名单,我曾有一个直觉,1961年第一批公布的全国重点文物保护名单不过180项,其中最大桩是古建筑及历史纪念建筑物77项,这一名单的确定很大程度上和梁思成及营造学社在民国时代所做的调查研究有关。由于太室阙、少室阙、启母阙保存了今已不存的汉代建筑的遗意,得以被列在这一类的前三名,成为我们第一天考察的重点。由此我联想到的另一点是,去年上半年在北大访学时,曾有机会列席刘未兄组织的“《白沙宋墓》六十年”沙龙,对于宋史和考古我是双重的外行,不过当时王子奇兄所发言论及《白沙宋墓》独特编纂体例的渊源,让我颇有印象。宿白先生编写的《白沙宋墓》是新中国最早出版的几种考古报告之一,报告以正文记录发掘的情况,注释则考证正文中提及的各项制度、名物的源流与作用,将对考古现象的客观记录与作者的研究心得融于一书,历来广受赞誉(参读徐苹芳《重读〈白沙宋墓〉》,《文物》2002年第8期)。王子奇兄认为宿先生在《白沙宋墓》中的做法,很可能是受营造学社的影响(近读罗炤《痛悼恩师宿白》一文,也谈及宿先生的学术与营造学社的承续关系)。建国之后由于学科的划分,古建筑研究大都被划入理工院校的建筑系内,与考古学分家。梁思成的故事虽因媒体的渲染早成都市传奇,但他对早期中国考古的影响,似仍有进一步梳理的余地。

汉三阙本身的形制、图案及铭文,自明清以来讨论很多,非我所能置喙。通过实地观察,让我感兴趣的是太室阙与中岳庙之间的空间关系。尽管中岳庙号称始建于秦,汉人称太室、嵩高,但历代皆有兴毁,目前的建筑格局是清代重修后的结果。太室阙位于清代中岳庙中轴线南513米处,现中岳庙门外仍有两个汉代翁仲。尽管存世汉阙有数十座,在蜀中尤多,但大都为墓阙,汉三阙是仅见的庙阙,不过其高度大小与墓阙相类。如果想象一下当时的空间环境,较之于墓阙,庙阙对应的是更高大宏伟的地面建筑。而且在太室阙建造的东汉安帝元初五年(118),太室山庙已存在,建筑与阙之间的关系如何,值得玩味。距离太室阙不远的启母阙,本建于汉代启母庙前,至今山上仍能看到启母石。启母大约只能被归为地方上的普通祠祀,汉成帝建始元年(前32)整备礼制,始祀南郊,同时也将武帝时所祀的夏后启母石踢出了国家奉祀的名单。尽管之后当地仍奉祀不绝,唐高宗调露二年(680)二月曾“幸嵩阳观及启母庙,并命立碑”,但总体而言,启母庙与一直享有国家祭祀的中岳地位悬隔。但启母阙与太室阙大小相差无几,建造的时间相近,阙铭中提及的人物一样不过是地方官民,因此两阙兴造的背景及性质仍值得思考。

我们前两天的考察,主要围绕着嵩山周边展开。一般人提到嵩山,第一个反应当然是少林寺,金庸小说和电影《少林寺》的巨大影响,已改变了人们对嵩山的人文想象。但就文物而言,少林寺的价值有限,至2011年才被列入第七批国保名单。此行匆匆一览,除了碑廊中尚有不少唐碑外,可看之处不多,包括嵩山本身也没有太多的古迹遗存。少林寺景区内真正有价值的是初祖庵与塔林,可惜我们赶到时初祖庵已闭门谢客,只能借无人机略窥究竟。少林寺景区中,最吸引眼球的是各式各样的武校,中心操场的比武较量终日喧嚣不断。观察了一下招生广告,留意到武校学员出路大约有几条:文艺团队的演员(每年春晚都有少林武校的学员参与),转入专业运动队,参军或加入各种保安公司。这两年中国传统武术在搏击中的实用性,在网上饱受争议,但丝毫不影响此处的热闹。少林武术尽管不能说毫无历史依据,但近几十年来周边兴起的武校热,无疑是传统发明的产物,满眼所及各种从武校出身的成功者的事迹,更多体现的恐怕是农家贫寒子弟尝试摆脱原有社会身份的一条窄路。

在嵩山周边的两天,引起我注意的是嵩山周边人文景观的空间关系。河南虽因处于天下之中,受益于各文化早期的交流碰撞,得以率先完成政治体的发育,成为中国文化的起源与中心,但中原辐辏的地理位置,同样使其历代饱受兵燹之祸。因此,我们看到的遗迹很多并不是那么的“古”,而且是孤立存在的某一片段,最常见的现象是古塔新庙。因此,目前所见在同一或相邻空间中形成的景观,在时间上往往是交错的。嵩山周边因历代古迹层累的丰厚,这种情况尤为突出,如清中岳庙中有宋代的铁人,嵩阳书院中有汉代的古柏,之前提及的太室阙与清代中岳庙的关系也是一个例子。我们两天的考察,根据所见文物的年代先后,计有汉三阙,北魏嵩岳寺塔,唐永泰寺塔、法王寺塔、嵩阳观纪圣德感应颂碑,始建于宋的嵩阳书院(内部主体建筑应该是清代以后的),元会善寺,清中岳庙等。据说嵩山在第一次申遗失败之后,请教专家,打包了嵩山周边的历史遗迹,改以“天下之中”为名一举申报成功。这一命名虽然乍看有些让人摸不着头脑,但确实抓住了嵩山周边历史遗迹的核心。与泰山一样,嵩山的气象并非来自于绝对的海拔高度,而是得益于突起平原之上的巍峨,又恰好地处帝国的腹心,因此历代受到崇祀,也在周边形成了叠压的丰富人文景观。

如果从直观的印象来说,汉三阙一方面因体量较小成为孤立的历史片断,另一方面,自民国以来陆续加盖房屋予以保护,使其已经失去了作为历史遗迹的现场感。虽然慕名已久,感受反而不太深刻。我个人印象较深的是嵩岳寺塔、法王寺塔、永泰寺塔这几座风格各异的中古佛塔。其中最有名的是北魏嵩岳寺塔这座十五层密檐式佛塔,因其建立年代之早,在风格上又保留了早期受印度佛教影响的痕迹而闻名遐迩。从视觉上最有冲击力的则是法王寺塔,劲秀挺拔,又据地利,与背后的嵩山群峰相掩映,令人顿生虔敬之感。尽管年代略有先后,但这几座寺院基本上是始建或兴盛于北魏,至唐仍能维持甚至扩大,但到了宋元以后,则渐次衰落。会善寺便是一个典型,寺院的历史虽能追溯到北魏,本为孝文帝离宫。但目前所见格局是元代以后奠定的,大殿系元构,寺内仍有唐碑保存,但总体规模有限。该寺最重要的遗存是西侧山坡上的净藏禅师塔,是现存唯一唐代八角仿木结构砖塔,而著名僧人一行所建戒坛的遗址也在西侧山坡,可知唐代会善寺的规模远大于今。可惜净藏禅师塔现属于军事管制区内,无缘得见,甚至嵩山申遗的名录也未能将其列入,使会善寺这一时间与空间上连续的历史遗存遭到分割,不免让人感到遗憾。

这一系列从北朝至唐渐次在嵩山周围生成的景观无疑是佛教征服中国过程的直观体现,同样也改写并遮掩了早先汉代以各类祠祀为中心构筑的人文样貌,不仅是中国文化之一大变,甚至也成为后来人们所熟悉的古代中国的标准形象。我们看的这几座塔在20世纪初学者的考察记录中多有照片留存,周边的景象都相当败落,现在永泰寺、法王寺的建筑都是1980年代以后新修的,属于比我更年轻的“古迹”,有关部门颇费苦心地将作为文保单位的塔划在新建寺院之外,在旅游开发与文物保护之间达成巧妙的平衡。

洛阳的明与暗

这次考察的顺利展开很大程度上得益于自驾,尤其对于不会开车的我来说是一大福音,得以访问不少慕名已久但无力到达的地方,范兆飞、胡鸿、孙正军三位老司机则分外辛苦。现代交通工具的使用,虽使散布的遗迹变得朝夕可达,整个考察行程因此紧凑而高效,但“效率”本身就是伴随着现代社会而被放大的概念,这种便捷某种意义上也使学者失去了对历史的现场感。近些日子一直在读罗新《从大都到上都》,罗老师选择用脚来丈量元代两都间的辇路,我想他的目的恐怕并不在于看到了多少遗迹,而是为了抓住历史的现场感。其实书中描写最多的反倒是现代文明,特别是近几十年来的发展对于既往地貌、景观乃至道路的改变,这种改变在河南考察的行程中同样也一直伴随我们左右。

洛阳,对于任何一个研究中国古代文史的人而言都是充满光辉的名字,但事实上,洛阳的今天远不及昨日光鲜。伊东忠太1902年抵达洛阳考察的时候,曾感慨道“来到河南府,发现城邑规模却是如此之小,谈何堂堂洛阳,实在是出人意料。洛阳城邑其小如斯,想来城中人口也就不过25000人许”(伊东忠太《中国纪行——伊东忠太建筑学考察手纪》)。1921年常盘大定途经洛阳,本意想顺道搜访古籍,没想到城区内竟没有旧书店,感慨“曾几何时洛阳纸贵,现在不过是空有其名”(常盘大定《中国佛教史迹》)。我2007年第一次到洛阳的时候,同样也有些失望,当时南面的新城还未兴建,整个旧城区面貌陈旧,距离对古都的想象颇有距离。其实也不难理解,目前的洛阳城区,是以明清河南府为基础扩展开来的,我所见的并非是隋唐的洛阳,城内最重要的古迹如泽潞会馆、周公庙、山陕会馆无不暗示了这一点。不仅是城市格局,同样包括人口结构,洛阳旧城中心设有瀍河回族区,城中常见的小吃如羊肉汤、牛肉汤,都有回民的特色,这种古今的巨大变化无疑与洛阳居天下之中的位置有关。

在1949年后,很长时间内洛阳被定位为一座工业城市。当时考虑到保护文物,在兴建工厂时,选址向城西发展,形成了以重工业为特色的涧西区,其中最重要的是第一拖拉机制造厂,是著名的156工程中的一项,请注意厂名前没有冠上洛阳两字。在城市向西拓展的过程中,配合进行了一系列考古发掘,1959年出版了奠定汉墓分期分型研究基础的考古报告《洛阳中州路》,而中州路就是现在连接洛阳旧城与涧西区的主干道。十年前,第一次来洛阳时,坐车偶然经过涧西,看到一大片外墙统一施以红砖的苏式厂区,给人很强的视觉冲击。因此,听说洛阳市文物考古研究院的李继鹏兄曾做过涧西工业遗产的保护规划,便临时起意,麻烦他傍晚带我们去参观。

十年之后有机会细看,与记忆中的印象相比发生了很大的变化,大量的房屋已被拆除或翻新,完整保存下来的只有“一拖”大门周边及对面的工人新村。“一拖”据说是完全按照当时苏联最大拖拉机厂的图纸原样建造的,厂门气派非凡。可惜外立面的红砖已换过,新砖色彩过于鲜亮,失去了社会主义美学那种整齐而肃杀的效果。新村的布局很容易让人想起上海的曹杨新村,焦裕禄曾在此工作过一段时间,因而建有塑像纪念。坦率地说,与厂房不同,这类当时堪称典范的社区,随着时代的进步,已不再宜居;但作为共和国记忆的一部分,如何在改善居民的生活环境与保存历史风貌之间找到平衡,依然是一个难题。2017年上半年客居北京期间,耿朔兄带我去看了福绥境大楼,大跃进时期建造的三座共产主义大楼之一,是当时少见带电梯的高层民居,主要的特点是附设有幼儿园,并且各家没有厨房,本意拟依靠公共食堂,但结果是后来居民都在楼道中生火烧饭。因为设计的缺陷,在短暂的光鲜之后,现在大楼内的脏乱与破败,远超过一般的工人新村。为文保爱好者所知更多的,是此楼为远眺妙应寺白塔的最佳位置。《南方周末》也曾对这几幢楼做过报道,或许因此,楼内的居民对外来访客颇怀警惕,显得相当不友好。我想这几幢楼或许很快就会面临拆迁的命运,居住于此的居民应该很欢迎这样的改善,但保存特殊时代记忆的建筑若能用另一种方式妥善地保留下来,会有特别的意义。

其实除了城南的龙门之外,我们在洛阳城内看不到太多古都的影子。2007年来洛阳的时候,因为城南还未开发,去龙门要坐蛮久的公共汽车,还有些许去郊外的感觉。现在随着高铁的设站,城市的南拓,龙门已被包裹进了城区的范围,这种距离感消失了。但在历史上,龙门并不属于洛阳城,求佛问道的游人,多如杜甫《游龙门奉先寺》所云:“已从招提游,更宿招提境”,需留宿于此。而在20世纪初的考察者笔下,龙门已成为盗匪的渊薮,弗利尔1910年考察龙门石窟时,是坐着轿子,由轿夫抬着去龙门的,由于龙门附近盘踞着盗匪,还有六名持枪士兵提供贴身保护。他们先是坐平底船渡过洛水,中午抵达关林,用餐休整后,至傍晚才抵达龙门,走了整整一天(弗利尔《佛光无尽:弗利尔一九一〇年龙门纪行》)。常盘大定同样提及龙门是有名的危险区域,香山寺一带常有土匪出没,早就禁止常人居住。常盘大定选择步行前往龙门,并冒险住了一晚。但对于现代人来说,这种距离感被压缩了,龙门变成了一个精致而洁净的景点,在中国这样景点最吸引游客的头衔叫作“世界文化遗产”,但同时龙门也已和一般洛阳人的生活无关了。

北邙山下尘

洛阳和我自己研究最相关的地方是北邙,邙山是北朝隋唐时代达官显贵、世家大族最重要的葬地。唐人司马贞《史记索隐》云:“(吕)不韦饮鸩死,其宾客数千人窃共葬于洛阳北芒山。”如果确有其事,吕不韦大概是第一位葬在邙山的名人,不过在我想来司马贞的注释更可能是因当时人观念而产生的附会。唐人王建《北邙行》中就曾描述过山麓上坟冢层层相迭的异象:“今人还葬古人坟,今坟古坟无定主。洛阳城里千万人,终为北邙山下尘。”究其诗意其实与李白的“今人不见古时月,今月曾经照古人”有相近的一面,不过因其直面死亡的冷静,注定无缘脍炙人口。

20世纪初,修建中的陇海线穿过邙山一带,加之军阀混战、政治紊乱,大量墓葬随之被盗掘,流散出的北魏隋唐墓志在千方以上。当时最重要的两个收集者,一位是著名的书法家于右任,所藏以北魏墓志为主,其中包含七对夫妇墓志,故自号鸳鸯七志斋。于右任的收藏,后来归入西安碑林。另一位则是出自洛阳旁边新安县的张钫。张钫的生平不但传奇而且运气甚佳,他早年在新军服役,与陕、豫两省的会党往来密切,因参与策动西安光复,成为辛亥元勋,后来一直是陕西、河南一带的地方实力派。张钫曾任二十路军总指挥,驻军洛阳时,以保存乡邦文物为念,大力收购流散的唐代墓志。运回老家新安县铁门镇后,将志石嵌于私家花园的四壁,后来在此基础上建起了千唐志斋博物馆。我2007年第一次来洛阳时,因研究的关系,特别在网上查了线路,辗转搭长途车去参观。尽管千唐志斋是国内仅次于西安碑林的石刻博物馆,但游人罕至,相当萧条。建筑紧贴着陇海线,一有火车开过,在馆内立刻能感到明显的震动。讲到张钫运气好,虽是一句戏言,但翻查其履历,不难注意到他在每一个关口都能逢凶化吉。张钫1949年12月才在四川郫县参加起义,投入人民的怀抱,但因此成为全国政协委员,据说毛泽东曾称赞他是中原老军事家。1966年5月25日去世,得享高龄。

如果说20世纪初政局的动荡导致了洛阳周边盗墓的猖獗,大量文物因之流失海外。那么更令人感到痛心的是,近二十年来受经济利益的驱使,洛阳至西安一线再次出现了盗掘的浪潮,规模之大、范围之广,更过以往。就我较熟悉的石刻方面而言,洛阳本地学者赵君平对流散的墓志拓本收罗甚勤,先后在2004年出版《邙洛碑志三百种》,2007年出版《河洛墓刻拾零》,2011年出版《秦晋豫新出墓志蒐佚》,2015年出版《秦晋豫新出墓志蒐佚续编》四种大型图录,合计12巨册。初步估算仅赵君平一人刊布者便达3000方之多,已近千唐志斋规模的三倍,其中又以洛阳所出者占据了大宗。不免让人哀叹隐匿其后的盗墓活动之猖獗、文物流失规模之巨。而且盗掘的范围也远不止在北邙一线,龙门、万安山、首阳山及周边的三门峡、巩义、荥阳等地皆被裹及,洛阳事实上也成为周边地区乃至陕西、山西等地被盗出土墓志流散中转的中心。行于洛阳街头,各种古玩城的店招举目皆是,出现频率之高远超一般城市。2011年因开会,第二次来洛阳,当地的友人曾带我去过一个古玩城,除了售卖拓本之外,有些墓志的原石也公然摆放在店堂内当场摹拓。虽说有心理准备,但还是大吃一惊,不免心生喟叹,文献中无数次读到过的北邙恐怕已经被搬进了古玩店。客观而言,其他一些古城,如西安也有相当严重的盗掘,但似乎很少有这样公开贩售的景象。十余年来民间兴起的收藏热,各种鉴宝类节目的推波助澜,长远来看对文物的破坏恐怕远大于保护。事实上,经过建国前后及“文化大革命”的冲击,私人藏家手中的重要文物大都已归入公藏。眼下再谈文物收藏,除了有限的海外回流之外,途径恐怕不出盗掘与造假两途。对于学者而言,面对大量来源不明的出土文物,是否要展开研究,如何在研究中保持道德操守,已成为了越来越棘手的伦理问题。

此次来洛阳,是第一次真正有机会接近邙山,墓志中所描摹的风水宝地,谈不上高大,现代文明的脚步也在很大程度上破坏了原有的地貌。根据学者近年的调查,以往发现邙山一线有古墓冢972座,除了少量经过发掘的,现存的不过339座,约600座封土已被夷平(《洛阳邙山陵墓群的文物普查》,《文物》2007年第10期),常盘大定曾从洛阳一步步走到邙山,“脚下虽踏丘陵却不觉”,因此驱车经过时更感受不到“翻越”的感觉。文献是能激发人想象的,但来到现场的时候未必能如期待的那样填满你的遐想,更有可能是冰冷地打碎它。

访古中一个意外的收获,是在洛阳市文物考古研究院王咸秋、李继鹏两位的引导下,勘察了东汉帝陵与两座近年发现的曹魏大墓,即曹休墓及推测是高平陵陪葬墓的西朱村曹魏大墓。尤其是关于东汉帝陵的调查,我过去几无所知,在中国几个长期统一的王朝中,东汉帝陵或许是资料最少、存在感最低的。近年借着连霍高速改扩建的机会,洛阳市文物考古研究院对邙山一带的陵墓群做了大量的调查与发掘工作,曹休墓便是在这一过程中发现的。通过对孟津县内邙山六座独立大冢的勘探(并对朱仓大冢的陵园建筑进行了调查),探明其中五座为特大型带斜坡甲字型的墓葬,与记载中分布在汉魏洛阳城西北的东汉五陵,光武帝原陵、安帝恭陵、顺帝宪陵、冲帝怀陵和灵帝文陵相符合。另一座勘探后,确认系明券双横室墓,规格略低,由于仍在帝陵区内,考古人员怀疑是某位少帝的陵墓。最有意思的是,位于孟津白鹤镇现已被开发成旅游景点、民间俗称刘秀坟的封土堆,经勘探后,发现连坟冢都不是,也有考古学者怀疑此地或是北魏方泽坛的遗迹,宋以后才被附会为光武陵,这些发现有力廓清了之前关于东汉帝陵分布的种种推测。

跟随王咸秋、李继鹏两位一路驱车,奔走在邙山山麓大半天,马上就能理解为何东汉帝陵迷雾重重。之前历代学者对帝陵的推测只能依据地面上留存封土的大小及位置关系,直到现代封土最高大的,民间俗称大汉冢,一般认为就是光武帝的原陵。但由于岁月的侵蚀、地貌的改变,这种推测的可靠性自然要打上一些折扣。登上大汉冢的封土,即使考虑到历代破坏的影响,也很难称得上高大。由于现在的封土上已覆盖植被,看不出什么奥妙,但通过无人机航拍,立刻能清晰地看到封土层层夯打的痕迹,可谓意外之喜。我之前曾先后参观过满城,徐州狮子山、龟山,盱眙大云山等几座西汉诸侯王大墓,其坟墓营建工程之浩大,令人叹为观止。可以说一旦步入这些大墓的墓道,立刻就会明白史书中“汉天子即位一年而为陵,天下贡赋三分之,一供宗庙,一供宾客,一充山陵”的记载并非虚语。西汉的帝陵虽未曾正式发掘过,但从阳陵陪葬坑的规模来看,不难想见其规模。相较之下,东汉帝陵则显得寒酸,两汉之间葬制的变化是一个值得思考的问题。

地下的洛阳

真正的古都洛阳是被掩埋在地下的,而且被掩埋在地下的有两个洛阳。现今洛阳城内名义上最古老的遗迹是白马寺。传说中汉明帝时因白马驮经东来而建寺,是文献所记中国最早的寺院,可惜目前寺内的建筑主体是明清甚至晚近修建的。现在白马寺中最珍贵的文物是元代的夹纻罗汉雕塑,但这批罗汉并非白马寺的原物,本属故宫慈宁宫大佛堂,1972年因西哈努克亲王计划来白马寺参观,特地从故宫调至洛阳,后被留驻于此,其归属成为一桩聚讼多时的公案。如今的白马寺是位于洛阳东郊的景点,但汉代则属城西,原因在于现代洛阳城区叠压在隋唐洛阳之上,隋以后被废弃的汉魏洛阳故城居于其东北,白马寺则位于两者之间,成为探访汉魏洛阳城的重要路标。2007年来洛阳时,我曾在白马寺旁搭当地的农用车想去看一眼汉魏洛阳故城,但只远远眺望到阊阖门遗址考古发掘工作的大幅标语,农用车便反悔,不愿意继续往前开,只能悻悻而归。十年之后,终于有机会踏入城内。

建国之初,由于各地考古力量的不足,最重要的都城遗址都由中国社科院考古所派出工作队长驻当地,展开调查发掘工作,这一体制保留至今。考古所洛阳工作站隐于市中心的周公路上,雅致的仿古小楼出自梁思成的设计,是目前各外派机构中规模最大的,辖有二里头、偃师商城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城四支考古队。作为遗址而言,汉魏洛阳故城多少是幸运的。1954年,阎文儒等对汉魏洛阳故城进行了调查,1955年发表著名的《洛阳汉魏隋唐城址勘査记》,其中有第一张汉魏洛阳城的实地测量图,此图直到现在仍被学者广为引用。因此,汉魏洛阳故城得以在1961年被列入首批全国重点文物保护单位,自1962年开始中国科学院考古研究所便在此进行长期的勘探和发掘,距今已有半个多世纪。由于遗址僻处郊外,地面上没有太多的现代建筑,又较早被列为文保单位,尽管也有东汉灵台遗址因村民长期取土而遭破坏的案例,但总体而言具备从容发掘与研究的条件。不像现在一般的考古工作,多属配合基建或发现被盗之后的抢救性发掘,要么工期紧迫,要么亡羊补牢,把考古队变成了“消防队”。

我之前就知道考古学内部认为最有难度与价值的工作是城市考古,而因能发现珍贵文物或出土文献而为历史学者及媒体公众所关注的“挖墓”,在专业考古学者看来,技术含量并不算高,直到这次有机会近距离观察汉魏洛阳故城的考古工作,对此才有切身的体会。十余年来,汉魏洛阳故城考古队系统发掘了从阊阖门到太极殿(含东西两侧)一线的宫殿遗址,提供的很多新知足以改写之前学界的通行看法。汉魏洛阳故城,主要使用的朝代包括了东汉、曹魏、西晋、北魏四朝,这一时期恰好是中国都城规划从“多宫制”向“一宫制”转变的关键时期,但对于这一转变的时间点,文献记载不但寡少而且多有分歧。由于十六国时期北方的战乱与破坏,既往从文献出发的研究,更多关注孝文帝迁都洛阳后营建工作的意义及对隋唐两京规划的影响,如陈寅恪先生在《隋唐制度渊源略论稿》中通过一系列繁复的考证,试图将北魏洛阳的规划设计与河西姑臧、平城、建康等城市相联系,溯其渊源。但经考古学者对太极殿复杂地层关系的解剖,在目前确认的三个地层中,可以明确北魏太极殿基本承曹魏太极殿而来。北周统一北方后,宣帝一度有意迁都洛阳,此事虽在《周书》中有简短记载,但之前学者措意无多,而北周时期对太极殿的改造在考古遗迹上则有充分体现。因此,我们现在可以明确汉魏洛阳故城从“多宫制”向“一宫制”转变是在曹魏时,北魏孝文帝迁都后对宫城的营建更多的是因袭而非新造。某种意义上而言,这一发现无论是对陈寅恪先生主张的北魏洛阳规划受河西姑臧的影响,还是包括宿白先生在内的一批学者先前认为的受平城旧都的影响,都构成了很大的挑战。

十年前在写博士论文时候,因考证高平陵之变时的行动路线,我第一次留意到“多宫制”与“一宫制”之间的争论,但当时对考古进展了解无多,仅为了行文方便选择相信了“一宫制”说,孰料歪打正着。较晚才读到主持发掘的钱国祥老师《由阊阖门谈汉魏洛阳城宫城形制》(《考古》2003年第7期)一文,文中谈及在阊阖门东侧有一组大型的夯土建筑,可以形成轴线,而之前在配合基本建设中发现一条汉代的大道直通宫城,正对所推测的东侧轴线,钱老师推断司马门应位于东侧的轴线上。作为只在文献中模拟过高平陵之变的纸上谈兵者,倒是希望将来有一天能有机会体验一下从司马门步入宫城的感觉。

汉魏洛阳故城的遗址被陇海线所分割,在铁路的另一侧是著名的北魏永宁寺遗址。在高铁时代到来前,上海到洛阳仅有一班过夜的K字头车较为方便,第二次早上到达洛阳前,在车窗一侧就能看到永宁寺的塔基;这次近观,反倒不如火车上一晃而过来得有感觉。平日读史时多少有意回避代入自己的感情,但《洛阳伽蓝记》中描述永宁寺的一段,先是极尽铺陈了永宁寺塔的壮阔瑰丽,“九层浮图一所,架木为之,举高九十丈,上有金刹,复高十丈,合去地一千尺”,最后反衬出高塔遭火焚毁的悲剧性场景,“火初从第八级中平旦大发,当时雷雨晦冥,杂下霰雪,百姓道俗,咸来观火。悲哀之声,振动京邑。时有三比丘,赴火而死。火经三月不灭。有火入地寻柱,周年犹有烟气”,仍是印象中在北朝史籍中读到过最动人心魄的文字,为之叹息者再三。先经历了河阴的屠戮,再看到永宁寺塔上燃起的大火,不难想象当时洛阳城中僧俗吏民的绝望。孝文帝苦心缔造的那个理想中融合胡汉的社会,不过四十年,便告分崩离析。目前对永宁寺塔塔基发掘及复原研究的结果证明,《洛阳伽蓝记》中“千尺之塔”的记载有相当的夸张成分,这一戏剧性叙事影射的或许正是巍巍高塔与北魏国运之间的关联。

在洛阳,和各位考古的师友交谈,经常听到的一句戏言是“考古工作是社会主义经济建设的拦路虎与绊脚石”,对于洛阳这样一个历史遗存丰厚的地方而言,发展与保护之间的矛盾难以避免。1980年代洛阳首阳山电厂选址三迁便是一个典型案例,电厂最初选址邻近汉魏洛阳故城,考古队对此颇有意见,后来果然在勘探中发现汉魏洛阳故城的外郭城,电厂选址东移。但在对第二处选址进行前期考古调查时,又发现了偃师商城,选址再次改动。不巧的是新的选址上,再次发现大批唐代墓葬,这就是著名的偃师杏园唐墓,直到考古发掘完成之后,电厂才最终得以建成。这固然是一段佳话,但某种意义上而言,或许只有政府投资的项目才经得起如此折腾。客观而言,现行文物法的规定也有不尽合理之处,如施工时发现遗址,停工发掘的费用由施工方承担,惩罚力度又很有限,很难有效遏制基础建设过程中对古迹的破坏。我在聊天时一再感慨,经历了近年来洛阳周边的盗墓浪潮,恐怕将来我们不会再有机会像杏园唐墓那样,发现一处基本没有被盗掘过的大型墓地,历史的厚重在现实的冰冷面前,显得如此无力。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司