- +1

吴彦︱菲尼斯印象

引子

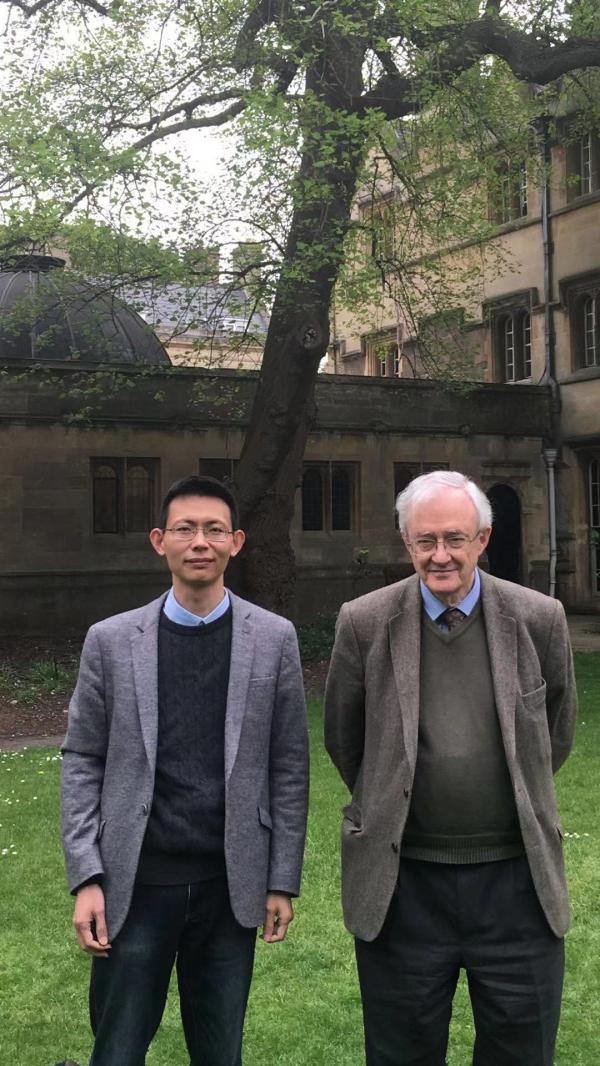

对我的学术生涯来讲,2018年或许是一个不一般的年份。在国家留基委的资助下,我踏上了远赴英伦的访学之路,目的地就是二十世纪英美法哲学的重镇——牛津大学。本次访学的主要目的是专研自然法,尤其是我造访的约翰·菲尼斯(John Finnis)的自然法学说。菲尼斯,作为二十世纪最重要的自然法学家之一,同时作为仍在世的几位其学说已纳入法理学教科书的法哲学家,能有幸与他交往,有缘在他的引导下专研学问,或许是我学术生涯中最难忘的一段经历。

我们的交往

在我抵达牛津之后的第二周,我们便约好在牛津大学大学学院(University College)见面。大学学院始建于1249年,是牛津大学最古老的一个学院。菲尼斯的导师,也是二十世纪另一个重要的法哲学家哈特(H. L. Hart)曾经也在这个学院。我们约好中午十二点半见面。我提前十五分钟就到了学院的传达室。过了会,一位身着风衣,打着领带的老者,从门口进来,见到我,一看是亚洲人面孔,便马上认了出来。打过招呼之后,菲尼斯带着我进到他们的Hall, 也就是他们的学院食堂。与中国大学的食堂不同,他们的食堂保持了传统的素朴,三排长排的桌子,学生们就围坐在那里吃饭。菲尼斯带我上了二楼,大概这是专门安排给学院老师的。午餐是自助的,简单且朴素,一份米饭、一份蔬菜还有一份色拉。我们边吃边聊。谈到康德,谈到阿奎那,谈到了他的几部作品,包括我接下来准备翻译的《阿奎那》和《伦理学原理》,他说,他那时还因为太过集中地撰写《伦理学原理》而大病了一场。所有的谈话都极为简单和轻松。饭后,菲尼斯带我参观了大学学院的各个角落,尤其是著名的雪莱纪念堂以及每个学院各自独有的小教堂(chapel),菲尼斯还非常骄傲地说他的三个女儿都是在这个教堂办的婚礼。在临走之前,我们约好以后每周三早上见面,而见面地点就是他的家Cunliffe Close 47号。自此,周三早上便成了我在牛津一年万不敢安排其他活动的时间。

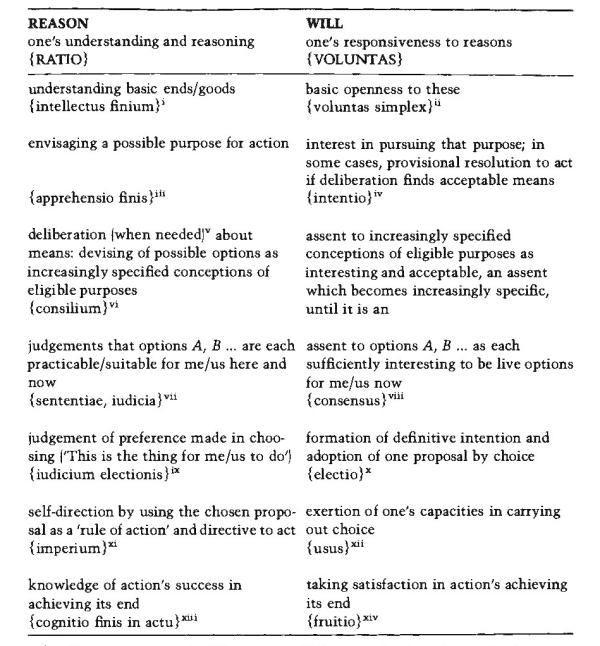

与在大学学院的闲聊不同,他的家几乎成了我大学毕业之后的另一个“学堂”,而且是一对一的学堂。录音笔、记着问题的笔记本,以及他的六七部作品,是每次去他家都需要带上的。围坐在那张四方桌两边,我们所讨论的主要话题,除了我在翻译他的东西的时候不确定的术语以及不太理解的地方之外,主要就是我在阅读阿奎那及其相关研究著作时碰到的疑问,包括各种术语的界定和澄清、某些框架性的结构、某些背景性的知识。诸如“prudential”(“明智”,菲尼斯也将之译为“practical reasonableness”,实践合理性)和“habitus”(“习性”,这是理解德性概念的关键)的理解,“ratio”(理性)与“intellectus”(理智/知性)的界分, 阿奎那思想中“ratio”(理性)与“voluntas”(意志)的关系等等。菲尼斯都一一给我作了详尽的解释。并且还特别指出,理性与意志的关系是他处理人类自由选择的关键,在《阿奎那》一书中梳理出来的那张表格一定要反复研读,这对理解他的道德理论的基础是极为重要的。

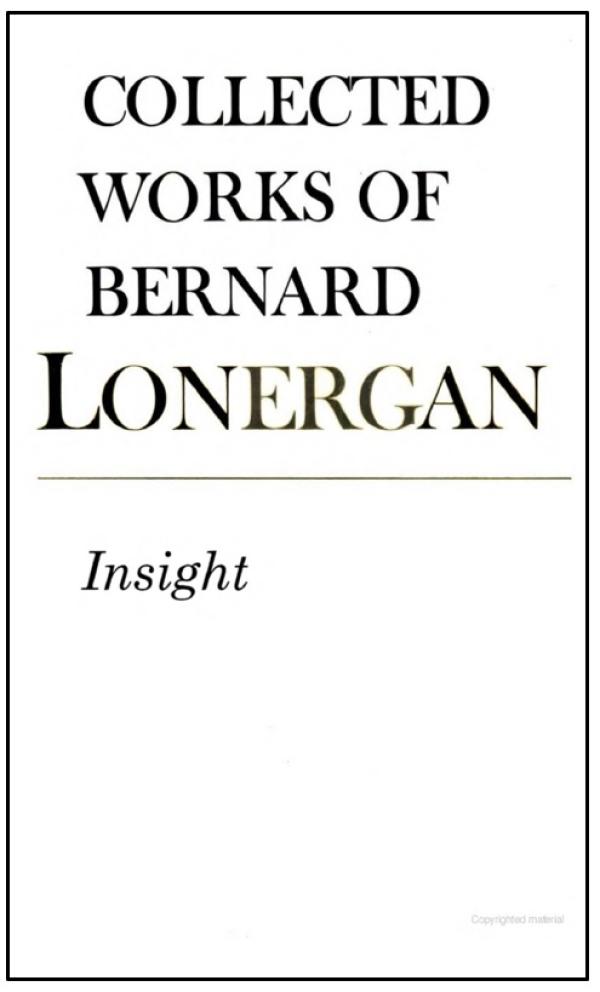

另外,同样重要的是另外两个概念,“understanding”(理解)与“insight”(洞见)。这是我之前阅读菲尼斯的作品时远没有注意到的。我们经常说菲尼斯的自然法以七种基本善为基础,而且这七种基本善都被看成是“自明的”,似乎,他的自然法就是这样一种凭借直观而获得的道德真理一样。但事实远非如此,首先,基本善到底是七种还是八种,并不重要,重要的是这些基本善所构成的人类完善(perfection)。因此,重要的不是七种还是八种,而是那个更为基础的“完善”的概念。而另一方面,对于这些基本善的认识,并不是一蹴而就的,“洞见”不是“直观”,“洞见”需要凭借感觉所提供的素材(data),另外,更为重要的是洞见是一个不断累积的过程。它是在不断对感性素材进行处理,且在原先洞见的基础之上不断获得新洞见的过程。人类正是凭借这样的一种不断推进的理解来认识基本善的。菲尼斯的这所有一套有关自然法的认识论的东西,都建立在朗尼根哲学的基础之上(朗尼根,[Bernard Lonergan, 1904-1984],被西方很多人认为是二十世纪最重要的哲学家之一,他是先验派托马斯主义的杰出代表,在国内学界一直受忽视,其巨著《洞见:人类理解力研究》堪称一部杰作,他的著述丰厚,多伦多大学正在整理出版他的二十五卷本著作集)。从更广的角度来讲,就是建立在托马斯主义有关人类理解力(intellectus)的理论的基础之上。在这里,“理解”并不如在康德以及现代早期诸多思想家那里那么单薄(当然,这与他们探讨的问题相关,因为他们关心的是知识如何可能,而不是知识是如何获得的),而是一个不断对事物予以把握,并以之前的把握为基础来进一步推进理解的一个过程。

思想传统

沃尔德伦(Jeremy Waldron,现为纽约大学法学院教授,德沃金最得意的弟子)在一篇名为“法哲学与政治哲学”的文章中曾抱怨过牛津法哲学的封闭,认为它漠视思想传统。或许,在沃尔德伦所抱怨的这群人中,菲尼斯是一个例外,而且是一个绝对的例外。菲尼斯不仅将其思想扎根于传统,而且就是将这个思想传统重新挖掘出来,使之焕发新的活力。他对阿奎那的评价极高,认为阿奎那的道德、政治和法律理论,相比于马基雅维利、霍布斯和康德等一大批现代思想家来讲,都要高明。他就是以阿奎那为思想导师的,他的《阿奎那》一书,既是对于阿奎那的研究,也是自己思想的体现。在我们的谈话中,可以非常明显地感受到他精熟阿奎那的文本,对于阿奎那的思想有圆融的理解。

这种精熟在于他对本文的精细研读,据他自己说,《阿奎那》一书是在他读了阿奎那几乎所有著作的基础上撰写完成的,后来一直作为他在圣母大学开设的“阿奎那的社会、政治与法律思想”课程的教材。同时,他一生的同道杰曼·格里塞(Germain Grisez,1929-2018,与菲尼斯一起被视为新自然法学派的奠基者,该学派也被称为“格里塞-菲尼斯学派”)对菲尼斯的拉丁语一直赞不绝口,认为他对阿奎那的精细的考究是自己和其他几个人远不及的。而另一方面,菲尼斯的这种精细的研读并不只是“字面上”的考究,而是试图挖掘阿奎那的思想,将之放置在现代语境中,并与现代其他学说进行辩论。由此我们也可以看到他对道德上的功利主义和康德主义、政治上的自由主义,以及法律上的实证主义的批驳。因此,他所阅读的阿奎那不是一个潜藏在历史深处的阿奎那,而是生活在二十世纪的阿奎那。记得一次我把麦金纳尼(Ralph McInerny, 1929-2010, 当代托马斯主义代表人物之一,圣母大学马里旦研究中心前主任,与菲尼斯有过多次笔战)《阿奎那论类比》中一段我有疑问的话给他看,他笑了笑,认为麦金纳尼在那个地方没有理解到点子上。在他看来,阿奎那的文本是有一个基本语境的,他撰写的文字总是面对特定的人来讲。所以,我们除了考察这些字句之外,更为重要的一点还在于,我们需要考察他的这些论证是否讲得通,是否是正确的,是否是对的。从菲尼斯的这席话中,我们可以明显地感受到,阿奎那的确是被他做“活”了,他将阿奎那带到了当代法哲学、政治哲学和道德哲学的具体语境中来了。或许,正是这种“字斟句酌的研读”“批判性的考察”及“当代语境的转换”的绝妙的结合,造就了菲尼斯的学问。

严谨,清晰,分析

菲尼斯是一个在分析哲学传统中长大的学者。因此,无论是他的文字,还是他的思路,都极具分析风格,也正是这个缘故,再加上他的思想的古典根源,使得他的很多作品都不大好读。将之准确且流畅地翻译成中文就显得更难了。在一次与张美露(Ruth Chang,牛津大学新任法理学讲座教授,该讲席之前分别由哈特、德沃金和加德纳担任)的谈话中,我谈到中文世界对于拉兹(Joseph Raz, 菲尼斯的同门,年长菲尼斯一岁,是哈特之后最重要的分析法学家)和菲尼斯两人作品的翻译都很糟糕,她说,他们两人的作品是不大好读,这不仅是你们,就连英语世界,也有不少人读不懂。她说他们两人都把问题思考到极精细处了。我曾经问过菲尼斯他对于分析哲学传统的看法,问他是否把自己看成是这个传统的一分子。他不假思索地说“当然”。“不过”,他马上又补充说,在他看来,分析哲学只是一种“哲学风格”。他的理论是整全性的,是对那些通过清晰的分析而被牢牢奠立下来的论证的一种整合。他有他的形而上学和认识论,更有道德哲学、社会哲学、政治哲学和法哲学。目前他正在撰写有关自然哲学和宗教启示的东西,试图形成一个更完整的理论体系。

也正是这种理论风格,决定了菲尼斯对于其他一些思想家和哲学家的看法。在评价他人的时候,他经常挂在嘴边的一个词就是“confused”(混乱不清晰)。比如对于沃格林(Eric Voegelin,德裔美国政治哲学家,凯尔森的弟子,后与凯尔森的学说分道扬镳),他说他在撰写《自然法与自然权利》的时候曾经系统阅读过他,他也有整套的《沃格林全集》。阅读沃格林给了他很多灵感和启发,不过,就是他的思想太“confused”。

我之前在阅读约翰·加德纳(John Gardner,拉兹的弟子,2000年接任德沃金卸下的牛津大学法理学讲席教授一职,于2016年卸任,主要学术贡献在于刑法哲学)的《作为信仰的法律》(Law as a leap of Faith)一书时,曾看到作者对哲学的基本看法,他认为哲学的主要工作就是将思考的对象逐个地打散,从而获得一个个的理解。我觉得这是眼下很多分析哲学家的特点,分析的确可以给我们带来对事物的清晰的理解和认识,但如果不将之放置在一个更大的框架中予以综合性的把握和融贯的理解,我们很容易会陷于只见树木不见森林的状况。我一直赞同赫斯勒(Vittorio Hösle,1960-,德国当代哲学家,美国圣母大学哲学系教授,代表作为《道德与政治》)这个黑格尔主义者对哲学的一个基本看法:哲学是对于世界的一种“融贯”的理解。人就他的理智能力的基本面向来看,其本身就兼具这两个方面的能力:一方面是区隔与界分(distinguish),而另一个方面则是统合(synthesis)。人正是通过这两方面的能力的精妙的结合来把握和理解世界的。任何一方面的缺乏,都会让我们对世界的理解变得有问题。分析可以帮助我们看清不同事物之间的不同之处,从而对不同事物做出不同的回应,而综合则可以帮助我们理解不同事物之间的相同之处,以及让我们明白表面上看起来没有联系的事物之间的关联之处。因此,任何一种致力于分析的哲学,综合和融贯的维度是不能缺少的。这也让我想起菲尼斯在几次谈到拉兹时对于他的批评。他说拉兹的观点之间经常是“inconsistent”(不连贯的),因为拉兹经常“invent a position then criticized it” (建构一个立场,然后批判它),他说,这样的批判其实是比较简单的,却往往会造成自身立场的飘忽不定。在他看来,拉兹没有以仔细地(carefully)研读他人的立场作为出发点(不管是作为靶子,还是作为自己的立足点),因此自己的立场也经常变来变去。菲尼斯认为,这正是目前分析哲学中一个比较突出的问题。

对于这样一位在牛津分析哲学氛围中长大的人,能够兼容这两个不同的哲学传统,其根本的运思方式就在于,他是在立足于一个特定的思想传统(托马斯主义)的基础之上来展现分析的清晰性的,从而既避免了分析的琐碎,又能够在一个大的思想框架中在清除不融贯的东西的前提下保持该框架的基本结构,从而达到对于事物的整全性的理解。菲尼斯的这一风格以及他的特定的哲学立场,与哈特、德沃金、拉兹四人共同形成了闻名于世的牛津法哲学圈(哈特的包容性法实证主义、拉兹的排他性法实证主义、菲尼斯的以阿奎那为基础的自然法学、德沃金的多少有点康德派风格的法哲学)。在八十年代他们几个都还在牛津的时候,应该说是牛津法哲学的鼎盛期。据菲尼斯的回忆,那个时候他们每周都会在哈特的召集下聚集到奥诺尔(Tony Honore,1921-2019,牛津大学法学教授,在财产和罗马法方面有较高造诣,前段时间刚刚过世)的家中来讨论问题。正是这样的氛围,造就了牛津法哲学的辉煌,从中我们也可以看到,为什么一流的思想家和一流的学者都是一波波出的,因为如此多聪明的脑袋自然更容易将思想推进到更深处。

人物品评

我们经常说,牛人总是有股傲气的。菲尼斯也不例外。他的性格内敛、沉稳,没有多余的话,总感觉他时刻处在思考之中。有时,他甚至表现地极为谦逊。在一次我问及古希腊的德性观念与基督教的德性观念是否有某些差异的时候,他考虑了许久,摇了摇头说没有研究。但多数时候,他的自信和傲气是显露无疑的。在我问及晚近自然法研究还有谁值得关注时,他并无作答,而在问及他对眼下法国法哲学的看法的时候,他考虑了一下,说法国法哲学有点“弱”,而在说到德国法哲学的时候,他只是冒出了一个带有疑问的名字“Alexy?”(阿列克西,当代德国著名法哲学家,著有《法概念与法效力》,提倡一种非实证主义的立场,晚近几年菲尼斯与阿列克西有过几次交锋)他与他那个年代的其他几位法哲学家——不管是哈特、德沃金还是拉兹一样,都没有把视线局限在纯法学领域。在菲尼斯看来,法哲学不可能是一个独立的领域,相反,它是政治哲学的一部分,而政治哲学又是道德哲学的一部分,这是一个极其传统的亚里士多德的立场。因此,对于很多历史上的法学家,菲尼斯似乎都看不上眼。说到庞德(Roscoe Pound,美国著名法理学家,社会学法理学的代表人物)时,他说他曾经读过他的五卷本《法理学》,但并没有什么收获。而当我问到布莱克斯通(Blackstone,英国历史上一位重要的法学家,著有《英国法释义》)重不重要,因为他在年轻时写过一篇有关布莱克斯通的文章,他摇了摇头,说:“He is only a lawyer!”(他只是一名法学家——菲尼斯的意思是,他不是哲学家)这样的回答着实让我吃了一惊。当然,菲尼斯对很多人还是很肯定的,比如在一次提到安东尼·肯尼(Anthony Kenny)这位牛津同事,也是当代分析托马斯主义的领军人物的时候,他说他跟肯尼的关系非常之好,尽管他并不认同肯尼的一些哲学分析,但却极力赞赏他的博学,建议我可以去读读他有关哲学史方面的著述。另外,他也谈到了牛津的另一位哲学家柯林武德(R. G. Collingwood,英国哲学家、历史学家和考古学家,著有《历史的观念》),对于这位在中国只被作为历史哲学家看待的思想家,菲尼斯似乎给予了特别的溢美之词。他说他是一位“独立的哲学家”,而不像外界人所认为的那样是一位纯粹的“观念论者”。他还说,哈特早年上过柯林武德的课,可能也受到过他的哲学思想的影响。并且,柯林武德还是一位判断力极为敏锐的考古学家,当时在罗马不列颠的考古上,他就准确判断了一些古城墙的方位。

附言

与菲尼斯的交往,对我自己来讲是弥足珍贵的一段经历,尽管没有导师之名,却已有导师之实。在一次开玩笑中,我说我是否可以算你的一位学生,他说“of course!”(当然)自从2009年接触菲尼斯的作品开始,我对于他的阅读和研究就从来没有中断过。在完成康德法哲学的博士论文之后,我便把更多的精力投入到了菲尼斯及其学派的翻译、理解和研究之上。在我看来,学者对以下两件事情是必须要分清楚的,一个是他研究的对象,另一个是他认为能够作为他自己立场的东西。对我来讲,研究康德,在很大程度上是因为他的重要,无论是在理论哲学上,还是在道德哲学上,康德的立场都是一个不可逃避的典范性的立场。尽管在有关他的法哲学的研究中,我在试图极力建构一个更能说服人的、在总体上更融贯的“康德”,但对于他的道德哲学,我仍然没有深入其中予以重构的冲动。诸如德性(virtue)、好的东西(goods)、欲望(desires)、恶习(vice)、情感(passions)、历史、生成、实践理解力(practical understanding)等等这样一些对我们的道德生活来讲是根本性的东西,在康德框架中的处理都并不令人感到满意。尽管我相信康德在一些根本性原则的处理上是正确的,但对于上述这些事物,他的理论还是显得有点无力。也正是在这一方面,进一步促成了这几年我的研究和思考向亚里士多德-托马斯主义传统的转移。而菲尼斯及其学派的学说则是这一转向的第一步。笔者正在陆陆续续地撰写研究菲尼斯学派的专著《自然法与实践理性》,以及旨在清理托马斯主义学说中的一些关键术语的《自然法劄记》。当然,学术思考是一个不断反省、不断修正、不断推进的过程,希望自己尽快地把这两部作品完成,以便与大家一起分享。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司