- +194

现场|一个通向“克莱因蓝”的世界,仿佛海洋与天空

“克莱因蓝”终于来到了上海。

黄浦江边的上海当代艺术博物馆,今天起不少空间都开始被一种纯粹的蓝色所“占领”。

4月27日,展览“挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”在上海当代艺术博物馆开幕。开幕当天,伊夫.克莱因《单音-静默交响乐》在3楼的小剧场复现。

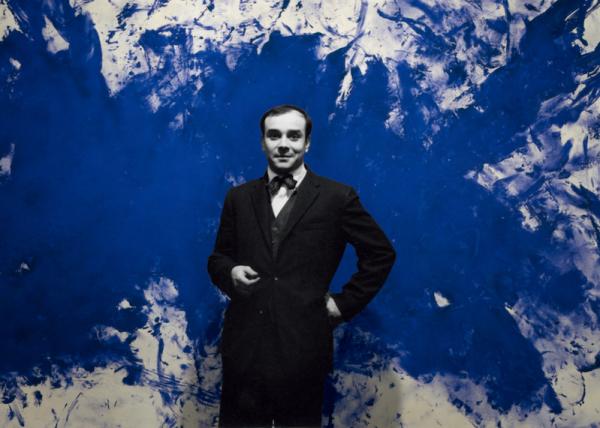

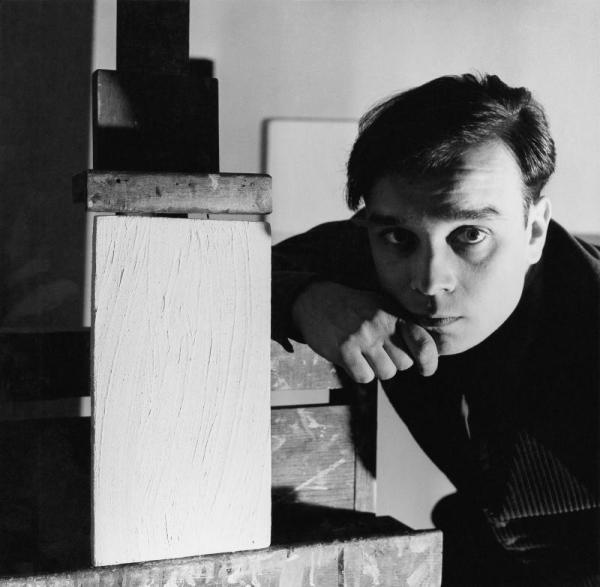

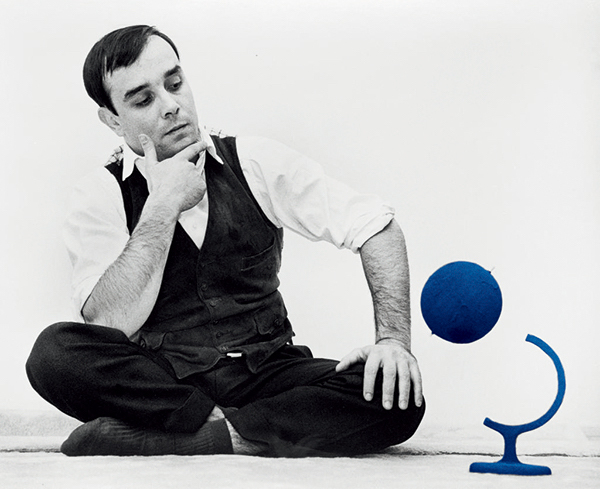

在展览中,观众能够看到法国20世纪50至60年代的知名前卫艺术家伊夫·克莱因的多幅作品,以及他与两位亚洲艺术家跨时空的对话。4月28日正是伊夫·克莱因的生日,而他的作品亦是首次大规模集中亮相于亚洲。

1928年4月28日,伊夫·克莱因出生于法国滨海阿尔卑斯省尼斯,而他在家乡尼斯海滩所见过的天空和海洋,日后渐渐“演变”成为著名的“克莱因蓝”。

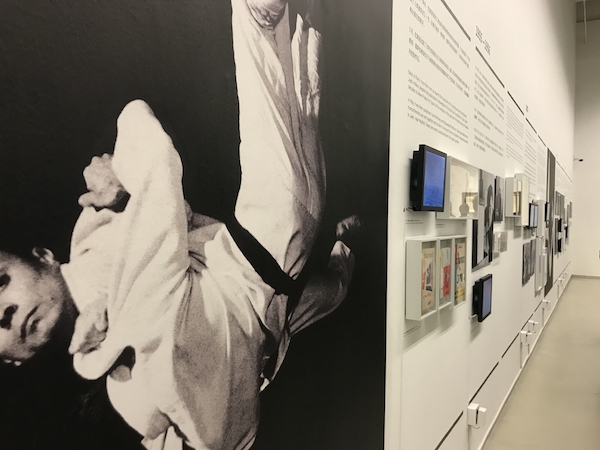

在上海当代艺术博物馆的展览现场,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)看到了贯穿于整个展览之中的“克莱因蓝”。李禹焕的“无尽的阶梯”从展览的一楼延伸至二楼,阶梯的两侧分别铺着白色和克莱因蓝色的石子。沿着台阶来到二楼,可以看到这里的一大片空间都被克莱因的大型作品《蓝色色粉》所占据,从这片泳池一般的蓝色开始,观众将通往克莱因的世界,并领略他与另两位艺术家跨时空的对话。

二楼的一个展间以时间顺序介绍了克莱因的生平,让人们了解克莱因短暂的一生中那些重要的故事。

1947年夏天的一个下午,三个年轻人百无聊赖地坐在海边,幻想如何瓜分世界,一个选了陆地、一个选了空气,最后一个想把蓝天据为己有,“蓝天就是我第一幅作品!我要在空中签上我的名字。”说这话的,是十九岁的伊夫·克莱因,他身边的是日后成为作曲家的克洛德·帕斯卡和成为艺术家的阿尔曼·费尔南德茨,三个人相识于尼斯柔道俱乐部。

克莱因在尼斯海滩上的宣言表明了他不仅想要探索可感知的事物,还渴望探索看不见的事物。正是从这时起,克莱因开始创作单色画,并着手“单调静默交响曲”的编排。“我开始赋予色彩以个性。我已经得出结论:每种颜色都表现了一个活生生的世界,我想要在我的绘画中表现这些世界,"克莱因曾经写道。他发现,不用线条,可以创造四维、五维甚至其他维度的绘画,单色画是“让我们达到绝对的精神性的”唯一一种绘画方式。

“蓝色没有维度,和其他颜色不同,它超越了维度……所有的颜色都和某些有形的或是心理上的理念相关联,而蓝色却指向大海和天空,这两者在可见的自然中是最抽象的。”1959年,克莱因说道。他对单色画的执着渐渐转向对某一种蓝色的追求。克莱因的第一幅深蓝色单色画可以追溯到1940年代末期,但他对最终结果并不满意。他和巴黎的一位颜料供应商爱德华·亚当(Edouard Adam)合作,最终找到了理想中的深蓝色,他发现将纯净的干燥颜料悬浮在透明的合成树脂上,并以醚和石油作为溶剂,便能卓越地保持群青色素的美学效力。1960年,他为这种蓝色申请了专利,也就是“国际克莱因蓝”(简称IKB)。克莱因随后用这种蓝色创作了非常多的单色画,而单色画这样单纯的艺术载体则创造出了前所未有的表现力。

1960年,克莱因开展了一个惊人的创作系列《蓝色时代的人体测量》——模特们的身上涂上了蓝色颜料,克莱因指挥她们墙上和地版的纸上翻滚和拖拉彼此,纸上因此而留下人体动作和形态的痕迹。与此同时,有交响乐队演奏他作曲的《单音静默交响曲》,一个单音被重复了二十分钟,紧随而来的是二十分钟的静默。伊夫·克莱因的遗孀罗特劳特•克莱因-莫奎(Rotraut Klein-Moquay)是其“人体测量”系列的模特之一,罗特劳特曾在一次访谈中回忆“人体测量”的表演与看到画时的感受,“在表演中,身体和灵魂合二为一。看到那幅画,我觉得那是我精神的肖像。”而在此次展览开幕日,上海当代艺术博物馆的小剧场复现了这场音乐会,让观众也以完全静默的方式参与其中——在整个音乐会进行的过程中,观众被要求不能离场、摄影或是看手机。这是一场没有开始也没有终结的演出,是一首被剔除了音乐性的交响乐。它被看作是克莱因的单色画在听觉领域上的延伸,从而也伴生了《人体测量学》的一系列重要作品。克莱因的先锋尝试也启发了欧美地区的前卫音乐。

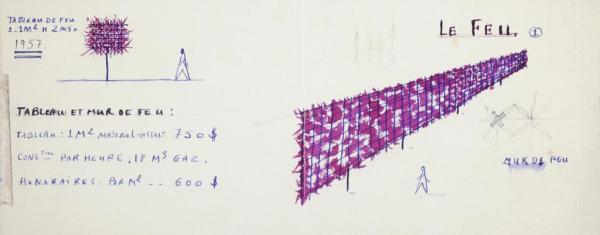

从创作单色画开始,克莱因便向世人展现着他“挑战的灵魂”(The Challenging Soul)。1958年4月,克莱因在巴黎伊利斯·克莱尔画廊(Galerie Iris Clert)举办了一个名为“空无”(Vide)的展览。展览之前他将这家画廊展厅内所有物品搬空,把墙壁刷白,把这个空无一物的空间作为他的一件作品,对外开放,供人参观。法国著名存在主义作家阿尔贝·加缪看过展览后在留言簿上写下了这样一行文字:“空无充满着力量。”克莱因的《空无》是在单色画的基础上朝着非视觉性、非物质性的观念艺术迈出的更远的一步。1960年,克莱因完成了一件名为《跃入虚空》的行为作品,他从二楼窗户一次次跳起飞出,完成一张蒙太奇照片。1961年,克莱因完成了一批《火画》(Fire Paintings)。他用喷火器当画笔,将炽热的火焰喷射在涂有红黄蓝各种颜料的石棉板上,关于这组作品,他写道,“总的来说,我有两个目的,首先是记录在今天的文明里人类情感的痕迹,其次是记录这种文明的源头,换句话说,就是火的痕迹。我这样做是因为我所思所想总是与空无联系在一起,我肯定,在空无的中心,如同在人的心脏,有火在燃烧。”

1962年6月6日,克莱因死于心脏病突发,享年仅34岁。克莱因的艺术生涯不足十年,却为世人带来千余件作品,当中许多都是前无古人之创作,开拓了很多新领域,包括单色画、极简主义、行为艺术、表演艺术、偶发艺术等等。他短暂的生命虽不再存在于物质世界,其信念却得以永存和传播。克莱因一直在追求“非物质性”,据说,就在去世前不久,克莱因曾告诉他的一位朋友,“我将拥有世界上最大的工作室,在那里,我将只创作非物质的作品。”

此次展览将伊夫·克莱因与李禹焕、丁乙两位亚洲艺术家的作品放在一起,试图批判性地审视发生于上世纪中叶亚欧两地并仍在进行的实验艺术运动。克莱因曾在日本呆过14个月,李禹焕则在日本生活过几十年,在展览开幕前的圆桌讨论中,李禹焕表示,克莱因曾在日本学习柔道和茶道,并拜访过当地的庙宇,这些经历对他后来的观念和艺术可能有重要影响。“他从‘小我’的境界开始重新塑造人生观和宇宙观,这种转变最终反射到他的艺术品中。克莱因从东方文化的语境里,最终生发出了完全不同的看待世界的方式。”

展览“挑战的灵魂”将持续至7月28日。

- 中美俄投下赞成票

- 浙江省委常委会请来4位民营企业家

- 土地市场升温,多地房价“回稳”

- 工业母机概念震荡走强,维宏股份、大富科技20%涨停

- 截至1月末私募基金管理规模达19.92万亿元

- 《敕勒歌》中“天苍苍,野茫茫”的下一句

- 依靠过去的积蓄或功劳过日子,不再做出新的努力或贡献

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司