- +1

我的三舅姥爷:居于平凡,想当一个路遥式的写作者

文 | 信世杰

一

三舅姥爷打听到我是学文学专业的,特地托人捎话,让我寒假回家帮他去改改稿子。

他是我的远亲,只听过名,没见过人。记得小时候,常听说我表姨有个能给她辅导作文的三舅,能让她常拿作文奖。每次去表姨家,见她贴了满墙的奖状,总羡慕她能有这么一个三舅。

在我的印象里,三舅姥爷一直是个会写会画的“能人”,但在我姥姥的叙述里,他却显得有点“愚”。说起三舅姥爷,我姥姥讲了一个笑话:前些年,他媳妇还在的时候,经常耍泼。有次下大雨,屋子漏的厉害,男人们都不在家,家里也没有梯子,他媳妇四处借梯子,转了半天也没借着,回来就气乎乎跑到他爹娘屋里,冲着他娘喊:“你能生五个儿子,咋不生五个梯子呢!”这本是一句恼怒的气话,被传来传去就成了一句笑话。

我姥姥说,他从年轻起就爱写爱画,上的学不多,也不知道谁教的他。后来结了婚,媳妇嫌他愚,嫌他不务正业,不让他写,他就偷偷摸摸地写,现在他媳妇没了,他又能自在的写了。姥姥说,他媳妇是去年夏天刚没的,是个没福的人,儿子刚毕业工作结了婚,还没等当上奶奶,人就没了。她没得挺可惜,也挺惨,骑电车去上班,刚到厂门口,被一辆急转弯的轿车撞了出去,还没等到医院,人就断了气。撞人的家里关系硬,赔偿的事一直拖着。

二

我从表姨那要来三舅姥爷的手机号,提前跟他约好了时间。去他家的那天极冷,我骑着小电车,迎面的风像冰碴子一样往身体里灌。还没等进村,就看到一个人远远的站在村口。慢慢走近了,我们俩先对看了一会才接上头,他叫了我的小名,我喊了他一声舅姥爷。相比我,他似乎显得更局促,不断用手挠着头,对一个快五十岁的人来说,显得木讷又可爱。

三舅姥爷带我来到他家,典型的北方院子,大红门,高院墙,一排整齐的瓦房宽敞亮堂。正房三间最宽敞的屋子给儿子和儿媳妇住,他一个人住在靠边的屋里。屋子不大,靠墙摆了一个老式梳妆台,堆放着书,梳妆台旁边靠床放着一张旧木桌子,桌子上支着小台灯,堆着纸笔本子和一本厚厚的字典,还有用作烟缸的一只白瓷碗。

他忙招呼我坐下,给我沏好茶,端上瓜子糖,不断往火炉里加炭,把屋子烧得暖暖和和。忙活完这些,他从旧木桌子的抽屉里拿出几摞自己装订好的稿纸和几个小本子,刚想坐下跟我聊,他手机又响了起来。他看了一眼号码,招呼我先喝茶吃瓜子,自己走到屋外接电话。

我翻了一会他一笔一划写出的稿子,大概知道了他想写个全景式的家族传记,几个小本子上记录的应该是他自己搜罗来的民歌和民间故事。三舅姥爷在屋外打电话,起先还和声和气,说着说着语调就扬了上去,最后说了一句:“这条件我们不能接受,实在不行就上法庭吧!”随即就挂了电话。听的出来,这还是在谈死亡赔偿的事儿。

他在外面呆了一会,抽了根烟才回到屋里来。回到屋子的三舅姥爷又和颜悦色起来,问我:“你看着有啥毛病不?”没等我回答,他又接着说:“这么一会会可能也看不出啥,你得慢慢看。”他跟我说话时显得有点不好意思,但话的意思里透着他对自己作品的自信。我没直接回答他的问题,先问他是怎么有兴趣写这么一个作品,对这个作品有啥整体性的构想。一说到写作,三舅姥爷的局促和不好意思就都消失了:

“说起这个写作吧,我的文化也不高,不太会写,但一直都原意写。八几年的时候,我写了些稿子,给咱市里文化馆投过稿,人家虽然没用,但对我还挺重视,叫我去开过几次会,发了些书和礼品。后来结了婚,事儿多了,就没那么多时间写了,但心里还是一直放不下写作这个事。”我手里捧着稿子,专心听他讲,“上年你舅姥娘没了,我一个人老觉得空落落的,就又写起来。其实,写家史的这个想法好几年前就有了,一开始想让我那个上大学的侄女写,她每回都答应的好好的,最后还是没写,关键是她没这个想法,最后还得我自己来。”

“我父亲母亲一辈子养活了五男二女七个孩子,我们兄弟姊妹七个下面又有了一大群孩子,这些孩子们现在也都慢慢成家立业了。我觉得这个很值得写啊!尤其是我们这一代人,我们兄弟五个里,四个人当过兵,三个党员,两个人做过大队书记,这在农村里应该算是很厉害的了吧。”三舅姥爷说的很激动,我也不断的点头配合他。他在谈话中重复了好几次兄弟几个的成就,这在他看来很值得骄傲也很值得写。

“关于这个写作的构想,我倒是也有,就是不知道构想的对不对。我以前看路遥的《平凡的世界》觉得很好,一直想模仿他那种写法,把我们这个大家庭的历史和整个大的国家历史背景结合起来写,然后再把我搜集的那些民歌和民间故事融入进去,你觉得这样行么?”我还是继续点着头,可是心里对他所说的那种路遥式的写法有些不赞同,但没有具体读他的作品前不好直接反驳。我问他现在写作的进度怎么样,时间上有什么打算。他说:“我现在在一家银行当保安,一周白班一周夜班。上白班的时候晚上可以写,夜班的时候晚上能偷着看书,这样一天天下来写得还挺快。以前过日子事儿多没时间写,现在一个人闲工夫就多了。”

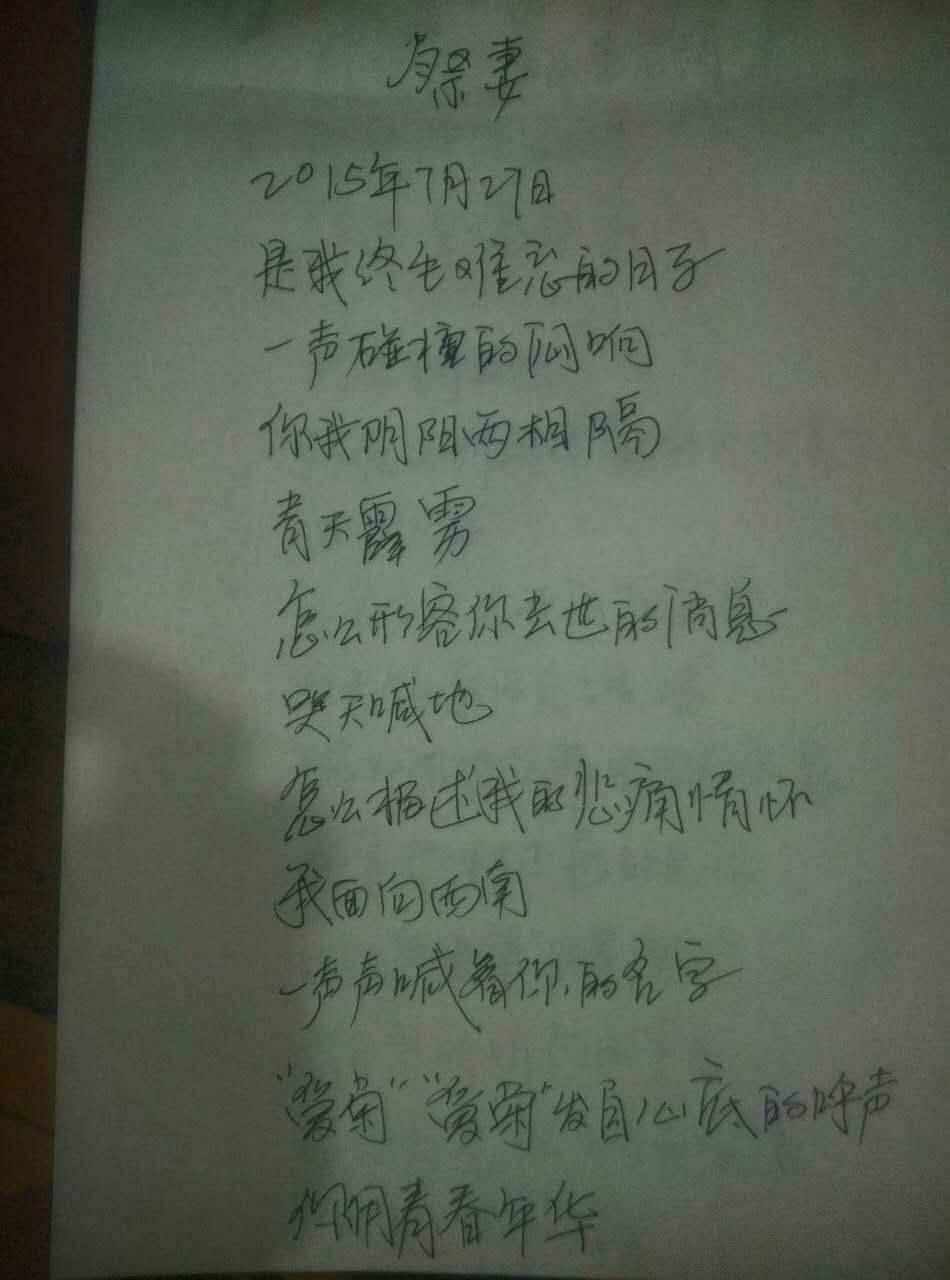

说着话,他又想起啥,起身从抽屉里拿出几张米黄色稿纸,说:“你也给我看看这个。”把稿纸递给我,他低头喝茶,显得又有些局促,不像刚才那样姿态昂扬。我接过来一看,几张薄纸片上是他写的两首“悼亡诗”。从他把稿子拿给我时就没当我是个后辈,现在更是把我当一个文友看待,但我刚把这两首悼亡诗拿到手里时,心还是颤了一下,觉得有些不自在。

祭妻

2015年7月27日

是我终生难忘的日子

一声碰撞的闷响

你我阴阳两隔

晴天霹雳

怎么形容你去世的消息

哭天喊地

怎么描述我悲痛的情怀

我面向西南

一声声喊着你的名字

爱菊,爱菊

发自心底的呼声

你用青春年华

陪我走过艰苦岁月

你用纤细的双手

铸造幸福的家园

我走到田边

仿佛看到你那勤劳的身影

回到家中

不见了为我们开门的笑容

白天的饭菜没有了香味

晚上枕边也仿佛有你的气息

喊一声“老婆,我是老公”

我多想听听你的声音

哪怕是惹你生气的怨言

我托起你的衣衫

仿佛是看到风雨中奔波的背影

我多想听听你的歌声

“谢谢你给我的爱,今生今世难忘怀”

我满含热泪唱到

“给你的爱太少太少”

我来到你的坟前

默默地祈祷

安息吧——我的爱妻

相思

相思,是一片云

随微风漂浮远方

我在人间

你在天堂

相思,是小溪

潺潺流淌

遇石分割

增添无限惆怅

相思,是河流

时而浪涛翻滚

时而碧波荡漾

相思,是瀑布

千丝万缕

点点滴滴

声震心怀

一落千丈

相思,是大海

万流齐聚

汹涌澎湃

势不可挡

相思,是月光

黑暗中

更显温柔,明朗

多少岁月,受人赞扬

化嫦娥与吴刚

三

从三舅姥爷家到他老父母那不远,就几步路。出了门,他好像又找回一种长者的姿态,问我:“你父亲母亲身体都好吧?”我点头说:“都好,家里都好。”我注意到,他言谈间所运用的词汇都尽量选择书面语,所写的文稿里也刻意选用很“正”的词。

三舅姥爷父母住的是个老式旧院子,正房是几间土坯房,偏房以前用作灶房和牲口棚,现在没了地也没有牲口,就用来堆杂物。正房进去,屋里十分昏暗,白天也得亮着灯,墙面早已被煤烟熏的漆黑。两位老人都快九十岁了,早年多苦多难,老来反而更健康长寿,还能给儿辈孙辈们张罗饭。

热腾腾的饺子端上来后,老太太让我们先吃,自己又忙活着煮下一锅。这是第一次见四舅老爷,之前听我姥姥说这个老四脑袋有点“不正常”,当年当兵的时候被别人陷害过,受了点刺激。但这次见面丝毫没有看出他有任何的“不正常”,反而觉得他比三舅姥爷更“灵光”。

四舅老爷跟我谈鲁迅,谈老舍,显然他在文学方面的知识比三舅姥爷更为系统,他还是他三哥的那个写法现在已经不“时兴”了。他举了个例子说:“三哥,比如你写的那个‘光秃秃的墙’,在咱农村哪有这个说法?咱们一直都是说‘光腚子墙’,这才是原汁原味的写法。”说完他看了我一眼,问道:“你说是不是这样?”我点头表示赞同。三舅姥爷听完,冲着我说:“我四弟老是这么说,虽然听着有些道理,但我还是认为,文学作品嘛,就得严肃点。老祖宗不都是讲文以载道嘛,写的太通俗了怎么载道?”他们兄弟俩说话时都对着我,显然是想听听我的意见,我虽然更倾向于四舅老爷的观点,但三舅姥爷显然也有他自己的一套说法。我没有对他俩的争论表态,只问四舅老爷有没有写作。他悠闲的翘着二郎腿说:“我看得多说得多,但写得少。像古人讲的那样,述而不作嘛。”他言谈里透出的的那份自信比他的三哥还要足。

谈话间,我还捕捉到几个信息,他们家第三代人中,大学念的都是艺术类专业,有的学动画设计,有的学戏剧影视文学,就连四舅老爷上小学的小女儿也捧了个相机在院子里追着猫拍照。一个数码相机对不算富裕的农村家庭来说是一笔不小的开支,可见四舅老爷在下一代身上的艺术投资毫不含糊。我好奇一个普通农家的这种艺术追求从何而来,他们俩想了一会都没能答上来,只说没事了就像看书,看的书多了就觉得想事、看事都不一样了。

一边吃饺子,我们一边谈着三舅姥爷作品中的故事,老太太耳聪目明,一边听着一边还能纠正错误,补充信息。一顿饭吃饭,大家都聊的很开心,我跟三舅姥爷说好,回去仔细看看他的稿子,下次来再给他带几本书,跟他具体谈谈写作问题。

四

三舅姥爷是我接触的第一位民间写作者,在跟他的谈话中大致了解了他对于文学和写作的一些想法,但更令我好奇的是他以及他这个家族这种共有的文学艺术爱好究竟由何而来,这些被他已逝的爱人称作“不务正业”的爱好究竟在他生活中扮演了一种怎样的角色。带着这些问题,我重新打开他的作品,仔细阅读,尝试着更好的理解我身边这位民间作者。

他将自己作品的名称暂定为《家》,第一章开端这样写到:

在中华大地上滚滚流淌着一条浑浊澎湃的河流,它就是养育了我们祖祖辈辈的黄河,并称母亲河。发源于青藏高原上的巴彦克拉山,它曲折东流,途经青、川、甘、宁、晋、陕、豫、鲁区域,行程5500米,一路汹涌流入渤海。

这一段书写,虽然有几处不通,但确实像他所说过的,那种“路遥式”的宏大开端。但从第二段开始,没有太多的铺垫就转到了对“周家围子”围剿汉奸的讲述,再往后一段又讲了自己母亲缠脚的经历。读完全篇后我才发现到处都存在着这种问题,很多叙述都是跳来跳去,前言不搭后语。

除了那个路遥式的开头,作品中还有大量“路遥式”的写景和抒情:

1971年深秋的北风有一点冷意,天气变得真快,昨天还暖烘烘的,今天就刮起了冷风。树叶在风中漂浮,一会落一会起。大街上、园子里疏疏朗朗的叶子,屋顶上炊烟两边摆动着。

1980年,中国人民在中国共产党的领导下,加快了改革开放的新步伐。冬去春来,麦田在霜冻里返青了,河里的冰裂开了,冰块互相碰撞着,争先恐后的奔跑着,发出“嘎嘎”的响声。杨柳在春风中鼓包了,路边的牛羊鸣叫着,好像兴奋地告诉人们新生活的开始。哦,这渴望改变的春天,春风驱散了心灵的迷雾,小草伸出了青春的嫩芽。春天与希望同在,春天与温暖俱来,我们面前伸展开一条铺满鲜花的道路。

三舅姥爷似乎真的对路遥“中毒太深”,处处都在模仿他的写法。

作品的宏大处显得空洞,但涉及到情感的细微处理还是隐约能感受到他的个人性情。比如他讲述自己和小学女同桌之间的一段故事,隐隐约约透出了小儿女间那种朦胧的情感:

两天后,上课铃响了,翠英偷偷塞给我一副手套,那种没有手指只有手掌的半截手套,这样写字方便。我低低的声音问:“多少钱买的,放学后我拿给你。”“什么钱,这是我用旧毛线自己织的。回家后,多用热水烫手,就会好的,我们小女孩都会织这个。”她边说边整理书本。我按翠英的嘱咐,回家常用热水烫手烫脚,手上的冻疮渐渐的消退了。半截手套暖了我的手,更暖了我的心。

在人生的路上,不知有多少过客,然而,能最终留下记忆的不多,能够常常眷念的就更少了。上完小学,我考上了初中,她没考上。以后听说翠英和她的家人搬到外地做生意去了,一直没有消息。多年后,我到徐家办事,路过她家门口,仿佛看到那活泼的身影和微笑时脸颊上深深的酒窝,我突然觉得鼻尖酸酸的。

还有一处,写他念初中时跟女同桌香兰的故事:

香兰比我学习好,每次遇到难题都请教她。我们同村,她也热心的帮助我。当时二哥已经初中毕业,每次几个同村的同学都约着一起走。我村的同学红卫、立军、红军第二学期陆续退学,只剩下我俩了。早上相约一起上学,晚上自习一块回家。下晚自习时,为了避免同学的非议,每次我先走她在后面跟上。出了学校,就是一条通往大路的羊肠小路,走这条路回家近些。

黑乎乎的甘蔗地,风一吹,甘蔗叶哗哗作响。甘蔗地西头是一片坟地,一个个土堆用土疙瘩压着黄纸。我在前面走,香兰在后面跟着,时不时没话找话地搭讪着,壮着胆子。快要满圆的月亮从云中悄悄的露出脸来,把银色的光辉洒在大地上,万物顿时像盖了一层轻纱,朦朦胧胧。庄稼地里无名的小虫与河里的蛤蟆叫声交织在一起,使这清爽的夜晚充满温馨的气息。

经过坟地时,后面的香兰“嗬”的一声,我急忙转身,原来风风吹起了压在坟头的黄纸飘过头顶。香兰惊吓的无意识的紧紧抓住我的手,我急忙安慰道:“别害怕,风吹的一张纸,你身边还有个男子汉呐!”香兰镇静一会,不好意思的撒开了手说:“我以为什么呐。”“没什么,有我呐。”我把她让到右边,右边是浇地用的水沟,我俩并肩走着,我心中洋溢着一种自豪感,自己感觉长大了许多。

初中二年级读完,由于家中孩子多,两个弟弟年龄小,没有帮手,尽是靠父母辛苦操持着这个贫困的家,一家人还时不时吃了上顿没有下顿。上学还得让老人操心学费的事,于是我退了学。香兰找到我问:“你上的好好的,为什么退学。”我说明理由,她默默地走了。我望着她渐行渐远的背影,心中充满着无奈和惆怅。

时间过的既漫长又飞快,转眼间一年就过去了。香兰考上了高中,毕业后在城里安排了工作。

以上两处,虽然有些地方文法依旧不通,但情感的表达非常到位。能够真切的感受到,他在写作时真正的溯回到了自己的记忆深处,用他自己的方式描写自己的情感,而不是简单的模仿别人,不刻意追求“宏大”。

三舅姥爷作品第六章第一段这样写到:

一阵悦耳的笛声,把我从梦中惊醒。......笛声停了,大哥发现了我,说:“三弟,你怎么起来了,刚发了汗。”“你吹的这是什么,这么好听?”我好奇地问。“笛子。”大哥答道。我接着问:“是什么曲子?”“《高山流水》,”大哥不在意的说,“快回去吧,别再又感冒了!”回到屋里,我还沉醉在笛声中。从小听过的音乐只有锣鼓声,也不懂什么《高山流水》,只觉得是最好听的声音。

作品中几次提到大哥吹笛子,还讲到大哥经常带他们兄弟几个去看电影,或许,在他们那个文化资源极其贫乏的年代,在他们那个贫困的农村家庭里,大哥的引领,让他们兄弟几个有了朦胧的艺术感受和追求。

文中还有多出对民间工艺和习俗的具体描写:

母亲的纺车声,是我童年的催眠曲,每晚在嗡嗡声中入睡,一觉醒来,声音还在耳边回响,我翻一个身,又沉沉的睡去。

母亲是纺织能手,什么活儿都难不倒她。棉花去籽儿,在机床上弹了,用弹过的棉絮包在小竹棍上,在干净的砖上来回滚几下,再把竹棍取出来“补几”就做成了。纺车上的定杆子,头上用舌尖添一下,粘上“补几”上的棉絮,一拉一送,纺车随手转着,定杆子上的“穗子”就渐渐大起来。穗子放在一个用铁棍弯成的“倒车子”(也叫“巴拉子”)上,拿着线头,缠在四根木棍上,交叉固定,做成两个叉形。八角连接四根长木棍,上面一个“叉”,下面一个“叉”,连城“傲子”,穗子上的线全缠到傲子上。

......

织布人在横竖交叉的双线中间来回穿梭,脚蹬踏板让横线和竖线相连接,再蹬另一块板儿让横竖线相交叉,如此反复,布就织成了。

晚上,织机房里放一个破碗,碗里倒入煤油,用棉絮搓成灯芯,火柴点着,发出微弱的光,母亲夜夜在灯光里做着这些活计。我们兄弟姐妹们身上穿的,床上盖的,都是母亲一针一线织成的。

在这一处描写中,他对传统的织机流程做了细致繁复的讲述,像是在写说明书。三舅姥爷之前也跟我提到,他想用自己的方式把这些民间快要失传的东西保留下来,或许是这个原因,让他进行了这么偏向于“自然主义”的书写方式。但这种说明书式的书写与母亲纺织的场景以及他个人的童年记忆结合起来之后,反倒是产生了不错的效果。

读完了三舅姥爷的文稿,我给他写了一封信,系统的说了他作品中的几个问题,又给他带了姜淑梅的《乱时候,穷时候》、梁鸿的《中国在梁庄》和厚夫的《路遥传》几本书,希望他在改写的时候能反思一下之前的写法。书和信都准备好后,我给三舅姥爷打了电话,他说这周刚好都是白班,白天不在家,让我可以先送到他父母那边去,他回去再看。

我骑电车到了三舅姥爷父母家,推门进去,一屋子老头老太太坐着闲聊。我说明来意,放下东西后听他们谈了一些过去的事。屋子里幽幽暗暗,火炉烧地旺旺的,一屋子人闲坐着,慢吞吞地聊天,三舅姥爷作品中,也是他记忆里的场景,依旧在这座老屋里,由这些老人保存延续着。

五

腊月二十七这天,三舅姥爷来到我家,还给我带了两瓶红酒。寒暄几句后,他对我说,上次的信他仔细读了,几本书也大体看了下,吸取了不少东西,这两天又新补充了一点。说着,他又拿给我一个小本子。我一边翻着,一边问他读了几本书之后,有什么新的想法。

他点了根烟,想了一会说:“那个姜老太太写地吧,故事是挺好,但说的都是大白话。我还是觉得,文学创作还是得多用‘文词儿’。当然,在写法上还是能借鉴不少,比如跟他那样一个故事一个故事地写。但我写的这个是按时间顺序来的,要是分成一个个的小故事还真挺难办。”说完,他又加了一句:“我还是觉得路遥那个写法比较好。”

他讲话的态度依旧是那样,谦逊中带着强大的自信。我不知该怎么说服他,也不知道到底应不应该再次尝试说服他。

后来,在读威廉·津瑟的《非虚构写作宝典》时,我看到书中这样几句话:

当你写自己的家史时,记住这一点:不要刻意当“作家”。

回忆录和个人历史的关键环节在于如何处理好你与你记忆中的体验与情感的关系。

三舅姥爷没有想过要凭借他的家史当作家,他只是觉得这部家史有值得记录的必要,而他正好有兴趣有能力来写。文学创作在他生活中是一种支撑和精神排遣,他按照自己的想法和自己对文学观念的理解来写,如果我对他干扰太多,反而对他最原初的想法造成破坏。

经过这两次见面的交谈,我发现三舅姥爷是一个执拗的人,这样的人有一个好处就是“执”,他自己认定的事,会按照自己的想法做完。如果真的是这样,那他为什么还要让我来帮他改稿?回想起我姥姥对他的讲述,姥姥的观点也许代表了三舅姥爷生活中人们对他的普遍看法,那他就成了不被理解的,热闹生活中孤独的人。记起第一次见面,一起探讨写作时他的情态,像是迷失在鸽群里的雁,突然找到了自己的同伴。或许他想要的更多的是一种认同,让这种认同支撑着他更坚定地写下去。那他现在要做的只是将沉睡的记忆打捞,然后把它更合理的表达出来。

他又对我说:“现在只写出总体构想的三分之一,剩下的尽快写,写完你再帮我看看,提提意见。”我翻开他拿给我的文稿,给他指出了一些写作中的基本文法错误,鼓励他继续写下去。他给我讲了些后续写作的构想,可以看出,他的创作热情很高。最后走的时候,我们俩约定假期再见,对他新作品继续探讨。

后来,三舅姥爷开通了微信,加我为好友后问:“最近好吧?可与家中常联系?”他还是文绉绉的腔调,可能觉得打字比说话更需要用书面语吧。我注意到他的微信头像,应该是工作时特地找人帮他拍的照片。照片拍的不是很清楚,但可以看得出他做了精心准备。制服穿的整整齐齐,桌上摊开一个本子,提笔作写字状。他在自我认知里还是将自己认定为一个读书写字的人。

我问他近况,他说:“我很好。调换到金都花园做保安工作。做了保安队长和保洁主管。”我称赞他厉害,说等回去找他聊天,他回复说:“什么呀,混日子吧。欢迎。”不知道他是打字困难还是刻意言简,我们在微信的交谈就到此结束,双方都没有提及写作方面的事。

不知等再见时,他有没有新的改变,是否还坚持他的创作。

【作者简介】信世杰,男,1991年出生于山东滨州,现就读于上海大学创意写作专业。已在《中国作家》《中国作家研究》《文学报》《中华读书报》《十万个为什么》等报刊杂志发表文学作品与研究文章多篇。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司