- +1

“历史之父”希罗多德为什么要记录乌克兰历史

第一位记录乌克兰的历史学家正是“历史之父”希罗多德。通常,只有地中海世界的国家和民族才有资格得到这位“历史之父”的书写。乌克兰是一片由草原、山地和森林组成的地区,位于被古希腊人称为Pontos euxeinos(意为“好客之海”,罗马人用拉丁文写作Pontus euxinus)的黑海之北,正是当时地中海世界的重要组成部分,然而它的重要性又与众不同。希罗多德的世界以古希腊各城邦为中心,向南延伸到埃及,向北延伸到克里米亚和黑海大草原。如果说埃及是上古文化和哲学的王国,值得研究和模仿的话,那么今日乌克兰所在的这片土地则是典型的边境地带,是希腊文明与其野蛮对立面的碰撞之地。这里是后来被称为“西方世界”的政治文化圈的第一道边界,是西方借以定义自身和他者的起始界线。

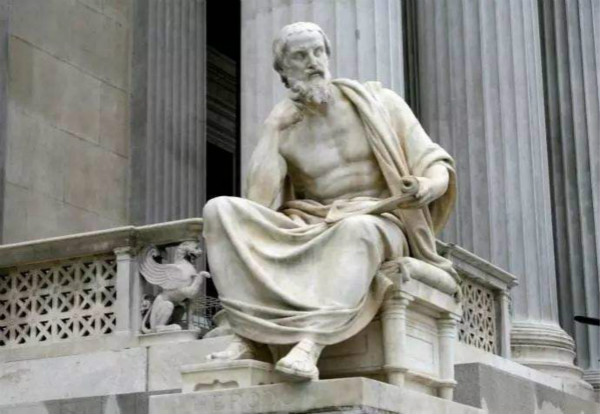

希罗多德在希腊语中被称为Herodotos。他来自位于今日土耳其境内的希腊城市哈利卡纳索斯。在公元前5世纪——希罗多德生活、写作和朗诵他的《历史》的年代——他的出生地还是波斯帝国的一部分。他生命中很长一段时间在雅典度过,曾经在意大利南部居住,也曾在地中海世界和中东世界穿梭往来,到访过的地方包括古代埃及和巴比伦。他是希腊式民主的崇拜者,用希腊语的爱奥尼亚方言写作。然而就他身处的年代而言,他的关注已经包罗了当时已知的世界。他的《历史》被后人分为九卷,讨论了希波战争的起源问题。希波战争开始于公元前499年,延续到公元前5世纪中叶。希罗多德生活的年代有很长一段与这段时期重合。战争于公元前449年结束后,他又花了30年时间对这个主题进行研究。他将这一系列冲突描述为自由与奴役之间史诗般的斗争——希腊代表自由,而波斯代表奴役。虽然他的写作不免掺入了他自己的政治和思想立场,但他仍然希望从双方的角度来呈现这段历史。用他自己的话说,他的目的在于“将希腊人和野蛮人双方的伟大成就都记录下来,以保存过去的记忆”。

正是由于对“野蛮人”一方的兴趣,希罗多德把目光投向了黑海大草原。公元前512年,即希波战争开始前13年,波斯帝国最强大的统治者大流士大帝为了报复曾经捉弄过他的斯基泰人,入侵了这片地区。斯基泰王统治着黑海以北的广大地区。这些游牧民族首领的军队十分机动灵活,曾经让大流士从多瑙河追击到顿河,却找不到任何交战的机会。这对这位十多年后将成为希腊世界最大威胁的君主而言,无疑是可耻的失败。在《历史》中,希罗多德不遗余力讲述了他所知道和听说过的关于斯基泰人的土地、风俗和社会等的一切。他虽然周游列国,却从未亲自踏上这片土地,因此似乎不得不依赖别人讲述的故事。然而他对斯基泰人统治下的土地和人民的描述备极详尽,让他不仅成为第一位关注乌克兰的历史学家,也成为第一位关注乌克兰的地理学家和民族志学者。

公元前45000年左右,捕猎猛犸的尼安德特人(Neanderthal)成为黑海以北地区最早的人类定居者。对他们的住所遗迹进行的考古发掘证明了这一点。更多的考古证据表明,大约3000年以后,迁入黑海大草原的人类驯化了马。在公元前5000年左右,库库特尼-特里波里文化的先民们在多瑙河和第聂伯河之间的林草混交带定居,饲养家畜,耕种农田,修建了大规模的定居点,用黏土制造塑像,并烧制彩陶。

大多数希腊人对黑海以北地区一无所知,直到希罗多德开始在雅典的公共节日上朗诵他的作品段落。在这之前,他们把那片土地想象成蛮族的领地和诸神的游戏场。一些人相信,特洛伊战争的英雄、荷马的《伊利亚特》的主角阿喀琉斯(Achilles)就长眠在多瑙河或第聂伯河河口的某个岛屿上;而亚马逊人——希腊神话中那些为了让张弓更稳而切掉了右乳的女战士——也生活在那片地区,就在顿河附近。他们还相信那里的克里米亚半岛(Crimea,即希腊人称之为陶里卡(Taurica)的半岛)上生活着凶残的陶里安人(Taurians);如果有不幸的旅人为躲避黑海的风浪来到群山林立的克里米亚海岸,便会遭到陶里安女王伊菲革涅亚的毒手,被她献祭给女神阿耳忒弥斯,因为伊菲革涅亚的父亲阿伽门农(Agamemnon)要将她献祭,是阿耳忒弥斯将她从祭台上救走的。很少有人愿意涉足如“好客之海”周边那样危险的地区。黑海虽名为“好客之海”,航行起来却十分艰难,以常常毫无预兆地出现巨大的风暴而闻名。

希腊人从辛梅里安人(Cimmerians)口中首次听说黑海以北的土地和人民。辛梅里安人是一个由战士组成的部族,在公元前8世纪被斯基泰人从黑海大草原驱逐,来到安纳托利亚。游牧的辛梅里安人首先迁移到高加索地区,随后又转移到小亚细亚,在这里遭遇了地中海诸文化,接触到他们悠久的定居生活和文化成就。辛梅里安人在地中海地区被视为典型的蛮族,其声名在《圣经》中也有记录。先知耶利米这样描述他们:“他们拿弓和枪,性情残忍,不施怜悯。他们的声音,像海浪砰訇。他们骑马,都摆队伍,如上战场的人要攻击你。”辛梅里安人的野蛮战士形象甚至进入了现代流行文化。在1982年的热门电影《野蛮人柯南》(Conan the Barbarian)中,阿诺德·施瓦辛格就曾扮演辛梅里安国王柯南。这是作家罗伯特·E.霍华德于1923年虚构的一个人物。

在公元前7世纪到前6世纪,辛梅里安人被迫离开故土之后,克里米亚和黑海北岸海滨地区就进入了希腊人的视野。希腊殖民地开始在这一地区出现。建立这些殖民地的定居者大部分来自米利都,当时最强大的希腊城邦之一。米利都人建于黑海南岸的锡诺普(Sinope)以其自身的地位,成了其他一些殖民地的母体。建于黑海北岸的殖民地则有潘提卡彭(Panticapaeum),距离今天的刻赤不远,有位于今天的费奥多西亚的忒奥多西亚(Theodosiia),还有位于现代城市塞瓦斯托波尔附近的克森尼索斯。这三个殖民地都位于克里米亚。然而最有名的米利都殖民地莫过于位于南布赫(波赫)河河口的奥尔比亚(Olbia)。南布赫河在此地汇入比它更大的第聂伯河(Dnieper)的入海口,然后共同注入黑海。奥尔比亚拥有石砌的城墙,有一座卫城,还有一座德尔斐的阿波罗神庙。根据考古发现,奥尔比亚在其全盛时期占地超过120英亩(约48.6公顷),约有1万居民。奥尔比亚人实行民主政治,并以契约方式处理与其母城米利都之间的关系。

同其他希腊城市和恩波里亚(市集)的繁荣一样,奥尔比亚的繁荣有赖于与黑海大草原当地居民的良好关系。从这座城市初建,直到其整个鼎盛时期,即公元前5世纪到前4世纪,当地的居民恰好都是斯基泰人——一个起源于伊朗人的部落混合体。奥尔比亚的希腊人不仅与他们的邻居一起生活,来往贸易,还相互通婚。大量拥有希腊和“蛮族”双重血统的混血人口随之出现。他们同时沿袭希腊的和当地的风俗。奥尔比亚的商人和海员们把谷物、干鱼和奴隶运往米利都和其他希腊地区,并带回酒、橄榄油和包括织物与金属制品在内的手工制品,在当地市场出售。从对斯基泰首领墓葬的考古发掘中可以发现,当地也有用黄金制成的奢侈品。这些坟墓遍布乌克兰南部草原,如今大部分都风化成小丘,在乌克兰语中被称为“库尔巴尼”(kurbany)。

在斯基泰金器文物中,有一件三层胸饰令人尤为惊叹。这件金器于1971年出土于乌克兰南部,如今藏于基辅乌克兰历史珍宝博物馆。这件胸饰的年代约在公元前4世纪,曾为某位斯基泰王所佩戴,向我们提供了一个了解斯基泰人社会和经济结构的视角。它的中央部分刻画了两个下跪的蓄须斯基泰男子,手中捧着一件羊皮外套。考虑到整件胸饰由黄金制成,这个场景让人联想到阿耳戈英雄(Argonauts)夺取金羊毛的故事,而金羊毛乃权威和君主身份的象征。在中央场景的右边和左边是一些家畜的图案,有马、母牛、绵羊和山羊。金饰上还有斯基泰奴隶的形象,其中一人为一头母牛挤奶,另一人则为一头母羊挤奶。这件胸饰清楚地显示,斯基泰社会的主体由草原战士构成,男性在其中占统治地位,其经济则有赖于畜牧业。

如果说这些人物和家畜的形象让我们得以一窥斯基泰世界的内部,胸饰上的野生动物形象则更多地表现了希腊人对他们眼中的世界边缘的想象,而非黑海大草原上真实情况的反映。狮子和豹子追逐野猪和鹿,长着翅膀的狮鹫(希腊神话中最强大的怪兽,鹰首狮身)猎杀马匹,而后者是斯基泰人生活中最重要的动物。这件胸饰不仅是希腊文化传播的最好证明,也是黑海大草原上希腊世界和斯基泰世界相互影响的最好证明。

各种文化的交织让希罗多德得以搜集考古挖掘无法得到的有关斯基泰人的信息。斯基泰人的起源神话就是一例。希罗多德在他的《历史》中写道:“根据斯基泰人自己的讲述,他们是所有民族中最年轻的。”据称塔尔吉陶斯(Targitaus)有三个儿子,斯基泰人就是他的后裔。希罗多德对斯基泰人的起源神话进行了复述:“在他们统治这片土地的时候,天空中落下了四样器具:一把犁、一副轭、一把战斧,还有一只酒杯,全都是黄金制成。”两个哥哥伸手去拿这天降的宝物时,宝物就开始燃烧,只有最年轻的弟弟拿到了宝物,成为它们的主人。两个哥哥立刻尊弟弟为这片土地的最高统治者。一个斯基泰部落由此兴起。他们保有从天而降的神器,并统治着黑海大草原,被称为“斯基泰王族”。斯基泰人显然自视为黑海大草原上的原生种族,否则不会声称他们的始祖塔尔吉陶斯是主神宙斯和包律司忒涅斯河河神之女的血脉——包律司忒涅斯河即今天我们所知的第聂伯河,是这片土地上的主要河流。这个神话还表明,尽管斯基泰人的统治阶层是游牧者,但他们同时也自视为农耕种族,因为天降的神器中不仅有轭,还有犁,都是明显的农耕文化符号。

事实上,在希罗多德的描述中,斯基泰人也分为牧人和农夫两个群体。在黑海北岸,这两个群体各自从事与环境相符的产业。如果我们在第聂伯河上向南航行,我们在右岸会看到希腊殖民地奥尔比亚。希罗多德关于这一地区的主要知识都从奥尔比亚的公民和旅人那里得来。根据希罗多德的描述可知,奥尔比亚北面的邻居是卡里皮达伊(Callipedae)部落,他们可能是希腊人和当地斯基泰人通婚的后裔。再往北,在德涅斯特河两岸和斯基泰王族控制的草原北面,是阿拉佐尼安人(Alazonians),他们“在其他事情上与斯基泰人有相似的风俗,却播种和食用谷物、洋葱、大蒜、扁豆和小米”。在阿拉佐尼安人以北,生活在第聂伯河右岸的人们被希罗多德称为耕田的斯基泰人(Scythian plowmen),他们生产谷物用来出售。而居住在第聂伯河左岸的人们则被他称为农业斯基泰人(Scythian

agriculturalists),或包律司忒尼人(Borysthenites)。希罗多德认为,这些部落与居住在南方黑海大草原上的斯基泰人有很大的不同。

希罗多德发现,第聂伯河两岸是全世界最丰饶的土地之一:

就我看来,作为斯基泰诸河中的第二大河,包律司忒涅斯河不仅在此地诸河流中最有价值、最为富饶,在全世界也是如此,仅次于那独一无二的尼罗河。它带来了最丰美的草地以及无论数量和品质都远超其他河流的鱼群,还有最甘美的饮水——它的河水清澈晶亮,而此地其他河流的水却甚是污浊。包律司忒涅斯河两岸种植的作物别处无可比拟,而在这里还没有开垦的地方,则生长着全世界最好的青草。

这的确是恰切的描述。第聂伯河盆地的黑土至今仍被视为全球最肥沃的土地之一,为乌克兰赢得了“欧洲面包篮”的称号。

农耕族群定居的第聂伯河中游地区还不是希罗多德眼中的世界尽头。此地往北仍有人类的踪迹。希腊殖民者或各行各业的斯基泰人即使对这些人有所了解,也所知甚少。这些人的居住地区才是最远的边境。在第聂伯河右岸,这些人被称为涅乌里人(Neuri),在其左岸更往东和往北的地方,则被直接称为“食人族”。希罗多德对这些人没有太多了解,然而涅乌里人所居住的普里皮亚季沼泽位于今天乌克兰和白俄罗斯的边境地区,恰与古斯拉夫人的一个可能起源地重合。在此地尚能发现乌克兰方言中最古老的一些变种。

如果希罗多德和他的资料来源可信,那么斯基泰王国应该是一个多族群、多文化的集团,集团内部各族群在社会形态和劳动分工上的位置由地理和生态决定。希腊人和希腊化斯基泰人占据了海滨地区,成为地中海希腊世界与内陆地区的贸易和文化桥梁。主要的贸易商品——谷物、干鱼,还有奴隶——来自稀树草原或林草混交带。这些商品,尤其是谷物和奴隶,要抵达黑海港口,必须取道斯基泰王族所在的草原地区。斯基泰王族控制着贸易,将大部分收入收归己有,并将他们的部分黄金宝藏留在了这一地区的许多小丘里。希罗多德描述的海岸、草原和森林地带之间的区分将是数百年乃至上千年乌克兰历史中的主要区分方法之一。

《历史》所刻画的层次丰富的斯基泰世界在公元前3世纪终结。当罗马人在公元前1世纪夺取黑海北岸的希腊殖民地并将之置于自己的保护之下时,他们需要面对的草原之主已经不再是斯基泰人。

新的一群游牧者——萨尔马提亚人——来自东方。他们击败了控制着农耕地区与希腊殖民地之间商路的斯基泰牧人,并将他们赶走,取代了其位置。新来者同斯基泰人一样,也是伊朗人。希罗多德认为萨尔马提亚人居住在顿河以东,并记述了一个传说:萨尔马提亚人是逃脱希腊囚笼的斯基泰人和亚马逊女战士的后裔。类似斯基泰人,萨尔马提亚人也由不同的部落组成,并统治着许多族群,比如洛克索拉人、阿兰人和雅济格人。萨尔马提亚人统治黑海大草原长达500年之久,直至公元4世纪。在其鼎盛时期,萨尔马提亚人控制着东至伏尔加河、西至多瑙河的全部地区,并渗入了中欧,直至维斯瓦河。

较之斯基泰人,萨尔马提亚人的强大有过之而无不及,但我们对他们的了解要远远少于对斯基泰人的了解。这主要是因为,希腊殖民地与乌克兰内陆之间的贸易(以及随之而来的信息交流)在斯基泰人统治时期繁盛一时,在萨尔马提亚人到来之后却几乎完全中断。这片土地曾经的主人斯基泰人被萨尔玛提亚人驱赶到克里米亚,并在那里建立起一个新的王国——小斯基泰(Scythia Minor),控制着克里米亚半岛、半岛以北紧邻的草原,以及各希腊殖民地。萨尔马提亚人拥有黑海大草原剩下的全部土地,却与希腊殖民地隔绝开来。斯基泰人则失去了对整个草原和内陆地区的掌握。大草原新旧统治者之间的冲突损害了当地的贸易,并逐渐威胁到各希腊殖民地的安全。(斯基泰人和其他游牧者一样,无论贸易状况好坏,都会向殖民者索取金钱或财物。)此外,另一个因素同样有力地削弱了当地贸易——地中海市场有了新的农产品供应者。随着亚历山大大帝的征服和罗马帝国的兴起,从埃及和中东通往爱琴海和爱奥尼亚海岸的商路得到了保护,谷物随之源源而来。

公元前1世纪,罗马人的势力延伸到了黑海北岸,为此时处于罗马监护下的希腊殖民地提供了一定程度的保护,让从前的贸易得以复活。然而这次复兴在最乐观者的眼中也是一场苦战。奥维德(普布利乌斯·奥维修斯·纳索)在公元8年被奥古斯都大帝放逐到黑海岸边的托米斯(今属罗马尼亚),10年后在那里去世。他为我们留下一份记录,形象地描述了公元初年左右一个希腊沿海殖民地日常面临的重重危险:

数不清的部落环布四周,以残酷的战争相威胁,

认为不靠掠夺的生存是一种耻辱。

城外没有一寸地方安全:山丘的防护全靠

薄弱的围墙,以及巧妙的选址……

要塞给我们提供的保护极为有限:甚至连

城内与希腊人混处的野蛮人也令人心生恐惧,

因为这些野蛮人就生活在我们中间,毫无分隔,

还占据了超过一半的房舍。

这种与“野蛮”邻居之间的敌意和安全感的缺失所造成的状态,让本地一度繁荣的殖民地的情况变得越发糟糕。希腊演说家和哲学家狄奥·赫里索斯托姆自称曾在公元1世纪末期拜访过奥尔比亚(在他的年代,这座城市被外人称作包律司忒涅斯),并留下了一份关于这个衰落中的殖民地的生动记录:

包律司忒涅斯城的规模与其古代的声名并不相称。这是因为它曾多次遭遇战争,并多次陷落。长久以来这座城市都身处蛮族的围困之中,而且这些蛮族差不多还是最爱打仗的族群,因此一直处于战争状态……正其如此,此地希腊人的财富事实上已经萎缩到极低的水平,以致他们中的一部分不再结合成城市,而其他人也仅仅能勉强结成群落生存。加入他们群落中的大多数也都是蛮族。

以上就是罗马人来到这里一百多年之后这些希腊殖民地的状况。这片地区再也没能恢复其在希罗多德时代的繁荣、贸易以及与内陆地区的联系。殖民者要么与当地部族处于战争状态,要么就是处于对战争的担忧之中,因此对他们的邻居也知之甚少。“远方是博斯普鲁斯、顿河,还有斯基泰泽地,”从流放地托米斯向东方和北方远望的奥维德写道,“只是几乎无人踏足的土地上的几个名字。比那里更远的,只有人类无法居住的严寒。啊,我与世界尽头已近在咫尺。”

与奥维德同时代的斯特拉波著有受人称道的《地理志》,比那位鼎鼎大名的罗马流放者对黑海大草原有更多的了解,让我们得以知道萨尔马提亚人各部落以及他们所控制的各地区的名称。根据斯特拉波的说法,雅济格人和洛克索拉人是“住在大车上的人”,也就是游牧部落。不过,关于第聂伯河地区林草混交带的定居民族的状况,这位闻名的地理学家没有提供一点信息,更不用说更北方森林地带的情况。然而,与奥维德不同,斯特拉波并没有在这里的居民中生活,他的信息提供者也不如希罗多德的——他们对“北方人”的情况一无所知。对这种“关于接下来更北方一些的居民的状况”的普遍无知,斯特拉波表达了不满:“我既不了解巴斯塔尔人,也不了解萨乌洛马特人,简而言之,对居住在本都以北的所有居民都毫无认识。我既不知道他们到大西洋的距离,也不知道他们的国土是否濒临着它。”

斯特拉波的信息提供者来自这片地区的一个殖民地。如果说希罗多德曾多次提到第聂伯河的话,斯特拉波却似乎对顿河更加熟悉。他的信息源更可能来自位于顿河河口、属于博斯普鲁斯王国的希腊殖民地塔纳伊斯。博斯普鲁斯王国是随着罗马人到来而复兴的希腊殖民地联盟中的最强大者。对斯特拉波而言,顿河有着特别的意义:它是欧罗巴最东部的边界。(“欧罗巴”这个词被爱琴海本土的希腊人用以描述希腊在外部世界的整个存在范围。)顿河以西是欧罗巴,从顿河以东开始则是亚细亚。

因此,在公元后第一个千年的开端,当罗马人来到黑海沿岸殖民地时,乌克兰大地再次变成那个将被称为西方文明的世界的边缘。希腊化世界的北部边界如今成为欧洲的东部界线。乌克兰在接下来近2000年的时间里都处于这个边缘地位,直到18世纪俄罗斯帝国兴起——俄国将重新绘制欧洲地图,把它的东部边界一直推进到乌拉尔山。

在罗马人统治的年代,黑海大草原被分成欧洲部分和亚洲部分这件事并没有太多意义。斯特拉波曾提到散布在顿河左岸和右岸的萨尔马提亚人,而他的后继者之一托勒密在公元2世纪更提到过两个萨尔马提亚,一个位于欧洲,另一个位于亚洲。在接下来的15个世纪里,这种划分将在欧洲地理学家的著作中频繁出现。比这种想象性的欧洲东部边界更重要的,是黑海北岸地中海殖民地与黑海大草原游牧部落之间那个真正文明化的边界。与那些用高墙坚垒包围起来的希腊殖民地不同,这个边界从来不用石块将自己限定于一地,而是为殖民者和当地居民创造了一片宽广的交流地带。语言、宗教和文化在这里得以交融,产生新的文化和社会现实。

那条位于草原游牧部落与林草混交带定居者之间的边界至关重要。希罗多德对之有所了解,斯特拉波却不曾留意。我们很难断言它是完全消失了,还是仅仅不为地中海的作者们所知。地理和生态环境没有发生变化,然而人口构成很可能已与从前不同。我们将在公元后第一个千年中期希腊学者的作品中再次见到关于这一边界地带的描述。可以确定的是,在这段时间里它并非一成不变。

(本文摘自谢尔希·浦洛基著《欧洲之门:乌克兰2000年史》,曾毅译,中信出版社·新思文化,2019年3月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司