- +1

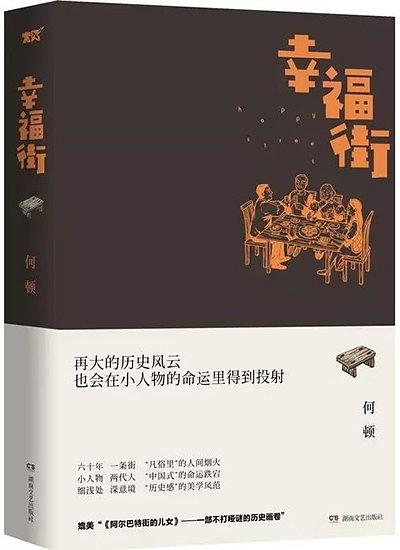

专访|小说《幸福街》作者何顿:“五零后”的“大江大河”

幸福街是一条住着八十户人家的小街,平整的青石板路徐徐铺开,街两旁大多是古旧平房。街上几个年龄相仿的孩子,都出生于1958年。他们的父母,有的是大米厂职工,有的是旧社会的资本家、姨太太,有的是小学老师,有的是政府干部,有的是理发师……这是小说中的幸福街,也是作家何顿曾真实生活过的幸福街。

何顿的父亲曾是湖南第一师范学校校长,在“文革”中被打成“走资派”,一家人从学校宿舍区被赶出来,搬到了这个后来改名为“幸福街”的地方。在那个年代,几家人共用厨房和厕所,打水要去自来水站,邻里街坊抬头低头总能碰见,住一条街的孩子成天到晚玩在一起。

《幸福街》的主人公正是何顿儿时的玩伴们。这些孩子在此后的近半个世纪中经历“文革”、上山下乡、改革开放、恢复高考、“下海”大潮……命运与时代交叠,跌宕起伏,最终走向截然不同的结局。何顿把亲身经历和小说人物揉捏在一起,写一代人的集体记忆,借主人公之口,反思了一代人的命运。

写作时何顿正在一场大病中。手术前夜,他陷在对死亡恐惧与对生命思索的复杂情绪里,迷迷糊糊中,几十年未曾联系的儿时玩伴突然在梦里向他走来。他们为何在人最空虚的时刻闪现?他想,如果能活着走下手术台,就要写自己这代人的故事。

手术后第五天,何顿就开始了写作。身世坎坷但要强上进的资本家女儿、无学可上的惶惑少年、沉迷三侠五义的叛逆青年、回不了城的女知青、下海经商的劳改释放犯……他太熟悉了,那些形象几乎是“自己跳进脑海里,再流到键盘上”。

2019年春节,小说里、也是现实中曾经在初中学校里排演革命样板戏《沙家浜》的剧组在长沙重聚。当年的女同学,早已升级为奶奶和外婆。她们围坐在一起读刚刚出版的《幸福街》,小说主人公之一陈漫秋的原型也在。陈漫秋因为出身资本家家庭,前途于她只有孤独和黯淡,但一番波折后进入学校剧组饰演正面人物阿庆嫂,是她初次为自己争取来一丝光亮。她们给何顿发来的视频中,当年饰演“沙奶奶”的同学轻声读出陈漫秋蹲在一隅读剧本的片段。一段还没读完,女同学眼里都含着泪了。

澎湃新闻:小说主人公均出生于1958年,跟您一样大。您觉得这是怎样的一代人?

何顿:我个人认为,我和我的哥哥姐姐那代人比起来,显得更无知。

我在家排行第五,哥哥姐姐出生于1950年代初,他们在“文革”前接受过正规的小学和中学教育。即便在风声最紧的时候,他们也会躲起来读一些没有封面的书,包括巴金的《家》、《青春之歌》等等,当时这些都是“禁书”。

我读书时赶上政治运动,课本也改成了油印材料。我在小说中借主人公的口反思了当时“知识越多越反动”的想法,它确实对一些人造成了影响。

知青下乡对我个人影响不大,因为我下乡时已经是这场运动的尾声,很快高考恢复,两年不到我就考上了大学。但在我之前下乡的知青,有些人被耽搁在那里许多年,就像小说里的桃桃和西西,她们的人生就被很大程度上改变了。

改革开放以后,市场经济发展起来,有些工厂效益下降,一些小时候没有好好接受教育、没文化没知识的人被迅速淘汰,有些人三十一二岁就下了岗。这时就出现了小说中黄国辉、张小山那样的人,他们心思活络、另谋出路,然而做事没有底线,尤其在赚钱方面缺乏道德约束。

但并不是一个时代所有的人都不读书。小说中的林阿亚、陈漫秋、黄国进,他们是自强不息、努力改变命运的人。1978年恢复高考,对于他们三人来说就是机遇。对我们这代人而言,考上大学、甚至考上中专,命运就彻底改变了,的确是知识改变命运。

不久前热播的电视剧《大江大河》我也看了,我觉得很亲切,很接地气。里面的主人公和我小说中的人物年龄应该差不多,就是这代人的故事。

澎湃新闻:小说中两个主要的女性人物林阿亚、陈漫秋,都是身世坎坷、但通过高考改变命运,这是一种理想的投射吗?

何顿:她们都是真实的人物。那个年代的女孩比男孩听话,愿意读书,男孩贪玩。林阿亚、陈漫秋的“出身”不好,有些人被命运吞没,有些人则是自强不息,林、陈都是后者,她们通过读书改变了命运。

之前在一场讲座上,有一位“90后”朋友向我提问,知识到底能不能改变命运?我想答案还是肯定的,我所经历的历史就是这样的。

林阿亚就是我当年在生活中喜欢的一个女孩,乖巧聪明,她读书就是因为好强、好胜。她出身在资本家的家庭,还是三姨太的女儿,在家里、在社会上都没有地位,只能靠读书来证明自己是个聪明女孩。写她我是特别认真的,写了好几稿,生怕有任何轻慢、嘲讽的意思,生怕破坏了这个美好的形象。

澎湃新闻:您在小说里写了很多具有年代感的细节,从喇叭裤、舞厅、到邓丽君的流行,为什么花这么多笔墨?

何顿:我希望通过细节来让读者回想那个时代。每一个细节都经得起考证,因为那就是我的亲身经历。

喇叭裤,舞厅里的交谊舞,万宝路的烟,就是八十年代在中国,至少是南方市场上兴起的潮流,从香港、广东、台湾、福建这些沿海省份向湖南、江西这些内陆省份扩散。

我们一帮朋友开始跳舞的时候,就像小说里的张小山一样,提着两个喇叭的收音机,穿着喇叭裤和西装,在长沙市的大街上跳舞。那还是1979年,刚刚改革开放,我们算是胆子很大的。有一种被压抑了很久突然被释放的感觉,人变得奔放、狂野。

澎湃新闻:刚才提到张小山这个人物,他心思活络,租工厂的礼堂开舞厅,之后下海经商,一度风光无限,最后却黯然收场,这是一个典型的时代故事吗?

何顿:改革开放初期,社会氛围刚刚有所松动,大部分有工作的人,比如我们这些进了工厂的,仍把希望寄托在单位上,或者还在观望。而第一批出来做生意、开店的,不少是当时没有正式工作的人员。

所以张小山这样的人物出现是很正常的,因为他被单位除名了,他要活下去;后来追随他的黄国辉,也是不得不从单位离开之后,才加入的。

八十年代末,张小山这样的个体户们开始骑摩托车、买大彩电,这对留在体制里的人是个巨大的刺激。

但九十年代以后,这批人就没戏了,因为知识结构不行、知识准备不够,做不大、做不好。相反,许多知识分子“下海”以后,经营得风生水起。到九十年代中后期,一大批当年做生意的人就进了麻将馆,那已经不是他们的时代了。

这种淘汰非常残酷,但也是很正常的。社会发展还是要靠知识和文化。张小山、黄国辉他们就是这种结果。

澎湃新闻:也有读书的人物,比如高晓华,有雄心壮志,然而最后的命运也让人唏嘘。

何顿:高晓华的雄心是单纯可笑的,他甚至想发明一种机器来消除人类脑中的自私自利,这是违反人性的。当社会氛围改变之后,他觉得自己失宠了,陷入焦虑,还要写信诬告别人。我想通过高晓华的命运,来预示一种荒诞的结束。

澎湃新闻:小说给许多人物都“安排”了阅读史,比如说“出身”不好的陈漫秋说,是书给了她生活的勇气,她读《复活》《红与黑》《基督山伯爵》,“书都翻烂了,封面也没有了”,还要搭车去县城新华书店,读《悲惨世界》《浮士德》《猎人笔记》。如何设计每一个人物的精神资源,和您自身的阅读经历有关吗?

何顿:陈漫秋读的这些书,就是我的哥哥姐姐们当年悄悄读的书。这就是那个年代的真实故事。

再比如,小说里的黄国辉是读武侠小说,他崇尚肝胆相照的义气,但最后也因盲目地“仗义”帮助犯法的朋友而葬送了自己。他在某种程度上是“文盲文化”的缩影。

我小时候是受哥哥姐姐的影响才读了一点书。我父亲是湖南第一师范的校长,家里还收藏了一些书。小时候对我影响比较大的是《水浒传》。六七十年代宋江被批评为“投降主义”,当时以批判的形式出版了这部书,我父亲就买回家来看。古典资源对我的影响比较深,但主要也不是从文学作品中来的,而是在茶馆里听人说书,听老人家讲故事,《说唐》、《水浒》这些。

澎湃新闻:您曾说小说中的何勇的原型就是自己。何勇和林阿亚因为其中一方考上大学而分开的结局,也是那个年代“知识改变命运”的注脚吗?

何顿:何勇是个中规中矩的人,我是我们这代人中中规中矩的那一类。

何勇和林阿亚的结局是再普遍不过的,在我们那个年代,高考以后许多年轻人和恋人分手,尤其是像他们这样,一个考去了大城市读大学、一个留在小县城,这是无可奈何的。

但何勇家早年曾帮助过林阿亚,帮她争取上学、高考的机会,我生怕将林阿亚写成一个忘恩负义的形象。如何驾驭这两个人的故事,我左右摇摆了很久。我写林阿亚1984年读研究生时回到家乡,仍然对何勇抱有希望,直到他看到何勇已经有了新的生活,才彻底放弃。这个故事也有原型,它是我们身边一个女知青的真实经历。

我想说的是,在这个故事里,没有谁是坏人,它并非某一个人的责任。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司