- +1

考古奥斯卡︱徐怡涛:建筑考古学将是考古学未来发展的着力点

【编者按】始创于1990年的全国十大考古新发现评选被誉为“中国考古界的奥斯卡奖”,会集中展示过去一年中国考古最新成果,也会呈现中国考古新理念、方法和技术。由中国文物报社、中国考古学会主办的“2018年度全国十大考古新发现”将于3月29日在京揭晓。

澎湃新闻专访了北京大学考古文博学院徐怡涛教授,请他评述入围2018年度“十大”初评项目的建筑史料价值,以及建筑考古复原对公众考古、考古研究的意义等,以下为访谈正文。

太子城等四个遗址建筑史料价值高

澎湃新闻:入围2018年度“十大考古发现”初评的20个项目中,哪几个项目的建筑史料价值比较高?

徐怡涛:考古遗址大部分与建筑有关。就本次“十大”来看,辽宁北镇医巫闾山辽代帝陵遗址群、河北张家口太子城金代城址、重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址、安徽凤阳明中都遗址这四个项目的建筑史料价值比较突出。

辽宁北镇医巫闾山辽代帝陵遗址群的优势在于帝陵地位比较清晰,遗存比较明确,保存情况不错、格局完整,出土遗物比较丰富。但目前,整个陵园遗址还未完全揭露,发掘的只是一组院落,规模较小。辽代帝陵遗址的重要性应可得到考古界的认可,学术价值是毋庸置疑的。

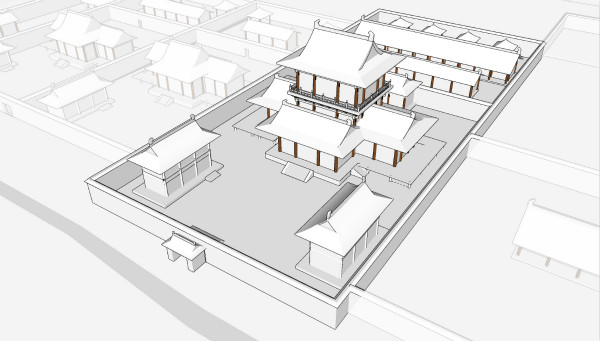

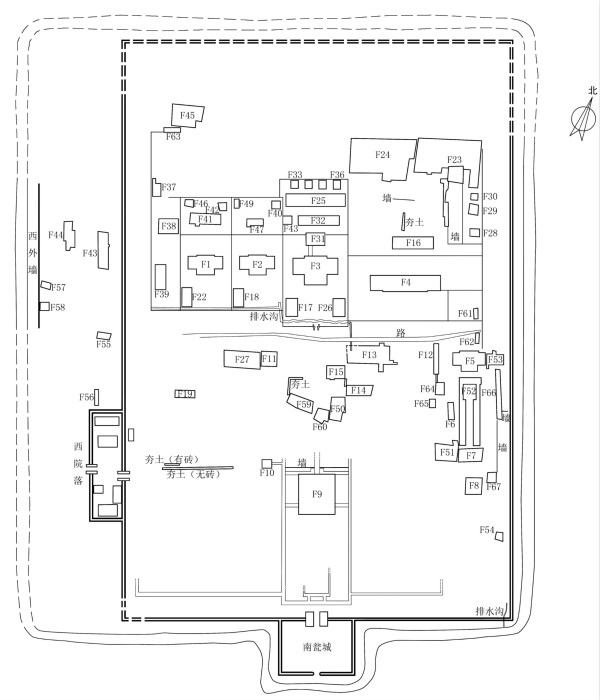

河北张家口太子城金代城址位于群山之间的谷地,这里本来规划建设2022年北京冬奥会的运动员村,考古工作所发现的这座南北400米、东西350米的城址,河北省考古研究所黄信领队认为,这里是金章宗夏捺钵的一座行宫——泰和宫。这座行宫是目前唯一的系统发掘的金代行宫遗址。虽然金代不乏皇宫、行宫,但缺乏科学的考古揭示,特别是以往一些城市建设活动,对金代宫殿的遗址造成了严重破坏。所以,太子城遗址的考古工作,具有重要的学术意义。

太子城遗址大部分保存完整,让我们看到了金代行宫的规制,其中一些已经发现的建筑规制,符合《营造法式》的制度。同时,也出现了一些以前未知的规制,比如说其后宫的建筑布局,太子城中共有三组后宫建筑,中轴线上是正宫,西侧两组跟正宫的格局相似,但在建筑尺度、建筑数量上,有明显减少。太子城遗址的遗憾在于,目前出土的建筑遗物以瓦件为主,连石柱础保存下来的都很少。泰和宫应毁于金蒙战争,被毁得非常彻底。然而比较幸运的是,遗址中发现了数个带字的鸱吻,记录了正吻的高度(七尺五、四尺五、三尺),这些尺度与《营造法式》中的记载完全对应,可以看出不同尺度的鸱吻用于不同尺度或规制的建筑,构成了等级序列。这是非常难得的发现,遗迹、文物和文献,在一处交汇。太子城可以说填补了金代皇家建筑的空白,尤其是发现了金代后宫的规制,在考古学和建筑学上的价值都非常重要。

重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址是钓鱼城抗蒙的“战争指挥中心”。遗址位于山背面的斜坡之上,不在山顶平台上。从其遗存来看,一些特点与南宋衙署的文献记载吻合,如严州署(即今杭州建德市梅城镇)。此处遗址可以为未来的南宋衙署研究,提供第一手材料。同时,范家堰遗址也有自己的特点,它是一座山城在战时的衙署,与普通南宋衙署相比,具有一定的独特性。重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址最重要的价值是见证了改变世界命运的、艰苦卓绝的南宋抗蒙战争,被誉为“上帝折鞭之处”,因此,此地具有世界级的历史价值。

安徽凤阳明中都遗址是明初建设的废都,朱元璋本来要把凤阳当作首都,但是还没有建好就不得不改变主意,定都南京。之后靖难之役朱棣登基,迁都北京,由此明朝先后建设了三座紫禁城,分别位于凤阳、南京、北京。凤阳明中都遗址的意义就在于,它是明朝最早营建的皇宫,能把三个故宫的建筑演变联系起来,解答明初官式建筑的渊源与演变问题。由于朱元璋是在南方起义建国,所以建筑史界普遍认为,明初皇家建筑风格源自南方系统,永乐皇帝迁都到北京,就把南方建筑样式带到北京,进而形成一套“明清官式”,一直延续至清朝。但是,从现存北方元代建筑和明初建筑的形制继承关系来看,这种观点似乎有可完善之处。通过安徽凤阳明中都遗址中所发现的明初建筑规制,再比较南京、北京的明代皇家建筑特征,开展对比研究,我们就可以深入探讨明初皇家建筑形制的来源和演变问题,把宋元明清的建筑脉络更好地衔接起来。

以上四个考古项目,其中三个和皇家建筑有关,另一个与重大历史事件有关,是今年十大考古发现入围项目中建筑史料价值最突出者。

澎湃新闻:这四个项目哪些有望入选2018年度“十大考古发现”?

徐怡涛:若从“十大”评选角度来看,这四个项目都是历史时期项目,尤其是辽宁北镇医巫闾山辽代帝陵遗址群、河北张家口太子城金代城址、重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址,时期比较接近,个人认为,从平衡各时期考古发现的角度来看,不太可能全部入选“十大”。

安徽凤阳明中都遗址与以上三者时代相隔较远,且是皇家建筑,历史价值突出,所以,个人认为入选的可能性比较大。另外三处时段相近的遗址,个人认为太子城的价值更突出一些,因为它更为完整、系统地揭露了一处金代皇家建筑群,填补了空白。且恰逢冬奥会,这个遗址已经确定要整体保护,成为遗址公园,地处冬奥会雪上项目赛区的核心,将成为冬奥会时展示中国历史文化的窗口,具有国际影响,加上其本身极高的学术价值,很有可能入选2018年度的“十大”。钓鱼城目前正在申遗,地方的支持力度很大,个人觉得重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址入选“十大”的可能性,不小于五成,也有希望入选。

综合各种因素来看,四个项目中,按入选的可能性,安徽凤阳明中都遗址最高;之下依次是河北张家口太子城遗址、重庆合川钓鱼城范家堰遗址、辽宁北镇医巫闾山陵寝遗址。当然,我最希望以上四项都能入选,因为,充分承认和科学认识古代建筑,考古工作才能越做越好,在这方面,考古界需要一个具有标志意义的突破,期望我们不会等得太久。

建筑考古复原可以展示遗址的原有状态

澎湃新闻:如何对只剩下地下遗存的考古遗址进行建筑考古复原?

徐怡涛:建筑本身有结构、空间、功能和人类活动,成为废墟、遗址后,这些都丧失了,而展示遗址,本质是要展示它原有的结构、空间、功能和历史,所以必须有一个复原研究的过程。复原是纽带,通过复原可以让遗址回到建筑原有状态。如果简单理解建筑考古复原,似乎是考古队提供发掘平面图,而建筑考古者只要把平面图画成立面图、剖面图,再做出建筑的立体模型就可以了,但实际上,建筑考古复原远非这么简单。

建筑考古复原并非是绘图工作,而是一项融合多学科知识,探索历史真相的、艰苦的历史研究工作。根据历史学史料辨析和运用的标准,建筑考古所依据的证据可分为不同层级,最直接证据源于遗址本身的考古发现,间接证据来源于同时代或者同地区的各种类型的建筑史料。在研究中,我们时刻要注意对建筑史料历史真实性的评估,越是扩大史料来源的空间范围,信息的真实性可能就越低,而我们时刻要选择可知史料里真实性最高的加以复原。由于建筑复原要从格局到单体,从单体到细部,所以工作量非常大。复原中要保证尽量真实,有直接证据最好,继而是间接证据,一层一层展开,尽可能减少臆测或想象。

百分之百的复原是不可能的,我们争取要在现有条件下做到最高,这就要求我们必须对相关史料来源进行更大的优化,发现更多史料。发现更真实的史料。因此,发展建筑考古学,不但对建筑史学有利,对考古学、历史学也是有所裨益的。

建筑考古复原还有助于文物建筑和建筑遗址的展示和利用,有助于公众理解过去的建筑。建筑遗址复原虽然做不到百分之百真实,但是总比只有夯土台基的遗址更加真实、更加形象。从认知角度评估,公众会对经过建筑考古复原的遗址更感兴趣。但作为研究者,我们更感兴趣的是复原本身的研究过程。建筑考古复原,是一个充满多解的过程,我们最终呈现的只是一个最合理的结果,但过程中有许多变化,是曲折往复一步一步逼近真相的过程。只有经历不断的抉择,最终得到的建筑考古复原结果才是有依据考证出来的而非“画”出来的。

虽然建筑遗址原则上不能复建,但我们可以有很多手段表达真实,比如实体模型或电子模型,现在虚拟技术已比较成熟,可以实现让观众沉浸在虚拟的建筑空间之中,未来,建筑遗址复原的展示形式将是有效融合研究与科技,强调体验和参与的多元创新形式。

澎湃新闻:研究古代建筑对考古研究有着怎样的作用?

徐怡涛:虽然考古发掘的大部分对象是古代建筑遗存,但考古学长期忽视对古代建筑开展系统研究。考古发掘的是建筑的残部、局部,如果缺乏对建筑整体的认识,如何能正确认识建筑的局部?这就好比盲人摸象,如果不知道大象的样子,那又如何能正确判断摸到的是大象的哪个部位呢?

所以,我一直致力于融合建筑研究与田野考古,曾在北京大学举办过多次这方面的专题学术会议。建筑史学和考古学发展到今天,已经不能再以“地平线”来区隔。从学科角度讲,保存状态不同,研究方法不一样,这个是可以理解的。但是,当大家各自已经发展到一定程度,到了应该交融的时候,我们就必须考虑如何将对古代建筑整体性的认知注入到考古发掘之中去了。

以前数十年间,两个学科基本是成果阶段的交流,考古发掘做完了,再交给由建筑史去做复原。现在,我提出的建筑考古复原的理念是,绝不能等考古挖掘结束后再去做建筑复原,建筑遗址的复原研究,一定要跟着考古工作同时进行,双方的工作应紧密结合在一起,应形成一种新的工作模式。建筑考古复原能让考古发掘做得更好,发现更多更真实的建筑历史信息,而更好的考古发掘也能给古代建筑研究带来更多、更准确的史料,使建筑复原的真实性越高,对古代建筑的认识越深入。这样的模式,我们已在绍兴兰若寺、张家口太子城等遗址进行了初步的尝试,取得了良好的反馈,未来,我们将和有学科发展远见的考古单位继续合作,继续深入推进建筑考古学的学科理念。

考古应该向古代建筑借鉴经验

澎湃新闻:您对现在的“公众考古”有什么看法?“公众考古”以后会向哪些方向发展?

徐怡涛:在新时代,考古面临着很大的挑战,考古的过程和成果如何能让公众受益,使之建立对中国乃至世界文化的认知、提升文化素养,这是一个很大的问题。现在叫做“公众考古”,北大也在探索,比如在考古实习过程中,北大师生会给当地村民讲解考古的基本知识,但实际效果是很有限的。作为普通民众,他们会问:为什么要考古?文化遗产跟我有什么关系?

电视媒体不乏普及考古成果或文化遗产价值的节目,著名的如《鉴宝》、《国家宝藏》等,但这些节目在考古文物圈内,都有一定争议。如《国家宝藏》,每个国宝由一个流量明星守护、演绎,其创意明显有让国宝“蹭”明星流量之嫌。编导的潜台词似乎是,国宝是没多少人爱看,要想提高收视率,不能靠国宝本身的魅力,而要靠明星的包装,既然人们爱看明星,那就让他们在看明星时顺带也看了国宝。这种创意是否尊重国宝的价值且不说,编导不担心那些流量明星哪天出个丑闻,如找了翟天临代言某个国宝,他出丑闻了,编导准备怎么裁剪后播出?

我们应该思考一个问题,为什么公众对考古不太感兴趣,而对盗墓这么钟情呢?我们认为,这是因为盗墓有“神秘”和“财富”两个元素,可以满足大众的好奇心和同理心,例如成龙的电影《功夫瑜伽》,里面的考古学家又会功夫、又有艳遇,其实这是娱乐圈为了迎合大众需求而塑造的考古学家,和真实的考古学家一点关系没有,但真实的谁看呢?了解考古的人都知道,考古工作既不神秘、也不能谋求个人巨额财富。而当很多人发现考古跟盗墓不一样,一下就对考古失去了了解的兴趣。所以,要让公众正确认识考古,当务之急应要让公众找到对考古的兴趣点,这个兴趣点必须建立在真实基础之上,否则,即便学术可以等同于娱乐,历史真实也不可能等同于虚构,如果失去历史的真实,那么考古学也就没有存在的意义了,又谈何公众考古呢。所以,公众考古的主旨,应是让公众喜欢上真正的考古,而不是用各种噱头,用蹭流量等方法圈“粉丝”

另一方面我们发现,在公众认知上,古代建筑的处境比考古遗址要好得多。比如故宫,它都不需要做任何宣传,就会有大批观众去看,甚至要以限流的方式防止过度参观。又如,同为清代皇家园林的颐和园和圆明园,颐和园的参观流量是圆明园无法比的。为什么会有如此反差呢?或许可以这样来理解,大众基本感受不到遗迹的价值,但是保存完整的古代建筑就完全不同,公众可以感受到故宫的宏伟,可以感受到颐和园的美丽,所以,从来没有“公众古建”这样一种说法。但其实,考古和古建在相当程度上面对的是同一个东西,只是保存状态不同,埋在地下的就没人看;保存完整的,即使是在非常偏远的村落,也会有人去。由此可见,文化遗产的完整性,决定了它被公众感知和接受的程度。

如果要向公众宣传考古遗址的价值,就应向古代建筑借鉴经验,当我们发现公众的认知规律后,增加遗址的历史还原度,就可以提升公众对遗址的接受度、感知度,就能培养公众的兴趣了。所以,建筑考古复原在这一层面上还有很重要的作用。

但这里还有一个关键问题,故宫每年有上千万人参观,这些人都看懂故宫了吗?这个就是故宫要解决的问题了,如何把故宫的价值告诉这上千万人。而考古的问题是,谁来看?首先要解决吸引人来看的问题,古建和考古遗址在展示上,尚处在不同的阶段。

为什么我一直强调建筑考古的重要性呢?对古代建筑的研究,不但可以促进考古学的发展,还可以为考古遗址的展示提供科学参考、激发观众兴趣。考古学离不开对古代建筑的研究和复原,建筑考古学将是考古学未来发展的一种重要的、不可或缺的着力点。至于公众考古以后的发展方向,需要多学科的积极参与,需要多学科的研究投入和多维度的展示。总之,考古从象牙塔走向公众,展示其社会价值之路,其实还很漫长。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司