- +1

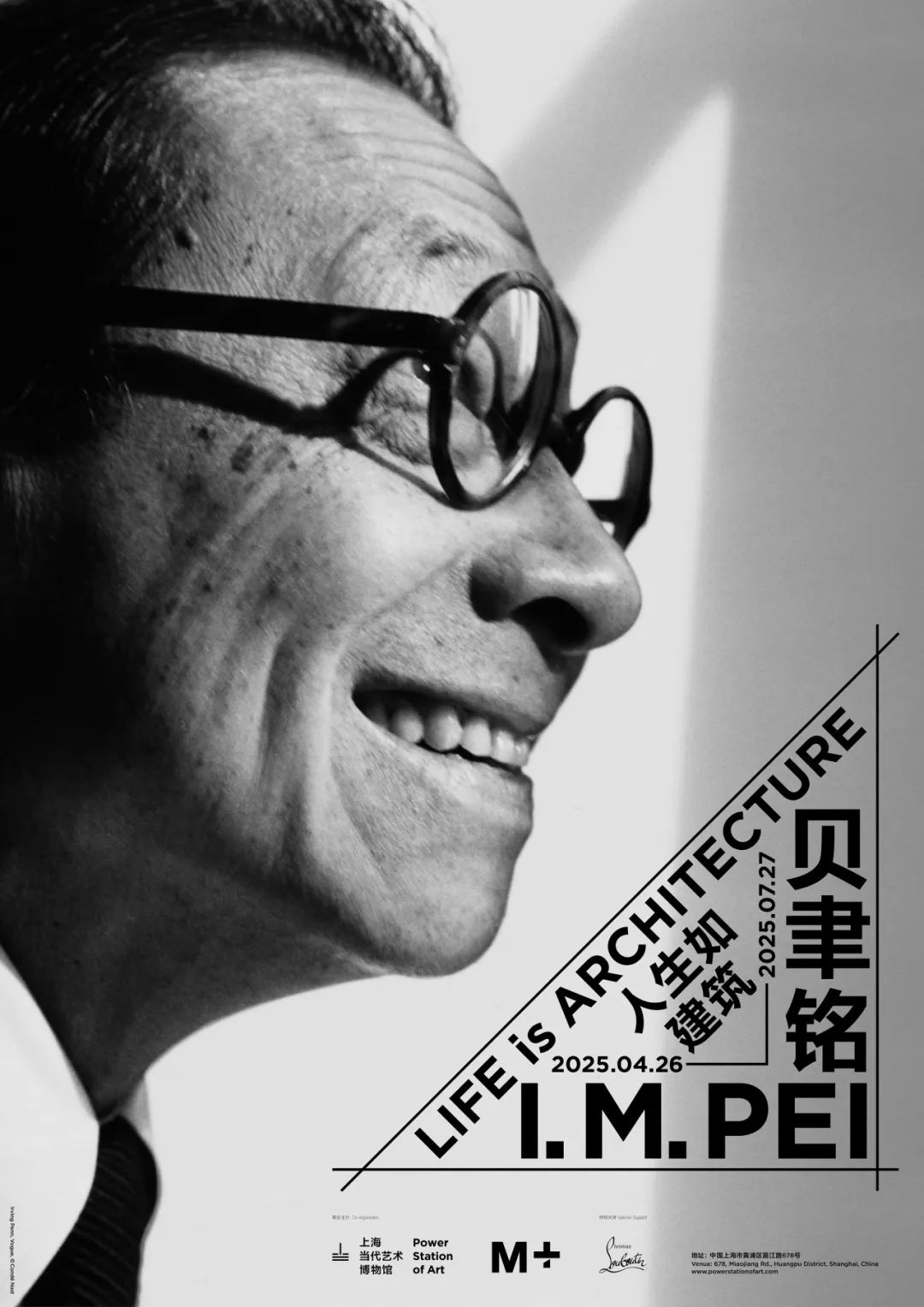

PSA新展预告|贝聿铭:人生如建筑

贝聿铭:人生如建筑

展期:2025年4月26日至7月27日

地点:上海当代艺术博物馆7楼

联合主办:上海当代艺术博物馆与M+

联合策展人:王蕾、陈伯康

特别支持:Christian Louboutin 路铂廷

“人生如建筑,而建筑是生活的镜子。”

——贝聿铭

“贝聿铭:人生如建筑”上海站展览由上海当代艺术博物馆与M+联合主办。该展览于2024年6月至2025年1月由M+主办并于香港首展。展览是美籍华裔建筑师贝聿铭(I. M. Pei,1917–2019)在中国内地的首个全面回顾展,展期由2025年4月26日至7月27日。这个倍受赞誉的展览由M+设计及建筑策展人王蕾和荷兰鹿特丹Nieuwe Instituut(New Institute)馆长兼艺术总监及候任伦敦Zaha Hadid Foundation总监陈伯康共同策展,获得贝聿铭遗产管理委员会和贝考弗及合伙人事务所(该公司由贝聿铭共同创立)的支持。上海站展览由Christian Louboutin路铂廷特别支持。

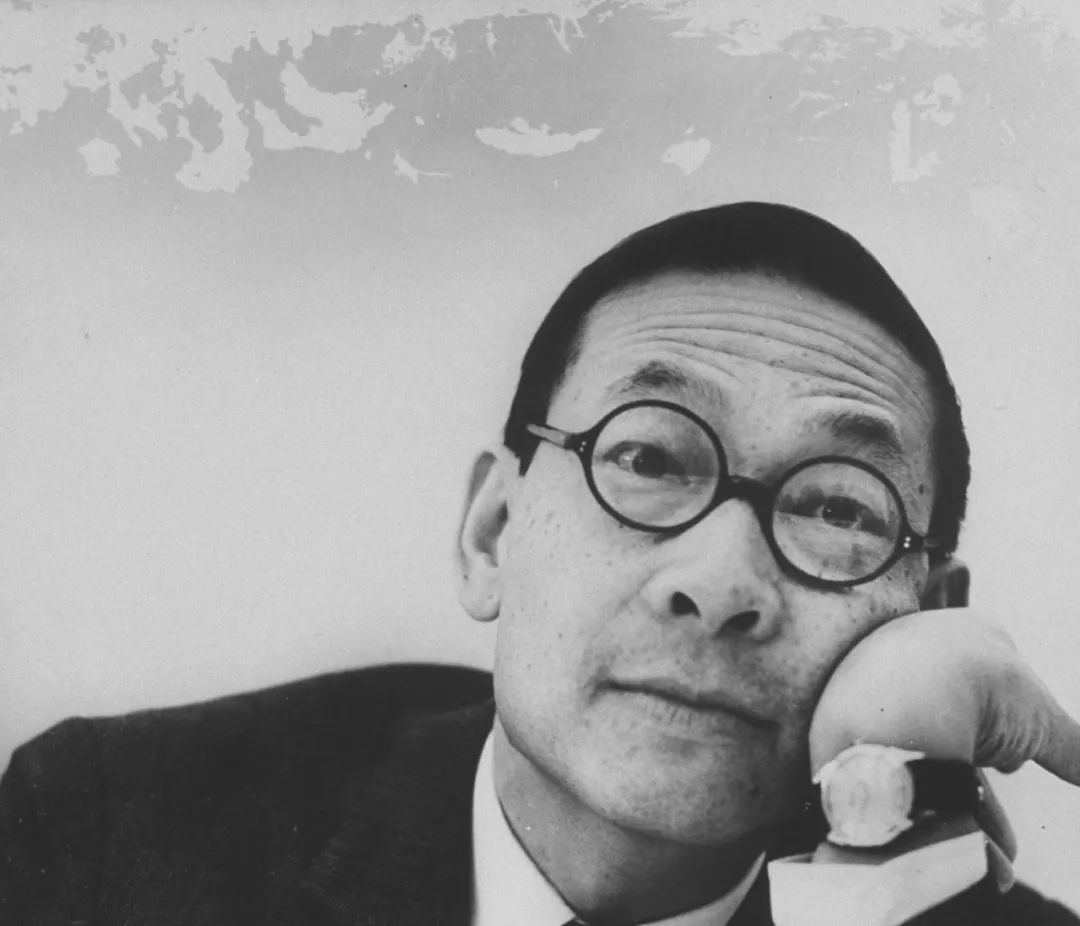

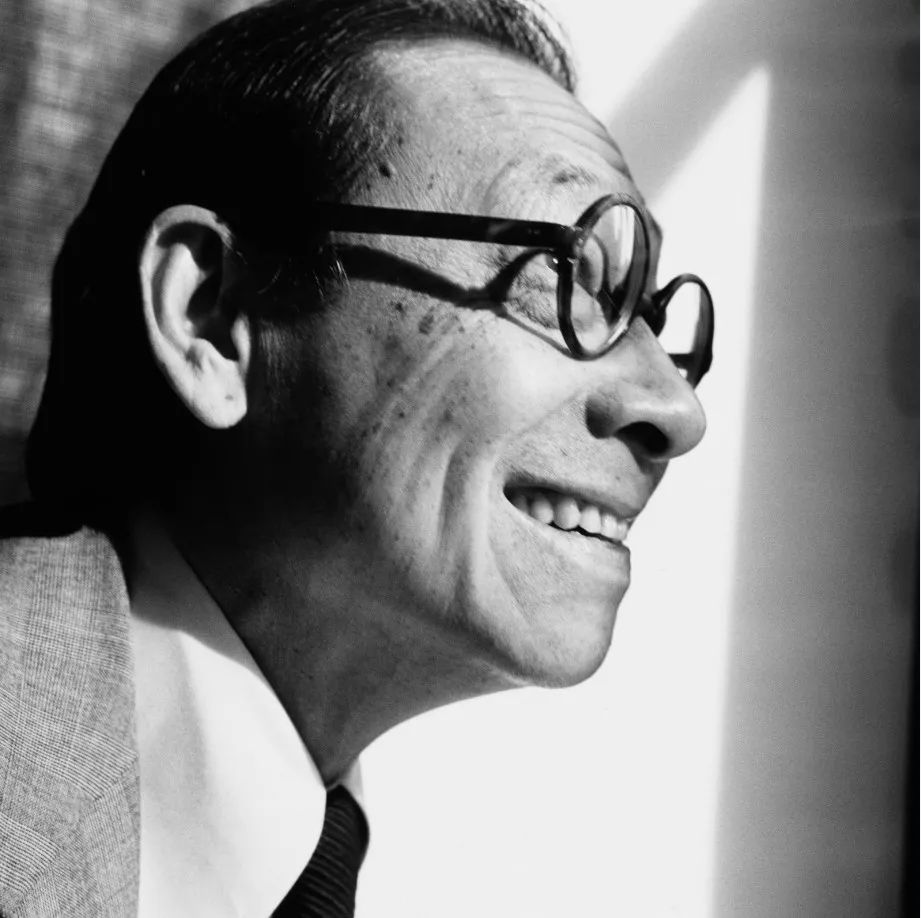

贝聿铭肖像,摄于刚获选设计马萨诸塞州多切斯特的肯尼迪总统图书馆暨博物馆之时,1965年。© John Loengard/The LIFE Picture Collection/Shutterstock

传奇建筑师贝聿铭在中国家喻户晓,也是上世纪至今最具国际影响力的美藉华裔建筑师。他在1983年获得普利兹克奖。从业七十年间,他主持的建筑项目横跨辽阔地域,广受瞩目,包括华盛顿国家美术馆东馆、巴黎卢浮宫现代化改造计划、北京香山饭店、香港中银大厦、苏州博物馆、多哈伊斯兰艺术博物馆等地标性项目,奠定了贝聿铭在建筑史与当代文化中举足轻重的地位。

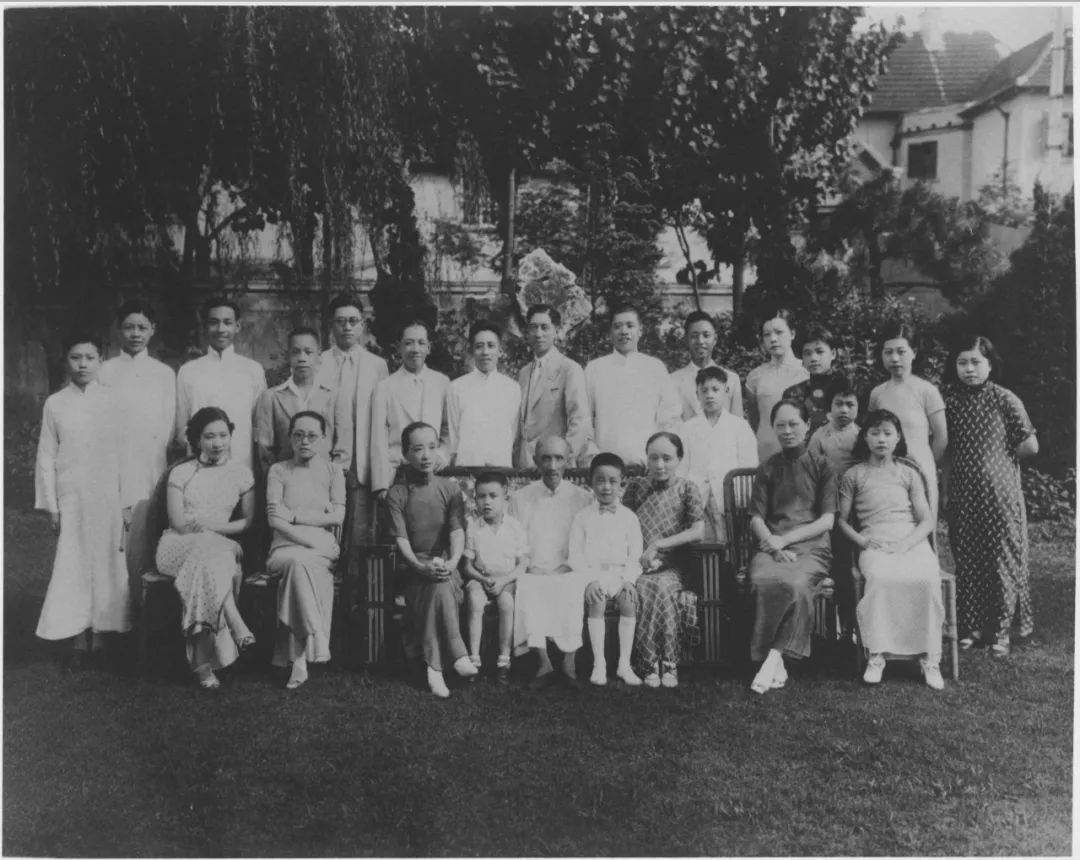

此次“贝聿铭:人生如建筑”在上海的展览将重访贝聿铭建筑生涯的起点,他曾在这方土地上学习与成长。1927年,10岁的贝聿铭随家人从香港来到上海,先后就读于上海青年会中学和圣约翰大学附属中学,这段经历成为年青的贝聿铭接触现代建筑的契机。彼时贝聿铭时常往返苏州上海,穿梭于具有特定历史和文化的江南庭园建筑与国际大都会现代景观之间。这些早年的多元文化空间体验为他带来启发,令他致力于在跨文化和现代环境中探索和演绎地方性和历史原型。

贝聿铭站于马萨诸塞州多切斯特的肯尼迪总统图书馆暨博物馆外,1979年。© Ted Dully/The Boston Globe via Getty Images

在PSA举办的“贝聿铭:人生如建筑”展览将呈现逾400件展品,包含来自机构或私人收藏的绘图手稿、建筑模型、摄影、影像及文献资料,其中不少展品是首次在中国内地公开亮相。展览分为六大主题,近距离探索贝聿铭的生活和工作。这些主题不但充分展示贝聿铭独特的建筑手法,更将其作品与社会、文化及其人生轨迹交相对照,显示建筑和生活之密不可分。

“贝聿铭的跨文化底蕴”展示贝氏成长和修读建筑学的经历,为他日后能够挥洒自如地融会不同文化、结合传统与现代,奠定坚实的基础。

贝氏家族于上海福开森路(现武康路)贝祖诒住宅(属中国银行所有)的花园中合照,后排:贝聿铭(左三)、贝祖诒(左六),坐者:贝聿铭祖父贝理泰(左五),1935年。©版权所有,由贝洽提供

贝聿铭,《中国战争时期与和平时期的标准化宣传站:No. 3立面图》,1940年,墨水纸本。由麻省理工学院博物馆提供。© MIT Museum

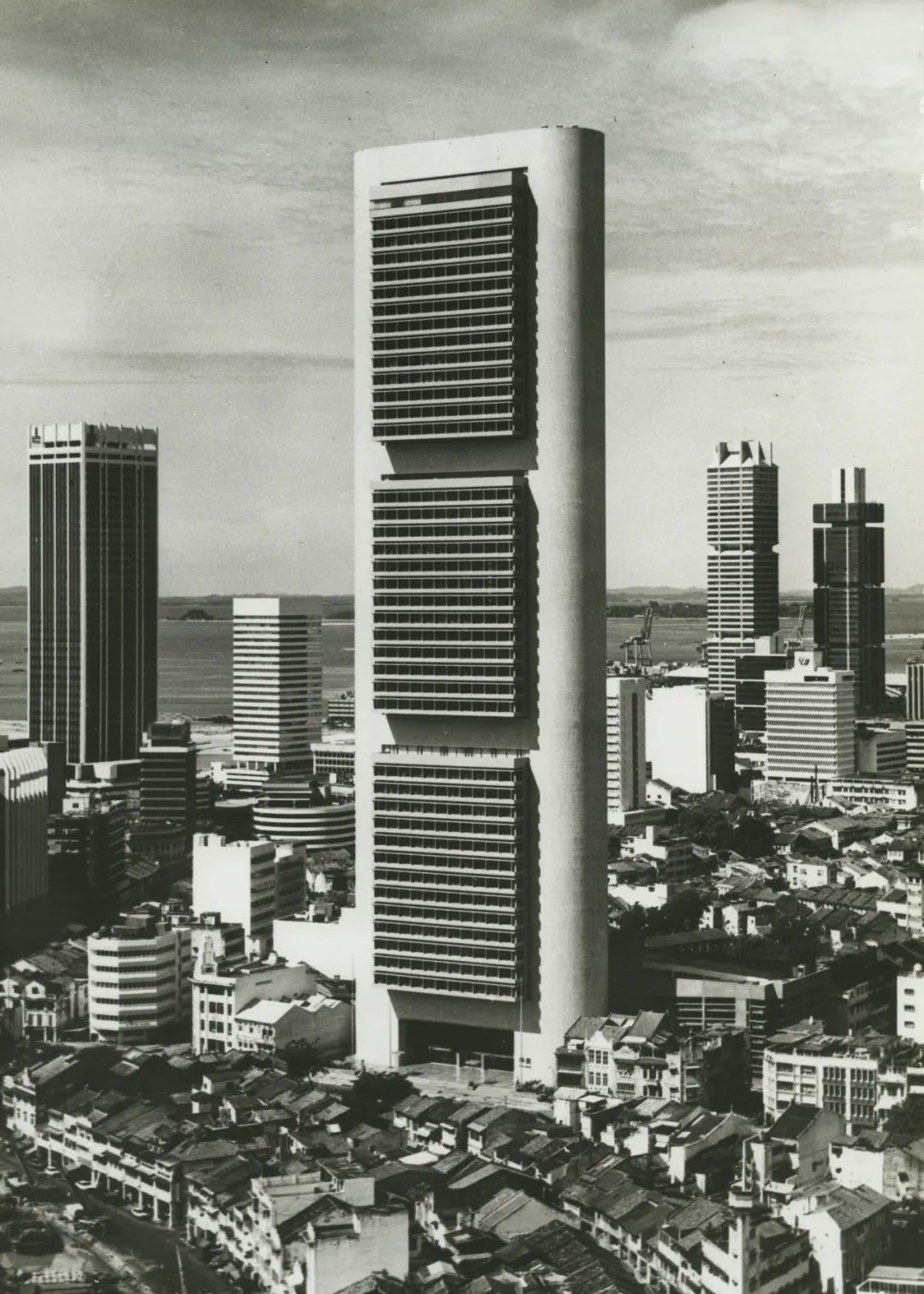

“地产和城市再开发”揭示贝聿铭任职于纽约房地产商韦伯奈普公司这段鲜为人知的事业经历,以及1960年代他在美国及后来在美国以外地区,参与的综合用途规划、住宅和都市活化项目。

贝聿铭走上华盛顿国家美术馆东馆的楼梯。© Marc Riboud/Fonds Marc Riboud au MNAAG/Magnum Photos

华侨银行大厦(1970–1976)屹立于新加坡金融区摩天大楼间一景,约1976年,M+,香港。BEP Akitek捐赠,2019年。© BEP Akitek

“艺术与公共建筑”聚焦贝聿铭设计的博物馆,以及他与亨利・摩尔和赵无极等艺术家的紧密合作。这一部分展现了他认为博物馆作为城市公共空间,在艺术与建筑之间展开对话的重要性,足见他对当代艺术的深厚情感。

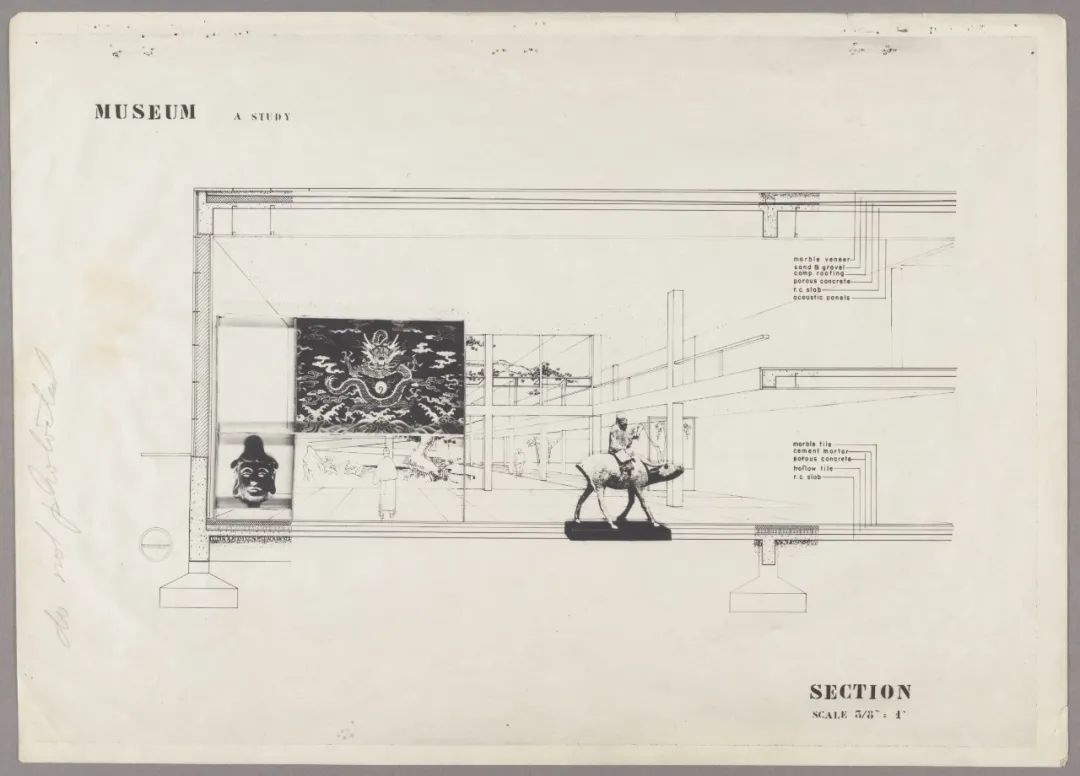

贝聿铭,《哈佛大学设计学院建筑硕士论文中“上海中华艺术博物馆”设计的剖面绘图》,1946年。由哈佛大学设计学院弗朗西斯·洛布图书馆提供。

上图:贝聿铭及赵无极于巴黎杜乐丽花园,约1990年。摄影:马克·吕布。© Marc Riboud/Fonds Marc Riboud au MNAAG/Magnum Photos

下图:赵无极的水墨画装设在香山饭店(1979–1982)四季庭大堂旁的房间中,北京,2021年。摄影:田方方。M+委约拍摄,2021年。© 田方方

“权力、政治与赞助者”揭示贝聿铭如何凭借其精湛的建筑技艺和解决问题的高明方式,以及对客户需求的敏锐体察,在许多重要的委约项目中成为客户信赖的合作伙伴。在他职业生涯中的这些重要项目,既获得客户支持,亦曾引起争议。

保罗·史蒂文森·欧雷斯(绘图师),贝聿铭及合伙人事务所,卢浮宫计划(1983–1993)中拿破仑庭院金字塔入口的白天效果图,巴黎,1984年,铅笔纸本。图片:M+,香港,获授权数码复制。© Pei Cobb Freed & Partners

从美秀美术馆(1991–1997)大堂看出去的景色,可见最左边的是“天使之喜”钟塔顶部,滋贺县信乐町,2021年。摄影:米田知子。M+委约拍摄,2021年。© 米田知子

“材料与结构创新”展示了贝聿铭及其团队在采用材料和施工方法上持续地推陈出新,尤其是对混凝土、石料、玻璃和钢材的运用。

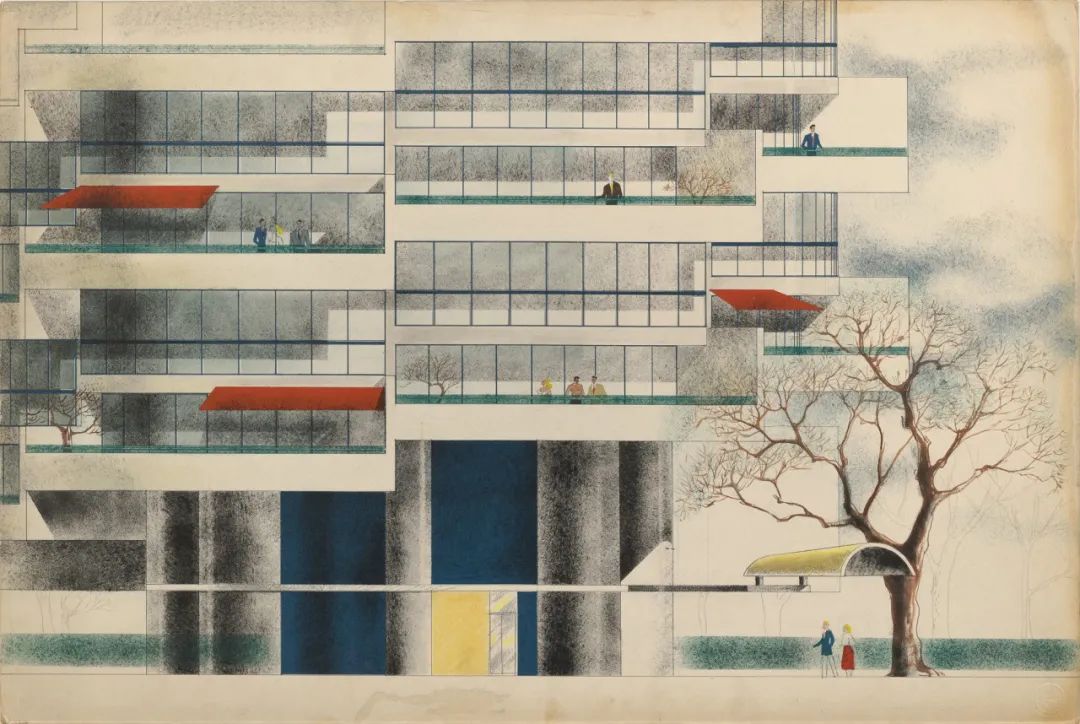

韦伯奈普,《圆形螺旋公寓(1948–1949,未建成)入口和低层单位立面图,纽约》,约1948年,水彩纸本。图片:M+,香港,获授权数码复制。© Pei Cobb Freed & Partners

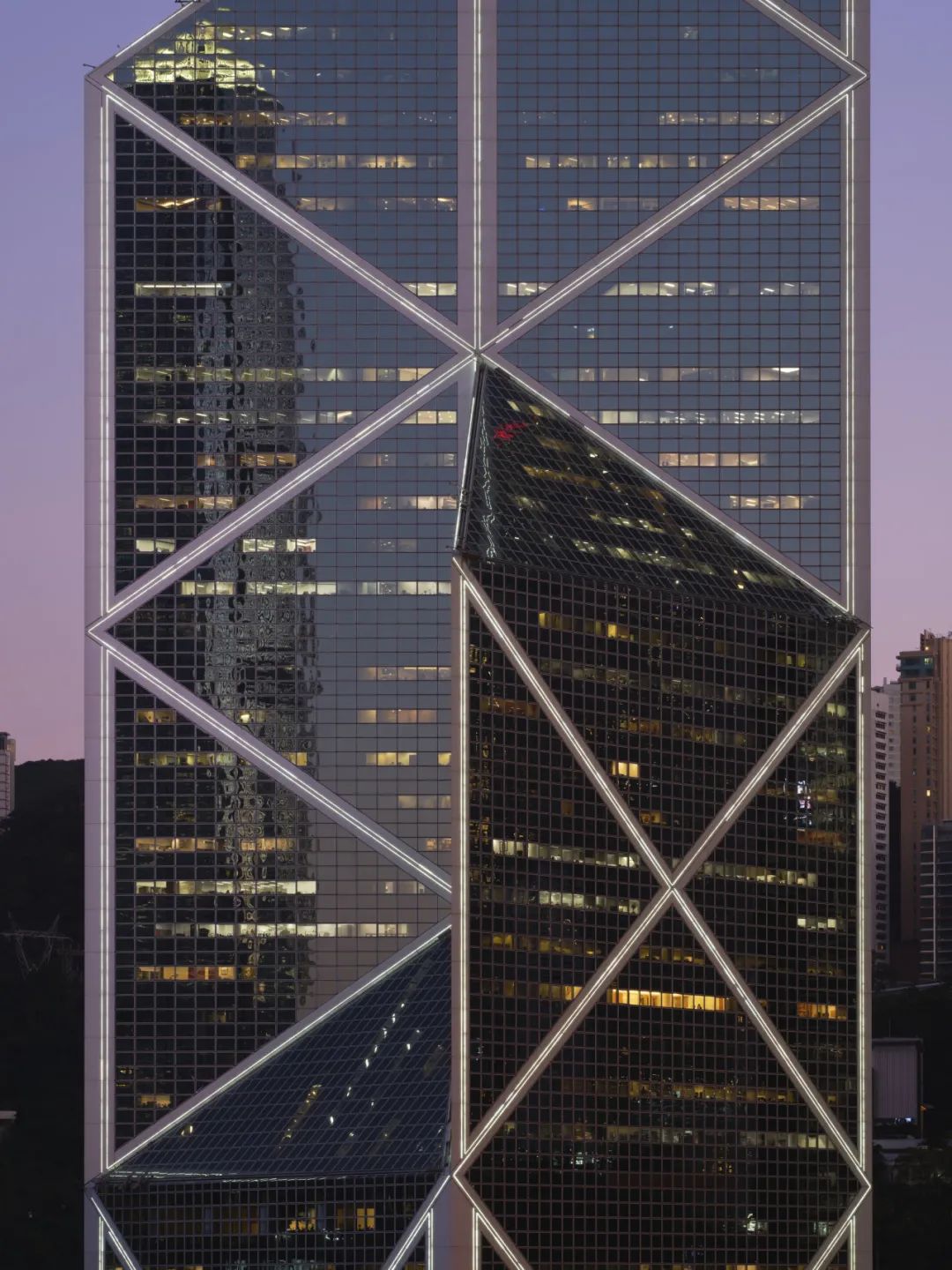

中银大厦(1982–1989)外墙一景,香港,2021年。摄影:何兆南。M+委约拍摄,2021年。©何兆南

“以设计重释历史”探讨贝聿铭长期以来对于——根据不同历史、传统和生活方式,特别是与中国有关的那些——设计现代建筑的浓厚兴趣。他将文化和历史建筑原型去芜存菁,从中获得满足现代需要的形式与空间策略。

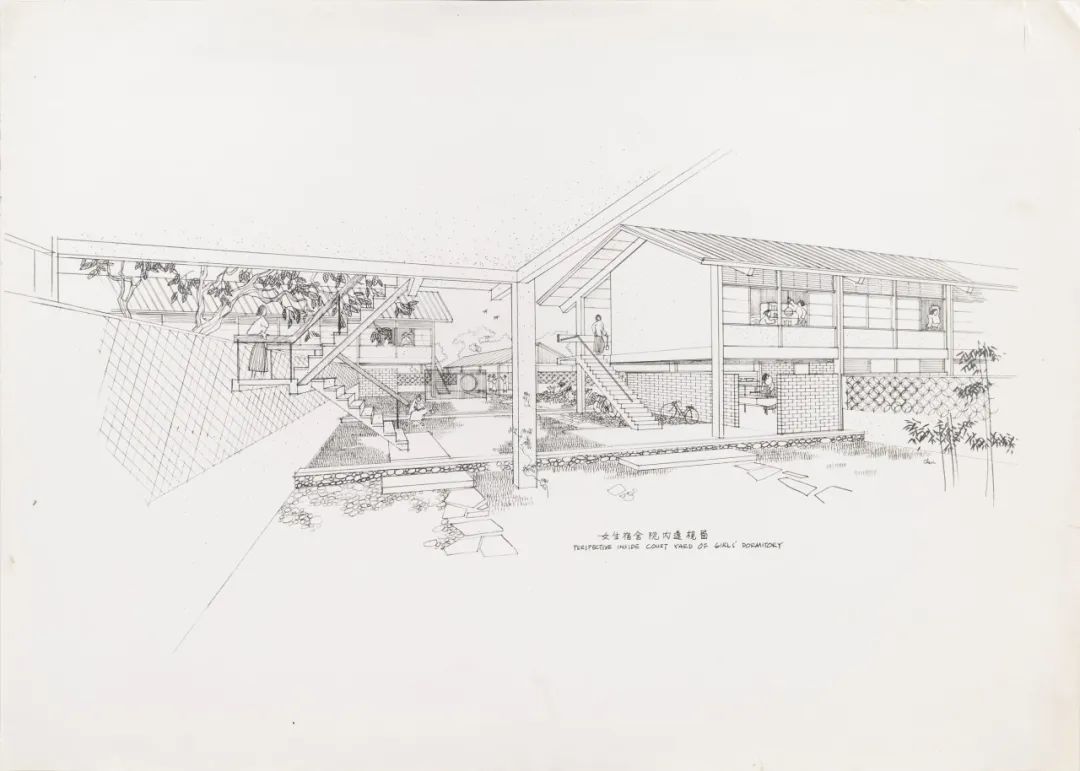

陈其宽(绘图师),贝聿铭建筑师,《东海大学(1954–1963)女生宿舍庭院内透视景观,台中》,约1955年,复印本。图片:M+,香港,获授权数码复制。© Pei Cobb Freed & Partners

苏州博物馆(2000–2006)大厅框起了花园中的石景等主要景观,苏州,2021年。摄影:田方方。M+委约拍摄,2021年。© 田方方

建筑师柯卫(James Wei Ke)担任“人生如建筑”上海站的展览设计。他在提炼贝聿铭最具代表性的空间与形式元素之余,侧重于将这些内容重新“谱曲”,并以“复调”形式,高低有致、曲折有法地呈现于PSA展厅,为观者提供一种近似中国园林的多重视角。

M+博物馆馆长华安雅表示:“M+广获好评的展览‘贝聿铭:人生如建筑’是继‘草间弥生:一九四五年至今’先后于2023年及2024年巡展至西班牙及葡萄牙后,M+第二个由本馆策展并展开全球巡回的特别展览。这筹备历时七年的展览,凝聚了丰富的研究成果和深刻的洞察,体现了M+卓越的策展能力与视野。我们很高兴能与上海当代艺术博物馆合作,将此回顾展带给中国内地更广大的观众,尤其是贝聿铭在中国度过其成长岁月,并在中国开展了多个建筑项目。展览除了重新介绍贝聿铭的生平及其重大贡献,还揭示了他非凡的一生中被忽略的重要面向。”

PSA馆长龚彦认为:“贝聿铭的建筑诞生在流动的文化中。疏离没有沦为乡愁,反而助力他以自己的方式应对生活和客户需求。谦逊、务实、睿智、给予,是他的人生色彩,也是他建筑的文化底色。”

展期内还将发生一系列富有启发的讲座与探讨。开幕当天的圆桌讨论《反思、偏见、实践:贝聿铭与中国》由展览联合策展人兼M+设计及建筑策展人王蕾主持,邀请包括丁沃沃、黄文菁、刘克成、柳亦春、林兵、柯卫六位嘉宾加入对话,结合他们作为建筑师、教育家或评论家的切身经验,围绕贝聿铭的建筑作品或方法论等具体议题表达见解。作为PSA和M+签署合作意向书后的首个共同项目,本次展览亦是 “2025上海西九文化周”的重点节目。作为“2025上海西九文化周”的一部分,M+和PSA将于6月19日共同主办一场公共讲座,邀请贝聿铭之子、贝聿铭建筑师事务所合伙人兼创始人、建筑师贝礼中和艺术家徐冰展开对话。讲座将在王蕾的主持下,深入探讨贝聿铭对其同时代艺术的兴趣、他所接触到的艺术实践,以及他在建筑设计的过程中与艺术家展开的合作。

关于贝聿铭

贝聿铭肖像,1976年。摄影:Irving Penn。Vogue © Condé Nast

贝聿铭(1917–2019)出生于广州,1918年移居香港。年少的贝聿铭自1927年起一直在上海和苏州成长生活,直至1935年始在美国学习建筑学。1940年,他在麻省理工学院完成本科学业,并于1946年获得哈佛大学设计学院硕士学位。1948年,贝聿铭在纽约市房地产开发商威廉·泽肯多夫创办的韦伯奈普公司担任建筑研究部主管。其中,贝聿铭负责的项目包括基普斯湾广场(1957–1962)、里高中心(1952–1956)和协会山(1957–1964)。贝聿铭建筑事务所于1955年非正式成立,1960年从韦伯奈普公司独立出来。事务所受委约的重要项目包括美国国家大气研究中心(1961–1967)、艾弗森艺术博物馆(1961–1968)以及肯尼迪总统图书馆暨博物馆(1964–1979)。事务所于1966年更名为贝聿铭及合伙人事务所。1960年代末,贝聿铭承接了如华盛顿国家美术馆东馆(1968–1978)的大型公共委约项目,并透过新加坡华侨银行大厦(1970–1976)、北京香山饭店(1979–1982)、香港中银大厦(1982–1989)和卢浮宫现代化改造计划(1983–1993)等项目,不断扩大其国际影响力。1983年,贝聿铭成为第五位普利兹克建筑奖得主。1990年,贝聿铭及合伙人事务所改组为贝考弗及合伙人事务所,贝聿铭从事务所退休不再全职工作,但仍以个人名义承担了一些项目,如美秀美术馆(1991–1997)、苏州博物馆(2000–2006)、伊斯兰艺术博物馆(2000–2008),以及最后的美秀美学院中等教育学校礼拜堂(2008–2012)。

关于策展人

王蕾(Shirley Surya)是历史学者、策展人和作家。她现任M+设计及建筑策展人,自2012年起着力研究大中华及东南亚地区的设计和建筑发展,并为M+馆藏搜罗相关作品。在M+,她共同策划了广受赞誉的展览“贝聿铭:人生如建筑”(2024)、M+的开幕展览“香港:此地彼方”(2021)和“对象 · 空间 · 互动”(2021),以及“南行觅迹:M+藏品中的东南亚”(2018)和“构。建M+:博物馆设计方案及建筑藏品”(2014)。王蕾正在策划“何以现代?中国建筑传记 1949–1979”,这个由蒙特利尔加拿大建筑中心与M+合办的展览,将于2025年10月开幕。

陈伯康(Aric Chen)是荷兰Nieuwe Instituut(New Institute)的馆长兼艺术总监及候任伦敦Zaha Hadid Foundation总监。他曾是香港M+首任设计及建筑主策展人,其后亦是迈亚密设计展(Design Miami)首任策展总监。他曾出版多篇著作,策划众多展览及双年展。他曾任上海同济大学设计创意学院教授,以及该学院策展实验室的创办人兼总监。

关于展陈设计师

柯卫(James Wei Ke)现为CHIASMUS Partners 建筑事务所的创始合伙人。先后毕业于加州伯克利大学与哥伦比亚大学,并曾于苏黎世理工大学从事城市类型学研究工作。曾在哥伦比亚大学、纽约理工学院、同济大学、首尔市立大学等多所大学任教,涉及实践、教学、研究和出版等多个领域。同时在纽约、华盛顿、首尔多地完成多项文化地标建筑,以其着眼于重塑公共空间的建筑理念,讨论作为文化载体的建筑如何激发人与空间的深层互动与可能。

原标题:《PSA新展预告|贝聿铭:人生如建筑》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 回望他,回望一个时代

- 中央政治局会议释放哪些信号

- 自然资源部点名地灾风险区

- 【美股】美股四连涨,特斯拉涨近10%

- 【欧洲股市】欧洲三大股指25日全线上涨

- 中国的一部传统儿童启蒙读物,第一句是“人之初”

- 上海的一所985高等学府,是中国的“建筑老八校”之一

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司