- +1

吴景键︱中国社会人类学的“船长”

(Peasant Life in China)

在英国伦敦正式出版。在这本书的“序言”中,他的老师、伦敦政治经济学院教授马林诺夫斯基(Bronislaw Kaspar Malinowski)盛赞此书“将被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。而八十年后,马氏的这篇“序言”本身也与《江村经济》一道跻身中国社会学的经典文本之一,被莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)认为预言了“社会人类学的中国时代”(A Chinese Phase in Social Anthropology)的到来。然而,对这篇经典“序言”的来龙去脉,费老本人的回忆却相当简略。据《留英记》一文所述,在1938年春费孝通结束博士答辩后的当晚,马林诺夫斯基邀请费孝通共进晚餐以示祝贺:

在吃饭的时候,他又想起了一件事,在电话上找到了伦敦的一家出版公司的老板。他开门见山地说,这里有他的一个学生写了一本论文,问他愿意不愿意出版。这位老板回答得很妙:如果他能为这本书写一篇序,立刻拿去付印。马凌诺斯基回答了“当然”两字,这件事也就定下了。

可事实上,这篇“序言”的诞生却远非“当然”两字所能概括。近日,在耶鲁大学斯特林图书馆(Sterling Memorial Library)所藏马林诺夫斯基个人档案中,笔者意外发现了费-马二人有关“序言”的往来通信以及相关的几件资料,使我们终得以还原这篇“序言”背后的诸多故事——它不仅是费-马二人智识上的共同结晶,更是其师生情谊的最好见证。

就在前文所述的那场饭局后不久,马林诺夫斯基便将论文文稿交给出版社排印,而自己则前往意大利北部的博尔扎诺(Bolsano)度假,并在那里收到了费孝通的英国来信,询问其“序言”的进展。在1938年9月6日的回信中,马林诺夫斯基这样写道:

几天前,我收到了富兰克林先生(即前文中的出版商——笔者注)寄来的一封信,问我是否可以将你那本书的序言给他发过去。而今天早上,我又收到了你九月二日所写的信,说的还是同一件事。可不幸的是,富兰克林先生尚未把书的校样(proofs)发给我。但我之前已经把我准确的地址发给过他,而他也答应我一旦校样完工,就会给我寄来。

我想,现在把校样再寄到我这个地址恐已不合适。等你收到我这封信后,请直接去找富兰克林先生,让他把校样寄到下面这个新地址来:我的名字,热那亚(GENOVA);将信件转交给邮局(Fermo in Posta);意大利。我大概九月十二日过去,并会在那里等着接收校样,希望到时我能审阅校样并开始撰写序言。

或许你可以协助我起草这篇序言,把你希望我在序言里说的话尽可能地写下来。我想我们之前其实已经讨论过这件事了,当时我甚至还记下过几页笔记。可惜的是,这些笔记现在找不到了。所以,好孩子(good boy),认真想一想,写下来,然后寄到你告诉富兰克林先生的那个地址去。

听到我讨论文化的几篇文章以及“文化表格”(Culture Charts)已由你翻译在华出版,我非常高兴。我期待看到中文版,并且希望你能亲自为我读上一页。我将于九月二十二日抵达伦敦。

爱你的叔叔(Uncle)

关于其与恩师马林诺夫斯基之间的情谊,费老早有文字问世,但这封信依旧为我们提供了诸多生动的细节。据费孝通回忆,“这位老先生是个鳏夫,他的妻子已经死了好几年,他一个人住着一所普通的住宅,生活很孤独,而且没有规律”,“我们这些学生到他家去,有时也替他搞搞卫生工作,清理一下厨房”。久而久之,师生之情渐渐演化为一种亲情,于是便有了信中“叔叔”与“好孩子”这般亲切的称谓。而马林诺夫斯基又是个高度近视眼,“事实上他的眼睛已经不能用来工作”,同时亦想亲闻弟子以本国语言朗读自己的作品,因此才又会有信尾“希望你能亲自为我读上一页”之语。与当下国内学界部分老教师借家教之名、行压榨之实不同的是,马林诺夫斯基这种“作坊里带徒弟”的手段使学生得以“看到一个学者创造思想成品时的过程”,进而“培养一个人的生活、气味、思想意识”。对年轻的费孝通来说,这着实受益匪浅。

不过,这封信所透露的内容并不仅仅是师徒情谊而已,更涉及《江村经济·序言》之诞生经过——与学界传统认识不同,这篇序言不完全是马林诺夫斯基个人之见解,而是融汇了师生二人的共同心血。

就在马氏去信四天之后,费孝通同样饱含感情地写了一封回信:

我亲爱的老师,

我昨天去拜会了富兰克林先生,并且拿到了《江村经济》一书第一阶段的校样。我直接将校样给您寄了过去,没有再做任何修改。如果其中的某些错误让您忍俊不禁,请权当是助您消化吧。当然,我并不希望别人也能享有这般“特权”(privilege),毕竟我已请朗小姐帮我消灭掉其中绝大部分错误了。

我已决定九月三十日由法国坐船返华,恐怕已来不及见到这本书在英国正式出版。因为我实在是归心似箭。吴文藻博士已经前往云南,并在那里建立起了研究所。现在我已为我未来关于中国宗教及祖先崇拜的调查制订了一个很长的计划,希望在我起身前往田野前能得到您的批准。

遵照您的意思,我为《江村经济》一书的“序言”准备了一份“笔记”(note)。但我并没有把最重要的一部分——您对本书的批评——纳入其中,因为对此我不能妄加揣测,只能听天由命。如果您能为“孩子们”(young children)指明未来可能的研究方向的话,我想对于我们之后的研究将大有助益。所以,您的序言不必只局限于这本书——它实在不值一提,而是应关乎整个中国社会学的未来发展。我只是其中一个挥旗的无名小卒(an insignificant banner carrier),真正的船长(captain)将会在您的精神荫庇(spiritual parenthood)下诞生。

满怀孝顺之情

您忠实的弟子(obedient pupil),

孝通

马林诺夫斯基的这一想法早在其1936年与吴文藻会面时便已萌生,现在终于在与爱徒费孝通的合作中酝酿成熟:社会学要“从过去被囚禁在研究‘野蛮人’的牢笼中冲出来,进入开阔庞大的‘文明世界’的新天地”(见费孝通,《重读〈江村经济·序言〉》)。而后来的历史证明,使中国社会人类学完成这一突破的那位“船长”不是别人,其实正是费孝通自己。当然,这份荣誉更属于他的老师——马林诺夫斯基。

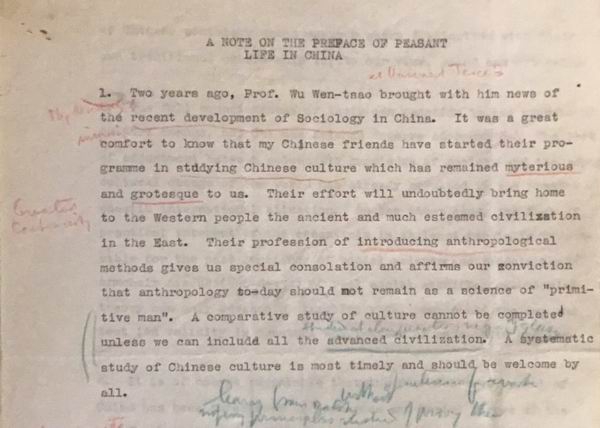

在耶鲁图书馆所藏马林诺夫斯基档案里,笔者发现了一份图书馆工作人员误标为马林诺夫斯基本人所作的文稿,实则正是费孝通信中所说的为其师马林诺夫斯基写序而准备的“笔记”(A Note on the Preface of Peasant Life in China),并且上面还留有马氏勾画的痕迹。从重点标记的几个主要段落中我们可以发现,马林诺夫斯基后来在“序言”中所表达的部分观点其实与费孝通的“笔记”有不少异曲同工之处。在“笔记”的第一页上,费孝通以其师的口吻写道:

而这后来便演化为《江村经济·序言》中马林诺夫斯基对社会人类学未来发展最为经典的“预言”:

研究人的科学必须首先离开对所谓未开化状态的研究,而应该进入对世界上为数众多的、在经济和政治上占重要地位的民族的较先进文化的研究。

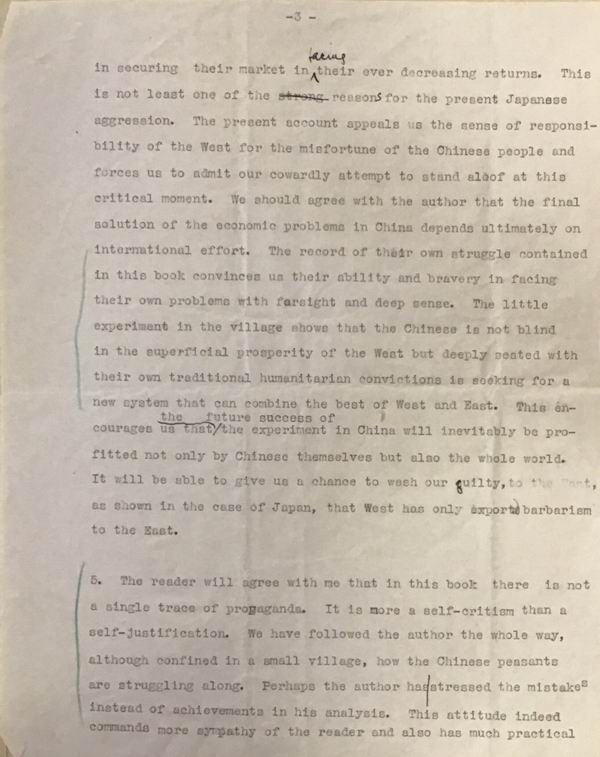

因此,《江村经济·序言》虽然是马林诺夫斯基对中国社会学以及整个社会人类学的方向指引,但在一定程度上同样也是费孝通的夫子自道,是“自觉”与“他觉”的高度融合。不过,《江村经济》一书之所以能够跻身经典之列,除了其在社会人类学研究对象上的突破以外,另一方面也与其第一次将中国视为平等的“他者”有关。传统人类学始于欧洲殖民者对“野蛮人”的研究,故而天然带有“文明-野蛮”的基本预设,早期如德格鲁特(De Groot)等人所作的中国社会学研究俱莫能外。所以,费孝通的江村研究虽然采取的是一种“公平、超脱且不卑不亢的态度”(dispassioned, detached, and dignified attitudes),但这种中立色彩本身便已带有一种为中国正名的意味,甚至起到了为战时中国吸引国际支持的作用。这一点我们从费孝通为“序言”所做的“笔记”中同样可以看出:

……

读者将会同意我的这一观点,这本书不仅仅是一种简单的宣传(propaganda)。它里面包含更多的是自我批评,而非自我辩护。尽管它所讨论的只是一个小村庄,但我们自始至终追随作者考察了中国农民是如何奋斗过来的。在他的分析中,作者强调更多的是人们所犯的错误,而非所取得的成就。这样一种态度其实能引来读者更多的同情,也更有现实意义。

而费孝通的这种立场显然也影响了本身亦是该书“读者”的马林诺夫斯基,并由后者在其“序言”中体现了出来:

当今一个中国人对西方文明和西方国家的政治有反感,这是可以理解的。但本书中未发现这种迹象。事实上,通过我个人同费博士和他的同事的交往,我不得不羡慕他们不持民族偏见和民族仇恨——我们欧洲人能够从这样一种道德态度上学到大量的东西。

据费孝通回忆,在其返华之前,马林诺夫斯基已经完成了“序言”的初稿,并且“特地打电话要我去他家吃便饭”。而师徒二人或许都未料到,这顿讨论“序言”的便饭竟是“好孩子”与“叔叔”的最后一聚。

9月30日,费孝通在法国登船经越南返回国内,马不停蹄地开始他早已筹划好的云南乡土调查;而在千里之外的英国,没有“孝通”在他床前念稿,高度近视的马林诺夫斯基则开始自己一字一句地校订起了这篇“序言”。

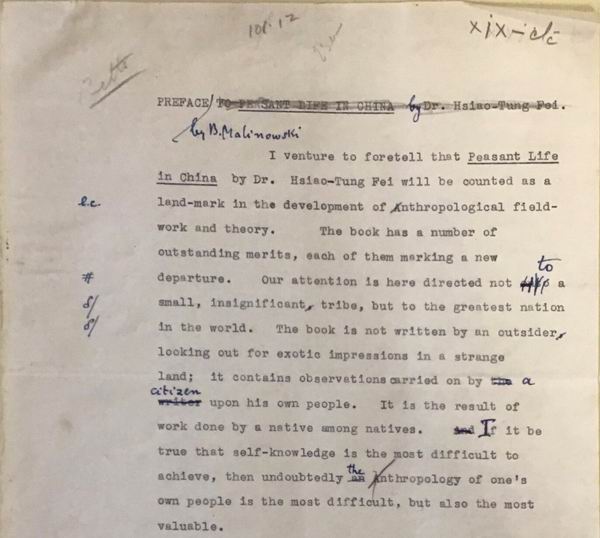

10月4日,马林诺夫斯基完成了对“序言”的第一遍校订,除了词语甚至是单词大小写上的不少细致修改外,他特意改动了第一段的一个词,将原文“本书的内容包含着一个作者(writer)对自己的人民进行观察的结果”改为“本书的内容包含着一个公民(citizen)对自己的人民进行观察的结果”。对祖国沦丧之感,身为波兰人的马林诺夫斯基显然有着切身的体会。因此,他才会希望自己的中国弟子能够以一个“公民”——而不仅仅是“作者”的身份——投入本国的社会学研究之中。

人类学系,

伦敦大学,

1938年10月15日

就在同一年底,由于自身的精神状况恶化(据费孝通回忆,“他有一种恐惧死亡的精神病症”),马林诺夫斯基离开英国来到了位于美国康涅狄格州纽黑文市的耶鲁大学任教。1942年5月1日,马林诺夫斯基因心脏病突发病逝于耶鲁,年仅五十八岁,走的时候身边没有任何亲人在场。而大洋另一头的费孝通此时正忙着与“魁阁”的同事们一起在云南开展马林诺夫斯基此前所批准的田野调查。

半年之后的1943年初,费孝通终于得知恩师的死讯。那时,他刚刚接受美国政府的邀请,作为最年轻的中国教授准备赴美进行第一次学术访问。在1945年1月7日的《闲话波兰》一文中,费孝通这样回忆自己当时的心情:

不知是谁提起了我老师马凌诺斯教授,这又勾起我去年一年中最惬心的事来了。前年年初我已接到马老师病故的消息。据说是死在美国耶鲁大学。后来我得到了到美国去旅行的机会,心里想,我到美后第一件事,必要去老师墓上献一次花。不管他会不会领我的情,也算是自己了却一桩心事。到了纽约,我见到了马老师的好友林登教授。我开口就说,“真是不幸,若早来一年,我也许还能见到马老师一面。”他低头若有所思:“你是明白你老师的人,这几年他真是悲惨!”

可惜的是,费孝通终究没能来到老师的墓前,为老师再读上一页自己的作品:

我从林登教授家里告辞出来,沿着海德孙河慢慢走去,凉风吹来,才记起我连马老师墓地何在都没有问清,又不知为了什么,我一直没有勇气问这个问题,甚至总是寻找各种理由避免去耶鲁大学。

1980年,艰难熬过反右与文革的费孝通再访美国,并且路经老师的长眠之地——纽黑文市。可是,在紧张的行程安排之下,“连马老师墓地何在都没有问清”的费孝通又一次与恩师擦肩而过,只留下了一段对纽黑文车站的匆匆掠影(见费孝通《两个“皇后”的下场》)。

而在现有关于马林诺夫斯基的所有传记和回忆中,似乎也都找不到关于其墓地的任何线索。直到前年某日,笔者无意在纽黑文市郊一处墓地的简介中发现了马林诺夫斯基的名字。

那是纽黑文城南几公里处一个名为“常青墓园”(Evergreen Cemetery)的地方。在一个星期六的上午,我和三位法学院的中国好友相约共同步行前去寻找这位人类学大师的安息之所。最后,在墓园西北角一个很偏僻的地方,我们找到了马林诺夫斯基小小的一方墓碑。除了姓名和生卒年外上面没有多余的介绍,只有简单的一句:

人类学家(Anthropologist)

墓前开有不少黄色的小花。我摘下一朵,静静放在墓碑前面——这是中国学子向这位中国社会人类学的“船长”迟到七十年的敬礼。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司