- 222

- +1

从Echo冉榕脱口秀到原生家庭的亲密关系困境,我们还忽视了什么?

采访|黄 莹 董自谦 余果

文字|黄 莹 黄友龙

责编|刘圆圆 高磊 黄玺澄

指导老师|王辰瑶

传播策划|黄 莹

本文首发于微信公众号“家书”。图片源于网络。

3月26日,《人物》公众号刊登了专访脱口秀演员Echo冉榕的文章,其讲述的“二姐逃离农村家庭”的故事曾引发全网热议。当#原生家庭#话题在众多社交媒体收割百亿浏览量、年轻一代高呼“逃离原生家庭”时,这场关于亲子关系的集体控诉也有滑向另一种极端的风险:我们看到,互联网上子女一代对代际创伤愤怒声讨的同时,是父母在舆论场中的集体失语和缺席。我们是否在撕裂的讨论中,忽视了矛盾背后的结构性困境?我们试图从冉榕脱口秀的黑色幽默切入,追问家庭矛盾的文化病灶——被牺牲的女儿、沉默的父母、以爱为名的压制,以及在这场“没有赢家的战争”中,有没有治愈的可能。

01 冉榕的脱口秀为何引发共鸣?沿着这类叙事还能挖掘出什么?

去年在脱口秀舞台上,冉榕(Echo)以自身家庭经历为素材,讲述了二姐因家庭暴力与轻视而14岁离家出走的故事。她的叙事不仅还原了农村多孩家庭中女性的困境——成绩成为“免于暴力的护身符”,弟弟的性别特权与姐姐的牺牲形成鲜明对比——更揭示了“女儿”这一身份在东亚家庭中的结构性失权。

节目中“二姐”成为符号。许多女性观众留言称自己就是“二姐”,被迫承担家务、忍受暴力、或被父母规划人生。冉榕的讲述让这些被压抑的集体记忆浮出水面。 她以黑色幽默解构沉重议题,如调侃“一家六口共用一辆摩托车”,或自嘲“成绩好才能像儿子一样不被殴打”,在笑声中刺痛观众。

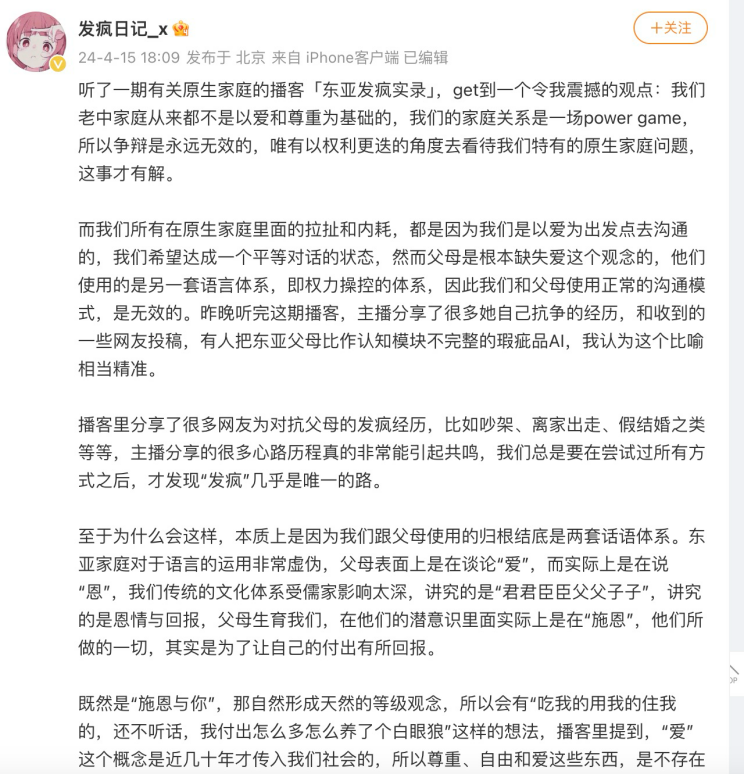

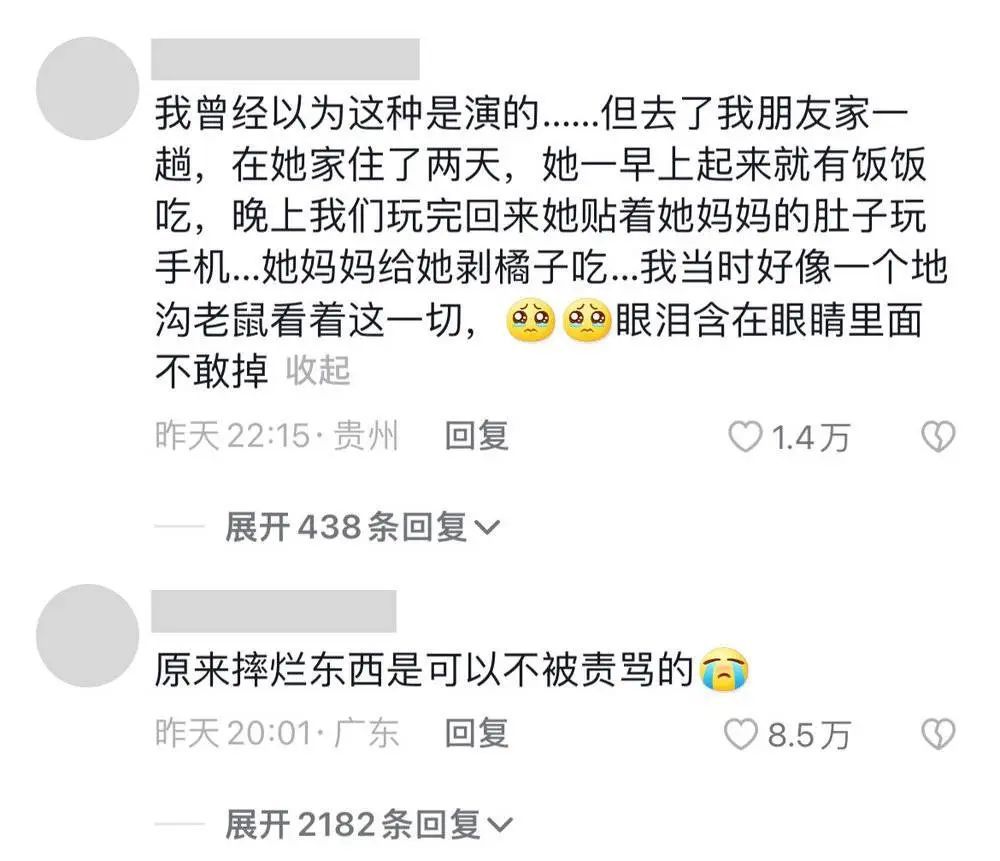

冉榕的脱口秀引发热议,我们沿着“原生家庭”话题标签看到了大量真实而裸露的叙事。一位网友“发疯日记_x”ID在微博上说:“我们的家庭关系是一场power game,所以争辩是永远无效的……本质上是因为我们跟父母使用的归根结底是两套话语体系。父母表面上是在谈论‘爱’,而实际上是在说‘恩’……”

“家庭”这一场域,如何从“永远的港湾”变成了“权力游戏”?在当下近乎一边倒的对“原生家庭”的吐槽中,我们能不能既清醒又被疗愈?

为了寻求更多的答案,家书工作室的四位成员在b站、小红书、知乎、微信公众号等多个平台的“原生家庭”类话题评论区联系评论者,先后询问了25位用户,最后有4位愿意接受采访,其余的用户没有回复。

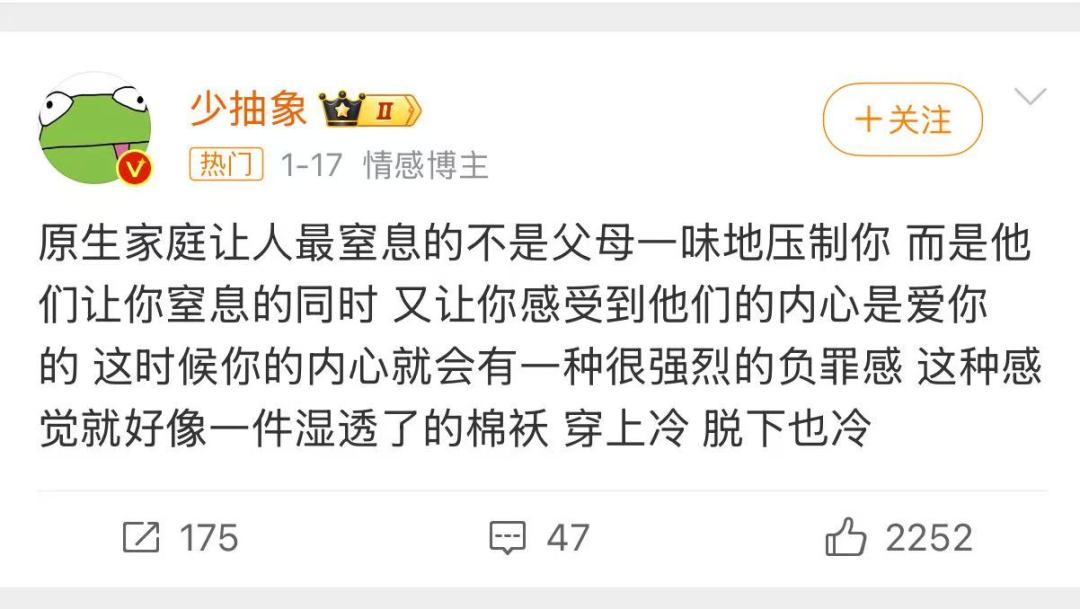

02 故事的A面:“原生家庭”是一件“湿棉袄”

原生家庭是一个社会学概念,指个体出生和成长的家庭,通常由父母及未婚子女组成,与之相对的是新生家庭(即子女婚后新组建的家庭)。

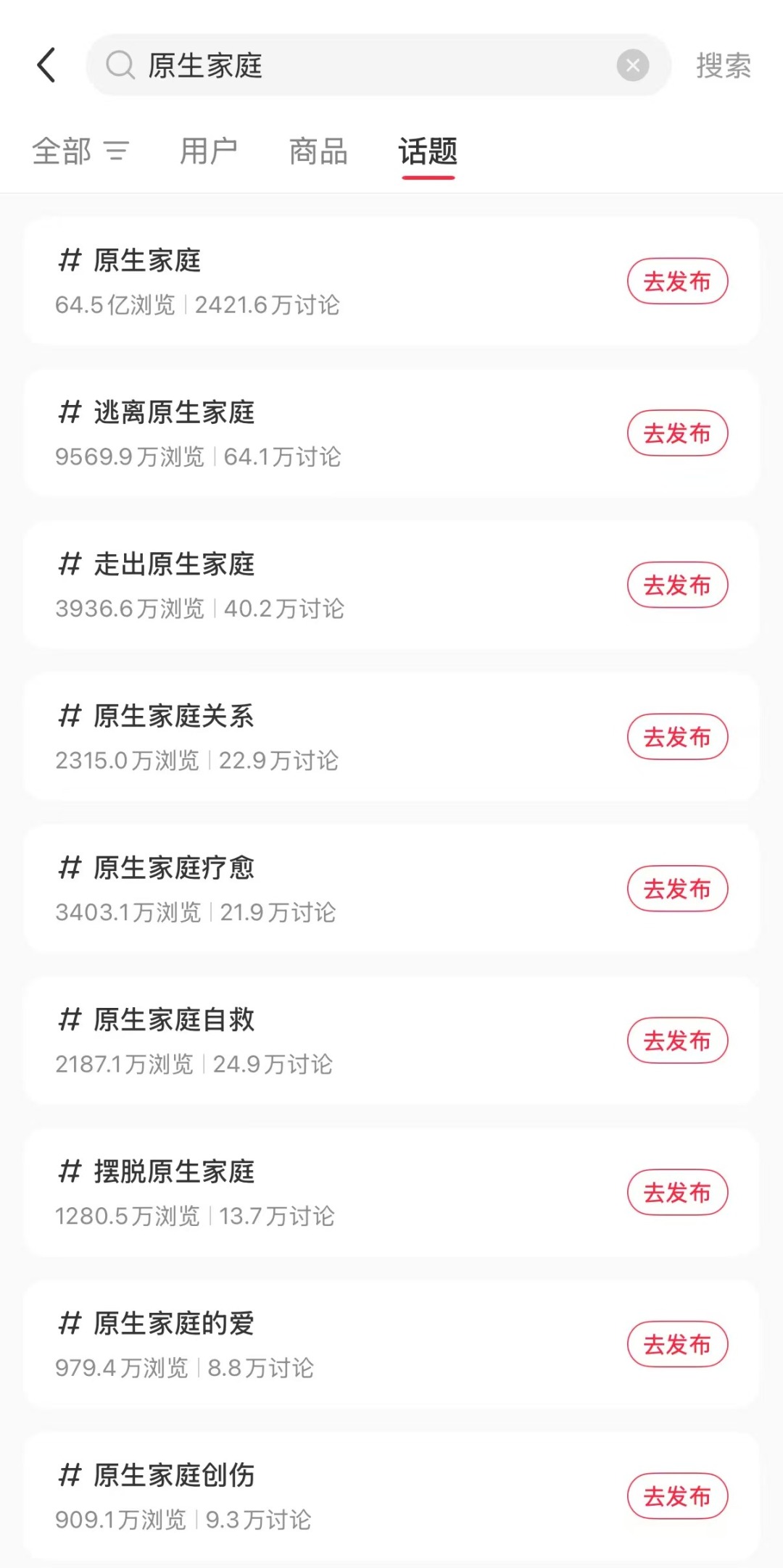

在社交网络上,“原生家庭”已经成为一个不断掀起舆论的热词。

小红书上的原生家庭话题浏览量

《承欢记》《烟火人家》等影视剧的热播、《我胆小如鼠》《突围家庭》等书籍的热卖、豆瓣小组“父母皆祸害”的持续火热,都显示了当代年轻人在长大后反思“原生家庭”的热望。就连《红楼梦》、《水浒传》等古代名著里的章节,也时常被人拿出来用来解读家庭难题。

年轻一代通过标签寻找共鸣,在网络上发言,讲述自己曾遭受的家庭压力,如 父母以“为你好”之名施加控制,独立人格被压抑;重男轻女、情感漠视、学业高压等,并在对比叙事中更深切地感受到自己缺失了什么。

我们通过网络联系采访,节选了几段关于“原生家庭”的叙述,这是从家庭中“孩子”的视角讲述的故事的A面。

评论区里的L同学(00后 女 学生 所在地江苏)

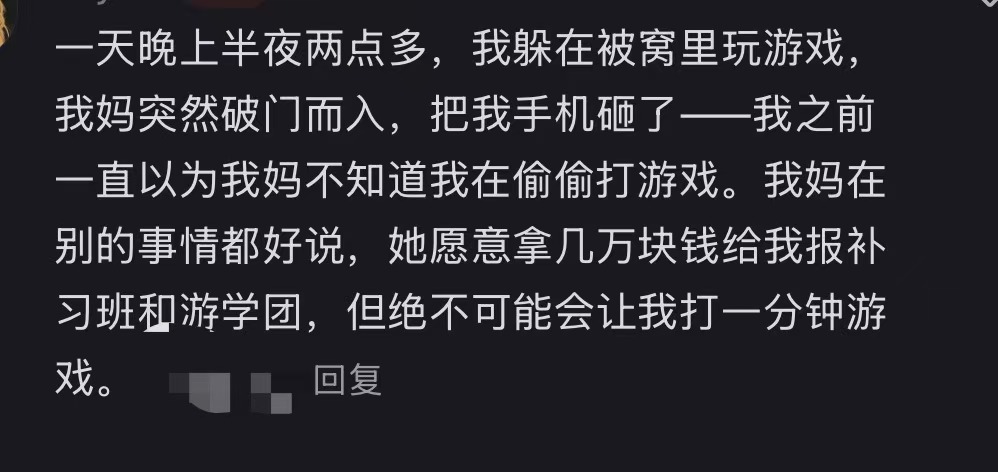

L同学今年读大三,这距离她“暂时离开”自己的家庭已经有几年了,但是当我们讨论这个话题的时候,她还是能够清晰地描述出那些矛盾爆发的场景。游戏只是L同学和母亲矛盾的表象。 “根本上的原因是,我妈工作太忙顾不上我。我妈只是学着别人家长,不让孩子打游戏。只觉得游戏害人,也不想想我为什么玩。”

评论区里的nana(95年 独生女 跨境电商行业 所在地米兰)

“你有时候也没太必要这么歇斯底里,我没有接到你电话,你一下子联系不到我,就开始各种发疯……” nana在米兰被凌晨5点的电话吵醒,电话这端是带着愤怒与责备语气的母亲。中国与米兰隔了7小时的时差,但这样反复无常的电话轰炸已经成为折磨nana的常态,“我妈要求我任何时候必须回复。”nana认为母亲会把自己所有的焦虑、抑郁情绪都归于“她没有回国结婚。”

评论区里的小岳(04后 女 学生 所在地成都)

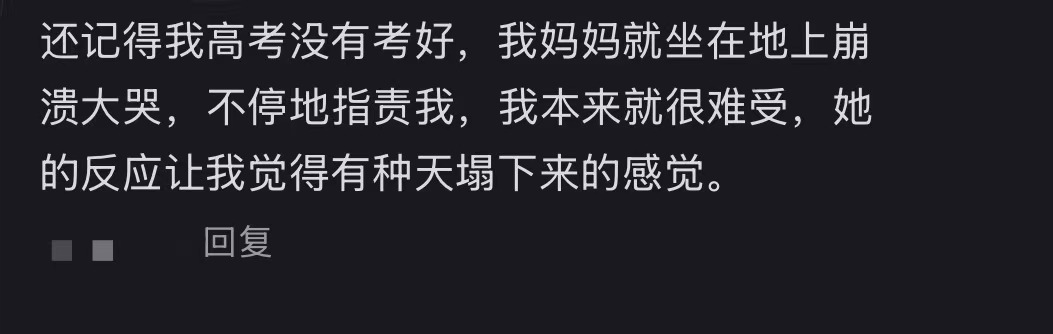

小岳从幼儿园到高中一直就读于私立学校,父母在她的教育上花费了大量的心血,小岳本人在学习上非常刻苦,但高考失利。“我妈妈有时候很没有边界感。“小岳讲到,“前段时间我分手,我妈妈一直事无巨细地问,如果自己不愿意沟通,我妈还会说一些很激烈的言语来指责我,甚至给我的恋爱定义上:失败。”小岳的学校和家在同一个城市,她本有很多时间陪伴父母,但是因为和母亲的矛盾,回家的次数也变少了。

03 故事的B面:被忽视的父母是舆论场中的失语者

如今,我们谈论东亚家庭的亲密关系困境,这背后涉及到千丝万缕的中国传统文化。在这一体系下,父母不仅是家庭权威的象征,更是文化传承的“守门人”与道德规训的“执行者”。然而,当“原生家庭”“东亚小孩”成为社交媒体上的控诉标签时,父母的角色被简化为施害者,其困境与挣扎却鲜少被纳入公共讨论的视野。

图源:电视剧《烟火人家》

尽管我们未能采访到上述发帖者的父母,但我们尽可能在访谈中详细挖掘了些许细节,呈现故事的B面,展示家庭关系中压力与爱的矛盾双重性:

1. “望子成龙”(压力)VS“省吃俭用”(爱)

“养不教,父之过”的文化惯性使父母天然背负教育成败的压力,将“望子成龙”的焦虑常转化为对子女的高压控制。父母往往擅长用行动表达爱,如节衣缩食供学费,却不会用语言回应情感需求。

在访谈中我们了解到,“禁止L同学打游戏”的母亲其实一个人要打两份工,因为L同学的父亲常年卧病在床。母亲的工作薪水并不是很高,却愿意省出几万块钱给女儿报补习班和游学团。母亲盼望这个学习不错但总有点“叛逆”的女儿成才。但为生存挣扎的母亲,难以兼顾子女心理需求。

2. “孝道绑架”(压力)VS“无微不至”(爱)

中国传统文化注重“行为规训”而非“情感沟通”。儒家教育强调“克己复礼”,却未提供处理亲子冲突的方法论。许多父母自身在高压环境中长大,缺乏情感教育经验;而子女在现代化进程中渴望情感交流和个人自由,导致双方难以对话。

午夜,在访谈中听到电话里nana自由又洒脱的声音,她说正在米兰的街头吃晚餐。作为公务员家庭的独生女,她打算背离父母的规划“回家过平淡的日子”,决定要独自定居国外。为此,父母与她爆发了激烈的争吵。但当被问到中式父母相比欧洲父母的特点时,nana却说,中国父母对子女的爱其实更深刻更细腻,“中式父母与子女的关系很矛盾,一方面他们好像不顾及子女内心意愿,另一方面他们又对子女无微不至地关心。”

3. “沟通困境”(压力)VS“情感投射”(爱)

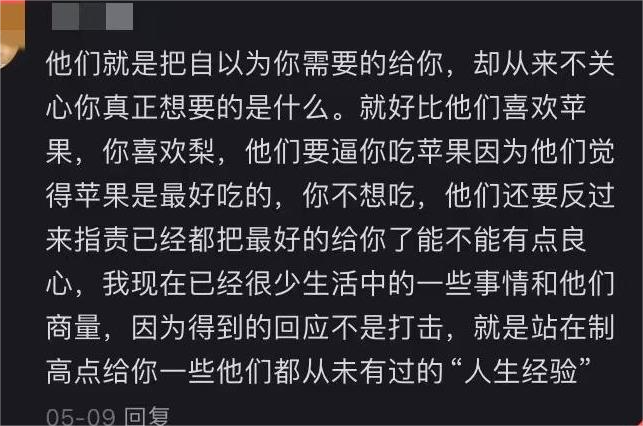

在家庭关系中,父母与子女的互动往往呈现出一种矛盾的双重性:父母试图通过频繁的沟通表达关切,而子女却因感到被侵扰而选择回避。这种模式并非单纯的"控制欲"问题,而是源于更深层的情感错位——父母可能将自身未实现的情感需求投射到子女身上,而子女则因无法承受这种沉重的"爱"而筑起心理防线。

在小岳看来,很多女生都会和妈妈更亲近,但她却感觉和妈妈很难做到心灵交互。有时候母亲很想和她交流,但她会排斥。“我的妈妈在产生矛盾后可能会给我微信发一大堆东西,但是我就全部不看,全部删除,或者我就选择在学校多呆一段时间,可能我倾向于去逃避问题。”父母习惯用"解决问题"的方式表达爱(如追问分手原因、给出建议),而子女需要的是"情感接纳"(如倾听、共情)。当母亲发送大段微信时,她认为自己在"努力沟通";但对小岳而言,这些文字却是压迫她的情绪负担。

本文并非对亲子关系进行非黑即白的审判,而是试图在年轻一代的控诉浪潮中,捕捉那些被忽略的叙事罅隙。社交媒体倾向于将代际矛盾简化为“受害者-加害者”叙事,父母的声音被淹没在标签化批判中。尽管未能直接采访到故事中的父母,但我们从子女的抱怨文本中,仍能梳理出另一面的线索——那些未被言说的焦虑、未完成的期待,以及裹挟在时代洪流中的手足无措。

社会学家阎云翔曾在《私人生活的变革》中指出,中国父母正经历“权威瓦解”与“情感觉醒”的双重撕裂,他们既想维持传统家长角色,又渴望获得子女的情感认同。我们也需要看到,父母同样是文化转型的“滞后者”——他们被要求理解互联网时代的亲子关系,却从未接受过情感教育的启蒙。治愈代际创伤,需要的不是对父母的单向审判,而是重建一个容纳复杂性的对话场域——在那里,子女的痛楚与父母的无奈都能被看见。

冉榕在脱口秀舞台上的那句“我要一直说下去”引发掌声时,我们或许能看见另一种可能:表达不是为了清算,而是为了在代际断裂处架起理解的桥梁。

毕竟,家庭不是战场,而是两代人共同学习如何相爱的课堂。

声明:

本文为南京大学新闻传播学院“WeChina微观中国”项目、未来编辑部一流课程的学生实践作品。

我们挖掘事实,打磨叙述,杜绝AI生成。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 第六次“太空会师”

- 财长蓝佛安在美谈关税问题

- 杭州“六小龙”五家已晋级独角兽

- 乌外交部:乌美矿产协议最终文本敲定尚需时间

- 富安娜:一季度净利润5614.23万元,同比下降54.12%

- 动物体内的一种脂类化学物质,能引起动脉硬化或胆结石

- 中国的一位著名建筑学家,是林徽因的丈夫

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司