- +1

县制起源与封建、郡县之变

县制起源是中国地方行政制度史研究的核心问题,对于认识郡县制的形成发展、国家地方治理的早期变迁意义重大。先秦秦汉时期,中国古代的国家体制与社会形态发生重要更动,呈现由贵族封建制向官僚郡县制的历史变迁。其中,分封制与郡县制均是王朝政治权力实现社会控制的依凭,分别对应前后历史时期地方行政的特征要素。由于县制的出现早于郡制,相关探索便成为连接二者、进而理解二者的关键。

作为“周秦变革”的成果之一,县制及其起源问题可以揭示更广阔的历史面相。其一,战国以降中央集权体制的基础是郡县制(增渊龙夫《春秋時代の縣について》,《一桥论丛》38-4,1957年,第324页),而率先出现的县制有助于君主权力及其支配机制的构建。其二,“战国变法运动实质上是一个国家的官僚制化运动”(阎步克《士大夫政治演生史稿》,北京大学出版社,1996年,第133页),而县制又可以作为认知这一运动的起点。其三,立足世界史的视野,县“作为一个由中央政府任命并对中央政府负责的官员治理的行政区”的出现,“还是一件在世界史中具有某种重要意义的大事”(H.G.Creel, “The Beginnings of Bureaucracy in China: The Origin of the Hsien,” Journal of Asian Studies, Volume 23, Issue 2, 1964, pp.155-184)。

增渊龙夫《中国古代的社会与国家》

关于县制起源,自唐迄清,杜佑《通典》、马端临《文献通考》、顾炎武《日知录》、姚鼐《惜抱轩文集》、洪亮吉《更生斋文甲集》、赵翼《陔余丛考》等皆有涉及。现代学者以顾颉刚、增渊龙夫探讨较早,学界影响很大,后续成果也很丰硕。然如周振鹤所言,“关于县制的起源是一个老问题,但却是一个至今尚未解决,尚未说清楚的问题”。我们认为,县制起源不仅是一个政区地理、行政区划的历史地理学问题,还是一个社会形态、政治结构变动下的官僚制起源与央地关系问题。既然讨论“起源”,需要立足更大历史背景,建立起分封制与郡县制的关联,不仅上溯春秋,更远追周初分封的“王畿—诸侯”、诸侯“国—都—邑”政治秩序,关注“公邑—私邑”统治模式。既然讨论“演变”,需要考虑不同时期与地域的邑、县形态差异,建立适用前后时空、较为客观且可供比较的基本参照,引入“方百里”“千里”等辖域概念,使线索梳理落至实处。

顾颉刚《春秋时代的县》

说“县大率方百里”

《汉书》卷一九上《百官公卿表上》对秦汉县制有经典表述:“县令、长,皆秦官,掌治其县。万户以上为令,秩千石至六百石。减万户为长,秩五百石至三百石。皆有丞、尉,秩四百石至二百石,是为长吏……县大率方百里,其民稠则减,稀则旷,乡、亭亦如之,皆秦制也。”班固所记实际反映西汉中后期的情况,不但与秦及汉初不同,而且应是据不同时期史料缀集而成。后一点,以往少人注意。所谓“县大率方百里,其民稠则减,稀则旷……皆秦制也”,指秦汉县域受地、人两种要素影响,而以前者为主导,面积相对稳定。“方百里”之“方”“百里”应分作解释:“方”,既不指周长、广袤之和,也不是正方形的边长,是绝长续短而成的正方形面积;“百里”,指边长为100里;“方百里”为10000平方里。这种描述面积却交代边长的方式,颇具古代中国特色。

《礼记·王制》云“方一里者,为田九百亩;方十里者,为方一里者百,为田九万亩”,“方一里”“方十里”分指边长1里、10里的方田,且“方十里”折算亩数使用“为方一里者百”的“里田”术,而非边长相乘的方法。《礼记·王制》又云“天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里”,《礼记译解》作“天子田地为一千方里,公爵、侯爵的田地都是一百方里,伯爵的田地是七十方里,子爵、男爵的田地都是五十方里”(中华书局,2001年,第159页)。“方里”是专语,指长宽各一里的面积,故“天子之田方千里”应指“天子田地为百万方里”,“方千里”也不宜径称“一方千里”。

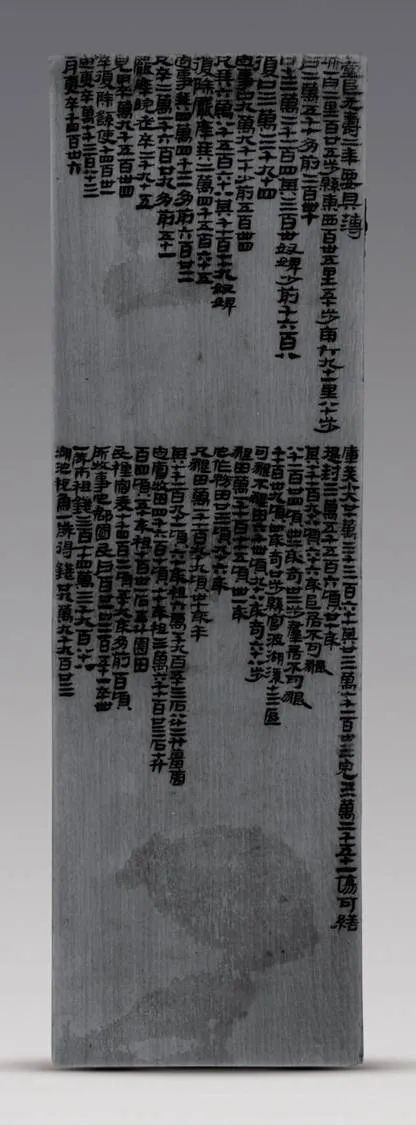

汉晋时期的县城、县境统计,分为两种方式。县城统计城围周长,如青岛土山屯汉简《堂邑元寿二年要具簿》称,“城一舟(周)二里百廿五步”;或兼记城高,如时代稍后的郴州晋简《桂阳郡计階簿》称,“便城周匝一里十五步高一丈五尺”“晋宁城周匝一里二百卌步高一丈五尺”,对后世多将“方某里”理解为周围、周长,恐有影响。县域主要计算东西、南北长度,如《要具簿》又称“县东西百卅五里五十步,南北九十一里八十步”,与尹湾汉简《集簿》记西汉成帝时东海郡“界东西五百五十一里南北四百八十八里如前”,及《汉书》卷二八下《地理志下》后序载“地东西九千三百二里,南北万三千三百六十八里”格式全同。此种记东西、南北长度而非面积,与“方百里”折算方形面积而侧重交代边长的体例相近。《后汉书》卷八五《东夷列传》云“(东沃沮)其地东西夹,南北长,可折方千里”。堂邑县“户二万五千七”,属万户以上大县。县境东西长135里50步,南北长91里80步,与“大率方百里”相合。

青岛土山屯汉牍《堂邑元寿二年要具簿》

郴州晋简

汉唐以“百里”作为县、县令的代称。东汉明帝语作“郎官上应列宿,出宰百里”,班固文称“及其(谢夷吾)应选作宰,惠敷百里”。此尚属将汉制与春秋情形比附。(《后汉书》卷三《明帝纪》、卷八二上《方术列传上·谢夷吾传》,中华书局,1965年,第124、2713页)王莽复古改制,还曾付诸实践:“诸公一同,有众万户,土方百里。侯伯一国,众户五千,土方七十里。子男一则,众户二千有五百,土方五十里。”(《汉书》卷九九中《王莽传中》,中华书局,1962年,第4128页)此本诸《礼记·王制》而稍有调整。先秦一“同”为“方百里”,新莽“公”级诸侯封地为“土方百里”,与县“大率方百里”正相对应。这实将汉县渊源上溯,与周初分封比附,建立起更久远的历史联系。

西周分封与“公邑—私邑”复合制

武王伐纣,小邦周克大邑商。西周以岐周、宗周、成周为王畿之域,畿外广行分封。王畿、诸侯的辖域关系于文献多有载录,《左传》“襄公二十五年”记“且天子之地一圻,列国一同,自是以衰,今大国多数圻矣。若无侵小,何以至焉”,一“圻”为“方千里”,一“同”为“方百里”。

至于周初诸侯如楚、鲁、齐、晋辖域,《左传》“昭公二十三年”提到楚国在若敖、蚡冒、武王、文王时期,疆域不过一同,未及方百里。至春秋晚期,楚土已达数个方千里。《孟子·告子下》提到鲁、齐初封,均为方百里。至战国,齐境广大,鲁也“大启尔宇”。“今鲁方百里者五”,并非方五百里,而是指五个方百里,即疆土扩大五倍。《史记》卷三九《晋世家》载成王“遂封叔虞于唐。唐在河、汾之东,方百里”。此外,司马迁还有概说性表述:“齐、晋、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里”,“武王、成、康所封数百,而同姓五十五,地上不过百里,下三十里,以辅卫王室。管、蔡、康叔、曹、郑,或过或损”(《史记》卷一四《十二诸侯年表》、卷一七《汉兴以来诸侯王年表》,中华书局,1959年,第509、801页),可与“列国一同”“诸侯一同”对照。吕思勉云,“盖周初大国之封,仅等秦汉时之一县,其后开拓,寖至倍蓰”(《春秋史》“序”,中华书局,2006年,第1页);林沄也提到“春秋初晋国兴起以前,今日霍县以下长约200公里的汾水谷地中,至少有霍、赵、扬、贾、郇、韩、耿七国,平均相距只有30公里,分布密度和汉代的县大体相当,也和成汤之国大小略同。似乎可以把这种规模的国,看作商代至西周的通常格局”(《关于中国早期国家形式的几个问题》,《吉林大学社会科学学报》1986年第6期,第2页)。西周所封一国,与秦汉一县面积相当。先秦的“国”往往指称诸侯都城,即邦之都邑,反映诸侯始立时的规模形态。

西周分封,周室王畿为关中盆地及洛阳地区,西起宝鸡,东至洛阳,东西约千里,南北不及千里,虽不及“一圻”即“方千里”,仍可称“千里”;所封鲁、齐、晋、楚,初始辖域为“方百里”。需要提到,王畿有内服王臣的采地、各诸侯朝觐周王的“朝宿邑”,加之迁入的被征服国的贵族以及士农工商各有居地,“这些都使当时的王畿好像一个‘大杂院’”(李零《西周金文中的土地制度》,《李零自选集》,广西师范大学出版社,1998年,第91页)。而“从实际情况看,王畿地区幅员辽阔,除去各级贵族的领邑,其主体还是王室或王朝所有”(陈絜《周代农村基层聚落初探——以西周金文资料为中心的考察》,《新出金文与西周历史》,上海古籍出版社,2011年,第159页)。由上,周代得以延续较久,除周礼、周德之盛外,王畿辖域与一畿外诸侯的理论关系比是100∶1,实际也是“方百里”诸侯的数十倍以上,而非仅仅数倍;从辖邑数量而言,周王辖邑也是诸侯辖邑的数十倍,而非仅仅数倍、十倍,从而建立起周室与诸侯较为悬殊的力量对比。这一制度设计及实施,恐怕才是西周“天子—诸侯”秩序得以长久维持、并有条件调整巩固的重要因素。

在此基础上,周室在王畿之外固然选择了较为彻底的分封制,但分封的先决条件是周室通过灭国并地,掌握诸多以都、邑为中心的土地。诸侯受封疆土,原本皆在周室之手,分封之前,可视作周王所掌畿外之公邑。至于王畿之内,由于未尽用作封赐,周王开展直接统治的都、邑自然更多,治理模式更趋稳定,性质属于周王所掌畿内之公邑。王畿内外之公邑进而对应地方行政体制,设有职官系统。西周分封制并不排斥君主对公邑的直辖管理。而这应是认知县制起源的关键。

如从名实之“实”着眼,后世君主委派官吏直管的县,无论大小,都指国都之外、悬系于君主之地。由于周初诸侯大小仅后世一县之地,将县的起源上溯西周,自应从王畿而非诸侯寻索。不过,县如作边鄙理解,无公私之分,因此可以聚焦周王直辖公邑,而非国都之鄙。进而,西周是否使用“县”称,又是否假借“瞏”“寰”表示“县”,可能并不重要。

县制可溯至周代君主对公邑的直接统辖。两周之际历史变动影响了这一进程:一方面,西周灭亡,平王东迁,辖域骤减,力量顿衰;另一方面,继承畿内政治结构并扩展疆土的势强诸侯对县制起源,进而产生更直接影响。辅助平王的晋、郑二国发展,可为早期例证。下举为人熟知的《左传》“郑伯克段于鄢”以作说明:“及(郑)庄公即位,为之请制。公曰:‘制,严邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。’请京,使居之,谓之京城大叔。祭仲曰:‘都城过百雉,国之害也。先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一。’”“国”之下大型聚邑称“都”,“国”“大都”“中都”“小都”分等非据辖域面积,而是城的周长,城周(城墙总面积若干雉)比为9∶3∶1.8∶1。可以发现,城周比差距小于王畿与初封诸侯的辖域比。相较天子、诸侯之争,诸侯内部更易引发权力对峙。武姜为少子共叔段求取封邑,曾向长子郑庄公先后请求过严、京二邑,两者皆属郑君直辖公邑,前者还因战略地位重要而被庄公婉拒。由上,周室虽行分封,但天子王畿、诸侯封域实际都存在封赐私邑与君主直辖公邑两种形态,可称王权主导下的“公邑—私邑”复合制。

楚、晋县制与商鞅置令

西周分封下王畿、诸侯的统治形态,在春秋时期逐渐呈现地域性特征,并发生进一步演变。其中,楚、晋、秦对县制确立影响较大。今重新考述后有新的发现。首先,楚县出现是通过灭国为县而实现,因而一些地域广大,犹如一国。楚县设立,并未改变内部氏族秩序,而且辖域多为十数个“方百里”,故楚之大县实际相当于后世的郡。这是部分县公可与诸侯并列的重要原因。而楚之大县又称“国”“都”,本身不凸显公、私属性,反映楚县之置并非变革性事件。其次是晋县。增渊龙夫发现“以赵衰为‘原大夫’亦可叫‘原守’,也可记为‘以原封’”,认为“春秋时代的晋县同时兼具封邑和公邑两种不可分的性格”。对此,我们重作考证,实际经过是:晋文公元年,赵衰因流亡时的忠君表现,被选任为“原守”,代晋君守原邑,后世习称“原令”;至晋文公四年,晋伐曹、卫,赵衰以兵先下山东,因功又被封于原,原邑始为赵衰封邑。《左传》这则最关键史料不能说明春秋晋邑具有双重属性,反映的乃是公邑、私邑间的转移变动。至春秋末叶,晋县大夫选任及行政管理更为制度化,但仍未完成进化。

商鞅变法的一项重要内容是推行县制,《史记》之《秦本纪》《六国年表》《商君列传》均有涉及。立足基本史料,下面可试作五点新的阐说。

《史记》卷六八《商君列传》

其一是撰作特征。以秦迁都咸阳为界,商鞅变法一般被分作前后两次,《秦本纪》记第一次变法,仅有“卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚……卒用鞅法……其事在《商君》语中”一句;但对第二次变法内容,多有论及。《六国年表》载事简略,未言第一次变法,仅记军事、外交活动;对第二次变法中迁都咸阳一事也未提及,但对县制推行、县吏设置及土地、赋税制度却有交代。至《商君列传》,两次变法始同时说明。故《史记》涉及变法内容,以县制出现次数最多。《史记》本纪、年表的重要性,多高于列传。可知商鞅变法诸举措中,县制推行实际颇为时人所重。

其二是设县背景。商鞅推行“农战”政策,构建“君—民”联结,借此全面削弱贵族,为推行县制提供基本前提。商鞅县制实质又是公邑、私邑之间的博弈,“县—封邑”复合制与单一县制不同,阻力、难度也不可同语。某种意义上,真正的困难恐怕正是全面推行县制,因其动摇宗室贵戚既有政治与经济基础之故。商鞅首次完成这一变革,在诸雄中实现突破,意义不限西土,难怪《史记》不厌其烦地多次交代。

其三是设县方式。商鞅第二次变法,首先营建新都,“筑冀阙”“作为筑冀阙宫庭于咸阳”“大筑冀阙,营如鲁卫矣”,直追东方诸侯,代表秦建成等级规格相埒的新都。接着,由中央而地方,商鞅开始行政制度改革。秦既有聚邑,一般规模较小,新营都城后,地方公邑通过“并”“集”“聚”的方式,规划升级为大县。战国城邑发展的趋势是“万家之邑”“万家之县”。《战国策·赵三》载赵奢语:“且古者,四海之内分为万国。城虽大,无过三百丈者;人虽众,无过三千家者……今千丈之城,万家之邑相望也。”商鞅因应这一形势,“集为大县”。秦大县、小县选择以万户为界,而万户以上大县恰与“万家之邑”“万家之县”对应。

其四是县令与官僚组织。商鞅县制更重要的是县令之置。此为东周秦县主官由大夫到令的历史变化。后者地位、等次变动似乎不大,保持在大夫一级,但县大夫、县宰具有贵族身份,县令是领取固定俸禄的官吏,“令”本身凸显对君命的贯彻。秦职官称谓还存在上级参照下级的现象,部分称谓呈现自下而上的延伸,为后世少见。秦代法律以“有秩(啬夫)”与“大啬夫”对称,“大啬夫”主要指秦县令。裘锡圭认为:“‘啬’是‘穑’的初文,‘啬夫’的本来意思就是收获庄稼的人。‘啬夫’作为官名,首先应该应用于乡啬夫一类下级基层治民官吏。地位较高的治民官吏或其他官吏也称为啬夫的现象,只有在乡啬夫一类名称使用了相当长的一段时期以后,才有可能出现。”(《啬夫初探》,《云梦秦简研究》,中华书局,1981年,第229、240—241页)而从睡虎地秦简《南郡守腾文书》“廿年四月丙戌朔丁亥,南郡守腾谓县、道啬夫”来看,郡在官文书中也用“啬夫”称呼县、道主官。秦县令称县啬夫、大啬夫,说明了什么呢?这反映县主官不仅成为贯彻君令的官僚,而且设置县令初始,往往强调它广泛亲近民事的“服务属性”。有趣的是,“啬夫”这一用法,两汉不复出现。西汉初年,啬夫称谓仍存,但县令、长已不称啬夫。汉承秦制,一些精神却发生了微妙变化。世入东汉,县主官被比附为县宰、大夫,反而更为常见,呈现先秦传统的一种回潮。

《商君列传》提到县“置令、丞”,显示县令之外的县佐官也由中央任命。中华书局本《史记》的《六国年表》记县制推行次年“初为县,有秩史”,“县有”之间不宜点断,当作“初为县有秩史(吏)”。县少吏包括有秩、斗食、佐史三级,“有秩吏”是县内秩级最高的属吏,作为县下属机构负责人,由仓、司空、少内等诸官啬夫构成,持小官印,须由上级二千石官任命。有秩吏的普遍设置,反映秦县廷在地方掌握较多资源,具有较强控制力。同时,秦及汉初往往县、都官并称,都官是中央诸卿寺、内史、诸郡的下辖机构,与县平级。参考现代行政学,县制确立初期的央地关系,呈现“条块结合”特征。综上,县制核心是县令设置与县级官僚组织的基本建立。

其五是县制与田制。战国时期,魏率先崛起,与文侯任用李悝变法,发展生产,多有关系。《汉书》卷二四上《食货志上》记载:“是时,李悝为魏文侯作尽地力之教,以为地方百里,提封九万顷,除山泽邑居参分去一,为田六百万亩。”“地方百里”正对应一县之地,“提封九万顷”“为田六百万亩”都是以周制百步为亩作为基准。商鞅由魏入秦,变法涉及“为田开阡陌封疆”,与魏氏改行200步为亩不同。《史记》卷六《秦始皇本纪》文末附别本《秦记》,作“昭襄王……立四年,初为田开阡陌”,使得学界对田制改革时间尚有争论。青川木牍载录秦武王二年(前309)“更修为田律”,“更修”之“修”,据广濑薰雄研究,不是修订而是修复之意,“更修”指“重新公布过去制定的旧律文”。因此,田制改革仍应系于商鞅。参考《秦本纪》《六国年表》,田制颁行时间均在普遍设县之后,县制确立是实施土地制度改革的基础。这再次提示,县制起源固然与社会组织的重大变动有关,与经济制度的重新构建相联系,但核心是官僚组织的建立及运行。

中国古代的封建、郡县之变

县制起源背后,实际涉及对分封制、郡县制的基本认识。先秦秦汉由分封制到郡县制的重要转变,不宜视作简单的线性发展,两种制度也不宜截然两分。中国古代行政体制具有很强包容性和灵活性,分封制可以蕴含郡县制因素,郡县制也可以采取一些分封制内容。中国早期国家注重将血缘关系作为主要政治纽带,以家族、宗族为统治基础与依凭,过去强调分封制的彻底贯彻,但西周分封并不排斥君主对公邑的直辖管理,天子王畿、诸侯封域内,实际都存在封赐私邑(采邑)与君主直辖公邑两种形态。“天子—诸侯”政治秩序得以确立,“诸侯”一端以及诸侯内部层层分赐的基础和前提,是天子及诸侯对直辖公邑的有效掌控。天子封建诸侯之后,秩序得以长久维持,也与天子仍然拥有较多直辖公邑、王畿对初封诸侯辖域形成优势力量对比,有重要关系。

这又进一步反映,过去对“天子—诸侯”政治秩序中“天子”一端、对早期王权有所低估。中国古代政治文明呈现内聚型特征,君主集权理念始终贯彻其中,即使在分封制下,以君主为核心的中央集权仍然较为突出,可称“早期中央集权”。“在西周一朝的多数时期,王权都是王朝政治的主导力量”,“西周政治的主流仍是‘王权政治’,‘世族政治’只是短时期内出现的‘非常态’现象”(韩巍《册命体制与世族政治》,《青铜器与周史论丛》,上海古籍出版社,2022年,第252页)。可见,分封制背后的完整图景是王权主导下的“公邑—私邑”复合制。与之相应,郡县制并不完全排斥分封,后世根据实际情况,又可在郡县制主导下实行多元化综合治理。

由分封制、郡县制的分析,进而涉及对周秦变革的认识。柳宗元《封建论》云,“彼封建者……盖非不欲去之也,势不可也……封建,非圣人之意也”,“封建非圣人意也,势也”(《柳宗元集》卷三,中华书局,1979年,第70页);王夫之云,“郡县者,非天子之利也……而为天下计,(利)〔则〕害不如封建之滋也多矣”(《读通鉴论》卷一,中华书局,1975年,第2页)。古人肯定由封建到郡县的历史突破与进步,同时也提示,这背后须有相应变化的动力与条件。古代中国由封建制到郡县制的跨越,君权固然是国家形态变革的主导力量,但又非唯一要素,官僚制特别是行政制度的发展确立,为这一变革提供了重要的制度保障。分封制与郡县制的关联比较,实际揭示出君主制、官僚制两个而非一个面相。探讨君主制,不宜脱离君主之下的官僚制;分析官僚制,更不宜忽略君主的在场。君主制、官僚制二者如何上下结合,又如何不断实现整体性演化,仍将是中国古代政治制度与政治文化研究的恒久论题。

本文为中华读书报原创作品,如需转载请留言。欢迎转发到您的朋友圈。

原标题:《县制起源与封建、郡县之变》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 赛事经济火爆春日

- 中央网信办:增强网络执法震慑

- 瑞丽62所学校完成安全隐患排查

- 香港发出指引清单指导机构使用生成式AI

- 恒生指数早盘跌1.73%,恒生科技指数重挫3.06%

- 上海市举办F1的赛车场

- 由海尔集团投资制作的国产动画片,主角是一对不同肤色的兄弟

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司