- 700

- +1

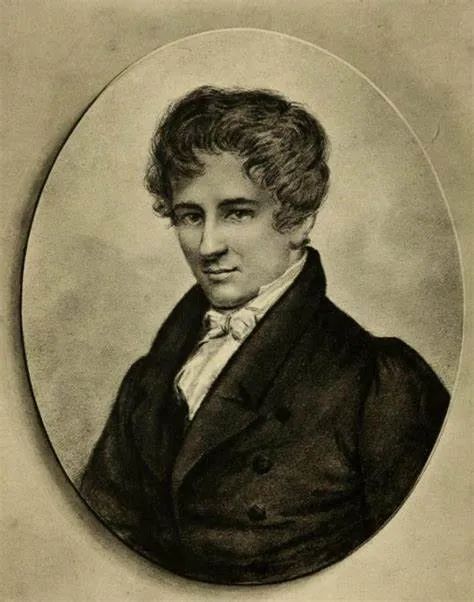

伽罗瓦:最后的书信和佩雷尔曼的“庞加莱猜想”

伽罗瓦出生于1811年,卒于1832年。

伽罗瓦在 16 岁时也以为自己发现了五次方程的解法,后来意识到自己的错误,于是开始猜想五次方程没有一般解。当时,从阿贝尔完成证明起已经过去了5年。不过,伽罗瓦继续深入研究,在第二年发现了对于任何次数的方程,能否用幂根解该方程的判定方法。伽罗瓦总结了自己的发现,将其写成一篇论文,并寄给了法兰西科学院。

然而,伽罗瓦投身革命,最终锒铛入狱,出狱后又与人决斗。伽罗瓦在决斗前一晚到第二天早晨给朋友奥古斯特·舍瓦利叶写了一封信,他在信中全面阐明了著名的“伽罗瓦理论”,而且在信的最后还提到自己正在研究“暧昧理论”。

他在研究方程性质时提出的“群”概念,最终在2003 年,也“指引”俄罗斯数学家格里戈里·佩雷尔曼证明了“庞加莱猜想”。

来源 | 《用数学的语言看世界(增订版)》

作者:[日] 大栗博司

译者:尤斌斌

01

伽罗瓦最后的书信

正二十面体群不能继续分解,而且也不能互换相乘的先后顺序。因此,在五次方程的情况下,只是单纯对五个根重复进行加法和减法以及乘方运算的话,就无法在对称群S5 中找到不变的组合。如果五个根能用方程中系数的乘方表示,那么只要重复加法、减法和乘方运算就能推出原来的系数。既然无法推出原来的系数,那么就说明单靠乘方无法表示求根公式。

下面引用伽罗瓦的话来说明上述内容。在他于决斗前夜写给朋友舍瓦利叶的信中,记载着以下这段话(《阿贝尔 / 伽罗瓦 椭圆函数论》高濑正仁译,朝仓书店):

关于在何种情况下能用乘法解方程的论点,我已经研究清楚了。(中略)假如这些群都分别拥有素数个的排列,那么该方程用乘方可解。否则,单靠乘法不可解。

伽罗瓦提到的“这些群”是指在分解根轮换的群时产生的群。例如,在三次方程中,对称群 S3 由 Ω 和 Λ 组成。在这种情况下,“这些群”是指

和 {1, Λ},其“排列个数”分别为 3 和 2。

在四次方程中,对称群 S4 由 Λ1、Λ2、Λ3 和 Ω 组成。在这种情况下,“这些群”是指 {1, Λ1}、{1, Λ2}、

和 {1, Λ3},其“排列个数”分比为 2、2、3 和 2。伽罗瓦提出的判定是,因为所有的个数均为素数,所以方程用乘方可解。

可以证明当“排列个数”为素数 p 时,该群是类似

,

的循环群。此时,只要求出加法和减法运算的 p 次方,就能在该群中找到根的不变组合。而且,只要计算 p 次方根就能得到原来的根。当根的轮换被分解成这些群时,说明该方程用乘方可解。

然而,在五次方程的情况下,对称群 S5 的“这 些 群”指 的 是 正二十面体群 I 和 {1, Λ}。I 包含 60 种旋转,而且 60 不是素数。因为“排列个数”不是素数,所以根据伽罗瓦在最后的书信中所记载的判定条件,五次方程用乘方不可解。

02

方程的“难度”与图形的“美”

前面考虑的对象都是一般形式的 n 次方程,不过伽罗瓦的方法同样适用于特殊形式的方程。例如:

虽然是五次方程,不过有五个整数根 x = 1、2、3、4、5。而且,n 次方程

的根对于所有自然数 n,都能用自然数的乘方表示。在表示这种方程的性质时,通常不用对称群,而是使用一般的伽罗瓦群。

虽然不能在这里详细解释什么叫作伽罗瓦群,不过它是适用于每一个方程的固定的群。一般形式的 n 次方程的伽罗瓦群就是 n 次对称群,不过在特殊形式的方程中,伽罗瓦群有时会缩小。

伽罗瓦群代表着方程的难解度。例如,因为一次方程

只有一个根,所以在轮换中这个唯一的根只能变成自己本身。此时的伽罗瓦群是 {1}。一次方程很简单,因此与其对应的伽罗瓦群也很简单。在一般的二次方程

中,伽罗瓦群就是 S2={1, Γ}。因为此时存在轮换 Γ,所以根无法只靠a 和 b 的加减乘除表示,需要用到平方根。

方程的维次越高,伽罗瓦群也就越大。在一般的五次方程中,伽罗瓦群是 S5,而且其中包括正二十面体群,因此五次方程不能用乘法表示。

不过,在特殊形式的方程中,存在伽罗瓦群变小的情况。例如前面举过的五次方程

的伽罗瓦群与一次方程相同,即 {1}。而且,在

等方程中,伽罗瓦群都是嵌套在群

中。只要使用方程的维次是否等于形式为

的素数就能得到证明。因为此时只要

重复对方程的根进行加减以及平方运算,就能用方程中的系数(在刚才的情况下是 1 和 −1)表示。只要开平方,方程的根全部都能用平方根表示。如果在高斯平面内标绘方程

的 n 个根,那么刚好是正 n

边形的顶点。既然是平方根,那么就能尺规作图,所以正三角形、正五边形、正十七边形、正二百五十七边形、正六万五千五百三十七边形能尺规作图。

反之,对于一般自然数 n 的方程

,在该方程的伽罗瓦群中不仅包含 {1, Λ},还由对于任何素数 p 的群

嵌套组成。虽然该方程单靠平方根不可解,不过使用一般的乘方就能解。

解难的方程时需要扩张数的概念。如果是整数系数的一次方程,那么使用分数就能解。解二次方程时需要用到整数的平方根,解三次方程时需要用到整数的立方根。而且,在维次高于五次的方程中出现了无法用幂根表示的数。一般的五次方程的根虽然无法用幂根表示,却能用椭圆模函数表示。

伽罗瓦群向我们阐明了解方程时需要用到的数。伽罗瓦不仅从本质上解答了“五次方程很难”,还解释了“什么是方程的难度”。

伽罗瓦提出的“群”概念被广泛运用于数学的各个领域。我们在第1 节和第 2 节中用群概念解释了正三角形的对称性,这种思考方式产生于伽罗瓦之后的时代。而且,出现在第 6 节中的正二十面体群代表了几何图形的对称性。在我眼中,立体的正二十面体比平面中的正多边形更美,也许是因为表示对称群的群更加复杂。在这种情况下,可以说群的复杂性代表了图形的美。

2003 年,俄罗斯数学家格里戈里·佩雷尔曼证明了“庞加莱猜想”,在全世界引起了热议。“庞加莱猜想”与“用群表示图形难度”之间有着一定的联系。在 20 世纪初,法国的数学家亨利·庞加莱试图将伽罗瓦群的概念应用于几何学中。于是他提出了一个叫作“基本群”的群,用来表示各种形状的空间的复杂性。

庞加莱认为在三维中只存在一种空间,即基本群中最简单的 {1}。不过他最终也没有证明成功。在空间维次是二维的情况下,自古普遍认为这个猜想是正确的。在高于五维的情况下,史蒂文·斯梅尔在 1961 年成功证明并获得了菲尔兹奖。

在四维的情况下,迈克尔·弗里德曼在 1982 年成功证明并获得了菲尔兹奖。佩雷尔曼在最后剩下的三维中证明了该猜想(每隔 21 年实现一个证明,这应该只是偶然)。

其实佩雷尔曼在 2006 年同时获得了菲尔兹奖,虽然当时的国际数学联盟主席约翰·鲍尔亲自到圣彼得堡说服他接受奖项,不过最后还是被拒绝了。

在伽罗瓦以后的数学领域中不断发展的“群”概念从 20 世纪起开始被运用于科学的各个领域。例如爱因斯坦根据物理定律必须具有对称性的原理,创立了狭义相对论和广义相对论。在化学和物质科学领域,科学家们运用群的概念区分分子和结晶的结构。

此外,在我所研究的基本粒子理论中,群的语言是理解基本粒子及其力量必不可少的工具。综上所述,伽罗瓦在深入思考“什么是方程的难度”时产生了“群”的概念,而且这个概念对科学技术的发展发挥了巨大的贡献。

03

拥有第二个灵魂

本书涉及的数学知识是为了让你在 21 世纪度过有意义的人生,其中包括在日常生活中常用的话题,例如如何估算帮助判断风险的概率或大数字等,以及纯粹源于兴趣的知识,例如这一话中讲到的“方程用幂根是否可解”。

有些人认为在义务教育阶段没有必要教授二次方程的求根公式等日常生活中很少用的数学知识,所以在普及宽松教育时期,编写者从中学的学习指导纲领里删除了求根公式。但是,学习“不实用的数学”还是具有一定的意义。因为学习数学反映了语言学习的一个侧面。

在澳大利亚的东北部生活着一群土著居民。在他们的语言中没有“左”“右”等单词,所以当地土著习惯用东南西北来指代位置,例他们会说“你北边那只脚上有一只蚂蚁”。因此,他们对东南西北非常敏感,而且方向感超强,绝对不会迷路。

日语和英语的语言结构存在很大的区别,例如英语的表达一定要带主语,不过日语的主语可以省略。例如在类似“昨天干什么去了?”“去看电影了”的对话中,两个句子都省略了主语。

斯坦福大学心理学研究实验室最近开展了一个实验,他们分别安排英语母语者和日语母语者观看一段视频。在视频中,出场人物会打碎花瓶,倒翻牛奶。等视频播完以后,他们会问观看者“是谁打碎了花瓶?”当视频中的人故意打碎花瓶时,英语母语者和日语母语者都清楚地记着打碎花瓶的人。然而,当花瓶不小心被打碎时,日语母语者就不太记得起来是谁打碎的。这是因为在日语表达中自己所见的事物时经常会省略主语。

反之,日语中也有一些独特的表达方式。例如日语中有许多表示“我”“你”的单词,而且敬语和礼貌语也十分发达。因此使用日语时,我们习惯判断彼此之间的关系,然后根据关系选择相应的表达方式。

语言的选择在很大程度上影响了我们对身边事物的感受和思考。

古罗马帝国灭亡后,查理大帝重新统一了欧洲。据说查理大帝有一句名言:“掌握另外一种语言就是拥有第二个灵魂。”我们的思考方式受语言支配。所以在学习外语时,经常需要学习新的思考方式。

数学语言的出现正是为了帮助我们回归基本原理,尽可能正确地把握事物的本质。在第 6 章中曾经引用了笛卡儿的《方法论》,“问题解决后,再综合起来检验,看是否完全,是否将问题彻底解决了”,不允许存在“意料之外”的事情。而且要“小问题从简单到复杂排列,先从容易解决的问题着手”,以及不允许存在模棱两可的表达方式,“凡是我没有明确地认识到的真理,我决不把它当成真的接受”。

学习数学不仅要掌握实用的方法,同时还要培养思考的能力。在第 2 章的开头曾经引用了埃隆·马斯克的话:“从真正意义上去创新时,必须得从基本原理出发。”任何领域都一样,先要去发现这个领域中最基本的真理,然后再重新思考。

当然,也有一些情况无法用这样的方法解决。小林秀雄确立了日本的近代评论,深深影响了现代日本人的思考方式。他在其代表作《所谓无常》的卷首文章“当麻”中写道:“存在美的‘花’,却不存在‘花’的美。”也就是说,美是具体的事物,不是一个抽象的概念。

数学的研究对象有限,不过其有限的研究对象包含着一个宏大精彩的世界。伽罗瓦两手揣在怀中,自言自语地说道“存在难的‘方程’,不存在‘方程’的难度”。不过他的思考并没有停在此处,而是试图用数学的语言表达这个“难度”,从而发明了“群”的语言。最后,“群”还成为了打开数学新世界大门的钥匙。

数学是一门发展中语言。在科学的最前线,新的数学不断出现,以表达最新的科学知识。我所在的卡弗里数学物理联合宇宙研究机构中的数学家和物理学家们在不断发现新数学的同时,还致力于破解宇宙的奥秘。

创造新的语言是为了讨论前所未有的事物、解答未曾解决的问题。这也是人类最伟大的智力活动之一。本书主要讲述了人类历时几千年构建的各个数学领域,从古巴比伦和古希腊时期出发,经历了中国和阿拉伯文明的黄金时代、从中世纪的欧洲到文艺复兴时期的科学革命、江户时代的日本数学、法国大革命和近代德国大学制度直到现代社会。我认为在接触这些人类活动的过程中“拥有第二个灵魂”,这也是数学学习的重要意义所在。

推荐阅读

《用数学的语言看世界(增订版)》

作者:[日] 大栗博司

译者:尤斌斌

美国加州理工学院理论物理研究所所长,日本东京大学Kavli数学物理学联合宇宙研究机构研究主任 大栗博司 教授

突破传统数学教育教学顺序、方式 / 以“语言思维”讲解数学核心概念、原理 / 回归“基本原理”重新认识数学本质

《数学女孩6:庞加莱猜想》

作者:[日]结城浩

译者:陈朕疆

《数学女孩6:庞加莱猜想》以百年数学难题“庞加莱猜想”为主题,从柯斯堡七桥问题入手,详细讲解了拓扑学、非欧几何、流形、微分方程、高斯绝妙定理和傅里叶展开式等数学知识,还原了庞加莱猜想的探索历程,一气呵成,带领读者一同追寻“宇宙的形状”。

原标题:《伽罗瓦:最后的书信和佩雷尔曼的“庞加莱猜想”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 赛事经济火爆春日

- 中央网信办:增强网络执法震慑

- 瑞丽62所学校完成安全隐患排查

- C华业涨36.96%触发临停

- 两部门:开展第二批制造业新型技术改造城市试点工作

- 上海市举办F1的赛车场

- 由海尔集团投资制作的国产动画片,主角是一对不同肤色的兄弟

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司

赞👍

赞👍