- +1

来治病就发钱,哈佛医学人类学双博士如何治疗“穷人瘟疫”

据联合国官网消息,世界卫生组织2024年10月29日发布的《2024年全球结核病报告》显示,2023年全球结核病新增确诊病例达850万例,全球结核病患者总数达1080万人,结核病相关死亡人数为125万人。结核病,这个古老又新发的疾病,再度成为全球头号传染病。全球抗击结核病面临持续挑战,而其中98%的结核病负担却由中低收入国家承担,这些国家存在巨大的资金缺口和医疗保健问题。

今天是3·24世界防治结核病日,2025年世界卫生组织的口号是:Yes! We Can End TB: Commit,Invest,Deliver(是的!我们可以终结结核病流行:承诺、投入、行动)。

是的,终结结核病流行,必须要行动起来。确实也有这样一位医生,他一直奋战在海地、秘鲁等贫困地区,致力于为当地贫困人群提供可及性的医疗服务,尤其是在耐多药性肺结核和艾滋病的救治上,他就是保罗•海默。

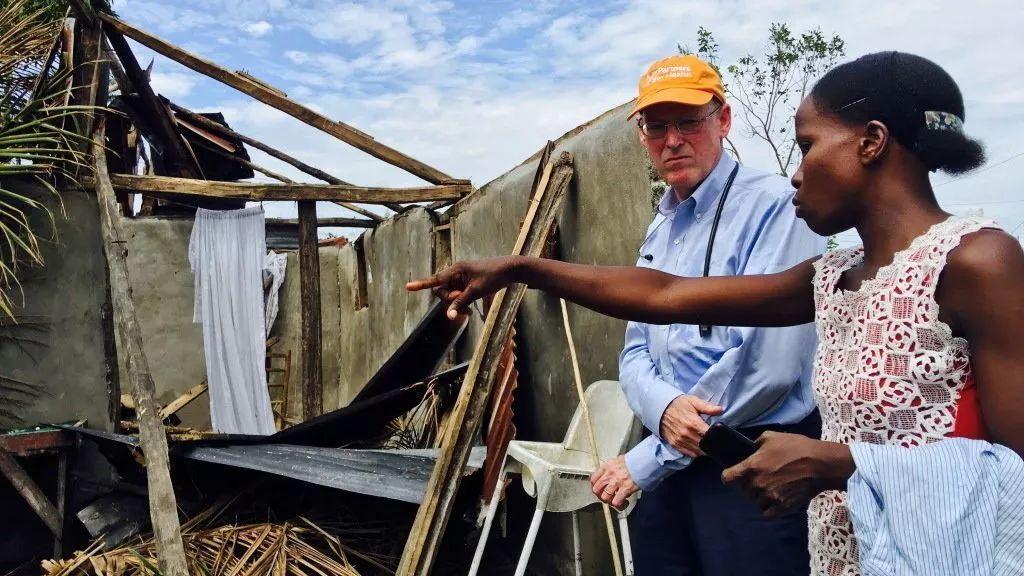

保罗•海默医生

保罗•海默及其追求全球健康公平的一生

1983年,还在杜克大学念本科的法默作为一位医疗志愿者去了海地,目睹了许多本可以避免的死亡,有因为疟疾而死的,有因为结核而死的,还有因为产后感染而死的。从这时候起,法默就开启了他寻求健康平等的实践之路。

在他看来,为穷人提供医疗服务,是一名医者所能拥有的最高尚的使命。海地的经历也让法默对社会理论愈发生出兴趣,尤其是对结构性限制因素与个体能动性之间的关系。

在海地,法默发现一个问题:穷人为什么比富人更容易生病?对于海地农民,贫穷其实是生活的核心事实,他们好像每每要挪动脚步,都会被经济需求的坚硬表面给束缚住。生活条件究竟是如何限制了个体的选择能力?

为解答这个问题,法默到哈佛大学攻读医学博士—人类学博士双学位项目。法默以自己在海地、秘鲁等地的医学实践和当地患者作为研究对象,写了一本讲穷人瘟疫的书——《当代瘟疫:传染病和不平等》。

当代瘟疫:传染病与不平等

[美]保罗•法默著,姚灏译

上教人文•医学人文

上海教育出版社

肺结核是海地盛行的导致死亡的两大传染病之一,另外一种是艾滋病,这两种疾病之间存在着复杂而微妙的联系,它们相互交织、相互作用,形成了一个恶性循环。

对于肺结核,经过长期的预防和治疗,它基本上在发达国家,特别是西方发达国家已经销声匿迹了。但事实上,结核病在世界范围内的贫困及落后的发展中国家里,致死率还是非常非常高的。尤其是耐多药性肺结核的出现,对本已处在泥沼中的海地人民来说,无疑是雪上加霜。

法默在海地治疗耐多药性肺结核的时候,阅读了大量有关这个现象(这一现象其实非常新)的临床及流行病学文献。毕竟,微生物要出现耐药性,部分原因是遭受到了来自人类的选择压力,人类生产了那些药物,开出了那些处方。

治疗肺结核,必须得在短时间内就明确是否存在耐药性的问题,然后基于药敏结果制定治疗方案,也就是说,这些治疗方案一定得由那些确实能够杀死患者身上的特定菌株的药物所构成。这些治疗方案得同时包括好几种药物,而且疗程也要比使用更强有力的“一线”药物的经验性治疗方案来得更长。这自然也就意味着耐多药性肺结核的治疗成本要比药物敏感性疾病更高。

耐多药肺结核患者每次咳出的活菌,通过空气流动,都会导致持续传播的可能。阻断耐药菌株传播的唯一方式就是:积极主动地追踪密接者,并及时启动治疗。可是,在海地,对于普通家庭来说,一旦感染了耐多药性肺结核,等待这个家庭的结局是令人感伤的。

每10万人仅有5名医生,法默决定自己来医治这些病人

法默在《当代瘟疫》一书的开篇,先讲了一个真实的故事。

海地太子港的约瑟夫一家,在海地属于中下阶层的家庭,有能力供家中的8个孩子上学,抚养他们成人。有一天,他们家中最有才华的孩子——让罹患了耐多药性肺结核。他在医院里治疗了一年多,医生始终给他开的都是治疗肺结核的一线药物,也就是利福平和异烟肼。这些药无法使让的病情好转。

后来让的父母通过中间商拿到了高价的二线药品。在服用了二线药品后,让的痰涂片很快就由阳转阴了。可这种二线药品非常昂贵,且不在医保体系里,让的父母在支持他吃了一段时间后,就再没有财力去支付这笔医药费用了,所以让不得不停止服用。由于没有规范性地服药,让的痰涂片很快又由阴转阳。当他回到医院继续接受治疗时,医生即使知道他们所开的一线药物无法治好让的结核病,却依旧只给让开了一线药品。

后来让回到了家里,在他们家狭小的空间里,让和他的兄弟姐妹仍然居住在一起,接着,让的兄弟姐妹也纷纷开始咳起来,结核病就在这个家庭中出现了一个小规模“爆发”。

保罗•海默医生

得不到有效的生物医学服务,是海地卫生体系最最鲜明的特征。1980年代,海地全国每10万人口只有18名医生,与此同时,美国的这一数字是每10万人口有250名医生;法默所在的特朗斯福萨里区,是海地四个区里资源最为匮乏的一个,在那里,每10万人口仅有大约5名医生。这让还是医学生的法默成了海地农村的新鲜事物。

对于肺结核的治疗,法默参访了太子港周边的好些诊所,医务人员说,有的患者接受了一线药物直接督导下的治疗,然而完全没有起色。许多患者还没等到明确耐药性诊断就过世了,有的患者即使经过实验室检查已经明确耐药性肺结核的诊断,但绝大多数根本就没再接受任何治疗,或者医生就只是叫他们“终生服用异烟肼”。

法默找不到盟友,就只好自己来医治这些病人。还曾一度遭到了禁止,只得看着人们一个接着一个地死去,最后来自社区的压力迫使当地公共卫生部门与法默签订了一项协议,此时他们的治疗计划才真正拉开了序幕。

到了1984年的春天(法默来到海地后一年),法默已经将他的命运同这群无地农民捆绑在了一起。1985 年,法默与他的朋友们在海地建立了好救星诊所,为海地中央高原农村的穷人提供免费的医疗和药品服务。

支持这个诊所运转的,是 “健康伙伴”的两个组织:一个是 Zanmi Lasante,这是位于海地的一家社区组织,由牧师及其同事领导;另一个则是位于美国马塞诸塞州的Partners in Health,这是一家非政府组织,致力于消弭医疗可及性方面的不平等。后来,法默的同事在秘鲁成立了“健康伙伴”第三个姊妹组织——Socios en Salud,在这些项目中,有一个是要开一家社区药房,好让赤贫者也能买得起药。令人痛心的是,法默的这位同事在秘鲁感染了耐药性肺结核因治疗不及时而去世。

“健康伙伴”组织,用法默的话来说,就是一群为了努力满足深陷贫困的人获取可及性医疗需求的人“务实地团结”起来。“健康伙伴”组织,除了开设诊所(好救星诊所)免费医治当地的病人之外,更重要的是帮助当地的医院建立自己的医疗体系,培育他们的护士和医护人员,为当地诊所提供一些医疗设施,并争取更多的一些项目援助。

Partners In Health 所建立的第一家位于Cange村的诊所。图源:Repairing the World: A Conversation with Paul Farmer. 04/09/2014

可及性治疗、干预措施和直接督导下治疗

尽管好救星诊所免除了所有的治疗和药品费用,但并不意味着患者能够得到治愈。

法默他们曾获得一个Proje Veye Sante项目(小型社区卫生计划),为在海地中央高原佩里格雷盆地的无地农民和儿童提供服务,在这个项目下,计划的目标是:发现病例,然后提供充分的化学治疗,并进行密切随访。特别是搜寻患者和对涂阳患者的治疗。

对于参与这个项目的肺结核患者,乡村卫生工作者会在他们确诊后的第一个月内对其进行每天的访视。开始治疗的前三个月,这些患者可以获得每月30美元的经济援助,同时还能够获得营养补充剂。此外,乡村卫生工作者每个月还会提醒患者来复诊,只要前来复诊还可以得到5美元的补贴。如果患者不来复诊,那么诊所就会派人——通常是医生或助理护士——去没来复诊的人家里进行访视。

即使如此,不能坚持来复诊的患者仍有不少。法默曾经一日步行七个小时,去两位患者家中访视。在Proje Veye Sante 项目中,法默发现,与能否获得经济援助相比,患者对于疾病病因的理解相对来说并不是那么重要,经济因素对于贫困地区来说是排在首位的。因此,有效地对赤贫者进行肺结核治疗,需要一定的干预措施:

首先,治疗赤贫者结核病的项目必须包括经济和营养援助,因为这些患者有许多都是在营养不良或合并其他疾病的情况下出现结核病复发的。

其次,针对赤贫人口的结核病预防项目必须牢记一条有关结核病防治的核心准则:治疗即预防。在海地农村这样的地方,识别并彻底治疗活动性肺结核患者仍旧应当成为结核病防治的首要任务。

最后,重新审视患者的“不依从性”。法默通过若干个案例来说明患者都被夸大了他们的能动性,比如坚持使用某种昂贵且麻烦的治疗方案的能力。还比如要好好吃饭,结果他“拒绝了”;要喝洁净的水,但他还是坚持从村子附近的唯一一条小溪里打水喝;要睡在宽敞通风的房间里,并远离其他人,而他同样还是“不依从”,因为他没法在他两居室小屋的基础上加盖这样的房间;最重要的是,叫他去医院,但他“严重疏忽了”,拖拉了数月之久。

通过项目的实施,法默发现,干预措施可能要比治疗方案的选择更加重要。只要我们给到恰当的干预,就可以对结果产生巨大的影响,这也意味着要增加结核病防治的经费,意味着我们要以系统性、坚定不移的方式来提高治疗可及性。

参与Proje Veye Sante项目的肺结核患者,100%都被治愈了,之所以能够取得成功,大部分要归功于医务人员或卫生工作者开展的直接督导下(DOTS)治疗。DOTS也被世界卫生组织所采纳。

保罗•海默医生

健康照护的弧线需要有所弯曲

在法默讲述的故事里,不论是死于肺结核的安妮特·让,还是佩雷斯这个“结核病家庭”,还有“不依从”的让·杜比松,他们都有一个共同的特征:贫困。

一旦感染结核杆菌,穷人更有可能进展为活动性结核,其中的机制是非常复杂的。对于绝大多数人来说,细胞介导的免疫反应都会让结核杆菌处在潜伏状态,然而,如果合并营养不良、HIV 感染(或其他合并症)、毒品或酒精成瘾等问题,那么,细胞介导的免疫反应则会被削弱。因此药物疗效会被降低,从而导致患者的不良结局。显然,贫困还会降低患者对高要求、长周期的治疗方案的“依从”能力。尤其是耐多药性肺结核,患者需要服下多种药物进行联合治疗,花费更多,治疗周期更长。

在法默看来,贫困并不是个人的选择,而是一种结构性暴力的体现。社会阶级不平等、性别不平等、种族主义,还有贫穷——是导致这些趋势的核心因素,这些社会因素的不平等决定了生物层面的不平等。不平等本身构成了我们的当代瘟疫。法默提出,虽然疾病与贫穷和不平等有着千丝万缕的联系,但经验表明,只要给到恰当的干预,就可以对治疗结局产生巨大的影响。他呼吁“务实的团结”,以系统性、坚定不移的方式来提高治疗的可及性。

肺结核是一种可治愈的传染病, 针对传染病的跨国属性,需要全世界的人共同携手行动起来,将健康照护的弧线有所弯曲,结核病的终结指日可待,“只有全社会所有人的健康都得到保障或改善,个体健康才能得到最佳保证” 。

本文内容由上海教育出版社提供

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司