- +11

用榔头杀死母亲之前,他早已被“杀死”了

2000年冬天,浙江金华,一位平时成绩优异、品行端正的学生,用铁榔头杀死了自己的母亲。起因是一件再小不过的家庭琐事,少年想和妈妈一起观看电视节目,而母亲以影响学习为由喝止。这个案件,直接推动了“减负”的施行。

教育专家、“知心姐姐”卢勤,通过与弑母少年的对话,层层拨开少年内心的迷雾——在杀死母亲之前,他早已被杀死了。

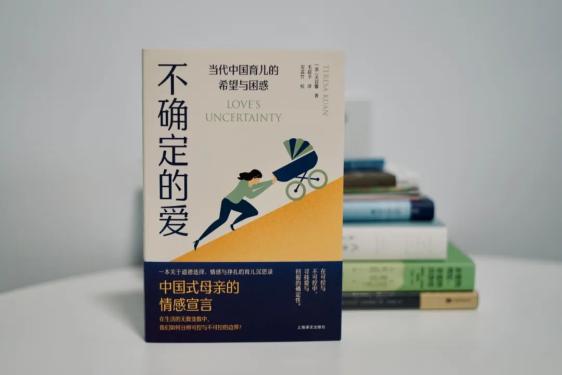

下文选摘自《不确定的爱:当代中国育儿的希望与困惑》,关宜馨以人类学学者特有的对叙述和细节的敏锐,将田野调查、民族志研究与学术规范相结合,对当代中国城市中产阶级父母雄心勃勃的育儿方式以及他们身处其中的希望与焦虑提供了一种理论性的解释,揭示了在当前中国教育体制下城市中产阶级父母所处的道德困境,以及在急剧变化的现代化进程中家庭这一最基础单位内部的人与人之间的情感经历。

我最常听到的可怕故事是关于一个叫徐力的少年的,他用榔头杀死了自己的母亲。这起事件发生在2000年的冬天,地点是浙江省金华市。这件事完全没有预谋——它就这样发生了。

这一新闻事件令公众震惊的自然是杀人本身:一位母亲死在自己儿子手中。但更令人震惊、也令人倍感疑惑的是,这名少年是一名成绩优异、品格正直的学生。这一案例常被称为“好学生弑母”的故事,它引发了一系列问题:是什么驱使一个孩子这样做?应当归咎于徐力本人吗?我们的教育系统出了什么问题?

好学生弑母

徐力的案件很不寻常,因为他犯下的罪行让人难以理解。不过此事的非比寻常还有另一个原因。如果当事青少年事后自杀,通常不太可能知晓他们是在何种想法和感受的驱使下做出此举,而在“好学生弑母”案中,备受煎熬、终诉诸暴力的孩子亲口讲出了自己的故事。

卢勤是中国最知名的教育专家之一,她还有个名字是“知心姐姐”。卢勤最早是一名记者,近年来她出版了多本育儿建议类的书籍。她为儿童和家长创办了一本杂志,也叫《知心姐姐》。她还在全国各地为成人和在校生举办讲座。在弑母案发生后,卢勤得到机会采访了徐力,她在电视媒体和出版物上均谈到过这次采访。为了分析这个案例,我将参照卢勤在《素质教育的呼唤》一书中对这次采访的叙述。在这里我不打算深究卢勤多大程度上如实讲述了她和徐力的交谈,因为我同样感兴趣(甚至更感兴趣)的是她如何向公众讲述徐力的故事。

卢勤的章节分为几个部分,各自对应她理解的素质教育概念的原则。这些原则包括“成长需要空间”、“成长需要理想”、“成长需要体验”、“成长需要沟通”以及“成长需要肯定”。卢勤的章节从她抵达金华市开始。她与两名记者一道来此倾听徐力的诉说,“寻找产生悲剧的根源”(2001)。她描述了阴沉的天气和飘落的细雨,映衬着将要调查的悲剧。走过一段石板路后,她来到一间四面漏风的看守所。

《老枪》

在一间光线昏暗的屋子里,卢勤第一次见到徐力。徐力穿着蓝色毛衣,头戴黄色的毛线帽。卢勤颇为惊讶眼前这名“瘦弱高挑、脸庞白净、表情平静温和的男孩,竟然是打死自己母亲的凶手”。卢勤与徐力面对面坐着。她注意到徐力的紧张,便主动说起自己就是“知心姐姐”来破冰。徐力立即变得友好起来,同意谈谈自己的家庭和母亲。

徐力开始讲述一个压抑的世界——他在家中毫无秘密可言,朋友打来的电话也会被母亲拦下。他告诉卢勤:

我母亲总是问得清清楚楚,才把话筒给我。我跟母亲说过不要这样,但是她说,你可能在外面交坏朋友,根本听不进我的话。后来,同学们都不敢给我打电话,还嘲笑我说:“徐力呀,谁敢给你打电话,你妈太厉害了!”我有时候觉得孤独,想打电话给同学,母亲就说:“有什么事在学校都讲完了,还有什么好说的,打什么电话?”

卢勤心想,只有仇恨才能驱使孩子杀死父母,她于是问徐力有没有因为母亲拦截他的电话而恨她。徐力告诉卢勤,他并不感觉恨,只是压抑感越来越强。他继续讲述母亲如何只关心他的学习。他回忆起,有时打完球晚了十分钟回家,母亲便会用棍子、皮带和扫帚打他。“在学习方面,父母是站在一条战线的,他们对我的要求都非常高,让我考北京大学、清华大学,至少要考上浙江大学。根据我自己的能力,根本考不上。”

大约在上高中以后,“怨恨”开始慢慢滋长。徐力考上了高中的重点班,还取得了好成绩,但这只让母亲的期望越来越高。一旦考试成绩不理想,母亲就会打骂徐力。“我感到,长这么大,她还以对小学生的方式管我,我心里非常难受、非常压抑。我喜欢踢足球、看书、看电视,但妈妈认为这些都影响学习,老是阻止我在学校与同学交往,他们谈些新闻、电视剧,我什么都不知道,插不上嘴。我想看看报纸,妈妈又说,高考又不考报上的内容。”徐力继续说着他的日常生活多么单调、不开心、没有意义。

卢勤想知道弑母事件发生的原因,便小心地问道:“你和母亲的矛盾是怎么激化的呢?”徐力讲了事发当天的情况,作为回答。那是午饭后,徐力的母亲开着电视在卧室里织毛衣。徐力想过去看几分钟电视,但母亲立马开始像往常一样说他:“我告诉你,考不上大学,我不会给你第二次机会,期末考不到前十名,我就打断你的腿。反正你是我生的,打死了也没关系。”深感受伤的徐力拎起书包,一声不吭地往门外走。走到门口时他看到鞋柜上有一把铁榔头,便握着它冲回了卧室。

《老枪》

卢勤不忍细问徐力杀人的过程,转而问他事后做了什么,这个问题引出了令人不安的细节。在大街上漫无目的地游荡了几小时后,徐力忽然意识到,他应该做点什么来救妈妈。但母亲已经失血过多,生命无可挽回了。于是……他把母亲的尸体装进了一个箱子。

不协调带来的视角

“不协调”这个主题在上述故事和其他许多公开流传的可怕故事中反复出现,给读者带来审美和道德的双重影响。千百年来,它一直是中国各式文学体裁中的一个流行主题。按照林培瑞(Perry Link)的说法,“所有资料均表明,人们对怪异、奇妙和出乎意料的事物怀有强烈的兴趣。同一人物身上结合了明显相反的特点,例如脸孔古怪的乞丐同时心怀大善,或是迷人的妙龄女子同时也是能将人掷出20英尺的武术家”(2000)。相反的特质带来了一种“奇”的感受,“千百年来它在中国的叙事传统中颇为重要,[且]其吸引力来自这样一种天然的张力——一方面是太过奇怪以至很难让人相信的叙述,另一方面则是隐含的断言,即,尽管如此,它们确实是真的”。

不协调有助于使问题更加戏剧化。这是怎么做到的?维克多·特纳(Victor Turner)有关仪式美学的观点可能对此有所启发。在特纳关于阈限性——入会仪式中结构之间的阶段——的文章中,他考察了传授圣物的三个平行过程(1967)。前两个过程,即不相称性和怪异性,与我们这里的讨论有关。第一个过程“不相称性”指的是例如将某个面具上的鼻子表现得(与其他面部特征相比)极不相称,或是极度夸张地表现某个仪式塑像上的特定身体部位。特纳在解释为什么某些特征被夸大而其他特征被缩小时指出:“这种方式的夸大、缩小或者变色是抽象的基本模式。特别夸张的特点变成了反思的对象。”

类似地,怪异性在仪式过程中也具有引发思考的作用。特纳借用威廉·詹姆斯(William James)的说法指出,通过分离法则,怪物“教导新入会者明确区分现实中的不同因素”。也就是说,两个不属于同一整体的元素,在引发恐惧的同时,也制造了一物与另一物的分离。人之所以会有这种反应,是因为认识到a和b不属于同一整体。两者均“会变成头脑中抽象思维的对象”。特纳解释道:“各种怪物形象促使新入会者去重新思考他们视为想当然的周围环境中的物、人、关系和特征。”

尽管在特纳研究的恩登布这样的小社会中的仪式功能与晚期社会主义国家中的媒体功能之间肯定存在差异,但二者中的仪式或叙事美学都提供了能引人反思的象征符号,将平日习以为常的文化元素从其语境中抽象出来。在仪式中,美学有助于将入会者从一个社会类别转向另一个社会类别;在大众传媒的育儿建议中,美学有助于改变根深蒂固的教育态度和教育实践。肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)提出了“不协调带来的视角”的说法,他观察到:“任何将事件中人物放在一起的新方式都是一种改变人们的尝试……它是不敬的……因为它破坏了业已建立的各种联系。它试图……更改我们反应的性质。”([1935]1954)

《四百击》

徐力的故事被嵌入一本意在宣扬“老路”不再是“正路”的书中。这一故事以典型的人物形象(满怀希望的父母与正值青春的少年)和熟悉的情境(打篮球和交朋友等课外活动为学习让路)开篇。然而,故事的发展绝非寻常无奇。除了杀人带来的冲击和震动、一种对日常生活的灾难性打破,这个故事的力量还在于其不协调的美学特质。通过将求知若渴、青春年少、勤奋刻苦的学生这一常见的理想化形象与冷血罪犯的形象结合在一起,这个故事提出了一个需要解释的问题:犯罪的原因应在何处寻找?谁该为发生的事负责?

徐力自己的叙述让读者觉得他是一个“好孩子”。他的叙述给出了大量证据表明徐力既是一个有着不错学习潜力的高材生,也是一名品行正直的青年。在回答卢勤的问题“你有哪些值得自豪的事”时,徐力提到他曾是“学雷锋”小组的成员。他这样解释自己加入小组的动机:“我想,以后总有一天要独立生活,烧菜做饭不能不会,学着帮助老奶奶,就是提高我的能力。”(卢勤 2001)

这一优秀青年形象与杀人后的场景形成了鲜明对比。在徐力把母亲的尸体装进箱子后,他开始了逃亡。他吓坏了,不敢回家,在当地的一家旅馆睡了一晚。但为了装作无事发生,当父亲周末回家时,他便也回家了。徐力告诉父亲妈妈出差了,而实际上“妈妈的尸体就在我房间的隔壁,我一直觉得心惊肉跳”。周末结束时,徐力逃到另一个城市的旅馆,在那里被抓获了。像这样的逃亡者叙事构型(narrative configuration)让主人公的形象呈现出怪异性。

不过,在徐力的故事中,更隐晦的不协调才是真正的可怕之处:徐力母亲畸形的育儿方式。乍一看,徐母似乎平平无奇。中国父母被困于独生子女政策和以分数论成绩的应试教育系统之间,充满焦虑。确保孩子能过上美好生活意味着确保他们待在正确的学业轨道上,最终进入一所好大学,进而找到好工作,因此父母“站在一条战线”是颇为常见的情况。然而,教育改革倡导者认为,只盯着考试成绩的养育方式无法满足新经济形势的需求,即培养中国青年的自我意识和创新进取精神的需求。

在“知心姐姐”的叙事重构中,徐力的母亲既是一个常见角色,又构成了徐力成长的障碍。她拦截电话的行为让徐力越来越感到窒息。对一流大学的执迷让她忽视了孩子其他潜能的发掘和培养。而且,也许最令人吃惊的不协调——这恰好也是将人的发展与国家发展联系起来的转喻——在于,徐母不让徐力读报纸和看电视。正如冷战导致了中国的发展滞后,母亲的限制让徐力在朋友面前陷入“插不上嘴”的窘境。他对时事新闻和大众文化一无所知,因此无法参与社会交流。

如果不相称性和怪异性能激起恩登布人新入会者的反思,那么耸人听闻的流行故事激起中国公众讨论整个教育系统的问题也就不足为奇了。“好学生弑母”案推动了2000年短命的“减负”政策的出台。禁止周六上课和在校门口为书包称重,这是旨在减轻学生学业压力的诸措施中的两项。时任国家主席的江泽民对徐力事件很是震惊,甚至在政治局常委会议上表示,从学校到党组织的各方都要努力将家长的迫切愿望引导到正确的方向上来(2001)。勤奋刻苦是对的,但“不能整天把青少年禁锢在书本上和屋子里”。江泽民在讲话一开始罗列了一系列可怕的故事,仿佛要将听众带到令他震惊的事发现场。这些当初让他震惊的场景——这些“即如此”——为他接下来的讲话打下了基调。

道德编码与诊断

哲学家、文学批评家和人类学家早已向我们展示了叙事的修辞力量。选择叙述特定事件而非其他事件、将不同片断整合进单一情节中——这样,故事便做出了道德论述。在对北美职业治疗师的研究中,谢里尔·马丁利发现,治疗师在团队会议上讲的故事不只是在叙述“事实”,而且还在复杂的道德情境中无意中构建了一种“善好”(good)。马丁利写道:“善好从未被明确提及,而是在讲述的过程中被自然化了。”(1998b)与此类似,罗纳托·罗萨尔多(Renato Rosaldo)收集的伊隆戈人(Ilongot)狩猎故事也有办法让人对特定经历的评价变得无可争议。“讲故事的人不会直接说一件事可怕、危险、奇异,而是往往将他们的评判嵌入叙述本身”(1986)。

在现代中国,我们看到了对叙事的修辞力量的明确承认,这一力量在不同时期以不同方式被主动用来推进宏大社会目标。二十世纪初,文学、文化被认为是社会改革的有力工具。按照安敏成的说法,中国知识分子“推想,较之成功的政治支配,文学能够带来更深层次的文化感召力。他们期待一种新文学,通过改变读者的世界观,会为中国社会的彻底变革铺平道路”(1990)。起初,他们寄希望于西方现实主义,后者体现了吸引中国知识分子的诸理念,如科学主义和横向社会关系。但随后中国知识分子展开了长久的论争,努力使西方现实主义本土化,直至1942年毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》为艺术和文学实践奠定了唯一确定的正统观念(安敏成 1990)(林培瑞2000)。正如安敏成所言,社会主义现实主义“既要反映、描写现实,又要指引、推进现实”(1990)。在我们的讨论中,可以把叙事的工具化看成布置的技艺的一种表达,因为叙事能激活一种反应,这种反应会聚集起自身对社会变革的潜在推动力。

卢勤重述的徐力故事具有社会主义现实主义文本的特点。谈话中,卢勤问了一个带有道德意涵的问题:“你知道你是怎样长大的吗?”徐力回忆起母亲为他操劳和付出,卢勤这时提醒他,有许多孩子远比他不幸。听到这里,徐力哭了,说道:“我是个畜生,竟然用自己的双手把亲生母亲‘送走’了,我十分后悔。”(2001)这个故事里的徐力从一个无法抑制怒气的少年,变成了一个懂得感恩、深深悔过并希望人们从自己的错误中吸取教训的少年。

卢勤在这一章的最后附上了一封徐力写给同班同学的信,信中徐力希望同学们以自己为诫,珍惜拥有的一切。他写道:“我希望你们珍惜现在的学习机会,不要在失去的时候再去珍惜。”“同学们,我想你们,假如有一天能够出去,我希望能看到你们个个成才,个个成为国家的栋梁。”

但“好学生弑母”案的意义也不止于展示正确的道德立场。徐力的故事呈现了并非生性暴力的孩子实施的难以言喻的暴力,这揭示了某种社会疾病的症状。杀人的过程太难启齿,所以实际发生的行为被隐藏在叙述之外。叙述还没结束,徐力的声音就越来越低:“于是我冲进卧室,就……”在弑母之举发生后,我们重新回到了徐力的内心世界。

他回忆道:“做了那事后,我一个人在大街上跑了两个小时,我不能理解自己为什么做出这样残忍的事情。我的脑子里一片空白,头也很晕。跑着跑着,我忽然想起,那是我妈,我得去救她!”在愤怒的激情支配下,徐力在行为过程中出现了意识的空白。此刻的空白夹在对称的道德规范状态之间(犯罪前是“学雷锋”小组的成员,犯罪后陷入深深的悔恨),仿若一种症状,控诉着徐母的育儿带来的创伤。

《小欢喜》

徐力事件和其他类似事件既反映了育儿方式的错误,也回溯性地构成了一个有待发现和理解的独特现象:儿童的心理健康问题——违背素质教育原则的育儿方式会危及孩子心理健康。如果说不协调会激起审美反应,进而引起反思和讨论,那么症状就构建并自然化了一个关于创伤和偏离理想健康状态的真相。一位评论家写道:“实际上这个问题的表象是一个孩子不堪重负,打死自己的亲生母亲。但是我们从心理学和教育学角度来看,这恰恰反映了孩子严重的心理问题。这是已经被不少心理学家所认同的。分析这个案例,大家也感到这恰恰反映了我们的家庭教育忽视了心理健康方面的问题。”(王卫国 2001)

在拉康精神分析中,唯有诉诸言语(病人讲述的故事),事件才能被确认为症状的根源。这也决定了“症状的排除”(拉康 1977)。然而,分析症状无法揭示有关创伤性过去的隐蔽真相——真相其实在于症状的表现形式本身,即精神分析交流过程中产生的话语,其中病人的全部言语都表现为症状。斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Žižek)这样解释:“症状是无意义的踪迹,其意义不能从隐蔽的、遥远的过去发现和挖掘,而只能回溯性地建构。精神分析制造真理。也就是说,精神分析提供表意框架,而表意框架为症状提供象征位置和意义。”(1989)

公众对徐力故事的解读为这一症状提供了象征位置和意义。一名好学生被逼犯下如此暴行,说明家长的育儿方式有问题,违背了专家建议和素质教育原则。这样的诊断很大程度上有赖于叙事形式。如果说美学有助于将问题戏剧化,那么叙事中的“症状排除”则使因果关联自然化了。叙事将“日常生活的嘈杂和偶发性转化为紧凑的因果论证(即情节)”,于是,先后发生的事件变成了具有因果关系的事件(马丁利 1998a)。

因此,卢勤重述的事件序列解开了驱使孩子杀人的谜团。徐力之所以被逼杀人,是因为母亲对他期望过高,因为母亲没有给他成长空间,因为母亲没能给他积极的生活体验,没能抱有现实一点的希望,没能与他平等交流,没能肯定他的成就——这些行为违背了卢勤的教育原则。这个案例于是带来了一个无可争议的道德评判:徐力才是先被杀死的那个人。

*文中部分图片来自网络,如有侵权,请联系删除

《不确定的爱》

(美)关宜馨 著

毛超予 译 安孟竹 校

ISBN:9787532795604

定价:68元

出版时间:2025年1月

内容简介:

《不确定的爱》是一本教育民族志方面的著作,关宜馨在书中探讨了当代中国城市中产阶级父母在育儿上的希望与困惑。将长期的民族志研究和对流行的育儿指南、电视剧以及官方文件的分析相结合,关宜馨见证了普通中国父母的困境,他们在有限资源的现实中努力调和“好父母”的新定义。

关宜馨与昆明的十多户中产家庭结成了超越调查者与被调查者之间关系的长期友谊,在与这些父母、学校的老师等相关人员的交谈和来往中,关宜馨以人类学学者特有的对叙述和细节的敏锐,将田野调查、民族志研究与学术规范相结合,对当代中国城市中产阶级父母雄心勃勃的育儿方式以及他们身处其中的希望与焦虑提供了一种理论性的解释,揭示了在当前中国教育体制下城市中产阶级父母所处的道德困境,以及在急剧变化的现代化进程中家庭这一最基础单位内部的人与人之间的情感经历。

将这些父母的经历置于国家努力提高“人口质量”的历史背景下,《不确定的爱》揭示了经济变革如何在人类最私密的经历中表现出来。本书提供了一种对道德能动性的本质的思考,探讨人们如何在生活无数的意外事件中,辨识什么是可以控制的,什么是不可以控制的。

作者简介:

关宜馨(Teresa Kuan)本科于加州大学伯克利分校学习人类学,博士毕业于南加州大学,目前任教于香港中文大学人类学系。其研究领域包括中国人类学、医疗人类学、儿童研究、文化和社会生活中的心理观念等。

原标题:《用榔头杀死母亲之前,他早已被“杀死”了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- “好房子”国家标准来了

- 加强对网络主播、自媒体等信用监管

- 今年助学贷款免息,还可延期偿还本金

- 东部战区组织陆海空火等兵力位台岛周边开展联合演训

- 涉及反犹,哈佛大学约90亿美元联邦拨款及政府合同将遭审查

- 源自西方的一个节日,在每年4月1日

- 杜牧的诗《清明》中“路上行人欲断魂”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司