- +1

我们要么因过往而死,要么成为艺术家

一个作家有了属于自己的房间,之后呢,她还需要什么?还需要继续面对的是具体的生活,面对养育、一日三餐、发霉的车库与潮湿的浴缸。

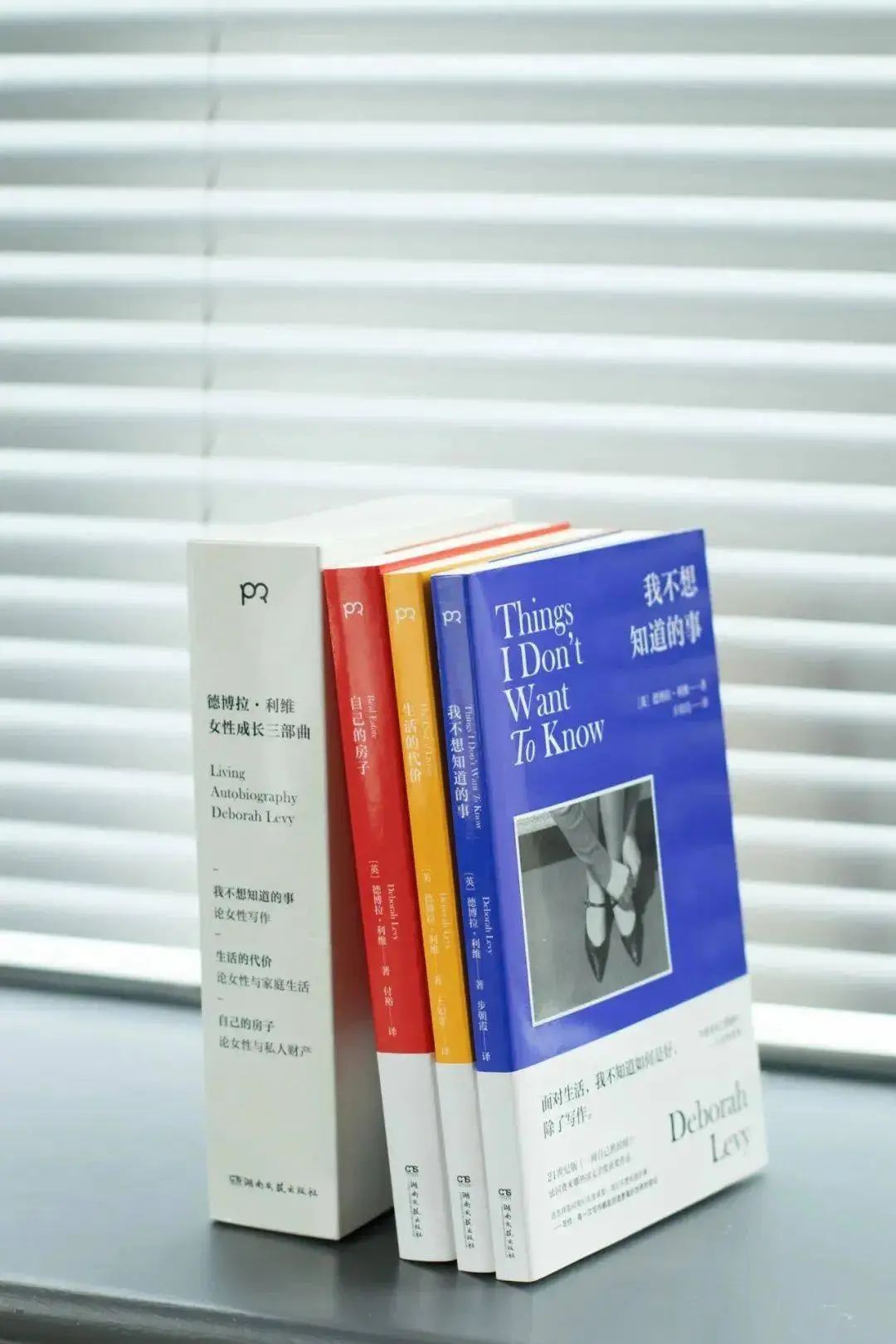

本文选自英国作家德博拉·利维“女性成长三部曲”的《生活的代价》,用轻快而诗趣盎然的笔调,还原了她的漫漫写作之路。在这本小书里,她记录了自己结束婚姻,搬到新家的一段经历——她在此写作、做体力活、与悲伤搏斗,并持续重建自己作为艺术家的生命。

“我们要么因过往而死,要么成为艺术家。”

或许也能给你一些坚定的力量。

▲ 德博拉·利维(Deborah Levy,1959 — ),英国小说家,剧作家,诗人,著有“女性成长三部曲”(《我不想知道的事》《生活的代价》《自己的房子》)。

夜复一夜,我发现自己被一个念头占据,它预示着全面的崩解,以及与此同时,全新的重建。

——埃莱娜·费兰特《失踪的孩子》(2015)

那年十一月,我和女儿们搬进一栋破旧大楼六层的公寓。公寓位于北伦敦一座山的山顶。显然,这座公寓楼正准备翻新和修复,但作业似乎一直未能开启。我们搬来三年,公共走廊的地板上一直铺着灰色的工业塑料布。要翻新和修复一座庞大的老建筑,几乎是不可能的;这种不可能性,倒与目前这分崩离析的时刻相称,令人郁郁。重新召回旧日风光,修整和复原目下这栋摇摇欲坠的装饰艺术风格大楼——在我人生的此刻,这并非一个合宜的隐喻。

我并不希望修复过往,我需要的是彻底新生。

那年冬天苦寒。公共供暖系统出了故障,暖气停了,热水停了,有时甚至冷水也会停掉。我开着三台卤素电暖器,水槽下存了十二大瓶矿泉水。停水时,马桶也冲不了。有人匿名写了一张纸条,贴在电梯门上。求助!请帮帮忙。房间实在太冷,受不了了,有人能做些什么吗?我刚上大一的大女儿开玩笑说,相比之下,学生的生活简直奢华。她离家去学校过了几周,后半夜我常在不安中醒来,觉得哪里不对。我的大女儿去哪儿了?下一刻我回过神来,意识到我们每个人都步入了新的生活。

让旧生活融入新生活纯属徒劳。旧冰箱放在新厨房里显得太大,沙发在客厅里也显得太大,几张床放在各自卧室里也都看着别扭。大部分书我都打包装箱,和其他家当一起搁进了车库。更急人的是,恰逢职业生涯最忙碌的时期,我却没有书房可用。我只能在一切可能的地方写作,一门心思要给女儿们打造一个家。可以说,相比于在核心家庭的那些年,近几年才是我牺牲最多的时候。打造这样一个家,一个母女共处的空间,是一项格外艰辛而卑微的工作,深奥也有趣。因此叫我感到意外的是,在慌乱失序中,这项工作我竟完成得相当不错。

我已深思熟虑,心如明镜。移居山顶,面对新的状况,这一切把曾受束缚和压抑的一些东西释放了出来。到了五十岁,骨骼本应渐渐疏松,我反而更加身强力壮。我精力也充沛,因为别无选择。我必须写作养家,还得承担所有重体力活儿。自由可从不免费。每个为自由挣扎过的人都知道代价几何。

我从旧家的花园里拖来两只巨大的石制花盆,摆在我卧室外面的阳台上。阳台大小不超过一面窄长的厨房案桌,仅放得下一张小小的花园圆桌和两把椅子。那两只花盆像是泊在一口小鱼塘里的远洋邮轮。它们不属于这里,不属于这高居半空、远眺伦敦的新生活。大楼公共走廊那惨淡的墙壁在二十世纪七十年代被涂成斑驳的灰色,倒是和铺在脏兮兮的绿色地毯上的那层灰色塑料布很相衬。这些走廊不分昼夜地亮着灯,洒下一成不变如暮色般昏暗的光线。平时,进入走廊会让人感觉如羊水环绕,如迷药入口,仿佛身浮于灰色的膜中。我的朋友们觉得,这些走廊看起来像《闪灵》里的场景。

我便称它们为“爱之廊”。

第一次到我们公寓(这里有上百间公寓)送货的人,在我开门的一刻,都会略显惊慌失措。如果眯起眼看,我们可以假装这儿是《广告狂人》里唐·德雷珀的曼哈顿公寓——但经历过一场小型自然灾害。也许不是大地震,而是微震,楼里的新住户由此得以一窥大楼旧时的风貌。不过,一进房间情景便大不相同,与我们过去昏暗的维多利亚式房子相比,这里明亮而通透。从日出到日暮,我们成日与青空,与空中的银雾、游云和盈缺消长的月亮为伴。

一些夜晚,当我在小阳台上裹着大衣写作时,遥远的群星看上去近在眼前。我用自己前半生摆满书的书房,换来一片群星闪耀的冬日夜空。这是我有生以来第一次体会到英国冬天的美好。

有人送了我两盆小小的草莓树,都开花了。它们很喜欢阳台的环境。这常青的植物究竟如何在十一月里结下猩红的果实?显然,这种植物在上一次冰河期前便已进化完善,因此它或许正是喜寒的。有些夜晚,我在卧室里写作时就像学生一样,不过少了啤酒、大麻和薯片。在旧日生活里,我习惯清早开始写作,但现在我早晚都写。不知道这段时间我的睡眠出了什么状况。做完那一大堆重活儿之后,要找准哪怕一句话的节奏,都难如登天。迁居过后三日,黎明前几小时,一只昏昏欲睡的大蜜蜂落在了我的电脑屏幕上。同时,台灯灯泡那头也传来嗡嗡声。我抬头一看,房间里有五只蜜蜂,都比我屏幕上那位打瞌睡的胖胖的女沙皇更为活泼。生活中我经常遇上蜜蜂,为此也时常好奇:为什么在那些以森林和树丛为背景的童话故事里,主人公极少被昆虫叮咬?小红帽穿越云杉和山毛榉树林去给外婆送面包,在狼威胁要吃掉她之前,她的小腿早该被蚊子生吞了。与她和我们同栖共生的蚂蚁、蜘蛛、扁虱、马蝇又如何?伦敦这些冬天的蜜蜂是从哪儿来的?也许它们为草莓树而来,过后又飞进了房间。蜜蜂乐于跟我共度我苦乐掺杂的生活,这似乎是个好兆头。我该如何对待它们呢?我关掉灯,合上笔记本电脑,离开了房间。我在客厅的沙发上舒展身体,十二只待拆的箱子还堆在墙边。一首艾米莉·狄金森的诗浮现脑海。我可以说它无端浮现,但其实根本就有迹可循。我全部的狄金森的书正在车库的书箱里变潮、发霉。我心里一直惦记着它们。

名声是一只蜜蜂,

它哼着一支歌——

它长了一根刺——

啊,它还有一对翅膀。

我多希望在艾米莉·狄金森的有生之年,名声曾带给她一对翅膀。我知道被人暗地中伤的感觉,也知道正如她告诉我们的,希望这事物长着羽毛,无论遭受何种挫败与漠视,永远不会停止歌唱。艾米莉·狄金森离群索居,也许是为争取自由、摆脱控制而对自我施以惩罚?此时,又一首诗无端浮现,但所谓无端,总是有迹可循。诗中有“妻子”一词,我只记得第一句:

我是“妻子”——我完成了——

我很想知道她完成了什么,接着便睡了过去,身上还穿着牛仔裤和筒靴,像个牛仔女郎——不同的是,我以天空为牧场。

那个冬天,女儿和我早餐总吃橘子。我们会在前一晚把橘子去皮、切块,加入蜂蜜和水,煮成橘子酱,放入冰箱冷藏。后来,我们的实验热情越发高涨,又在里面加入小豆蔻和玫瑰水,但随后发现,那滋味尝来就像一大清早吃进嘴的鲜花。蜜蜂应该会很喜欢,不过我并不想把这美味让给它们。我买了一只鸟鸣钟,它每个整点都会发出不同的鸟叫声。早晨七点,鹪鹩的叫声响起,与外面灰暗的冬日树木间的鸟鸣遥相呼应。下午四点,暮色四合,大斑啄木鸟发出笃笃的钻木声。晚上回家,穿过灰色的“爱之廊”,我有时还会听到夜莺的啼鸣。

大女儿上大学之后,我们家就缩水了,从四口之家变成两口之家。桌边空了,喊话声不再,让人一时难以适应。于是我“借”了另一家人过来,他们是我在街上认识的,周日我常邀请他们来家里共进午餐。这一家都是这个街区的聪明人。他们都知道我是想让自己家里人气旺一些,但从未说破,只心照不宣地配合。无论心情好坏他们都来,而心情取决于谁弄丢了运动鞋或门钥匙或手机。我们经常沉迷在午餐中无法自拔,喝下很多酒,他们还会笑话我的鸟鸣钟。他们通常一点钟来,那时唱歌的是苍头燕雀。到他们走的时候,仓鸮已开始鸣叫了。

如果不是在写东西、教书或者拆箱子,那我多半正集中精力修理浴室水池下面堵塞的水管。所谓修理,不过是拆开各种部件,在管子下放一只桶,接下来就两手一摊了。我问住在楼下的心脏科医生借了台神秘机器,它看上去就像个吸尘器,不过使用时需把几条线插在管子里。那天清晨,我身穿睡裙,外面罩了件外套,这款式有时被称作法式邮差装。我倒不是刻意穿了这么件蓝色的邮差外套来通下水管,想都没想,不过之前它恰好挂在浴室的挂钩上,穿着也很暖和。厚重实用的工装棉外套和轻薄柔软的睡衣间的反差,似乎完美总结了我的状态,不过我不知道这状态最终会导向什么结果。如今已不再扮演“社会妻子”的角色,我好像正在变成另一个人,或另一种存在。我将是谁,我将是什么?该如何形容我这种解体而重构的怪异感受?语言必得打开思想,而一旦语言封闭了思想,我们便可确定其人已被损耗殆尽。

纯粹为了自娱自乐(旁边无人),我开始思考女式睡裙这种服装款式与疏通下水管道的关系。我身上这件睡裙是黑色丝绸面料的,通常来说,可算相当性感。穿着它,我既可以招摇过市,也可以掩藏自我,毕竟女性特质本身就是一种伪装。黑色丝绸裙是女式睡衣中的经典款。在一身混搭中,我还穿了一双被我女儿称为“萨满拖鞋”的鞋子。那是一双黑色小羊皮及踝短靴,边上厚厚地围了一圈逼真到令人不适的人造皮毛,其中一边的毛垂落下来,像一条小尾巴。我在屋子里四处寻找一种叫“通厕大师”的东西,这尾巴不断抽打着我的脚踝。这双鞋是我最要好的男性朋友送给我的,他认为我需要“隔绝”,他用了这个词,这或许也是个管道维修术语,表示将暴露在外、未经处理的东西封住。我很喜欢这双毛茸茸的短靴,脚感温暖,抚慰人心,而且有种魔法气质(我幻想鞋上的皮毛是我亲手剥下来的),邮差外套与黑色丝绸睡裙似乎形成鲜明对比。

我是个男人。我是个女人。

也许我是个萨满巫师?

我希望深入考察萨满。男萨满常穿女装,在神庙中履行至高无上的职责。我还听说,朝鲜的女萨满获准穿男装,目的是将男性精魂引入体内。我的蓝色邮差装是否就有如此效用?萨满须进入他方世界,就如我须进入水池下的管道系统内部,才能搞清楚靠近浴缸的那部分堵塞的管道是如何连接过来的。双手开始刺痛,仿佛是为了给我力量,好面对眼前更多需要徒手攻克的战役。在神秘仪器和“通厕大师”的帮助下,我完成了大量的发掘工作,最终从管道里扯出一大团又黏又滑的头发。通下水道正如考古,那团头发是从深渊中掘出的人类造物。“通厕大师”作为物件,美观与实用并重。水终于再次顺畅地流过放水孔,我在孤独的胜利中旋动着那团头发。我都觉得自己不仅能发掘出古罗马,还能给它疏通下水道了。我知道,这神秘机器我也得有一台。我去还了工具,心脏科医生邀我共饮一杯。也许有一天,我会再次为恋情冒险,但这一回,我并不想为这位心脏科医生倾心。

就在那天,我在浴室里搭了一处小花园。我种下一株高高的仙人掌和几盆多肉,摆在浴缸边的架子上。它们都棱角尖锐,其中几株通体覆满白色的尖刺。水汽蒸腾,似乎令它们陷入一阵情欲狂潮——多肉植物们都开始加速生长。

新家里的一切都实打实地缩小了(除了多肉植物),与此同时,我的生活却胀大了。困难时期,找上门的工作我来者不拒;每次看到信箱里飞出的账单,我都不禁面露苦色。我开始意识到,自己需要的是那些恰当的事物。阳光、天空和露台是恰当的事物。我的孩子们在新故事中找到方向,开始重塑并打造她们自己的故事,同时和她们的爸爸保持密切联系,这一切都是恰当的事情。小女儿放学后带朋友回家,满屋子都是引吭高歌的青少年,是恰当的事。没有安静的地方可以写作,是不恰当的事。家里不养动物,是不恰当的事。但身在六楼的公寓,如何跟动物一起生活呢?我们讨论过养金鱼的事,但最后还是认为,鱼生活在池塘里会更好。我女儿说她想养一只仓鼠,但并没有实现。我们还讨论过鹦鹉,也没养成。有一次,她还说要从公园里捉一只松鼠带回家。

这事成了吗?每天早晨上学之前,她是不是都能摸一摸松鼠的大尾巴?那是她期待的,但也没能实现。现实是,她躺在床上读《了不起的盖茨比》,然后跟我说菲茨杰拉德写得不怎么样。有时候,一只动物比一本书更能带给人安慰。

我朋友杰玛对我说:“你得改造一下卧室,让自己更舒适。弄张桌子,放些架子。把那堆箱子从车库里搬上来,把书都拿出来。过一把色彩丰富的生活。”她这话的意思是给房子的墙壁漆上白色以外的颜色。“黄色很适合你,”她说,“它会让人心情明朗,更好地感受事物。”她这么说的时候,我想起我们以前把旧家卧室的天花板漆成了一种叫“英国天窗”的颜色。天花板于是看起来像沉闷的铅灰色天空。即便室外阳光明媚,屋里也是阴雨天气。日日夜夜如此。

在新生活里,我决定与色彩为伴。

我把卧室墙漆成黄色,从慈善商店买来华丽的橙色丝绸窗帘,挂起一面用染成粉色的鸡毛制成的非洲盾牌。这面盾六十厘米宽,看起来像一朵巨大盛放的花。它以特殊工艺缝制,可以开合。不过,因为钉在了墙上,盾只能保持张开,而那时我的情感却是封闭的。我需要一面盾牌,来抵挡旧日生活带来的愤怒。可以说,我现在受一朵花庇护。

我心中的女英雄之一是八十四岁的南非艺术家埃斯特·马兰古。十岁时,她看母亲和外祖母用鸡毛作画,便开始自学,后来成了艺术家。她本身就是一件艺术品——她衣服上的串珠,她手上、颈上和脚上的镯子。我想跟她聊一聊,但又不知从何说起。

埃斯特,我不知道如何在黄色中生活。我不知道如何过自己的生活。

黄色的墙快把我逼疯了。橙色的丝绸窗帘就像一觉醒来起了一身疹子。

我把非洲盾摘下,把所有墙壁刷回白色,只留下一面没动。我把盾换成一幅丝网印刷的带框奥斯卡·王尔德肖像。接着我去处理厨房的蛾子。它们像从加西亚·马尔克斯的小说里飞出来的,如瞎了眼的小恶魔般四处翻飞,被自发酵面粉和燕麦吸引,扑到橱柜里,吃得肚满肠肥。

冰箱门上有两张我用磁吸吸住的照片,那些飞蛾似乎很喜欢落在上面。其中一张照片里是英国雕塑家芭芭拉·赫普沃思,时年六十岁,正手握刻刀,倚靠着她在雕刻的巨大木球。1931年,她第一个孩子出世,之后她破开木头实体,造出一个穿孔的形态,一个洞。赫普沃思将雕塑描述为“一个理念的三维实现”。

另一张照片里是雕塑家露易丝·布儒瓦,时年九十岁,手握一把铁制刻刀,正俯身面朝一座齐腰高的白色球形雕塑。在照片中,她上身的黑色外衣里搭一件软绸衬衫。一头银发扎成一只小圆髻,耳朵上缀着小小的金耳环。布儒瓦曾不合时宜地宣称,她之所以进行艺术创作,是因为她的情感大过了自我。

是的,去感受有时令人痛苦。几个月来,我一直努力弃绝感受。布儒瓦早年随父母做织毯生意,学会了缝纫。她认为针也可以用于修复人心——而她想修复的,据她所说,就是过往。

我们要么因过往而死,要么成为艺术家。

普鲁斯特也产生了同样的念头,用他得出的结论描述我眼下的人生阶段相当贴切:

念头继悲伤而来,而悲伤变成念头之时,便已部分丧失了创痛心灵的力量。

飞蛾及过往的种种悲伤,每天都回来折磨我,就在和它们搏斗时,我又瞥了一眼歪歪斜斜地贴在冰箱门上的两位艺术家。在我看来,她们平静地塑造手中形状时,那特别的专注赋予她们一种无止境的美。对我来说,这种美至关重要。在这不确定的时刻,只有少数事物能支撑我对抗因不确定性、因不知明天会怎样而生出的焦虑,写作就是其中之一。一个念头浮现,向我靠近,也许它由悲恸催生,但我不知它能否在我神思漫漶时存留下来,更不用提我精神集中时了。数量不定的念头在各个时间维度中徐徐展开,这就是写作生活的伟大冒险。然而,我却难觅一处可安身写作的地方。

原标题:《我们要么因过往而死,要么成为艺术家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司