- +1

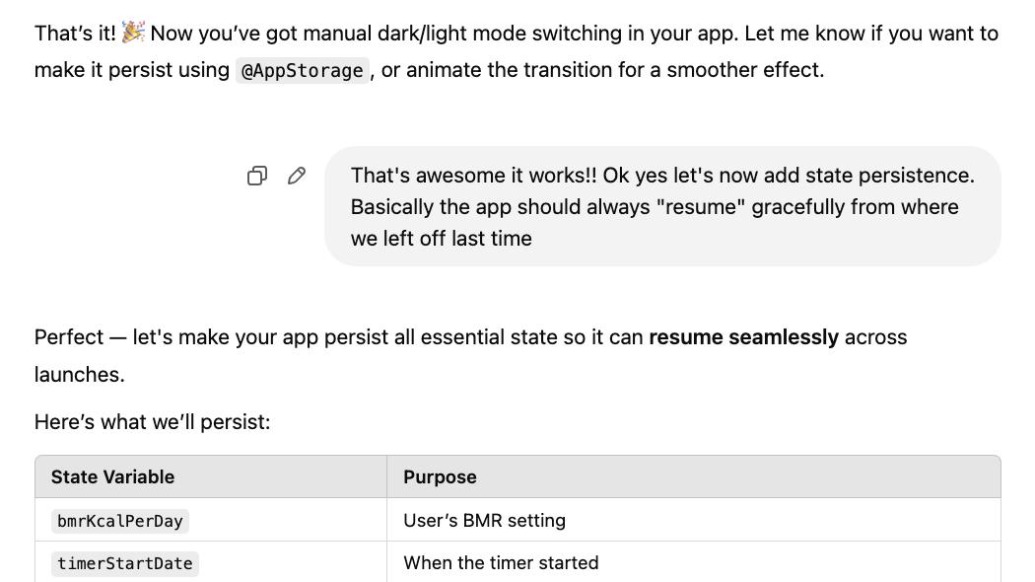

【零基础学中医】读懂这5个病机,你也能自己判断“亚健康”!

原创 启杏堂主 上海市中医文献馆

中医,作为中华民族的瑰宝,源远流长且博大精深。在其庞大而缜密的理论体系里,中医病机学说占据着极为重要的地位,它就像一把关键的钥匙,帮助我们打开理解疾病发生、发展及变化规律的大门。

中医病机学说,是专门研究疾病发生、发展、变化及其转归机理的学说。它并非孤立存在,而是以中医独特的整体观念和辨证论治为指导思想,深深扎根于阴阳五行、气血津液、经络等基础理论之中。这一学说认为,人体是一个有机的整体,各脏腑组织之间相互关联、相互影响。当人体受到外界致病因素侵袭,或者内部脏腑功能出现失调时,人体原本的平衡状态就会被打破,进而引发疾病。

病机学说有哪些内容

邪正盛衰

在疾病发展过程中,机体的正气与致病邪气之间会相互斗争,邪正盛衰就是描述这一斗争过程中双方力量的消长变化。中医经典理论提出“邪气盛则实,精气夺则虚”。这里的“实”,指的是邪气亢盛,正气尚未明显亏虚,正邪斗争激烈,临床表现为高热、腹痛拒按等较为剧烈的症状,常见于疾病的初期或中期。而“虚”则是指正气被大量消耗或素体虚弱,无力与邪气抗争,多表现为神疲乏力、面色苍白、脉细弱等症状,常见于疾病后期或体质虚弱的患者。邪正盛衰在很大程度上决定着疾病的虚实变化和转归走向。当正气逐渐强盛并战胜邪气时,疾病就会朝着痊愈的方向发展;反之,如果邪气过于强大,压制住正气,疾病就会进一步恶化。

阴阳失调

机体在疾病过程中,受各种致病因素的影响,阴阳两方面失去相对的平衡协调,进而出现阴阳偏盛、偏衰、互损、格拒、亡失等一系列病理变化。阴阳失调是疾病发生、发展的内在根本原因。比如阳盛则热,当人体阳气过盛时,会出现高热、烦躁、面红目赤、大便干结、小便短赤等实热证表现。阴虚则热,多是由于体内阴液亏虚,阴不制阳,虚热内生,可见低热、盗汗、五心烦热、口干咽燥、舌红少苔等虚热证症状。

气血失常

气血失调涵盖气与血的不足、功能异常及相互作用的失衡。气虚主要由先天禀赋不足、后天失养或久病耗损所致,表现为乏力、自汗,活动后症状加重;气滞则由情志不畅、痰瘀阻滞气机引起,导致腹部胀痛且疼痛部位不固定;气逆多因情志刺激、饮食不当,表现为肺气或胃气上逆,如咳嗽、恶心等症状。血虚常由失血过多、脾胃虚弱导致,症状包括面色苍白、头晕等;血瘀则因气虚推动无力、气滞血行不畅或寒邪凝滞血脉,表现为疼痛固定、夜间加重;血热多由外感热邪或情志过极化火引起,症状有身热、心烦等。气血失调会进一步影响脏腑功能,如气滞血瘀会导致胸痹,患者胸部出现固定疼痛。

津液代谢失常

在疾病过程中,津液的生成、输布、排泄等环节出现异常,使得津液的量、质和功能发生改变,这种状态就是津液代谢失常。主要包括津液不足和津液输布排泄障碍。津液不足多因大汗、大吐、大泻等导致津液大量丢失,或燥热之邪灼伤津液,出现口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干燥、小便短少、大便干结等症状。

内生五邪

在疾病过程中,机体自身由于脏腑失调、气血津液失常产生的病理变化,类似风、寒、湿、燥、火外邪。内风常见于肝阳上亢,多由肝肾阴虚,水不涵木,进而化风所致。患者可出现眩晕、震颤,严重时甚至引发中风,表现为突然昏倒、不省人事等症状。内寒多因阳气虚衰,温煦功能减退,机体失于温养。常表现为畏寒肢冷、腹痛泄泻等症状,以脾肾阳虚较为多见,如肾阳不足,不能温煦脾阳,出现五更泄泻。内湿多由脾失健运,水湿内生所致。除了肢体困重、胸闷腹胀、舌苔厚腻等常见症状外,还可能影响其他脏腑功能。内燥常因久病伤阴、大汗、大吐等导致津液亏耗,机体失于濡润。主要表现为口鼻干燥、咽干口渴等。内火有实火和虚火之分。实火多由外感邪气,如温热之邪入侵或情志过激,肝郁化火等引起,常见症状有高热、面红目赤等。虚火常因阴虚阳亢所致,多表现为低热、五心烦热等。

临床应用

指导辨证

通过对病机的细致分析,能够明确疾病的病因、病位、病性以及邪正关系,为辨证提供重要依据。以发热为例,不能仅依据发热这一症状就简单判断为热证。若患者除发热外,伴有恶寒、头身疼痛、无汗、舌苔薄白、脉浮紧等表现,结合病机分析,考虑是外感风寒之邪,卫阳被遏,正邪交争于肌表,应辨证为风寒表实证;若发热伴有口渴、舌红苔黄、脉数,同时还有心烦、汗出等症状,才更倾向于辨证为热证。在临床辨证过程中,需要综合患者的症状、体征、病史以及生活环境等多方面因素,全面分析病机,从而做出准确的辨证诊断。

指导治疗

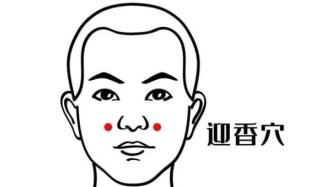

依据病机确定相应的治疗原则和方法。对于气虚血瘀的患者,采用益气活血的治法。在药物选择上,常用的补气药有人参、黄芪、白术等,它们能够补充人体正气,增强气的推动作用;活血药如丹参、川芎、桃仁、红花等,可促进血液运行,消散瘀血。在配伍时,需根据患者的具体情况调整药物的剂量和比例。若患者气虚症状较为明显,以补气药为主,适当配伍活血药;若血瘀症状突出,则加大活血药的用量。同时,在用药过程中,还需考虑药物的相互作用和患者的个体差异,如患者体质较弱,应避免使用过于峻猛的药物,以防损伤正气。此外,除了药物治疗,还可结合针灸、推拿等中医外治疗法,协同发挥益气活血的作用,促进气血运行,恢复机体的平衡。

中医病机学说承载着中医对生命和疾病的深刻认识,它不仅是中医理论的核心组成部分,更是指导临床实践的有力武器。病因病机学说内容就介绍到这里啦,如果你还有想了解的中医知识,记得在评论区告诉我们哦~

原标题:《【零基础学中医】读懂这5个病机,你也能自己判断“亚健康”!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 废墟中搭起生命之桥

- 第13次中日韩经贸部长会议举行

- 2024中国正能量网络精品揭晓

- 赛诺菲血友病新药美国获批,系首个降低抗凝血酶的血友病疗法

- 交通银行:拟向财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票,募资规模不超1200亿元

- 上海市举办F1的赛车场

- 由海尔集团投资制作的国产动画片,主角是一对不同肤色的兄弟

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司