- +1

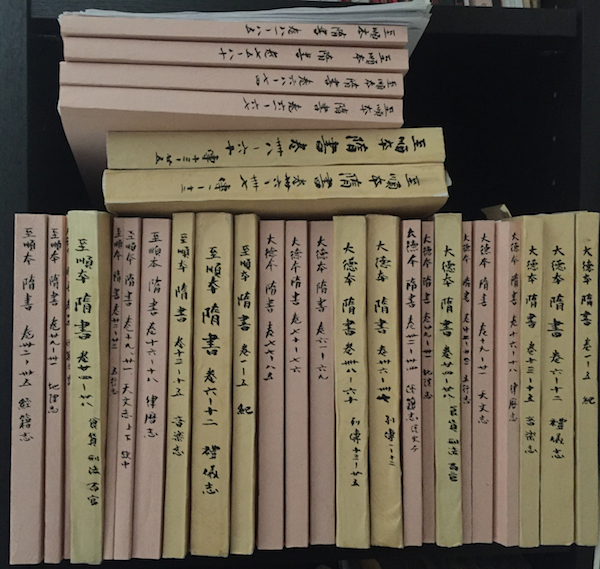

《隋书》专题︱孟彦弘谈《隋书》与快速崩溃的隋朝

孟彦弘,中国社会科学院中国历史研究院古代史研究所研究员,主要从事历史文献学、隋唐史、法制史等研究,著有《出土文献与汉唐典制研究》等,与吴玉贵先生共同承担中华书局点校本“二十四史”《隋书》的点校修订工作。

隋朝国祚短促,前后三十七年;如果从统一全国算起,则不过二十九年。隋朝为什么会快速崩溃?唐人编《隋书》有没有刻意贬低隋朝的形象?身负骂名的隋炀帝有没有被“冤枉”?孟彦弘先生在访谈中介绍了他的看法。

《隋书》被认为是唐代官修正史的代表作,“官修”是否影响史书的立场?

孟彦弘:从史学史的角度,不少人强调唐代“官修”史书的特点。不过,唐初修前代史,好几种其实在隋代已经着手。且虽是官方组织,但有好几种实质是私修,如南史、北史。不必过于强调唐初修史的“官修”这一点。

修史,跟做别的事不一样,非得能看到相关档案资料才行。以私人身份撰史,也得有条件接触、收集原始材料才行。至于说到回护、避讳、诬妄等等,任何史书都会有。过去常有人从编纂学的角度,评论某部史书体例是不是完善、遣词造句是不是简洁等等。像刘知幾《史通》主要就是这样来谈的。这其实是为将来修撰史书服务的,是讨论“编修学”。我们研究历史,主要是将它当作材料来看,是从史料学的角度来看,是不是保存了更多、更原始的材料。主要是要关注史料的价值,对编撰技术并不太关注。况且,不管它编得好不好,我们都得用它,没得挑、没得选。说它修得好还是坏,实际没大意义。现在学术界有不少学者关注“书写”问题,这很有意思,对我们把握、理解史料很有帮助。但也并不是每部史书、每个部分都别有深意,不要“扩大化”。

《隋书》的史料来源,主要还是官方档案。比如《孝义传》中的人物,大多是下诏褒奖或“表其门闾”的,他们的孝义行为是上报过朝廷的。这个类传,主要依据的就是上报朝廷的材料。比如《隐逸传》中的《李士谦传》,明确说乡人“条其行状”,上报给尚书省,请求给他谥号。他的传,当然主要就是根据尚书省存的这份行状了。

无论是官修还是私修,一部大书,总会有种种问题。有的问题,比如一个人立了两个传,这当然是工作疏忽;有的问题,却未必是书成众手、工作疏忽所致,比如纪与传、传与传之间的牴牾。这主要是因为所依据的史料各不相同,即“史源”不同。比如我们将某人的传与该人的碑或墓志相比对,一些经历、行事就对不上。就好像有的领导干部改年龄、改履历,这必然造成同一个人的不同档案,填写的内容就不一样。这不是编撰学的问题,是史料学的问题。

有些观点认为,唐人编《隋书》有刻意贬低隋朝形象的嫌疑,您怎么看?唐初修纂者在修《隋书》时有没有面临建立自身的合法性的问题?

孟彦弘:过去我也有过类似的想法,但近来细想,似乎又不尽然。魏晋几百年,政权更迭十分频繁,人们其实不太把政权更迭当回事,这跟明末完全不同。既然不当回事,所以也就没必要刻意“抹黑”。

另外,官方修史,操作性要强,更难反映个体的意见,越是集体工作,就越难以完全实现“抹黑”之类的事情(局部的删削、篡改是可能的)。《隋书》主要还是依据官府档案加以编排,当然不排除对个别人、个别事,有特别留心,或者加一个比较特别的史臣的按语之类。

当时的人对所谓“合法性”或“正统”的问题,并不太重视。他们也讲五德,也讲天命,但总的来说,忠君、忠于一家一姓的观念也不强烈,对“合法性”也没有太多的强调。武则天移唐祚而立周,李唐又重建,易代之际,也没有发生过大的政治动荡、没有进行过大的政治清洗。安史之乱中,对张巡死守睢阳,唐人也有不同看法。对出仕安史政权的李唐大臣的处置、对安史叛将的处理,都没有上升到非人道的高度。同时,隋炀帝死在江都,越王侗在洛阳继立,成为一个政治中心。李渊、李世民父子是从山西起兵,入关中,占长安,也不需要特别证明自己的合法性。

唐初君臣反省:隋朝那么富、那么强,怎么说垮就垮了?他们认为主要原因,是滥用民力、劳财伤民。但唐初史臣是不是刻意把隋炀帝的劳民伤败、滥用民力,予以强化呢?也有可能。但这不是为了证明李唐合法化,这大概可以肯定。

《隋书》对所谓“合法性”没有太多的强调,似乎并不需要把隋朝讲得一团漆黑,李唐王朝才有改朝换代的“合法性”。《隋书》卷七十杨玄感李密传之末,有很长的一段“史臣曰”,就是谈炀帝的过失。对抗大唐的尧君素仍收入《隋书》卷七一的《诚节传》,“史臣曰”还将他与独孤盛、元文都、卢楚并列,说他们“不知天之所废,人不能兴”,“虽功未存于社稷,力无救于颠危”,但还是比“苟免之徒”要强。独孤盛是在江都被宇文化及杀的,元文都、卢楚是在东都被王世充杀的,尧君素是对抗唐军的,但唐初史臣却把他们放到了维护杨隋王朝的同一拨人中。

人们不太把政权更迭当回事。比如李崇,听到隋文帝控制了政权,将行禅代之事,说“合家富贵者数十人,值国有难,竟不能扶倾继绝,复何面目处天地间乎!”想要呼应尉迟迥,但听说控制并州的叔父李穆已经决定支持隋文帝,自己也就改变了主意,“亦归心焉”。李安得知其叔父想要谋划除掉隋文帝,于是告密,叔父一家被杀。隋文帝要封赏他,他婉辞,隋文帝也替他保密,没有大肆宣扬他的“大义灭亲”。宇文化及在江都发动政变,杀了隋炀帝,当时在江都的官员都到朝堂表示支持,惟独许善心不去,他侄子骑马去催他前往,劝他说:“天子已崩,宇文将军摄政,合朝文武莫不咸集。天道人事,自有代终,何预于叔而低徊若此!”善心不肯随去。他侄子哭着说:“将军于叔全无恶意,忽自求死,岂不痛哉!”这跟后代,很不一样。

对易代的反应特别大,大概是宋以后吧。特别是明末,表现得最激烈。但也主要是士大夫,特别是江南的士大夫。这跟学校的普及、理学的传播,特别是清军的血腥高压,大概都有些关系。普通老百姓大概比较漠然吧。谁坐天下,他们都是草民,都要纳粮当差。

天下是一家一姓的天下,这个意识很强烈。比如隋文帝晚年,太子杨勇、蜀王杨秀被废,高颎也被废黜,大臣裴肃上书劝诫。隋文帝对杨素说:“裴肃忧我家事,此亦至诚也。”蜀王杨秀被征,装病不来,源师劝杨秀从命,杨秀很生气,说“此自我家事,何预卿也!”

隋文帝对自己利用禅让的形式取周建隋,也觉得有种种偶然性。隋文帝要巡幸岐州,王谊就进谏,说:“陛下初临万国,人情未洽,何用此行?”文帝说:“吾昔与公位望齐等,一朝屈节为臣,或当耻愧。是行也,震扬威武,欲以服公心耳。”这虽是句玩笑话,但说明隋文帝并没有把他当皇帝、建立隋朝当成天命所归。当时的人,也不觉得杨坚称帝是天命所归。宇文忻就对梁士彦说:“帝王岂有常乎?相扶即是。”能支持杨坚称帝,也能支持别人称帝。

正因为这样,隋文帝对功臣大开杀戒,手段有时也几近下作。比如,听说李彻有怨言,“上闻而召之,入卧内赐宴,言及平生,因遇鸩而卒”,下毒杀了他。王世积“见上性忌刻,功臣多获罪,由是纵酒,不与执政言及时事。上以为有酒疾,舍之宫内,令医者疗之。世积诡称疾愈,始得就第”。杀得连他自己都不好意思了,对太子解释说:“微刘昉、郑译及贲、柳裘、皇甫绩等,则我不至此。然此等皆反复子也。……任之则不逊,致之则怨,自难信也,非我弃之。众人见此,或有窃议,谓我薄于功臣,斯不然矣。”

《隋书》卷四十“史臣曰”,对高祖诛功臣,基本是各打五十板。“遂贪天之功以为己力。报者倦矣,施者未厌……虽时主之刻薄,亦言语以速祸乎?”“然高祖佐命元功,鲜有终其天命……皆深文巧诋,致之刑辟,高祖沉猜之心,固已甚矣。”

一般通史类著作对隋朝往往匆匆带过,人们也习惯“隋唐”并称,隋有没有隐没在唐的光环之下?

孟彦弘:隋朝是唐朝的一个过门,一个上桥的匝道。从历史发展来看,我觉得从隋统一到唐武则天,应该归为一个阶段、一个时期。在我们看来,就是如何在政治上解决一个地方政权转变为中央政权的问题。

577年,北周灭北齐,统一北方;589年,隋朝征服陈朝,统一了中国。统一后执政者采取高压政治,并且有很强的地域歧视心态,行动上也确实有地域防范的举措。比如隋炀帝一方面将政治中心往洛阳移,同时又环洛阳修了一圈沟堑。北周灭北齐、隋灭陈,是西北一隅的落后地区对先进地区的征服,同时也是一个实现从落后到先进的转变过程。这两个转变,实际上要到武则天时期才算是完成了。所以,隋和唐前期同属一个大的阶段。学术界也没有低估隋朝的历史。

隋朝备受诟病的事件主要发生在隋炀帝身上:征高丽、开运河、多次巡游、役民无度。但近些年学界似乎有一些“翻案”的声音?学界对这些事件如何评价?

孟彦弘:隋朝一共才不到四十年,炀帝执政十三四年。他执政后期出现了全面的社会动荡,主要原因确实是扰民、滥用民力。

他一上台就营建东都、显仁宫,动用的劳力达百余万。开凿运河、修直道、修长城、环东都掘堑,动员人力少者十数万,多者几十、上百万。他执政的前半段,屡屡巡幸,一次有时要持续好几个月、小半年。比如,他上台的第四年(607)四月至八月,沿黄河西岸,北上至榆林,入楼烦关,至太原,返东都。608年三月至八月,至五原,祠恒岳,返东都。609年二月,自东都返京师。三月,巡行陇右,沿洮河西上,在今刘家峡附近渡黄河,至今青海乐都;经祁连,至张掖,九月入长安。十一月幸东都。他出巡,地方就得接待,所到之处,都要求当地官员丰盛接待,常常将自己认为接待得不隆重的官员加以惩处。比如,大业五年(609)征吐谷浑,民苦劳役,时任天水太守的乞伏慧“坐为道不整,献食疏薄,帝大怒,命左右斩之。见其无发,乃释,除名为民”。大业九年他到上谷,“以供费不给,上大怒,免太守虞荷等官”。

炀帝执政的后半段,612、613、614年,连续三年攻打高丽。动员了大量的人力、物力。为了造船,民工长时间泡在水里,腰以下都有生蛆的。

持续这么做,老百姓负担很重,过得很苦。这是激起民变的直接原因。《张须陀传》称:“会兴辽东之役,百姓失业,又属岁饥,谷米踊贵。”《杨善会传》称:“山东饥馑,百姓相聚为盗。”

有学者认为他开凿运河、巡幸,是要改变此前的“关中本位政策”,并不是他个人追求享乐。我想,目的是一回事,结果又是另一回事。即使炀帝巡幸有他的政治目的,但客观的结果,是老百姓负担陡然加重,生活很困顿。无论他的目的是什么,无论要体现怎样的国家利益,事实上老百姓因此而过得很不好,甚至不得不铤而走险,这总不能说是好事。运河开凿,确实起到了便利运输的作用,但在当时并不是只有这一项工程,而是有许多工程在做,是许多工程中的一项。把这项工程从许多工程中抽出来,谈其价值和效果,就变成了只是对这项工程如何评价的问题。这能说明什么呢?说明很有必要?很有价值?其实没有人否定它的价值。

我们研究历史的人,常常是从事后看,从国家利益来着眼,其实,我们还是要站在当时、普通人的立场来看。要以人为本。许倬云说,二十世纪许多坏事,都是打着国家、民族的旗号干的。他只认两头,一头是人类,一头是个体。我很认同。我们确实要以人为本来看问题。同时,我们也要用旁观者的立场来审视历史,不能总是站在中原王朝的立场、站在朝廷的立场、站在某个民族某种文化的立场来看。这很容易变成国家主义者、民族主义者,甚至种族主义者,这不好。

就隋炀帝个人来看,他确实是一个好虚荣、好显摆的人,比如他很爱写诗,写得也不错,但对写得比他还好的人,就很烦。他好大喜功、喜欢粉饰太平。他觉得隋朝很厉害,要给人夸耀隋朝很富裕,营造四夷来朝的气氛,让裴矩在武威、张掖引诱西域胡人来中原。大业六年(610),“诸夷大献方物。突厥启民以下,皆国主亲来朝贺。乃于天津街盛陈百戏,自海内凡有奇伎,无不总萃。崇侈器玩,盛饰衣服,皆用珠翠金银,锦罽絺绣。其营费巨亿万……大列炬火,光烛天地,百戏之盛,振古无比”,“又令三市店肆皆设帷帐,盛列酒食,遣掌蕃率蛮夷与民贸易,所至之处,悉令邀延就坐,醉饱而散。蛮夷嗟叹,谓中国为神仙”。这个营造出来的盛世,是要花钱的。615年正月初一,周边近三十个小国派使者来朝,有学者怀疑,这些其实并不都是使者,很可能是来隋朝做生意的商人装扮的。

当然,隋炀帝对江南有好感,曾长期住在江都(今扬州)。他的这个态度,是有益于削弱乃至打破关陇人对关东、江南的地域歧视的。但隋末的社会动荡,并不是这个原因所导致的。

如何看待隋末出现的大动乱?这一时期的动乱在中国历史上也颇具转折意义,如果不是隋炀帝的个人作为所能解释,还有哪些因素值得探讨?

孟彦弘:秦吞并六国,西晋结束三国,隋统一中国,这三个结束分裂、实现统一的王朝,都很短命。宋以后,不存在“分裂—统一”这样的问题。这是偶然的,还是有什么更深层的原因呢?一个政权,怎么才能稳定?从分裂到统一,是不是要有一个稳定期?这个危险期有多长?北周灭北齐、隋灭陈,对原北齐、陈,实行了高压政策。史书上常说,这些地区原来的官员,很多“久不得调”。《颜氏家训》里说,自己不能决然引退,怕被人指为不合作。但蒙古人、满清南下,都很残酷,也没有导致政权很快崩溃。前面已经提过,一个地方性的政权,随着武力征服,变成了一个全国性的政权,如何完成这个转变,确实是一个问题。所谓关陇集团、关中本位政策,也是从这个意义上来谈的。在这个转变过程中,有多种可能性,不是必然就要崩溃。事实上,唐朝建立伊始,也面临着这个问题,但直到武则天时期,才算是完成了这个转变。这大概需要一代人的时间。但隋朝的崩溃,主要还是滥用民力、民不聊生的问题。如果不是隋炀帝这样一位胡折腾的君主,也许可以较为顺利地完成这个转变,至少不会导致社会的全面动荡。在集权体制下,真是一人兴邦、一人丧邦。特别是在一个社会转型期,遇上这样一位君主,真是一个悲剧。在这样的体制下,也只能寄希望于出明君。这是无可奈何的。

唐初期,尤其是贞观年间,君臣论治常常探讨隋朝忽亡的历史教训。唐朝的开国君臣,是目睹了、经历了隋朝末年的社会大动荡,是眼看着一个强大的厉害的隋王朝,很快就走向了崩溃,而这个崩溃,并不是有实力的集团导致的。杨玄感起兵,很快就被镇压了。这个崩溃,是普通民众的暴动导致的。所以李世民才会说,老百姓就是水,朝廷是船,水能载舟,也能覆舟。君臣论政,就是要以刚刚灭亡的隋朝为借鉴,不能犯隋朝那样的错误。贞观之治,并不是说唐初社会经济有多好,社会有多富裕,而是认认真真地要以隋亡为鉴,爱惜民力,不折腾,休养生息,社会复苏。以隋亡为鉴,以人为本、爱惜民力,才是贞观之治的表现。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司