- 6

- +1

林贤治《探索鲁迅之路:中国当代鲁迅研究 (1949-1999)》序

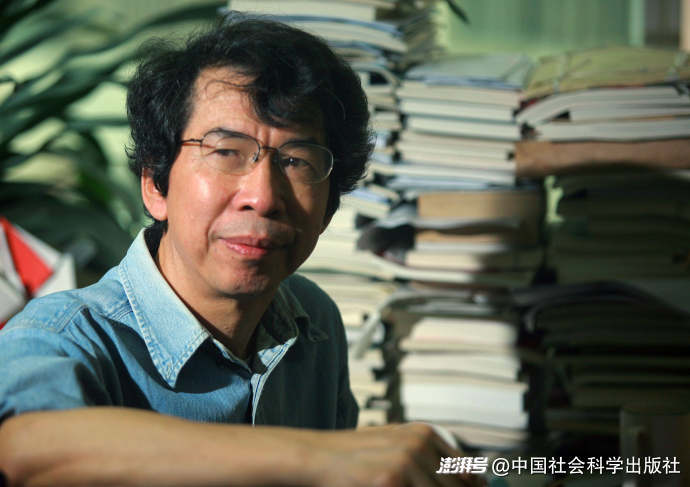

林贤治

林贤治

《探索鲁迅之路:中国当代鲁迅研究 (1949-1999)》序

一天,北京来电话,是一个女性的陌生的声音。电话里称说是出版社的编辑,正在制作王得后先生编选的一部关于鲁迅的书,王先生托请她让我作序,特意征求我的意见。我听说是王先生的事,话没听清楚,便随即应承下来。待书稿到得案头,才赫然看见“研究”二字。研究从来是学术圣殿中的事,我非学术中人,可有此置喙的资格?

我确乎很早便读鲁迅,“文革”时有好几年简直离不开他的书,因为惟有他的存在,才使我在艰难的岁月里获得生存的勇气。出于亲近的欲望,陆续读了一批回忆录,也读了有数的几部研究著作,如《鲁迅事迹考》《〈两地书〉研究》等。等到《人间鲁迅》的写作完成之后,阅读这方面的机会便大为减少,几近中断了。

接触中,得知鲁迅研究集中于两部分人:一是政治家,再就是学者。关于政治家,鲁迅早就做过演讲:《文艺与政治的歧途》;而学者,在他那里好像一直不怎么讨喜,而他又好像特别敏感于别人的评论,因此不可能不生警惕。直到临终,他谈到为他所敬重的老师章太炎时,也都特别关注他“身衣的学术的华衮”。

王先生编选的《鲁迅研究五十年》,让我重返这方面的阅读,填补了因为多年怠惰而留下的鲁迅研究史知识的空缺。这是我至今见到的选材最谨严的一部鲁迅研究论文集。涉及范围广,包括哲学思想研究,作品研究,文献研究等。时间跨度也大,涵盖新中国两个时期:“以阶级斗争为纲”的时期和以经济改革为主的时期;两个时期中间既有断裂,又互相衔接。作者有如上述,既有文艺官员,也有学者,而学者更众。他们的研究,随着时势的推移,形成相对的两个世代。但是,无论如何的新老交替,同处于一个体制的框架之内是没有问题的。

选文按时序编排,头三十年约占全书的三分之一。全书以李何林开篇,内容是对毛泽东评价鲁迅的三个“家”——“文学家、思想家、革命家”——的阐释,“代圣人立言”。茅盾的文章为纪念鲁迅逝世二十周年而作,使用报告的语言宣讲鲁迅,思路还是分前后期,肯定后期而否定前期。文章指出,鲁迅强调“国民性”的痼疾是“偏颇”的,对历史上人民的作用估计太低,忽视中国人民品性上的优点。其实,“国民性”的内涵是很丰富的,这种指摘何止于偏颇而已。其余几篇,除了王瑶梳理鲁迅作品与中国古典文学的历史联系之外,都是具体的作品研究。陈涌论《呐喊》《彷徨》的现实意义,工具是认识论的反映论,用的是文艺社会学的传统方法。从民主主义到共产主义,他和茅盾在文章中同时使用了从瞿秋白的《〈鲁迅杂感选集〉序言》那里抽绎出来的公式,颇有教条主义和机械论的味道。冯雪峰论《野草》,将《野草》分为三类:健康的、积极的、战斗的抒情部分,讽刺部分,空虚和灰暗的部分,说这三个部分构成鲁迅思想上的矛盾,及其自我的思想斗争。他指出,矛盾的根源和本质,就在于“资产阶级的个人主义思想”。自延安整风以后,反对个人主义便成了在知识分子中开展政治思想斗争,也即“思想改造”的纲领。在五十年代中期,恰值反右斗争前夕,冯雪峰借用“个人主义”的概念描述鲁迅前期思想和创作的“局限性”,回过头看,实在很有点讽刺喜剧的色彩。唐弢论鲁迅杂文艺术,说逻辑思维、形象思维,都没有什么新意。他说鲁迅杂文在题材、形式、语言方面所以能够驰骋自如,就因为鲁迅接受了“马克思主义思想武装”的缘故,同样是流行的说法。何其芳《论阿Q》一文,批评相关评论将“阶级和阶级性”简单化,应当说是有见地的;然而,由于其方法仍旧是单一的阶级分析,最终一例滑落简单化的泥沼之中。

书中选入《人民日报》两篇社论,分别置于前后两个时期的首要位置,此举极有创意。在特殊的政治形态和学术语境中,引入官方的权威话语很有必要,因为它足以制造和引领一时风气,所以葛兰西称为“霸权话语”。它具有指标性的意义,一旦众声喧哗,则已是另一番风景了。

三十年的鲁迅研究,并非乏善可陈,毕竟有所拓展;若说取得较大收获,当在八十年代以后。此时,坚冰打破,冻雷乍醒,虽然有过两次反对资产阶级“自由化”运动,而学术界同文艺界一样,依然保持活跃。国外现代思潮的涌入,各种哲学社会科学著作的引进,无疑地为鲁迅研究提供了许多新的思想资源。

写成于1967年而校定于1981年的耿庸的文章,以书简的形式谈“鲁迅思想”,机智地打破了那种将它割裂为前期与后期、进化论与阶级论、民主主义与共产主义的做法。这种做法的症结,在于无视鲁迅思想的本质性和一致性。在作者看来,鲁迅从来不曾否弃达尔文进化论,即使在前期,也并非那类庸俗进化主义者,或社会达尔文主义者;当鲁迅运用进化论的某些概念于社会斗争时,却是反其意而用之的。他强调说,从一开始,鲁迅便已明确地分清自然的和社会的、物质的与精神的界限了。这是一个有着苦痛的人生经验的思想者的结论。文章的校改和发表,正当短暂的“思想解放运动”期间,作者想必受到当时的精神气候的鼓舞。

在同一时间里,王先生突出地把“立人”作为鲁迅思想的核心问题提了出来,并加以系统地论述。在《致力于改造中国人及其社会的伟大思想家》一文中,他指出:“根柢在人”“立人而凡事举”,这是一个总纲。所谓“立人”,一是立个人,由个人的觉醒导致“群之大觉”;二、人是目的,不是手段,“尊个性而张精神”乃是“道术”,最后将建立“人国”。三、重视人的人生实践和社会实践。文章表明,“立人”的思想贯彻于鲁迅一生的始终,这就打破了过去囿于前期的阈限。在长期接受集体主义规训的语境里,强调人的个人性、目的性和实践性,是有着强烈的现实意义的。

王富仁的《中国反封建思想革命的镜子》是一篇有影响的论文。同陈涌的文章一样,都是论述鲁迅的《呐喊》《彷徨》,而且都是“镜子”。不同的是,陈涌所论偏重政治和革命,王富仁则把政治革命容纳到思想革命之中,深入发掘小说的思想意义。在鲁迅作品研究上面,这是一个有力的推进。

过去的鲁迅研究,很少涉及思想之外的内心世界。王晓明的《现代中国最苦痛的灵魂》,探讨的是鲁迅的心态史,而且着重于阴暗的部分,这是需要特别的眼光的。鲁迅何以执著于国民的精神病态?文章从内部寻找原因,认为根源在于他本人的“幽暗”,长期造成的对黑暗的敏感。王晓明把一个人的思想人格的独立性和孤独感联通起来,从心理学的角度,阐释鲁迅作为一种哲学、一种状态的“绝望的抗战”。

对鲁迅小说的理解,汪晖撇开过去的“镜子”理论,寻找到了另一面精神史的内视镜。在这里,除了心态、情感,还多出一个观念的、哲学的层次。他从《鲁迅全集》中挑选“中间物”作为关键词,执简驭繁,用以概括鲁迅小说的精神特征。“中间物”,隐含着事物的存在和转化的必然性。面对旧时代的亡逝,新时代的到来,作为改革者和战斗者,意欲反叛传统而又无法挣脱旧物的纠缠,决心作韧性的反抗而又深知生命的有限性,对于“此在”的感知与认识,不可避免地带来使命感与现实感的撕扯,悲剧性由此而生,形成为小说的情绪底色或基调:“一种湍急的、深沉的诗意的潜流”。

对鲁迅而言,“中间物”最终表达为一种自我牺牲。但是,文章接着把鲁迅对“中间物”所作的这种自我规定,外溢至小说中的知识者,甚至历史人物如屈原、司马迁等人的身上,认为具备同一的精神特征。这里未免过度阐释,有一种理论泛化的倾向。

如果不是结束“文革”而开创第二个“新的时期”“无产阶级专政下的继续革命”仍将继续,那么,支克坚的“阿Q论”将不可能产生。在《关于阿Q的“革命”问题》一文中,他认为,鲁迅是整个地否定阿Q的“革命”和阿Q式的“革命党”的。他重点剖析了阿Q的“精神胜利法”,指出对压迫者、奴役者的向往和倾慕,是阿Q思想性格方面最根本的特点,也即“精神胜利法”的实质所在。究其原因,乃是小农业生产、封建宗法制度造成的闭塞性所致。鲁迅在小说中,突出地表现了反映在阿Q身上的小生产的局限性,而不是革命性。他认为,改造“国民性”,仍然是解读《阿Q正传》的钥匙。同样的命运是,如果时间还停留在“文革”后期,周围一片“批孔反儒”的声浪,高远东对于《故事新编》中的《采薇》和《出关》,也将不会就鲁迅的有关儒家思想的看法作目下一般的解读。

后二十年的鲁迅研究,确实有不少突破性的发现,但是毕竟是从前三十年衍生而来。前三十年乃至更早的思想意识,不能不对后二十年产生影响,正如导论所说:“习惯是可怕的力量。”

这里拿最出色的两篇论文为例,其中就重复使用了前三十年惯用的学术话语。就说王先生的论“立人”。他说鲁迅后期掌握了“辩证唯物主义和历史唯物主义”,把“立人”思想建立在马克思主义理论基础上,成为“一位杰出的马克思主义思想家”,似乎非此不足以言“发展”。其实这种说法,对鲁迅思想的独立性和独特性来说是有损害的。诚然,鲁迅阅读过马克思主义的著作,但是作为一种社会学说,只能说它丰富了鲁迅的思想,却不能涵盖或改变鲁迅的思想。王富仁的“镜子”一篇,末尾同样不忘指出鲁迅缺乏历史唯物主义观点,不能考察人们的历史活动的动机的原因,没有摸到社会关系体系发展的规律性,没有看出物质发展程度是这种关系的根源等等,甚至指鲁迅小说“没有表现出中国无产阶级的革命领导作用”,而所有这些,照样被归纳为所谓的“局限性”。对于一个人的变化,过分夸大甚至神化某种外在力量的作用,无论是物质的还是精神的,却往往是不切实际的。

这里可能关涉到一个学术环境问题。具体的语境,要求论者的言说,在政治上绝对“正确”,合乎安全规范。几十年一贯制,人文科学领域同样存在一个“路径依赖”的法则。因此,鲁迅研究的正常发展,仍然有待环境的进一步净化。首先去除“圣化”现象,无论来自意识形态,还是经院哲学;改变侍从主义状态,而后恢复自我作为鲁迅“相关者”的独立身份。这就是“立人”。个人性和独立性,恒在地,是社会人文科学实践中的首要问题。

《探索鲁迅之路:中国当代鲁迅研究(1949-1999)》是一本论文集,其中收入一篇书简,一篇短评,不拘泥于语言形式,这是一种开放的态度。在这里,一贯重视学术的钱理群以不那么学术的文本形象现身,倒有几分鲁迅式的风采。文章热烈赞美鲁迅无羁的自由感,为“极端”“偏激”“片面”辩护,肯定鲁迅的怀疑主义的否定性思维:怀疑、挑战、审问、判决,“于一切眼中看见无所有”。其实,这正是视中庸主义为死敌的战士的思维。一、鲁迅是战士,而且敢于单兵鏖战。鲁迅不同于一般作家、学者或其他的什么“家”,在鲁迅这里,“家”只能成为战士的前缀。若要说“回到鲁迅”,就是回到战士这里;唯其如此,才能使成为研究对象的鲁迅不致于化作“活化石”。二、从鲁迅研究者一面来说,是否需要具备一点“鲁迅精神”?倘使研究者是那种自命的客观主义者或中庸主义者,憎厌斗争,鄙弃批判,其研究结果有可能符合鲁迅原貌的吗?这是一个问题。

还有一个研究的语言载体问题。对于鲁迅这样的小说家和杂感家来说,研究的书写方式就不应仅限于论文。记得美国政治学者阿伦特说过,最宜于表达思想的文体就是随笔。尼采、德勒兹、齐奥朗用断片式随笔写哲学;阿伦特,包括薇依、本雅明他们的研究,都曾用随笔书写。刚刚去世的、我所尊敬的美国人文社科学者、《弱者的武器》作者詹姆斯·C·斯科特就是一位现代学术写作规范的“离经叛道者”。他忠告说:社会科学学者可千万别以为自己的学科能完全适合某个你在研究的问题,这种局限无助于我们的思考。他认为,有必要把视野放宽至历史、文学、民间通俗文化,包括书写方式。

把文章写完,才发觉我在一列整齐光洁的“皮鞋脚”跟前伸出去一只“草鞋脚”。如果王先生不以为不协调的话,那么就当作序文罢。

2024年7月30日,子夜。

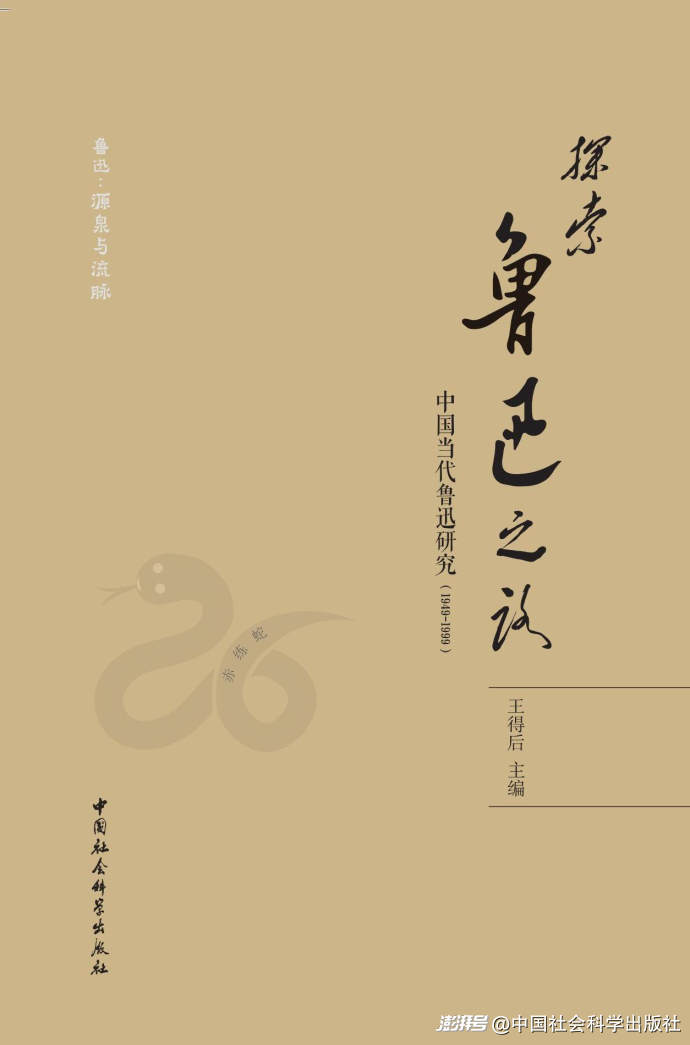

基本信息:

王得后 主编

2025年1月

ISBN:9787522741512

源泉与流脉丛书

内容简介:

王得后先生从1949—1999年中国鲁迅研究中采择了一批极富代表性的文章,编得此书;这些文章可为梳理鲁迅研究史提供重要的线索。鲁迅作为几代学者的思想引路人,手执火炬,陪他们一起度过心灵的漫漫长夜。相信这些带着温度的学术文字,会引领读者接近鲁迅,并感悟精神传承的魅力。

推荐语:

王先生编选的《探索鲁迅之路》……是我至今见到的选材最严谨的一部鲁迅研究论文集。

——林贤治

一条“我们”与“我”的纠缠突破和变奏的历史演进轨迹,在王得后先生精心遴选的这些文章当中,若隐若现而又异常清晰地显示了出来。

——王培元

希望年轻读者对前辈已有的鲁迅研究有对话的兴趣与热情,由此推进鲁迅研究的不断发展。

——王得后

作者简介:

王得后,作家,谱名德厚。1934年生,退休老人,汉族公民。自述:“生于旧社会,长在红旗下。大学本科,不名学士。生逢其时,幸得以研究鲁迅为职业,历三十有年。缺知少识,忝为北京鲁迅博物馆研究馆员。”

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 谁在把水搅浑

- 服务业扩大开放,多领域明确试点任务

- 中汽协倡议规范驾驶辅助宣传

- 国际金价再创历史新高

- 宇树的任务已经完成?王兴兴也在等待行业拐点

- 国际东方学大师,精通英文、德文、梵文、巴利文,能阅俄文、法文,尤精于吐火罗文

- 陶渊明的代表作之一,有名句“ 忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司