- +1

为何北魏孝文帝不惜杀死儿子,也要孤注一掷全面华化?

当我们回顾中华五千多年的历史进程时,民族之间的交融一直是绕不开的话题。

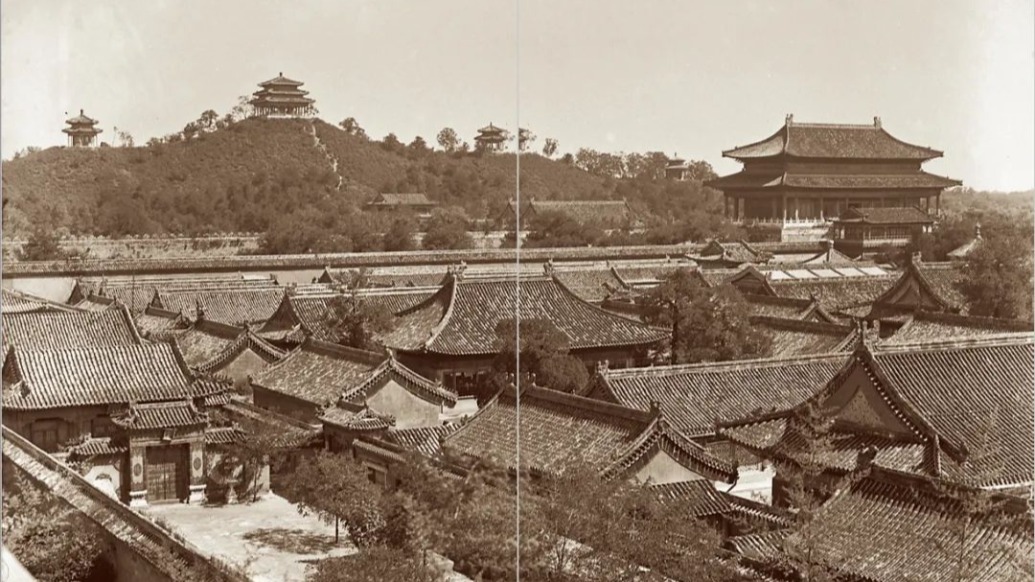

特别是两晋南北朝时期的民族迁徙,在一定程度上促进了民族的大融合。这其中,北魏孝文帝迁都洛阳更是堪称民族融合的关键里程碑。

而他最震撼历史的措施,就是运用铁腕彻底实行鲜卑华化,任何反对都在所不计,甚至将太子处死亦在所不惜。

对于孝文帝的做法,后世认为其中的原因颇多。其中最重要的一点,当代知名史学家李定一在其著作《少年爱读中国史》中剖析道,这首先应从他的教养中去探寻——他是一位在中原文化熏陶下长大的“鲜卑皇帝”。

书名:少年爱读中国(插图版)

作者:李定一

出版社:重庆出版社

出品方:华章同人

出版时间:2025年2月

以下内容节选自李定一《少年爱读中国史》,内容略有删减和改动。

孝文帝的母亲是中山王李惠之女,李惠是汉人,其妻为鲜卑人。孝文帝“生而洁白”,由冯太皇太后抚养教育成人。

这位冯太皇太后的伯祖父冯跋,是“十六国”时期仅有的四个汉人建国者之一(四个汉人政权即冉闵的魏国、李暠的西凉、张寔的前凉及留在北方的世族后裔冯跋在今河北一带所建的北燕)。

北燕维持了近三十年(407—436),它与拓跋魏对抗不屈。冯跋死后其弟冯弘继位,为拓跋魏败,逃入高句丽被杀,一子一女均被俘,子冯朗降后官至刺史,女为北魏太武帝纳入后宫为左昭仪。

冯朗坐事被诛,其女入宫受姑母(左昭仪)“抚养教训”,年十四选为太子妃,太子即位为文成帝(452—465年在位),冯女成为皇后。

冯太后画像

文成帝在位十三年而崩,献文帝(466—470年在位)虽非冯女亲生,但年仅十二岁,丞相乙浑谋逆,“由太后密定大计,诛浑,遂临朝听政”。

献文帝后宫李夫人于467年生孝文帝后三年即逝,冯太后对此孙儿钟爱异常(一说是她与内宠李弈私通所生之子,献文帝借故诛李弈,帝即暴崩,“时言太后为之也”),“躬亲抚养。是后罢令,不听政事”,可见“亲情”之深。

孝文帝即位时年仅四岁,冯太后成为太皇太后,对孝文帝之教养以及一切朝政,自然全操在她的手中,直到她年四十九岁逝世为止(490),时孝文帝已二十三岁。北魏政府颁布均田令时,孝文帝年仅十八岁。

由以上所述,我们知道孝文帝是由一位与鲜卑有世仇,有志匡复华夏文物的中原世家的后裔教育养大的。

冯氏固不一定仇视鲜卑,但鄙视鲜卑文化习俗是毫无疑问的。她的伯祖父及祖父均是留在中原的世族,是志图光复的豪杰志士,她自己则是汉人“皇室之胄”,是国破家亡,委身事敌的弱女。无论孝文帝是否为她与李弈所生的儿子,如果所传属实(史家未有定论),则孝文帝是彻头彻尾的汉人。

撇开传言存疑不论,孝文帝是在十足的中原文化的熏陶下长大的“鲜卑皇帝”,这就不难解释孝文帝为何会用铁腕手段推行全盘华化。

北魏孝文帝拓跋宏 纪录片《中国》第八集

孝文帝在自平城迁都洛阳前(494年以前),已开始华化的工作,迁都后是全盘华化的巅峰时期。自他即位到冯太皇太后逝世为止的二十年间,北魏制礼作乐、修律定制、颁禄秩品,均常提到“周经”“汉晋”,甚至制造车辂,要“一遵古式焉”!

太庙、明堂的建立,与乎皇帝躬耕籍田,均是仰慕古制的举措,均田制更是儒家最高理想的实现,这些均在冯太皇太后逝世前得以实施。

迁都洛阳后,孝文帝便大力改革,要彻底消灭鲜卑的习俗文化,希望鲜卑民族与汉族在文化上和血统上完全融合为一。以上是就孝文帝的个人教养背景来看他大力推行华化的原因。

孝文帝的个人教养背景是迁都的主要原因,尚有经济、军事、政治等因素,交织激荡而促成孝文帝迁都洛阳、厉行华化。

纪录片《中国》第八集

先看经济上的原因:北魏的勃兴始于道武帝拓跋珪,当时北魏都平城,北疆有柔然威胁,因此北魏设“六镇”以负防守北疆之责(397),六镇在相当于今河北北部及内蒙古一带。

每镇设“镇都大将”以统率之,均由拓跋宗王或八族王公担任。驻防将士兵卒,由本族同类或被征服国家的强宗子弟为之。他们被视为国家股肱,待遇优渥。

平城自为国都后,人口增加,国都中人多不治生产者,亦需大量供应。承平犹可应付,一遇荒馑则粮食奇缺,困难丛生。

道武帝崩后,平城一带即连年有灾荒(409—413),两年后大饥,道有饥殍,当时就有人主张迁都于邺(今河南安阳市北部和河北临漳县西南一带),因非长久之计而止。

北魏政府乃遣贫困之鲜卑人南下就食。即令不是荒年,平城也要用牛车将粮食从南部运输给养,其艰难可知。北魏政府曾诏令天下每十家发一牛,以供输粮到平城。

孝文帝十七年(487),平城一带遭遇大旱灾,又逢牛瘟,“野无青草”,孝文帝“寤寐思求”,也束手无策。最后,他将宫中衣饰珠宝等物,包括乘具弓矢,“出其太半”,分赐百官士庶及“六镇戍士”,以纾解民困于一时。

同时,中原自实行均田制后,生产增加,农业经济欣欣向荣,自较平城在粮食上朝不保夕的窘境要优裕得多。

其次是军事与政治上的原因。北魏的强敌柔然虽然在429年为太武帝所大败,但不久即重振势力,十年后乘太武帝征北凉时(439)进袭平城,使“京邑大骇”。四年后太武帝再亲征柔然,被围于鹿浑谷六日始解围。此后柔然骑兵仍不时掳掠北疆,双方已无大规模战争。

450年北魏有南侵企图后,刘宋即思联络柔然以制魏。而柔然对联南齐以攻北魏的企望也很强。平城距柔然太近,始终受柔然威胁,而中原距离平城遥远,一旦有变,只能“轻骑南出”加以镇压,这种“遥控”的情势,很可能腹背受敌。迁都洛阳既可以消除柔然对中枢的威胁,又可以震慑中原,攻防南朝。

自拓跋入主中原,南征北讨,对汉人及其他民族均十分残忍冷酷,反抗之武装行动不断发生。孝文帝即位之年(471),中原即有三次变乱,以后几乎连年爆发叛乱,直到494年迁都洛阳时,西北尚有大规模(十万众)的武装抗变。

基于内外军事政治情势的考虑,迁都洛阳实有必要。纯就经济的立场,孝文帝考虑迁都到邺,因为北魏“国之资储,唯藉河北”。

北魏孝文帝拓跋宏 纪录片《中国》第八集

494年,他曾在邺宫朝群臣,似曾计划迁邺。邺在黄河以北的大平原上,暴露在柔然的威胁下,无险可守。洛阳虽然残破,但有黄河天险,又是华夏政治文化故都,且对南朝及对震慑中原用兵方便。

基于以上原因,孝文帝毅然决然迁都洛阳。一个新纪元由是开始。

反对“变俗迁洛”的人仍然有,但势力不大。

首先是身体“肥大”“不好读书”的皇太子恂,他因不喜“河洛暑热”,想“轻骑奔代”,事发后被废为庶人,不久被赐死,时年十五岁。

此外,有大恩于孝文帝的鲜卑元老重臣穆泰(冯太后曾幽孝文帝,欲废黜之,穆泰切谏乃止)与“早蒙宠禄,位极人臣”的鲜卑名将之后陆睿、元丕等反对迁都,阴谋叛变,史称“代乡旧族,同恶者多”。

这批人事先似乎要拥立太子恂,太子被赐死后,他们拟拥立朔州刺史、阳平王拓跋颐为帝,阳平王阳许之,但即密表告帝,故叛变并未发起即被平定,叛党“麾下”亦不过数百人而已。

孝文帝英明果决,能控制全局,故虽有反对,均不能影响他的华化政策。可惜他迁都仅五年而崩,年仅三十三岁。

原标题:《为何北魏孝文帝不惜杀死儿子,也要孤注一掷全面华化?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 至暗时刻?

- 东部战区位台海中、南部组织演练

- 俄美准备举行新一轮会谈

- 恒瑞医药:选举戴洪斌为副董事长,聘任冯佶为总经理(总裁)

- 亨通股份:控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持公司股份

- 太阳系行星中,有一颗星在傍晚被称为长庚星,清晨被称为?

- 量子力学中,描述粒子动量与位置不能同时精确测定的原理

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司