- 3

- +1

纪录片评论|冯心虹:怎样走到人生终点?——基于《生命里》的临终关怀思考

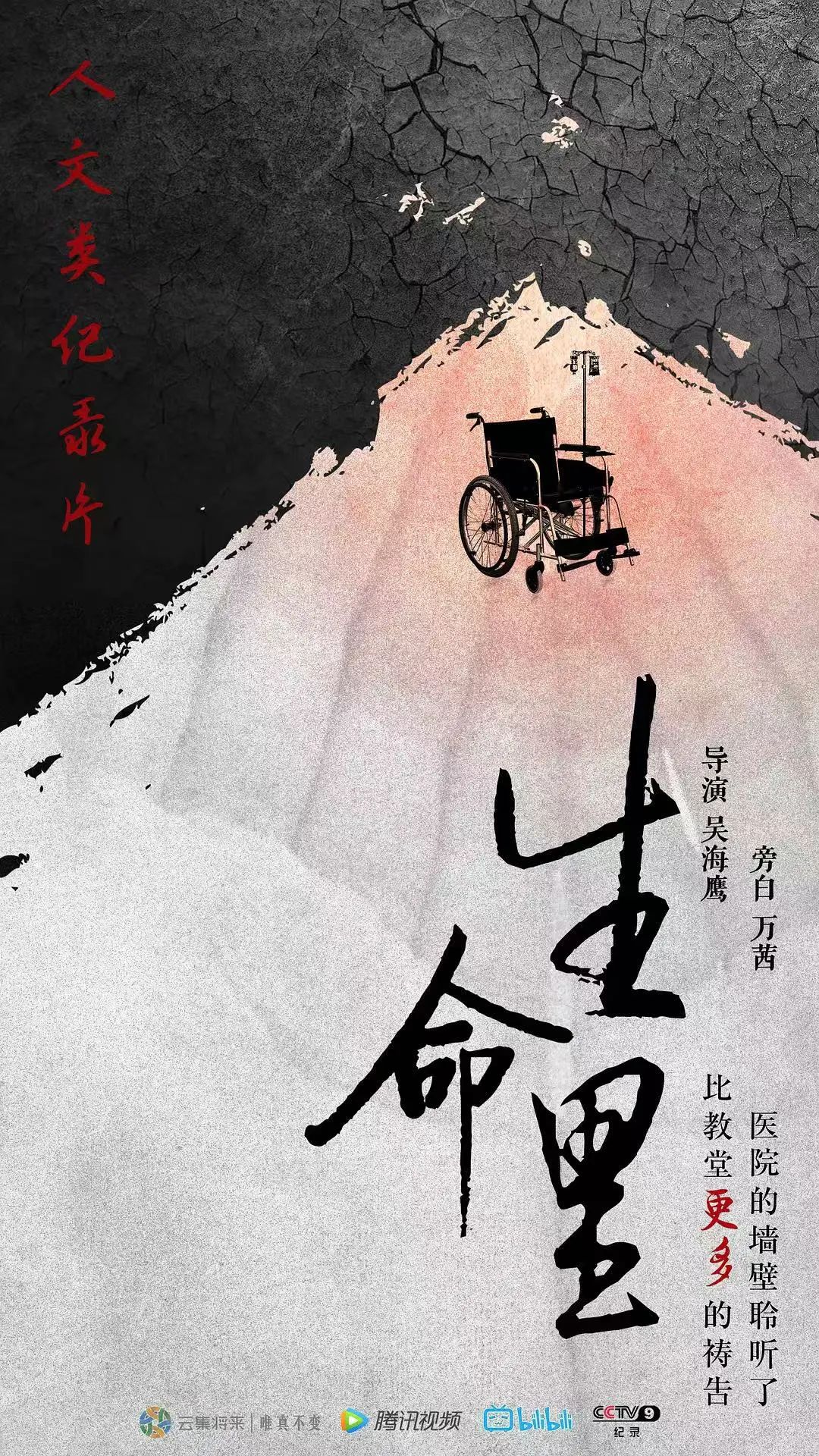

《生命里》纪录片海报(图片源自互联网)

《生命里》是云集将来制作、吴海鹰指导的一部关于临终关怀题材的纪录片,记录了上海市临汾社区卫生服务中心的四十多位临终病人的日常故事。在媒介伦理与真实性的微妙平衡中,《生命里》呈现出了具有人文关怀的视听语言艺术。同时,在临终关怀医疗事业亟待发展的今天,该片又提供了更深入的思考范例。

1

引言

《生命里》是由云集将来团队制作、吴海鹰执导的一部社会现实题材类纪录片,于2018年9月13日每周四晚18点在腾讯视频和哔哩哔哩同步上线。作为国内首档聚焦临终关怀的由专业团队制作的纪录片作品,《生命里》将视角聚焦在了上海市临汾社区卫生服务中心的舒缓疗护区——一个“从人间到天堂的驿站”。在这里,制作团队耗时两年多的时间,拍摄了6000多小时,真实记录了40多位临终病人的“最后一站”,最终凝结成为仅有111分钟的纪录片。全片共三集,分别为“记得”——临终患者对生命旅程的回忆,“陪伴”——医护人员、家属以及志愿者对临终患者的照顾与关怀,“心愿”——尽全力满足临终者最后的愿望。

国产医疗纪实类纪录片并不少,例如《人间世》从医护人员的角度讲述了急症室中的悲欢离合,《生门》从生育的角度展现了生命降临的震撼,同样是关于生与死的记录,《生命里》却有着与众不同的气质。医院的病人大多都知道自己大限已至,采取治疗只能增加更多无端的痛苦,所以他们选择了体面地告别人世。片中呈现出来的生命的最后时刻不止有死亡的恐惧与痛苦,还有温情的守护、博大的悲悯、向死的坦然。这部纪录片弱化了死亡的沉重,以一种安详平静的风格将临终阶段的悲与喜、苦与乐融入了每一位病人的生命故事中,不急不徐,娓娓道来。通过对临终病人的写照,在“生死之交”间探寻生命的价值与活着的意义,从某种意义上讲,纪录片《生命里》的出现填补了我国“临终关怀”这一特殊题材的空白,点明了治病救人之外医疗事业的独特价值,同时更是一次对国民生死观的媒介教育尝试。

“人们都关注‘优生’,很少有人关注‘优死’,但‘优死’也是人的基本权利。”这是《生命里》中频繁出现的一句话。“优死”,作为一种理想的死亡状态,是这部纪录片的核心概念之一,也是医护人员希望临终关怀能达到的最好效果。如何去理解“优死”呢?从字面意思来看“优死”即为好好地活到人生终点。在中国传统文化视域下,这种“好”意味着儿孙满堂、尽享天年、无灾无痛、长寿而死。而大多数西方国家的生命伦理学偏向为生命的自由与价值。可以说,“优死”是一种极具主观与感性的价值判断。纪录片《生命里》中的40多位患者同样有着个性化的“优死”选择:陈晓军不想疼痛发作,希望自己能站起来,活动活动;鲁胜兰不想死在女儿家,主动住到了安宁病房;汪明昌老人要求不做任何积极治疗,想要有生命质量地活着。而对于医护人员来说,“优死”即是尊重病人的意志,让病人能够有尊严、体面地离开人世。

与“优死”观念紧密相连的,是临终关怀的温柔陪伴。临终关怀作为医学领域的新兴学科,秉持着“不人为延缓也不加速生命离去的步伐”、“为病患缓解生理疼痛,解开内心困扰”、“给予家属心理上的慰藉与纾解”的核心理念,不仅是医学人文主义的积极实践,也是对生命的最大尊重和自由意志的高级体现。在纪录片《生命里》,临终关怀不仅是贯穿始终的叙事主线,更是制作团队渴望向观众传递的深刻内涵。片中提到了一位没有露脸的老人,这位昔日上外的教授,初到医院时,已是瘦骨嶙峋,身体散发着异味,身患褥疮,甚至手指甲盖中都藏有污垢。医护人员为他进行了细致地护理、擦拭,在生命末期还给了老人一份体面与尊严,让他能安稳舒适地迈向人生终点。在临汾社区卫生服务中心的舒缓疗护区,这仅仅是一个小小的个例。医护人员们每天穿梭在各病房之间,用专业的医疗技术控制症状的发作,减轻患者的痛苦,努力提升他们的生命质量,“让生命走得更温暖”。

近年来,随着全球范围内新冠疫情的汹涌而至,以及我国人口老龄化趋势的日益显著,临终关怀这一特殊的医疗和社会需求逐渐凸显出来,成为了公众和医疗界关注的焦点。然而,尽管需求不断攀升,但我国的临终关怀服务却仍然处于摸索和完善的阶段,与西方发达国家如欧美等地相比,仍存在一定的差距。而作为国内首档聚焦临终关怀的专业团队纪录片,《生命里》无疑为我们打开了一扇了解临终关怀的窗口,在讲述真实的临终故事的同时也蕴含着对我国临终关怀医疗事业未来发展的深度思考。重温这部纪录片,我们或许也能从中得到些许启发。

2

镜头下的人文关怀

比尔·尼科尔斯在《纪录片导论》中指出“道德问题是纪录片制作的基点”。纪录片作为一种独特而有力的影像媒介,往往比其他媒介形式更能细腻地捕捉并展示真实世界的多元面貌,其镜头更具有现场感与冲击力。然而,镜头背后所承载的远不止对真实与美的追求,更有对媒介伦理的深刻考量。尤其是在医疗纪录片这一细分领域,存在着较多关于医患关系、医疗环境、生死抉择等敏感的话题。患者作为被拍摄的主要对象,本身处于下位的绝对弱势地位。在这种情况下,纪录片制作者必须更加谨慎地处理每一个细节,以避免对患者隐私的侵犯,并防范因舆论扩大化而可能带来的不可预测的伦理风险。纪录片《生命里》同样也在探寻着记录生死故事与媒介传播伦理之间的微妙平衡。在拍摄的三年间,制作团队经历了被家属排斥、不被接受、难以进行等一系列难题,大部分都不愿意将临终阶段这种私密的大事投射到屏幕之中,被人们围观。“起初被家属一次次拒绝,都开始怀疑自己了,但当时换位思考觉得可以理解。”吴海鹰与制作团队进而将沟通的方式从“说服”转变为了“聊天”,每天带着摄影机,穿着白大褂与患者既家属相处,久而久之大家也都习惯了摄像机的存在,也愿意接受真实的拍摄。

在拍摄手法上,《生命里》选择了纯粹旁观记录的视角,“作壁上观”,在第一现场全面观察与真实记录的同时,又避免打扰医院内病人、家属、医生的日常生活、工作以及相互发生的点滴故事。不介入、不干预,依靠“旁观者”与“局外人”的视角来保持拍摄的还原性与真实性。同时,为了减少对患者生活的搅扰,不过多的渲染死亡本身,《生命里》摒弃了推拉摇移的动态拍摄方式,基本以固定机位进行拍摄。而拍摄的内容聚焦于安宁病房内发生的喜怒哀乐与悲欢离合。因此,这部纪录片呈现出来的视觉效果并不沉重压抑,反而透露出些许的轻松、豁达与平和。

除了镜头的展示,旁白在这部纪录片中同样扮演着举足轻重的角色。影片主体以同期声为主,旁白则恰到好处地穿插其中,虽然时间不长,但每一句都凝聚了深意,简短而富有力量。影片开头一句旁白交代了故事背景,把观众的视线焦点引入至其中;在中段故事叙述之间作为过渡衔接,自然而不失温情;在结尾处做出总结,引人深思。配合万茜不急不躁、不夹悲喜的配音,让观众对于纪录片想表达的内容有了层层递进的认识,更能引发情感共鸣。

尽管《生命里》的核心是对人物的深刻记录,但它并未沿用传统的“人物专题式”剪辑手法。这部纪录片并没有选择以单一的人物形象作为贯穿始终的叙事主线,而是巧妙地将众多病人的生活状态融合在一起,以时间的推移作为叙事的轴线。每一集都辅以相应的主题,并穿插着医护人员间的对话,使得整个纪录片既有连贯的叙事线索,又不失深度和广度。这样的剪辑方式不仅减少了对患者私人生活的过度曝光,保护了他们的隐私,同时也为观众提供了更为广阔的视角。观众在观看的过程中,不再仅仅关注于某个个体的命运,而是能够从一个更宏观的角度思考生命、疾病和死亡等深刻议题。

值得一提的是片中利用空镜对生死的隐喻。《生命里》并没有直截了当地展示死亡,而是选择了更为隐晦和诗意的表达方式,其中之一便是关怀室的特写镜头。关怀室是病人离世前的最后栖息之地。在《生命里》的镜头下,对关怀室的镜头捕捉是隐晦而又暧昧的,病床的大部分被床帘遮掩,只余一小部分床尾显露在镜头之中。室内黄光柔和,却带有一丝难以言喻的凄凉。偶有微风轻拂掀动着床帘,静止与流动交织,令人感受到了生命最后的宁静与无常。除此之外,“一次满地的落花”、“一次满地的落叶”两个空镜头的剪辑也暗喻了生命的消逝。

从拍摄到后期,《生命里》的视听呈现真实却又节制,新颖但不失温度,在不越界的基础上,做到了媒介传播应有的人文关怀。

3

《生命里》的医学叙事,让临终关怀更有温度

叙事医学这一概念最早是由美国哥伦比亚大学教授丽塔·卡伦提出的,她将叙事医学定义为“由叙事能力所实践的科学”,其中叙事能力包括了“对患者的故事进行认知、吸收、阐释以及被感动的能力”。2011年基于《美国叙事医学课程对我国医学人文精神回归的启示》一文的发表,叙事医学的理念开始进入我国医学界的研究范畴。在本土化的过程中,它逐渐从一种理论智识,转化为临床实践中不可或缺的一部分,成为医学与人文交汇的桥梁。在郭丽萍教授的《叙事医学》一书中,叙事医学被浓缩成为了“22334”小红花模型,这一模型详细阐述了叙事医学的核心要素:通过细读和写作来培养叙事能力,医者的自我与在场是实践叙事医学的两大支柱,共情、关联性与情感经验是叙事医学的聚焦点,而关注、再现和归属则是其不可或缺的三要素。最后,医生与患者、医生与自我、医生与同事以及医生与社会之间的四重关系,构成了叙事医学的基本框架。总体来说,叙事医学要求医生在医学人文主义精神的指导下,通过在场的倾听、共情,引导患者将自己的生命故事、内心的困扰表达出来,帮助他们树立正确的生死观,从容坦然地面对之后的治疗。

在纪录片《生命里》中,我们看到了医护人员如何运用叙事医学的理念和方法,为临终患者提供全方位的关怀。他们不仅关注患者的身体护理,更重视患者的心理护理。医护人员倾听着每一位患者的故事,理解他们的内心世界,尽力满足他们的需求,帮助他们树立正确的生死观,希望能让他们有尊严、体面地走完最后一程。朱慧芳老人的故事就是其中的一个缩影。她因家庭变故,大女儿离家出走10多年至今没有回来过。在临终之前,她唯一的愿望就是想再见女儿一面。对于老人的要求,护工们联系了她的家人与街道办,尽量去满足老人最后的愿望。在每周的例会上,医护工作者都会讲述病人的最新状态、情绪变化、个人需求,让大家能更加深入地了解、理解病人的处境与内心世界,从而提供能好的临终关怀服务。从日常的对话照顾,难过与恐惧时的鼓励,到排忧解难与愿望的实现,医护工作者们像对待亲人一样对待病人。他们的行为,不仅展现了叙事医学的深厚能力,更体现了医学人文主义的精神。在技术浪潮兴盛的当下,《生命里》回归了医学的质朴本真,它提醒我们,医学不仅仅是治疗疾病的技术和手段,更是一种关注人性、尊重生命的艺术。

4

临终关怀之困

透过《生命里》的镜头,被看见的不止有温情的陪伴与关怀,还有隐匿于日常背后的枷锁与囚牢。它让我们在感受生命脆弱与尊严的同时,不得不深思那些被忽视或刻意隐藏的困境与挑战。

一是传统文化下对死的忌讳。在中国深厚的文化传统中,对死亡的讨论往往被置于边缘地带,而非核心议题。这种文化基因深深烙印在每一个中国人的心中,形成了独特的生死观。以中国传统儒家思想为例,儒家重“入世”精神,贵生而哀死。它追求死亡的精神超脱,对死亡后的存在持模糊态度,从而赋予死亡极重的道德伦理意义,使得人们更加尊重生命、珍爱生命。这种对生命的极致追求也间接促成了人们对死亡的忌讳文化心理。在纪录片《生命里》中,对死亡的忌讳得到了显性或隐性的展示。比如,安宁病房的装修非常精美,但却成为“等待死亡”的代名词;附近的住宅区内,很多户主都在阳台上悬挂镜子,旨在驱邪驱晦气,仿佛要将霉运反射回医院;新年到来之际,医院的装饰气球特意避开白色,以免引起病人不好的情绪;医院专门开辟了一条通向太平间的路,因为“活人与死人不走同一条路”……这些场景深刻揭示了社会对死亡的忌讳与偏见,而这种偏见又直接导致了生命教育与死亡教育的长期缺失,进而形成恶性循环。临终关怀学科,尽管近年来有所发展,但还不足以突破传统死亡偏见的枷锁,让更多人理解生命与死亡。

二是临终关怀叙事主体的改变。临终关怀涉及了多方主体,如医生、患者、家属乃至社会等,其中尤以医生——患者之间的双向关系最为重要。患者是整个临终阶段中最重要的角色,也是叙事的主体,医生是倾听、理解、帮助的一方。而家属在医患叙事中处于特殊的位置,一方面是医生与患者沟通的桥梁,另一方面承担着对患者的照料与情感宽慰。然而,在现实中当病人走到生命的尽头时,基于对患者的保护,决定的责任往往被赋予了家属。家属成为了患者需求的表达者,医生意见的传递者。叙事主体的转变,使得家属在某种程度上取代了患者在叙事上的独立性,患者的叙事意愿、叙事声音有时难以被采纳和同意。在纪录片中,沈和敏想捐献自己的眼角膜给有需要的人,并让自己的生命以另一种方式延续。但直到去世,家人都不愿意签署同意书。最终沈和敏带着这一遗憾离开了人世。还有王明昌老人表达了对自己身后事的愿望,希望“死后不设灵堂,不开追悼会,不要墓地,可以接受海葬”,但妻子明确告诉他“死后不是你说了算,不可能海葬”。站在传统孝道与亲情伦理视角下,我们很难对家属的做法进行过多的指责,但无可否认的是,叙述主体的转变导致了患者在临终关怀过程中被逐渐边缘化,最终难以实现自己想要的善终。

三是在技术主义与商业化兴盛的当下,医学某种程度上的异变,这也是如今医学发展所面临的共同挑战。随着医学技术主义的迅猛发展,医生的焦点更多聚集在了“疾病”之上,而非“患者”本身。患者不再作为独立个体的“人”来对待,而是被符号化、机器化,作为病房床号、疾病代号、标准化的病历等“去人性化”的表征存在。在医院,患者被分配到一个个封闭的房间,穿着统一的病号服,不能随意走动,病情较重的病人的家属探望权也受到了一定的限制。患者身上“人”的自然属性以及社会属性被慢慢剥离。另一方面,医疗的过度市场化也让医患关系失去了温度。市场思维的介入让医患关系改变成一种零售型关系。病人被视为消费者,医生则既是技术专家,又是服务提供者,甚至是商家。医生满足于病人的医疗需求,不会质疑,也不会提出多余的建议。正如葛文德医生笔下对咨询型医生的描述“这是红色药片的作用,这是蓝色药片的作用’,我们会说,‘你想要哪一个’?”医生负责提供知识、技术与医疗信息,而选择权交给患者自己,由他们完全自主的做出判断。缺乏详细的交流与讨论,信息差的缺失只会增加病人的迷茫与焦虑。在面对生命的重要抉择时,如是否选择安宁疗护、如何正确地面对死亡、如何提高生命的生存质量等,患者往往缺乏专业的指导和建议。在这种情况下,所谓的“优死”最终也许会演变为“血管里留着化疗药物,喉头插着管子,肉里还有新的缝线”的仅有生命延续的状态。

从2018年至今,《生命里》这部纪录片已经上映6年,但临终关怀之路仍然任重而道远,我们需要深入反思当前临终关怀所面临的困境与挑战,并为之寻求有效的解决方案。只有通过多方携手并进、齐心协力,我们才能真正为临终患者提供温暖、理解、尊重的关怀,让他们在生命的最后阶段感受到人性的光辉与温暖。

5

结语

孔子曾言:“未知生,焉知死。”它提醒我们,要真正理解生命,必须先对生命本身有所体验和认知。然而,当我们反过来思考,会发现不了解死亡,我们或许也难以真正感受到生命存在的可贵与美好。尽管这部纪录片在某些方面仍然存在着不足,但它却以其独特的角度和深度,为我们提供了一个思考生命与死亡,进行生命教育与临终关怀指导的平台。也希望每一位观众都能在片中找到自己生命里的意义。

(本文为北京大学通选课《专题片及纪录片创作》2024年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2024年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 |童文琦

图片来源于网络

原标题:《纪录片评论|冯心虹:怎样走到人生终点?——基于《生命里》的临终关怀思考》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 踏雪向未来

- 美俄回暖是否影响中俄合作?中方回应

- 国防部回应美在菲部署中导系统

- 美股三大指数开盘涨跌不一

- 2024储能电芯海外出货排名揭晓,宁德、比亚迪、亿纬、远景动力、瑞浦霸榜前五

- 哪种岩层可以找到化石?

- 苏轼的词《水调歌头》中,“月有阴晴圆缺”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司