- 3

- +1

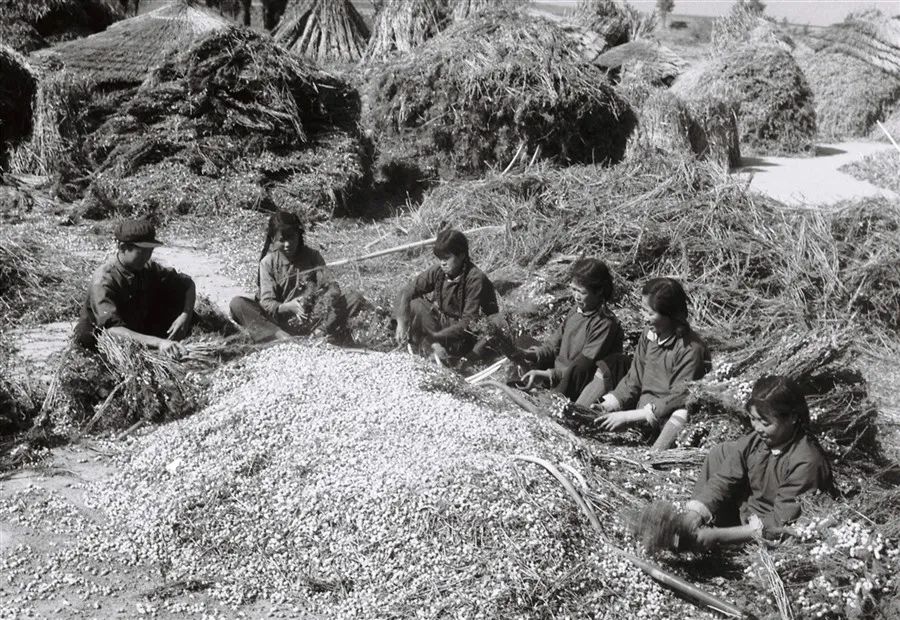

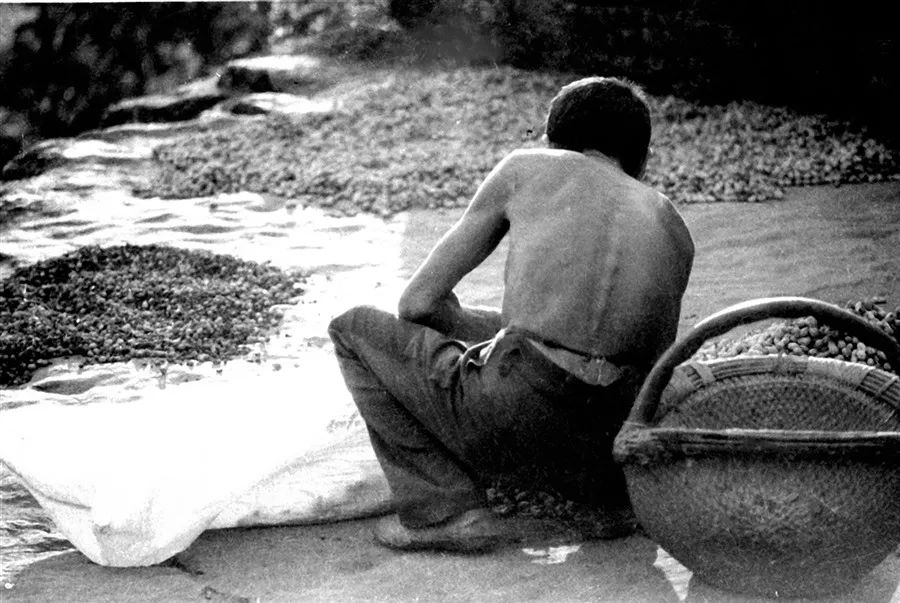

李百军:《最后的生产队》之“秋收季”“剥花生”

谁也没注意第一片黄叶是何时飘落的,只觉得早晚不那么热了。生产队地里的庄稼也由绿变黄,天空也变得开阔高蓝了。谁都盼着秋,那是个收获着丰收的季节。社员们脱掉了一层黑瘦的皮,开始上了秋膘一样,个个变的滋润了,油油的脊梁透着红红的光。

南岭的沙土地上,社员们毫不费力地刨着花生。抓着秧轻轻一抖,就是一大嘟噜饱满的果实。忍不住扒开一个果仁填在嘴里,在吞咽了鲜嫩的乳浆后,仍是满口清香。这带着泥土的清香,是久居城里的人无论如何也想象不到的。

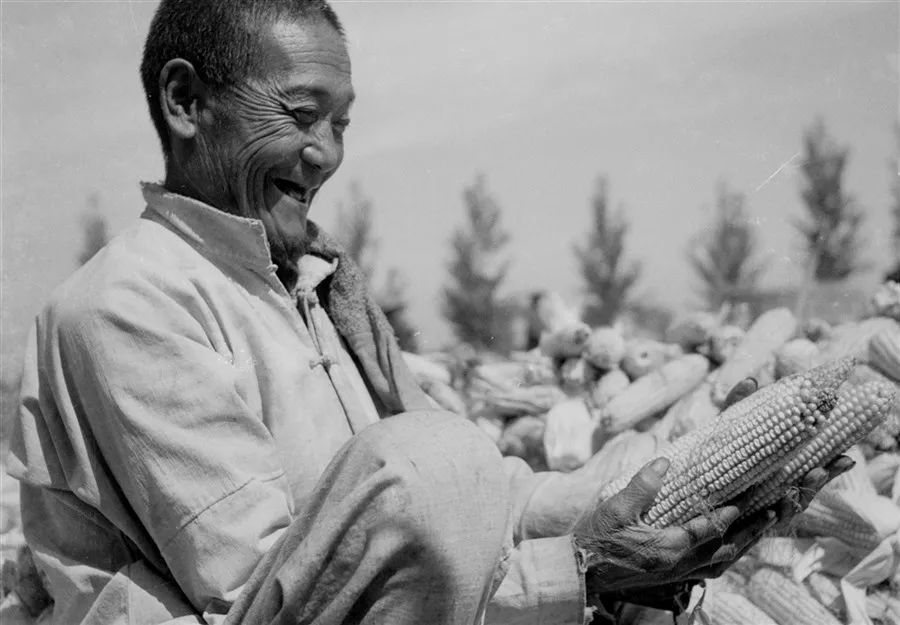

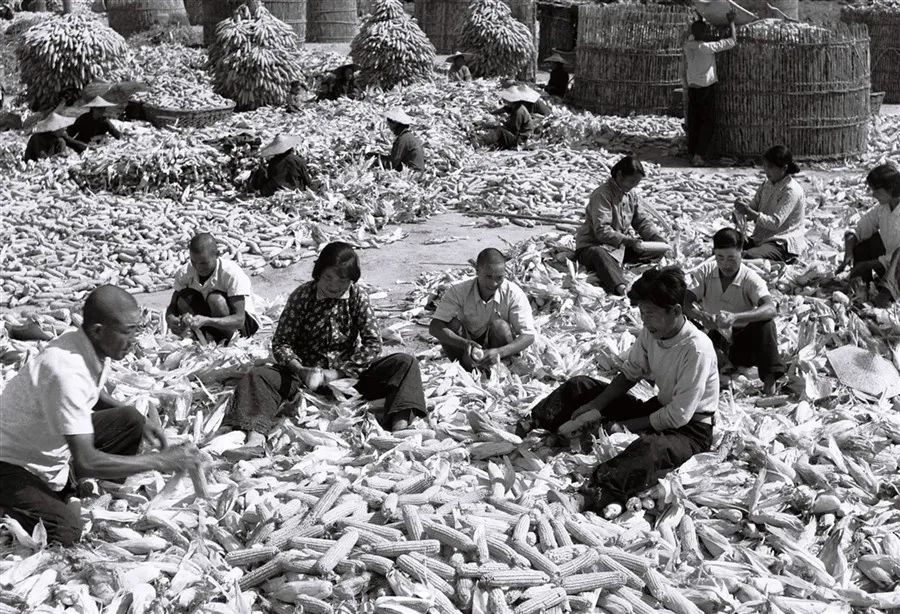

村南河滩旁的洼地里,大片玉米等待收割。一地高粱红彤彤地灿烂若霞。高粱穗沉沉地低着头,那“沙沙”的声响是它们相互的低语和倾诉?随着一阵撕裂断折的“咔嚓”声,挺拔的高粱棵在刃光闪闪中砰然倒地,留下一地披肝沥胆的悲壮。细睹那切断的楷杆,正渗出滢滢的清泪,顿时心里有一种说不出的隐痛。

生产队的社员在收玉米(1978)

这玉米的个头真大(1976)

交公粮的玉米,都是挑选最好的(1978)

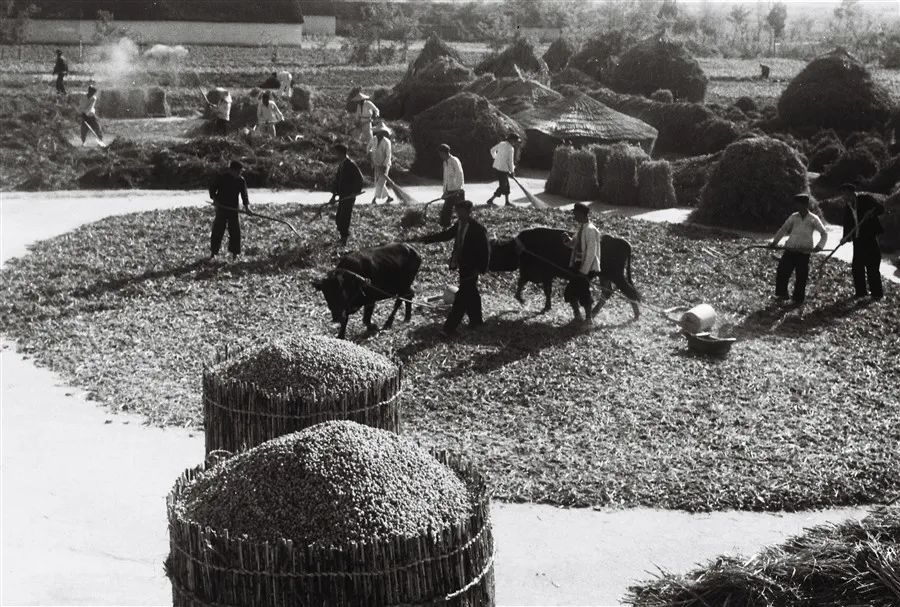

秋分将近。收完玉米和高粱的地里,社员们以各种方式平整着土地,准备播种小麦。地块较大的用牛耕,还有一些边角地块就只能用镢头刨。刨了一阵子,二柱子举着镢头的胳臂越发没了力气,刨得更浅了,刚直起腰休息一会。队长冷不丁一个土坷垃扔过来,砸在他腿上,一阵训斥从地那边传过来。二柱子不敢和队长犟,只是边干边小声地嘟哝:“把人累死了,也不兴直直腰?”

地整平了,生产队里的老把式就开始扶耧耩麦子。他上身随着耧的晃动,有节奏地摇摆着。我和几个半大孩子,胸前挂着个盛粪的筐子,随着耧晃荡的节拍,一步一碗地把粪撒到耧里。弯腰扒粪时,脸几乎触到粪堆上,那平常觉着很脏的粪,此刻也觉得异常亲切。扒粪倒不算是累活,关键是你要动作麻利。要是稍一怠慢,粪不能及时撒到耧里去,麦子就成了断了粪的种,即使麦苗出来以后也是细细的没了精神。整个耩地的过程中,你连擦汗的时间地没有。汗流到眼里,浸得眼麻沙沙得疼。你也只能摇头甩甩,不能停下。就这样来回窜着,一天下来,浑身骨头像散了架。傍晚回到家里,胡乱扒拉上一碗南瓜饭,瘫在炕上倒头就睡,任凭打雷也轰不醒……

秋分过后,天气就渐渐地凉了。

昨天还碧翠青绿的地瓜秧,一夜浓霜,如开水浇烫的一般,黑黑的熟了,经手一碰,成了细细的末。树叶已经落尽,光条条的没了掩覆。遍野都是赭色的土黄,秋风卷着飘零的黄叶,一片凄迷。秋雁横过长空往南飞,凄然的啼声叫得人心碎。

深秋真的到了。

分到户里的玉米挂在树上(1979)

屯在窗户上的玉米(1978)

忙碌的秋收打谷场(1978)

寒露一过,就到了收地瓜的时候了。

生产队的平地少得珍贵,种了玉米和高粱,地瓜就只能种在山岭上。生产队里最热闹的活,就是刨地瓜。男女老少齐上阵,上百口子把一片山地都占满了。每人都有每人的活,有条不紊地象流水作业。先是我们这些半大孩子割地瓜秧,用镰切断地瓜秧后,顺沟滚到地头,就是一个大大的瓜秧球。用脚朝地坎下一踹,鼓噜噜滚出老远。这一踹,是最惬意不过的动作了。

后边十几个社员刨地瓜。斜斜地一溜错开,像一行南飞的大雁。刨地瓜也有讲究,会刨得一镢一墩。不会的连刨带扒弄不净,手忙脚乱干着急,还被别人拉下一大截。听见后边又催了:“抓紧点,又刨着腚了!”刚刨完,后边的妇女紧跟着把地瓜堆起来。队长扛着称,会计夹着算盘开始分地瓜了。今年雨水好,地瓜长得大。队长心里一高兴,边称边拖了长腔唱着报斤数。

分完地瓜,已是下晌。刚切了几个,天就黑了。坡里到处是鬼火一样的灯笼,在漆黑的夜空里跳着黄幽幽的光,伴着“吱嘎、吱嘎”切地瓜的声音,单调又乏味。三姐手快,切起地瓜象刮风。我这一筐没切完,她已切完三筐。我怕割手,戴了手套更不利落。越慢心里越急:这一大堆,少说也有一千多斤,这一个个得切到什么时候?到了下半夜,人手多的都已切完回家,剩下我们几户人手少的,越发觉得孤单。深秋的寒风掠过山梁嗖嗖地刮着,吹得周身冰凉。肚子饿得咕咕叫,嗓子干得直冒烟,心里盼着早点切完。

晒上三天,切开的地瓜就干了。站在山上朝下一看,满坡白花花的一片。各家老小推着车,挑着筐,把地瓜干收到家里去。拾地瓜干一般安排在生产队收工后的晚上,地瓜干在月光下泛着白茬茬的光。我眼近视,太小的看不见,别人就再跟着拾一遍。

秋分时节,生产队的老把式在耩麦子(1977)

女社员在分拣地瓜(1976)

远处的山路上亮起一串灯笼,胶轮车上推着两大篓子地瓜干,拇指紧紧勒住刹车绳,前头有人死死地用屁股顶着,从陡峭的山路上“吱呀呀”地朝下走,气喘嘘嘘中夹杂着对这崎岖山路的咒骂。“咣啷”一声,不知是谁失了脚,把车子翻到了沟里。当爹的显然火了:“你他娘的瞎眼了,往沟里推?”儿子又累又乏,也没好气:“这伸手不见五指,我又没长夜猫眼!”

天阴阴地要下雨,急得人心焦。这满坡的地瓜干,一下雨就全烂了,这可是一年的口粮啊!社员们一面祈祷着老天别下雨,一边手忙脚乱地往筐里拾。此刻恨不得生出八只手来。

雨还是滴滴嗒嗒地下起来了,我一急,操起搂柴的筢子去搂,雨越下越大,我越搂越急。雨打在雪白的地瓜干上,沾上了黄黄的土,经筢子一搂,分不清是泥巴还是地瓜干了。寒冷的秋风夹着冷雨湿湿地抽在身上,透心凉。谁也顾不得什么,只是死死地压住盖在地瓜干上面的塑料布,生怕被风揭掉。雨劈头盖脸地浇下来,头皮已被冷雨冰的麻木,我紧闭双眼,平常那些赞美雨的诗句和祈雨时的渴求已荡然无存,有的只是对这寒冷秋雨的诅咒。

雨总算停了,把连泥带水的地瓜干推回家。看到雪白的地瓜干成了这副模样,一种揪心的心疼和沮丧。

秋收大忙时节,连老人也去拾地瓜干(1978)

社员手捧地瓜干,就像白花花的银子(1977)

1地瓜干是社员的主要粮食(1977)

剥花生

花生是沂水县主要油料作物,也是生产队最金贵的粮食。

1949年前,沂水县花生产量很低,亩产皮果才一百来斤。六十年代后,引进徐系一号等新品种,改善种植方式,花生产量有了很大提高。至七十年代中期,好的地块花生亩产达到三百多斤。

有些山区的生产队把相对平整的大田里种植玉米和小麦等主要农作物,只有在山岭薄地和沙壤土的山岭上,才种些花生。每年上缴国家公粮和留作种子后,分给社员的就不多了。每人分到的花生,只能打几斤花生油。每个家庭十几斤油,用以维持一年的生活。

秋收以后,生产队就把花生分给社员拿回家去,利用空闲时间剥完壳,再把花生米交给生产队。生产队一般都按照七折计算,拿回家100斤皮花生,要交回队里70斤花生米。生产队一般都会给社员留点余量,让社员能剩一点花生米,给孩子们当个零嘴。

生产队社员在锄花生(1978)

社员给花生地除草(1978)

剥花生可是个辛苦活,全靠两只手操作,全家老少齐上阵,连半大孩子也要剥。那些常年干活的社员,手上有厚厚的老茧,他们剥花生毫不费力,权当消遣。妇女和孩子就受不了,用不了多久,两只手的大拇指和食指就会磨得通红,疼痛难忍。特别是那些非常成熟的花生,坚硬无比,很难剥开。小孩子只好用嘴来磕开,沾得一嘴沙土。有些聪明的社员就把棉槐条弯了,做成简易的花生夹子,把坚硬的花生放在夹子上挤开。

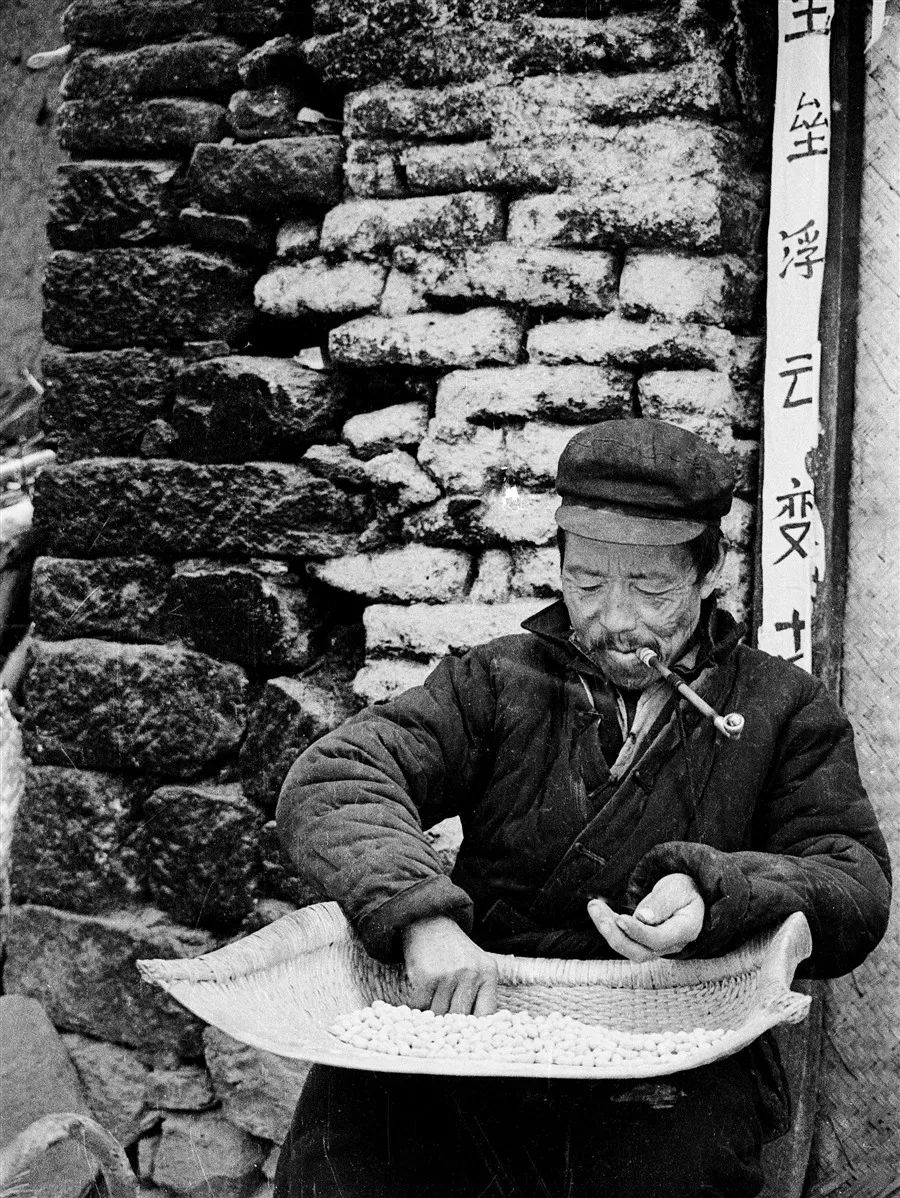

冬季夜长,也是剥花生的时候。全家人坐在暖暖的火炕上,在昏暗的煤油灯底下,围坐在盛满花生的笸箩周围剥花生。也有的怕浪费煤油,索性就摸黑剥花生。剥花生动作单调,枯燥无味,小孩子剥一会儿就困了。父母亲为了让孩子多剥些,就天南海北的讲故事,打起孩子们的精神来。有些邻居来串门,也一边聊天,一边帮着剥花生。我们村有个说评书的,每到剥花生的夜晚,好多邻居都到他家里,一边听着《大八义》和《秦瑛征西》等评书,一边替他家剥花生,花生很快就剥完了。有的社员就买上烟卷,泡上茶叶,把他请到家里说评书,为的是吸引其他社员到家里听书,顺便帮他剥花生。

沂水特有的大花生(1977)

生产队社员在摘花生(1976)

在那贫穷的年代里,花生醇香可口的滋味撩拨着孩子们的馋虫,在扒花生的时候,总想偷吃几颗。无奈家长们都看护得很严,绝对不让偷吃花生米,就怕交到队里不够数。剥花生的时候,大人吓唬孩子:“花生可吃不得,吃到肚子会发芽,顶破肚皮跑出来。”孩子们信以为真,再不敢偷吃花生了。

到了生产队后期,有人发明了一种花生擦床。那是一种手动的剥花生的机器,把花生从上口倒进去,通过来回摩擦把花生壳打碎,比手工剥壳快多了。分田单干后,就有了剥花生的机器了。经过几代改良,机器越来越先进,已经完全代替了手工剥壳。

生产队时期,摸黑听着故事剥花生的日子,一去不复返了。

生产队场院里的花生(1977)

生产队把花生分给社员,剥好后再上交(1976)

交公粮的花生米要仔细挑选(1977)

作者简介

骑着摩托车下乡拍照片的李百军(1976年)

李百军,1955年出生于山东沂蒙山区农村家庭,七十年代大学毕业后在县委从事摄影工作。曾在法国、西班牙和意大利等地举办过个人摄影展,也出版发行过《每天》、《老城记忆》和《生产队》等书籍。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 台湾商场突发爆炸

- 外交部回应美俄元首通话

- 央行:择机调整优化政策力度和节奏

- 美股三大指数集体高开

- 国内期货夜盘开盘,原油跌超2%

- 中国内地动画导演、编剧、制作人,凭借哪吒1和2成为百亿票房导演

- 李白的诗《题峰顶寺》中“恐惊天上人”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司