- +1

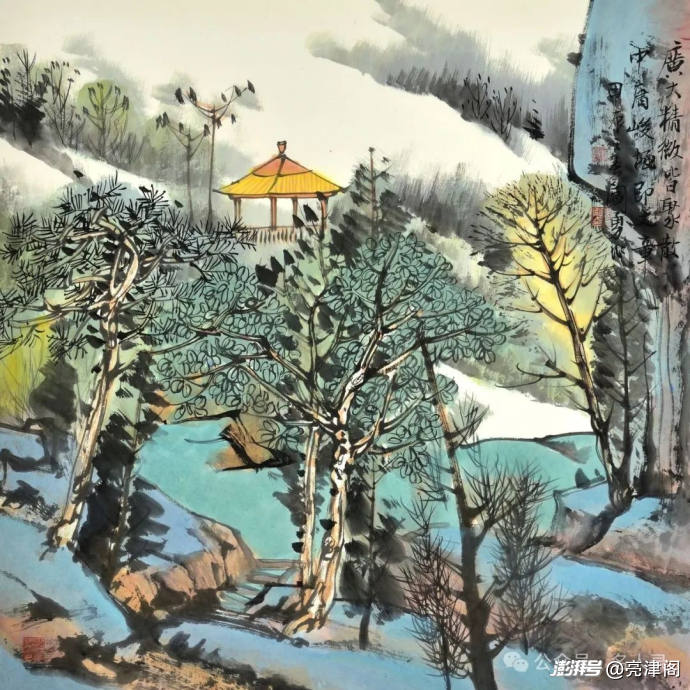

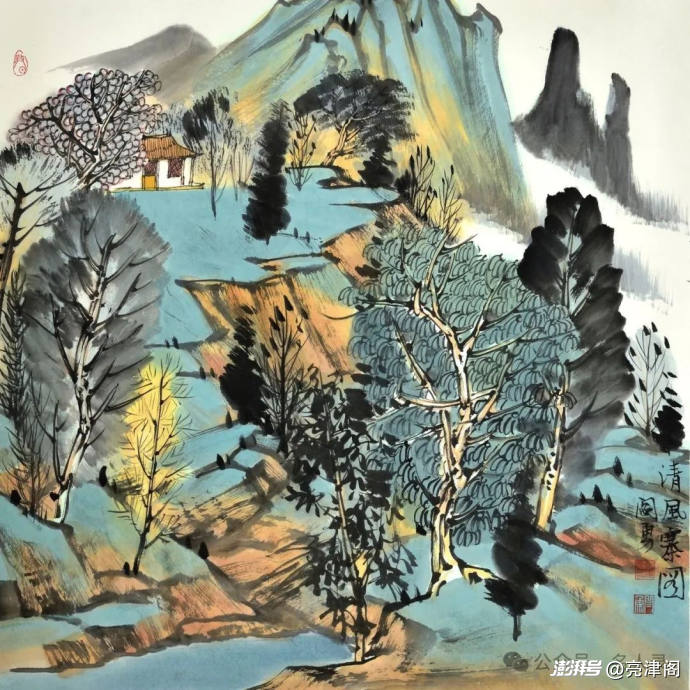

闫勇//水墨中国 ——2025百位艺术家作品鉴赏

序言

水墨中国,晕染千年华夏风情;笔锋游走,勾勒万象意韵悠长。在东方文化的深邃脉络里,水墨画以其独特的艺术魅力,屹立于世界艺术之林,成为中华民族美学与精神的不朽象征。此次“水墨中国百位艺术家作品鉴赏”活动,是一场视觉的盛宴,更是一次心灵的巡礼。百位艺术家,以各自的感悟与才情,挥毫泼墨,于尺幅之间展现大千万象、山水寄情,或雄浑壮阔,或秀丽清幽,尽现自然的鬼斧神工与画家的林泉高致;人物传神,将喜怒悲欢、百态人生一一捕捉,令观者仿若能听见画中灵魂的低吟浅唱;花鸟含情,于细微处彰显生命的灵动与蓬勃,每一笔皆倾注对世间生灵的热爱与敬意。而书法,作为中华文化的瑰宝,一撇一捺尽显风骨,横竖点钩蕴含哲思,与水墨画同源相生,共同承载着华夏文明的厚重底蕴。在这里,我们将一同穿越古今,探寻水墨画的历史渊源与发展轨迹,领略不同流派与风格的交融与碰撞。从传统技法的精妙传承到现代创新的大胆突破,感受艺术家们如何在继承中创新,于守正中创新,赋予这一古老艺术形式新的生命力与时代内涵。

艺术家简介

闫勇天津美术学院副教授,天津市书画艺术研究会山水画研究院院长,天津市十佳青年美术家,中央美术学院2013年度青年骨干教师访问学者,天津市美术家协会会员、天津市青年美术家协会会员,曾任天津理工大学副教授、艺术学院绘画艺术系主任,主要从事中国画教学、创作与理论研究,擅长山水画、花鸟画,作品入选天津第十、十一、十二、十三、十四届全国美展、获天津市第二届花鸟画展银奖。

1975年生于山东陵县,自少时喜好书画,师蒙孙玉华、田瑞先生,2000年毕业于南开大学东方艺术系,受业于范曾、杜滋龄、陈玉圃诸先生。2006年,作品入选2006年全国中国画作品展。2008年,作品《静契幽怀》获天津市第二届花鸟画展银奖。2013年,作品《锦羽和鸣》获天津市第八届青年美展铜奖,荣获“美育中国梦”第六届全国美育成果展一等奖、优秀指导老师奖。2014年,中国画作品《挂月浮翠》入选第十二届全国美展并获天津市第十二届美展铜奖,荣获天津市第四届“十佳青年美术家”称号。曾在天津、山东、广东、广西、北京等地举办个展联展,出版有作品集《观复集 闫勇 卷》、《中国当代名家 闫勇》、《诗画入境——闫勇中国画作品集》,在《国画家》等学术刊物发表专业论文数篇。

荆浩的“六要论”与山水画意境营造

作者 闫勇

荆浩(生卒不祥),字浩然,沁水(今山西沁水)人。唐末隐居太行山洪谷,自号洪谷子。业儒,通经史,著有《笔法记》。是身体力行深入自然造化对景写生的早期大家。如其《笔法记》中云:“太行山有洪谷,其间数亩之田,吾常耕而食之。有日登神钲山四望回迹入大岩扉,怪石详烟,疾进其处皆右松也。中独围大者,皮老苍藓,翔鳞乘空,蟠蚪之势,欲附云汗。成林着爽气重荣,不能者抱节自屈。或回根出土,或偃截巨流,瓜岸盘溪,披台裂石。因惊其异,遍而赏之,明日携笔复就写之,凡数万本,方知其真。”

《笔法记》的真正意义在于其提出了“度物象而取其真”的美学命题。主张山水写生、创作要得山之“真”得山之境才能的造化之精神。这可见当时山水画家们对山水“意境”的追求已经成为一种普遍的审美趋向。虽然“意境”这个美学范畴,只是在诗歌美学中出现过,但这并不意味着唐代书画美学家对“意境”的美学本质缺乏深刻的认识。其实,唐代绘画美学已经提出了“境”这个范畴,如张就把他的绘画美学论著称之为“绘境”,张彦远也提出过“性与境会”的观点。 “意境是什么?意境是艺术的灵魂,是客观事物精粹部分地集中,加上人的思想感情的陶铸,经过高度艺术加工达到情景交融、借景抒情,从而表现出来的艺术境界,诗的境界,就叫意境。”

意境正是中国画物我相容、天人合一艺术精神的凸显。超物质以外的意境是中华民族特有的审美观念。正如贡布里希所言:“中国艺术传统所关注的要点既不是物象的不朽,也不是似乎可信的叙事,而是某中称为‘诗意’或许才最为近真的东西。宗白华先生曾经以非常抒情的语言叙述了“山水美的发现和晋人的艺术心灵”的关系: 《世说》载东晋画家顾恺之从会稽还,人问山水之美,顾云:‘千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。’这几句话不是后来五代北宋荆(浩)、关(仝)、董(源)、巨(然)等山水画境界的绝妙写照么?中国伟大的山水画的意境,已包具于晋人对自然美的发现中了!而《世说》载简文帝入华林园,顾谓左右曰:‘会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮间想也。觉鸟兽禽鱼自来亲人。’这不又是元人山水花鸟小幅,黄大痴、倪云林、钱舜举、王若水的画境吗……这玄远幽深的哲学意味深透在当时人的美感和自然欣赏中。 中国艺术家今天仍作为山峰、树木或花朵的‘制作者’。他能把他们想像出来,因为他知道了关于他们存在的秘密。但是他这样做是要记录并唤起一种心境,而这种心境深深地的根植于中国关于宇宙本质的观念之中”

意境有浑厚沉酣之境,如李可染的《万山红遍层林尽染》;意境有淡泊古雅之境,如吴湖帆的《云表奇峰》;意境有清雄奇崛之境,如石鲁的《华岳之雄》;意境有郁茂华滋之境,如黄宾虹的《山水册页》。山水写生、创作中如何营造意境,《笔法记》带给我们很好的启示:“夫画有六要:一曰气,二曰韵,三曰思,四曰景,五曰笔,六曰墨。气者,心随笔运,取向不惑。韵者,隐迹立形,备移不俗。思者,删拨大要,凝想形物。景者,制度时因,搜妙创真。笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。墨者,高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔。”

“气者,心随笔运,取向不惑。”“气”通常被看作是万物质生命的本源。万物得气而生,万物得气而动。山水写生中首先使能体味到万物之气,能体会到万物的内在精神。画面气息浓淡从某种程度上决定了意境得深浅。中国画艺术精神主张万物皆有生气,人和自然应和谐相处。“山被想象为一个有生命的有机体的肉,水则被看成是他的血。”

“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。得亭榭而明快,得渔钓而旷落。”(郭熙《林泉高致-山水训》)在画家面前自然的生命被设想为与人生有关的观念在山水画所营造的独特氛围中得以重新表达。山水写生要以气造境首先做到“气质俱盛”。不仅表现自然景物的形(质);还要表现神(气)。这样营造出来的意境才会深远。要做到这一点画家就要从各种高度,不同距离,不同时间来发现山的不同形态、气象。全方位多角度更加深刻地把握山水的性格和精神。“┅┅真山水之岩石,远望之以取其深,近游之以取其线;真山水之岩石,远望之以取其势;近看之以取其质;真山水之气,四是不同。春融怡,夏蓊郁,秋疏薄,冬暗淡┅┅真山水之烟岚,四是不同。春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。┅┅山,近看如此,远数里看又如此,远数十里看又如此,每远每异,所谓‘山行面面看’也。如此,是一山而兼数十百山之形状,可得不悉乎?山,春夏看如此,秋冬看又如此,所谓四时之景不同也。山,朝看如此,暮看又如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变态不同也。如此,是一山而兼数十百山之意态,可得不穷乎?”(郭熙《林泉高致-山水训》)对自然能做到广游饱看,造化之精神自然了熟于胸。做到意在笔先、以情运笔,自然“取向不惑”。这样,面对创作者才能正真触摸到无言而博大的脉搏,进而进入到物我两忘的境界。从而超越表象直获其本质生命之“气”。意境的营造也自然深远、脱俗。如:张仃的《焦墨太行山》;李可染的《万山红遍》、《漓江烟雨》;陆俨少《嘉陵高秋》,都是完美生动、富有诗意、意境彰显的作品。“韵者,隐迹立形,备移不俗。”“隐迹立形”指能取得让观者只能看到物象之神而忽略笔墨痕迹。正如邹一桂所言之效果:“花如欲语,禽如欲飞,石必峻竲,树必挺拔;观者但见花鸟树石而不见纸绢,斯真脱矣,斯真画矣。”

《小山画谱》“备移不俗”则从另一角度说如只重物象而无笔墨则易流于匠气俗气,所以要有所蕴籍才能免俗。荆浩“韵”的主张也正道出了山水写生、创作中不仅要把握对象之本质生命━“气”,而且还要做到气象不俗━“韵”。这样意境自远。如刘海粟的《黄山写生册》便深的黄山之韵。“思者,删拨大要,凝想形物。”指构图的剪裁经营。面对自然山川的杂乱无章,我们只能记其要点,握其特征。好的构图样式对于意境的凸现有为重要。“意境高低,能否引人入胜,构图关系很大。”

写生中如能做到匠心独运,意境自然得以开拓。“景者,制度时因,搜妙创真。”这里强调的是对山水生命的再现,不是被动的照搬某一孤立的自然状态,而是要在“搜妙”的基础上进行艺术创造形成物我相溶的“第二自然”。一种源于生活却又高于生活的境界。黄宾虹的《黄山写生画册》可谓意境高古华滋,深的“搜妙创真”之妙。“笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。墨者,高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔。”中国化艺术自古至今皆强调笔墨独立的审美意义。荆浩用笔强调用笔的变化与灵动。用墨强调自然要尽去人为的斧凿之痕。近人黄宾虹是集历代大家用笔用墨的大成者。其用笔强调:“笔法之要:用笔言如锥画者,平是也。用笔言如屋漏痕者,留是也。用笔言如折钗股者,园是也。用笔之法,有云如枯藤,如坠石者,重是也┅┅用笔贵变”“墨法分明,其要有七:一,浓墨;二,淡墨;三,破墨;四,积墨;五,泼墨,六,焦墨,七,宿墨。”

黄将独立意义上的笔墨之美发展到了高不可攀的高度,终形成了旷古华滋之境。笔离墨无以表现,墨离笔无以运转。笔中有墨,墨中有笔。若能运笔似不借墨之力,用墨似不因笔之功,化去笔墨痕迹,才是化境。写生中如能以纯任自然的笔墨营造意境,意境自然得以开拓。清代方薰指出:“作画必先立意以定位置,意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,庸则庸,俗则俗矣。”山水画意境来源于客观自然,意境是实的形象与虚的联想之结合,画家描绘的景物形象是实,引起人的联想是虚,由形象产生的意象、境界是虚实的结合。意境的构成离不开画家的形象思维的创造。“意境的创造不是一件轻松的事情,我在画每一笔都要解决形象问题,感情问题,远近虚实,笔墨浓淡等问题。要集中全力反映可观世界的实质,创造出有情有景的艺术境界,不是容易的事。”

意境的营造是一个古老的话题,在我们的跋山涉水追求心中之境时,“六要”或许能带给我们更多的艺术思考。

作品鉴赏

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 废墟中搭起生命之桥

- 第13次中日韩经贸部长会议举行

- 2024中国正能量网络精品揭晓

- 赛诺菲血友病新药美国获批,系首个降低抗凝血酶的血友病疗法

- 交通银行:拟向财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票,募资规模不超1200亿元

- 上海市举办F1的赛车场

- 由海尔集团投资制作的国产动画片,主角是一对不同肤色的兄弟

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司