- +1

走进北大老师的书房,他们都在看些什么书?

原创 小北 北京大学出版社

在北大这片汇聚了

无数智慧与梦想的土地上,

藏着一处处静谧而深邃的“秘密花园”。

那是书田开辟出的山海,

是学者打理出的桃源

——北大学者的书房。

对于沉潜于阅读和思考的人生而言,

四壁藏书就像是迷宫的围墙,

数不清的道路分岔,一不留神,

兜兜转转一大圈却又回到了原地。

然而,正是这迷宫般的藏书,

构成了学者们独有的精神世界。

书房里的岁月沉积着各色光影、声气,

有旦暮千古的会心,

有愤悱久之的独觉,

也有苦寻不得的挫败。

没有哪个学者的书柜是平的,

总有看不见的起伏,

正是这些起伏,

见证了学者们的探索与跋涉。

“北大学者书房”第一辑

《坐拥书城——北大学者书房》中的15位学者

“北大学者书房”第一辑

已于2023年在北京大学出版社出版,

如今,第二辑结集初成,

16位北大学者,

他们的书房以及在书房工作的影像,

他们对书籍及学问的态度,

他们读书与治学的方法,

呈现在《第一等好事:北大学者书房》。

让我们一同走进学者们的书房,

感受那份沉潜的宁静与力量,

看见不一样的书间万象,

看到智者的另一个世界。

意

趣

燕园一隅,洞见古往今来;提笔刹那,恒有通经致用之心。人文的灵思,社会的关切,在书房中聚积升落;阅世的经验,文字的省察,在墨香中生长凝定。纸页徘徊,细推义理尘嚣外;书房之中,眼界开阔天地宽。

贺桂梅

呼唤“人文学的想象力”

北京大学中国语言文学系教授,

现任系党委书记。

阅读在一个研究者的精神世界的形成过程当中,我觉得可以占到60%—70%。其他的就是自己的阅历与观察。

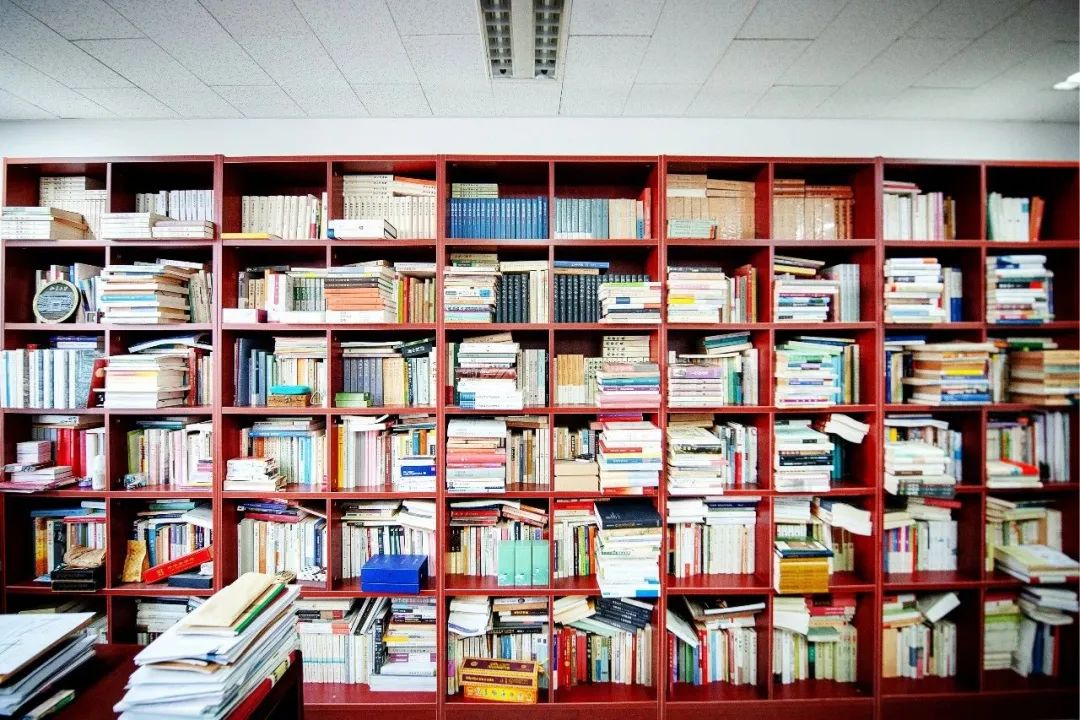

走进贺桂梅的办公室,占据了整整一面墙的高大书架映入眼帘。对于爱好文学的人来说,这里简直是一个巨大的宝库。从革命文学经典到全套金庸小说再到现象级网络小说,历史图景和文学样貌可于此窥见。

贺桂梅办公室里的书架

除了贺桂梅专攻的中国当代文学,这里还陈列着现代文学、女性文学、电影研究、理论研究、社会科学等各领域的书籍。聚焦于当代文学,而又绝不仅限于当代文学,贺桂梅的研究格局和学术理念在她的书房中得到具象的呈现。

对于贺桂梅来说,走上文学研究道路“好像是一种不由自主的选择”。在她的童年和少年时期,家里就有浓厚的文学氛围。在北大中文系的求学时光则是她从文学爱好者转变为专业的文学研究者的关键阶段。

1997年,贺桂梅参加硕士毕业答辩(右起依次是贺桂梅、赵祖谟、洪子诚、曹文轩、戴锦华、朴贞姬)

贺桂梅发明了一种读书方法,她称为“下笨功夫”。拿到一本书,在泛读一遍之后,先把目录在电脑文档里抄一遍,“抄目录的过程是把握这本书的内在思路的过程”。然后,把自己觉得书里最有启发的章节抄一遍,并重点关注那些在泛读时标注出来的部分,把这些段落转化为自己的语言写下来,然后把最有收获的内容填写在章节目录下面。

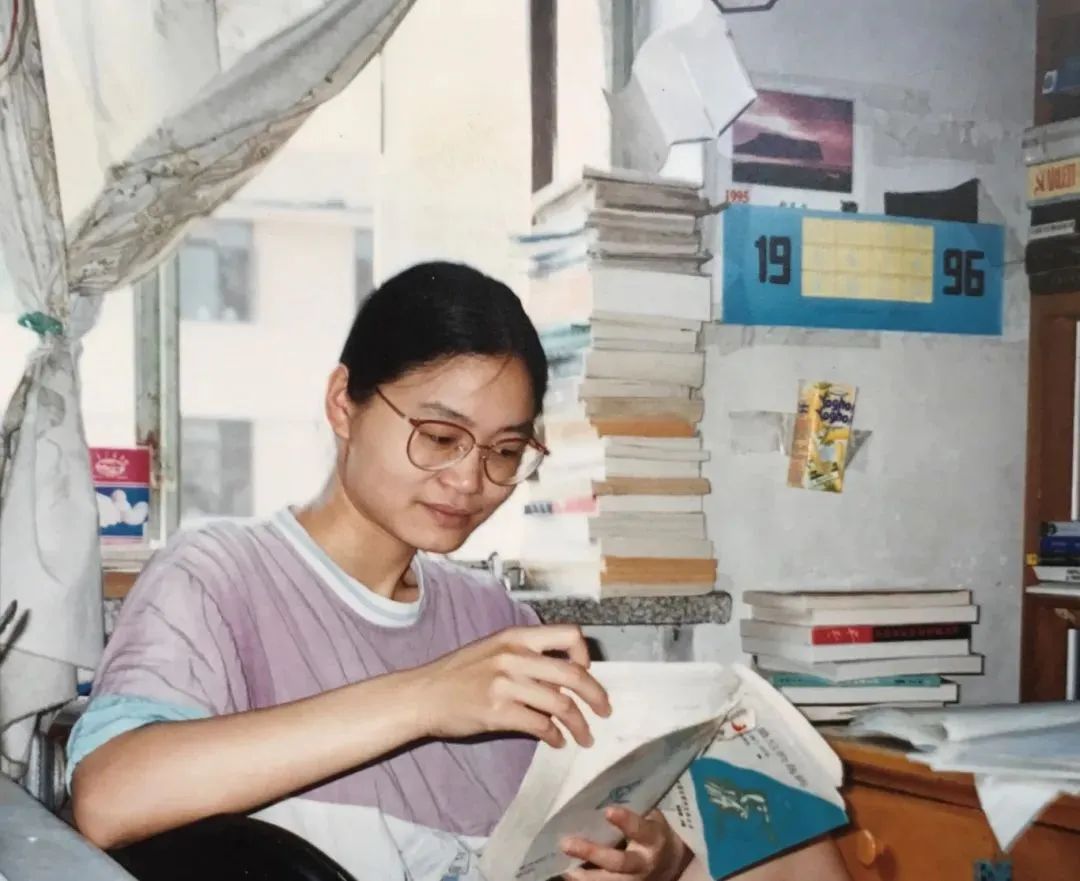

硕士学习期间,贺桂梅在宿舍里阅读

如今,贺桂梅建议学生读书要“跟人读”,即系统性地阅读有代表性的学者的系列著作,从中把握他们的核心思想,学习他们阐释中国问题的方法。

将文学放在当代中国的视域中来看待,这是贺桂梅长期坚持的研究方法。受社会学家米尔斯所提出的“社会学的想象力”的启发,贺桂梅提出“人文学的想象力”这一重要概念。

所谓“人文学的想象力”,既是“走出去”,从专业化的文学研究中走出去,和社会研究、政治经济学研究对话;也是“再激活”,把文学研究放在社会科学研究、人文研究的总体性视野中,讨论它可能具有的思想力和与现实对话的能力。

贺桂梅在演讲中

从2021年开始,贺桂梅主持开设面向全校本科生的课程“认识中国的方法”,采取系列讲座的形式,每次课邀请一位代表性学者,在跨学科、跨专业的视野中讲授有关中国研究的具体话题,让“以中国为认识对象,以专业为研究方法”的学术理念得以落地生根。“理解当代中国,回应当代中国的问题,文学始终是不可替代的媒介。”

于铁军

这是一件“过瘾”的事

北京大学国际战略研究院院长、北京大学国际关系学院教授

要更好地理解世界、理解中国,处理好中国与世界的关系,还是要多读书、多交往。

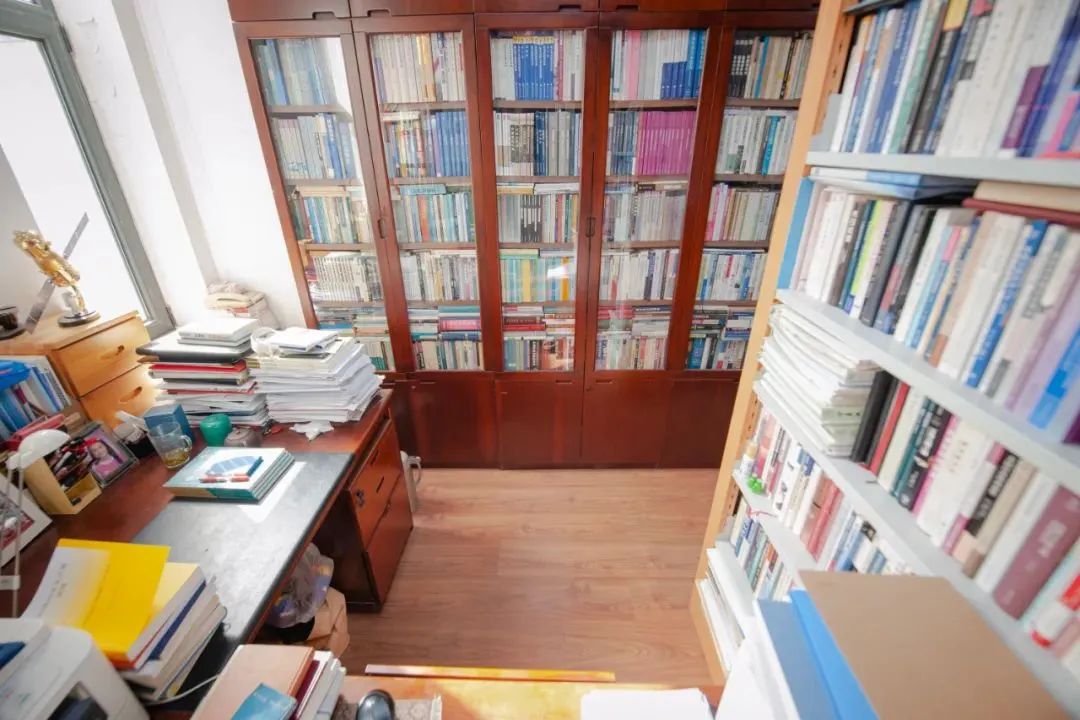

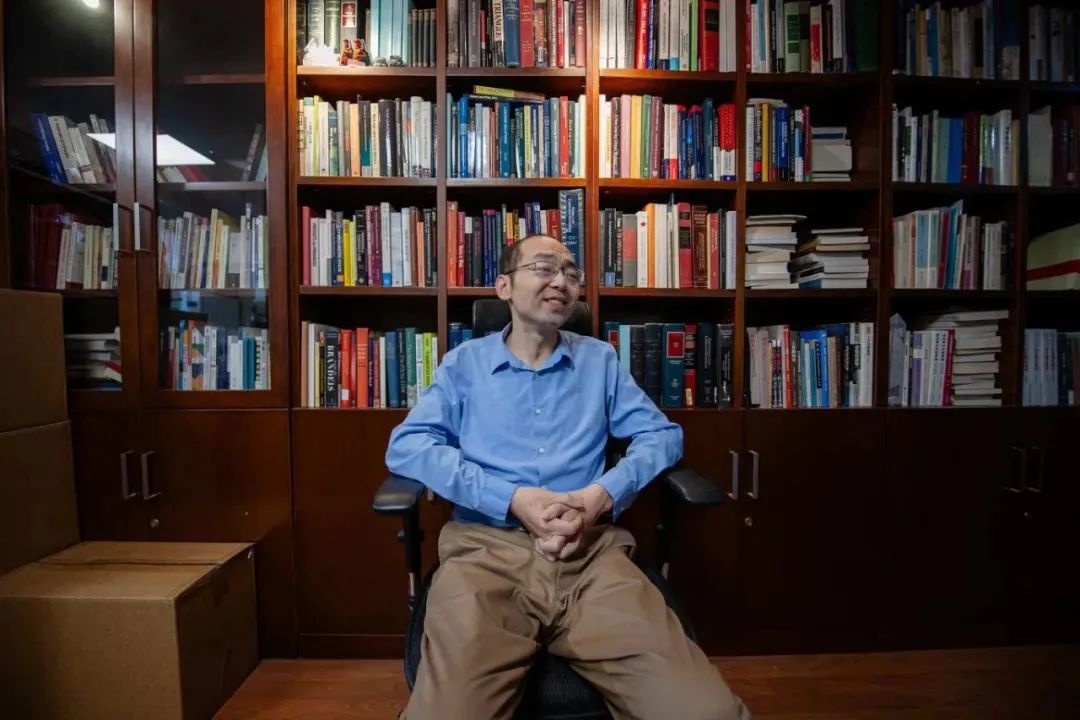

说起办公室里的藏书,于铁军如数家珍。一共十个书架分为三组摆放,每个书架上大约有800本书,整个房间里一共有8000本左右。这间小小的书房容纳着数量如此庞大的书籍,却整洁有序,丝毫没有杂乱之感。

于铁军的书房

于铁军喜欢将书籍分类摆放,按照语言分,有中文、英文、日文三类;按照领域分,又有政治、历史、军事与战略等类别。他笑言自己“秩序感比较强”,将书籍按照类别放在特定的位置,想找哪一类的书时就可以按图索骥,快速定位。

于铁军曾在国外学习多年,每到一个国家或城市,他都要去当地的书店,尤其是旧书店。购书、藏书的过程实际上是对知识、思想的获取和珍藏。在于铁军幽默而真诚的表述中,这是一种很“过瘾”、很好玩儿的体验。

2019年在普林斯顿大学书店

对于铁军来说,读书是原初的启蒙,是毕生的热爱,也是无惧无悔的选择。伴随着时代的浪潮,遵循内心萌动的兴趣,于铁军在高考填报志愿时选择北京大学国际政治系国际政治专业作为第一志愿,从此开启了在国际关系领域的深耕钻研。本科毕业后,于铁军曾前往山东财政学院任教,拥有稳定职业,但继续读书深造始终是他心中深藏的梦想。

任教三年后,他向学校提出希望继续读研,但当时就近的山东大学还没有国际关系专业,而国际关系是于铁军已然选择的人生志业。因此,他毅然辞去教职,脱产考研,顶着压力复习了半年时间,几乎翻烂了“国际关系史”的教材,最终如愿再次回到燕园,投身他所热爱的事业。

于铁军和袁明老师在办公室交流

“现在有很多同学面对未来选择感到颇为迷茫,我有时就给他们讲一讲我当年考研的经历。只要有一个长线的目标,并愿意为实现这个目标而全力以赴,那过程中的曲折都是可以克服的。”

于铁军的“宝藏”书房为国际关系学院的许多同学所熟知和向往,同学们经常到这里看书、找书,于铁军也常常将自己珍存的好书借给同学们翻阅。很多时候,这些书对同学们来说不仅是可供参考的学术文献,还常常成为学术研究中灵感的来源。

于铁军在国际战略研究院的办公室里

在书籍的海洋中徜徉,投身于国际关系这一兼具家国情怀和全球视野的学科领域,成为师长与学生之间学术传承的桥梁,是于铁军学术生命中一以贯之的主线,也是他幸福感的来源

理

趣

书房是通幽小径,循迹独往,却能思接千载;读物构筑成生命史,一言未启,便已烛照万物。理致在思辨中廓清,历历悉见,也勾勒迢迢长路;岁月在书房中沉淀,留下丰富的恒常、思想的锚点。

邱泽奇

读经典,读社会,读时代

北京大学中国社会与发展研究中心主任,北京大学数字治理研究中心主任

把自己的粮食变成更多人的粮食,让学术成为社会发展的动力,成为更多人“粮食”的来源。

阅读经典之书、社会之书、时代之书,是邱泽奇学术生涯一以贯之的主题。

邱泽奇的书房

“我们这一代人大概有一个共同的特点,就是做一件事,总希望把它做好,要么就不做。要尽最大努力把事情做好,那只有下功夫,没别的选择。”

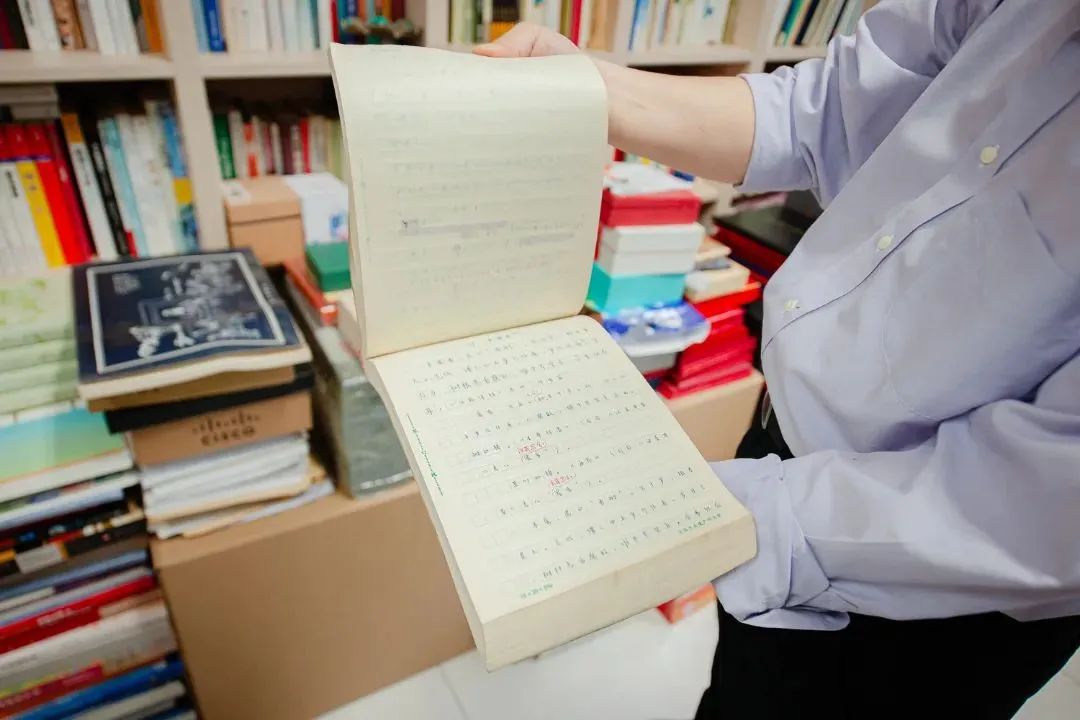

硕士学习期间,由于中国农业科学院没有专任教师,邱泽奇被分派到南京农学院修读基础课。农业古籍专业的学习为邱泽奇提供了遨游书海的机会。为了撰写硕士论文,他读了几屋子的线装书、手抄文献,卡片做了一千多张。最后完成的硕士论文近二十万字,手写抄改了三遍。论文的手写版至今仍被他珍藏在身边。

邱泽奇手写的硕士论文

在读书上花了这么大的功夫,邱泽奇本以为自己会像导师缪启愉先生一样,成为一名中国农业古典文献专家。然而硕士毕业后,命运再次和他开了一个“玩笑”。他被分配到华中农业大学,在农村社会学专业任教。就这样,邱泽奇“误打误撞”地进入了社会学领域,这也让他在读经典之书的同时,开始阅读社会这本大书。

“从农村出来的学生,对村民疾苦有一种天然的敏感。城乡差距、地区差距里呈现的村民疾苦让我似乎发现了一点社会学学科的价值和意义,能不能为改变村民疾苦做点事儿?”

在这种朴素心思的推动下,邱泽奇回到学校便钻进图书馆,阅读了大量农村社会学领域的文献。在这个阶段,他读到费孝通先生的文章,遇到了影响自己一生的学者和思想。

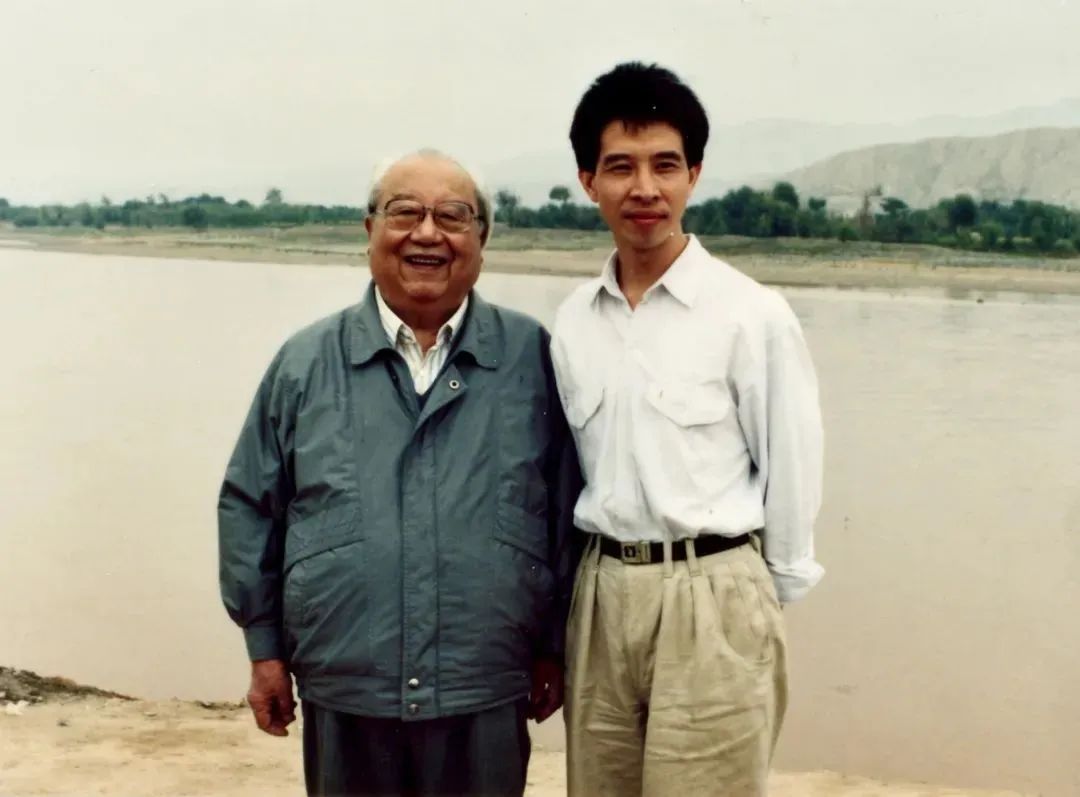

在追踪费先生文献的过程中,邱泽奇逐步萌生了一个新的目标:跟费先生读书,学习他把学识转化为促进乡村发展的窍门。他鼓起勇气报考北京大学社会学系的博士研究生,非常幸运地得到了跟随费孝通先生学习的机会。

1992年秋,邱泽奇与费孝通先生摄于调研途中(甘肃省景泰县黄河边)

读时代,以调研追踪国家发展。21世纪以来,技术和数据在社会生活中扮演着越来越重要的角色,也日益成为社会学研究不能忽视的面向。在阅读经典、阅读社会的基础上,邱泽奇再次开始阅读并钻研数据这部极具当下时代特征的“无字之书”,致力于从数据中读出时代的脉搏和社会的关切。

2006年,北京大学中国社会科学调查中心成立,邱泽奇是首任主任。至今,中心已经开展了19年覆盖全国的调查研究,调查所产生的数据如实反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,为学术研究和公共政策分析提供了基础。

2009年,邱泽奇组织中国家庭追踪调查追访测试访员培训。

几年前,北京大学数字治理研究中心成立,邱泽奇担任主任。在数字经济越来越多地影响社会发展的今天,邱泽奇和志同道合的学者们的研究正加紧进行。

2017年,邱泽奇带领学生在山东省曹县进行农村电商调研。

从古籍文献到乡村田野,从工业发展到数字经济,邱泽奇始终传承着费孝通先生“经世致用”的学术理念,致力于做“对社会有用”的研究。这位既怀有热忱和责任感,又富有时代感和创新意识的学者,依然在经典的世界中遨游,在广阔的乡野中奔走,在社会学研究最前沿的地方探索开拓,为中国社会一点一滴的发展孜孜以求。

程美东

一室之间,荟百年峥嵘

北京大学马克思主义学院教授,马克思主义中国化研究所所长。

为什么活、如何活、为谁活——这是青春韶华里读书的重要动力所在。

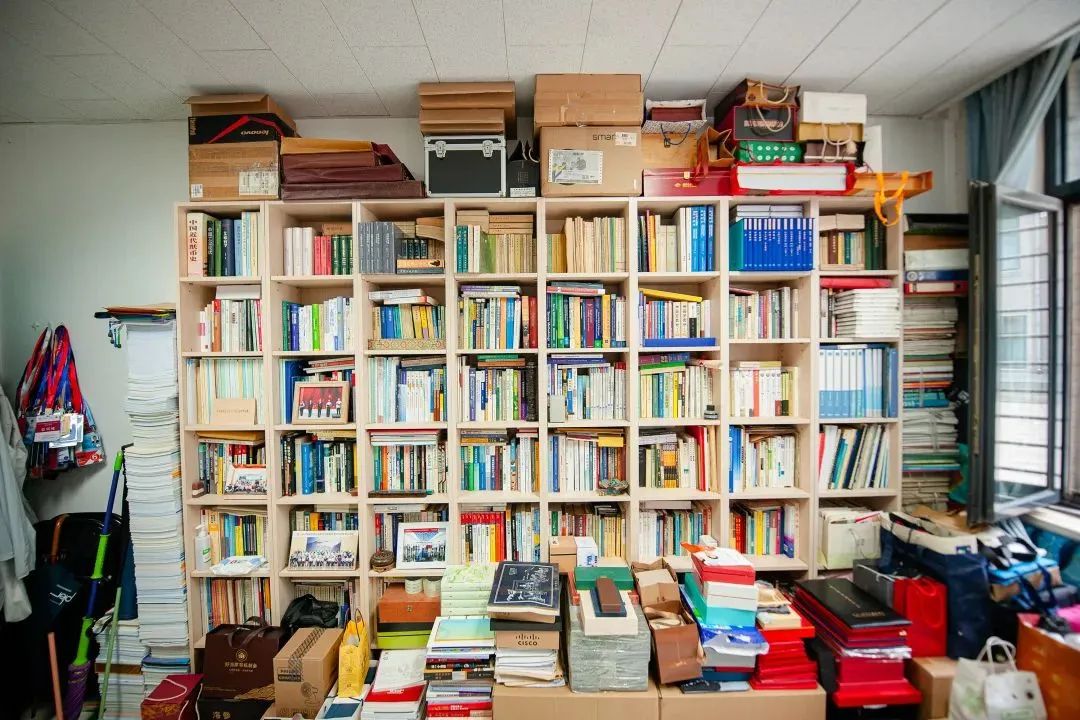

进入程老师家的书房,扑面而来的是靠墙而立的两列长长书柜。一本本封面各异的书籍,一套套系统的大部头,按照一定的门类叠放着,纵使是通顶的书架,依旧被填得满满当当。

除了家中的开放式书房,程美东教授还在办公室中特意添置了一面墙的书架,以及大量储存于电脑和移动硬盘中的电子书。小小一室,百年峥嵘岁月于此间荟萃,历史的经线与思想的纬线纵横交织。

程美东在书房中

在电子书没有兴盛起来之前,逛书店是他的生活内容之一。“2000年前后,周末的一个重要消遣场所就是书店,西单图书大厦、海淀图书城、甜水园图书市场,隔一段时间不去就觉得有点空落。”

“很多人说收藏文物的人是‘败家子’,我想买书亦如此,因为这些书呀,一旦买回来,就从来没想过要卖掉,就像是孩子,陪在自己身边,是属于自己的。”看着一点点收集而来的书籍,像是掠过一次次惊喜邂逅的时刻,那边勾连着历史的车辙,这边连接着程老师的书意人生……

程美东的藏书可以分为六类:中共党史通史、中共党史专门史、中共党史资料、中共党史人物传记与回忆录、海外中共党史图书以及人文社科综合类经典书目。

程美东的书房书架上的书籍

在程老师的办公电脑中,也存放着多种版本、多重角度、多维视野的电子书和相关史料。这台电脑放在窗前桌上,点开硬盘,八百多个标注清晰的文件夹悉数呈现,从人物传记到地方史料,从红色期刊到文献汇编,从系列专著到革命回忆,如叶脉般展开,勾勒出阅读的年轮。

除此之外,他还有着几个T的硬盘,毛泽东、刘少奇、周恩来、邓小平、陈云、瞿秋白……熟悉的名字跨越时空的阻隔,相聚在程老师的收藏中,串起共产党风云发展的一座座丰碑。

众多书目为程老师的研究搭建起多维度坐标系,成就了他与中共党史的缘分,绘就了一幅充满理想的学术图景。在程美东看来,现当代中国历史发展中的许多重要问题,都可以从中国共产党的历史中找到直接或者间接的链接点与反馈因子。

这是因为人类社会历史发展的主动权主要体现在政治层面,中国共产党是在现当代中国历史中诞生、发展的,也逐渐影响、主导了国家政治生活和社会生活的方方面面。

在程老师心中,读书有三“求”。

第一阶段,乃求真。中小学阶段,是以学习人文社会科学和自然科学知识为主的读书,这种阅读基本上都带有某种标准答案。

第二阶段,乃求善。读书,乃为渴求理想与现实的统一;读书,乃为寻求社会、家庭、个人关系的统一;读书,乃为寻求自然与社会的统一。

第三阶段,乃求美。年逾半百,读书多无功利之念,但求自我享受,即是美意。

美

趣

窗外四时好景,花木掩映成清赏;窗内书册堆叠,与心交映自成一片风光。此心自有安处,漫读诗书万卷;文字蕴藏百味,淡品人生甘苦。立于书房,日影与月色在纸页中迁跃,召回隽永记忆,长伴鸟声花事、暮雨朝烟。

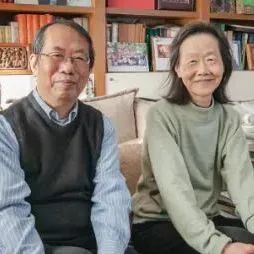

陈平原 夏晓虹

“职业读书人”的读书之乐

陈平原,北京大学博雅讲席教授、中央文史研究馆馆员。夏晓虹,北京大学中文系教授。

真正的读书人,古今是不分的。

没有说只读现代书,不读古代书。

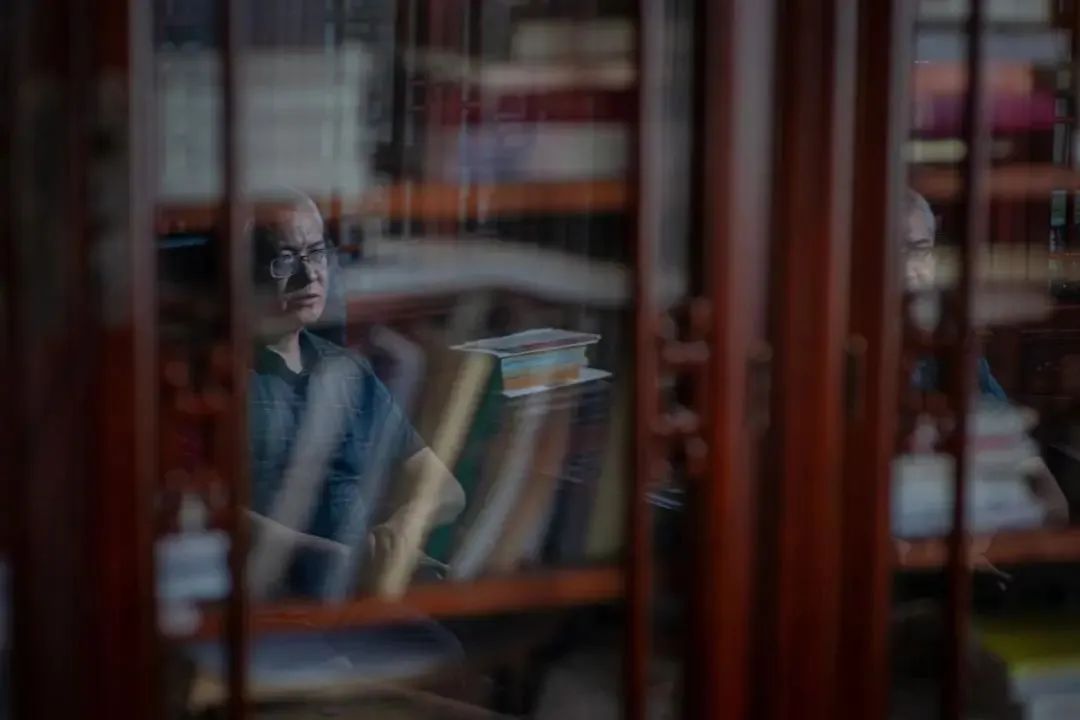

步入陈平原、夏晓虹夫妇家中,方知“书城”洵非虚言,而是对眼前光景恰如其分的描摹—书籍从墙角生长至天花板,又向沙发、五斗柜、壁橱、餐桌漫溢。主人陈平原简直“望书兴叹”,直言“书影响到了人的生活质量”,但又有几分无可奈何:“积习难改,以前喜欢书,现在还是喜欢书。”

陈平原在书房中

陈平原自称“职业读书人”,他认为治学是志趣所钟,也是一种职业选择。与传统藏书家不同,对待书籍,他不务求珍本秘籍,无意炫博好奇。书房中不时上演的书籍聚散,也传达出“职业读书人”的眼光、理智与通达。

不统计藏书,正是不以藏书规模为意,“藏书规模大小,其实不是一个很重要的事情,关键在于,是否真正喜欢读书。”文献的搜集披阅也绝非易事。“这种东西,才气再大的人也没办法一蹴而就,必须是漫长的岁月,不断地积累。”

家中藏书无论何等宏富,都无法与图书馆比肩。着手专题研究,自然要依托北大图书馆、国家图书馆的浩瀚图籍。而此前考察晚清民初的通俗读物,陈平原更是屡屡造访首都图书馆,充分利用馆中的特色资源,即精英色彩不甚浓厚的画报、杂志、通俗小说等。

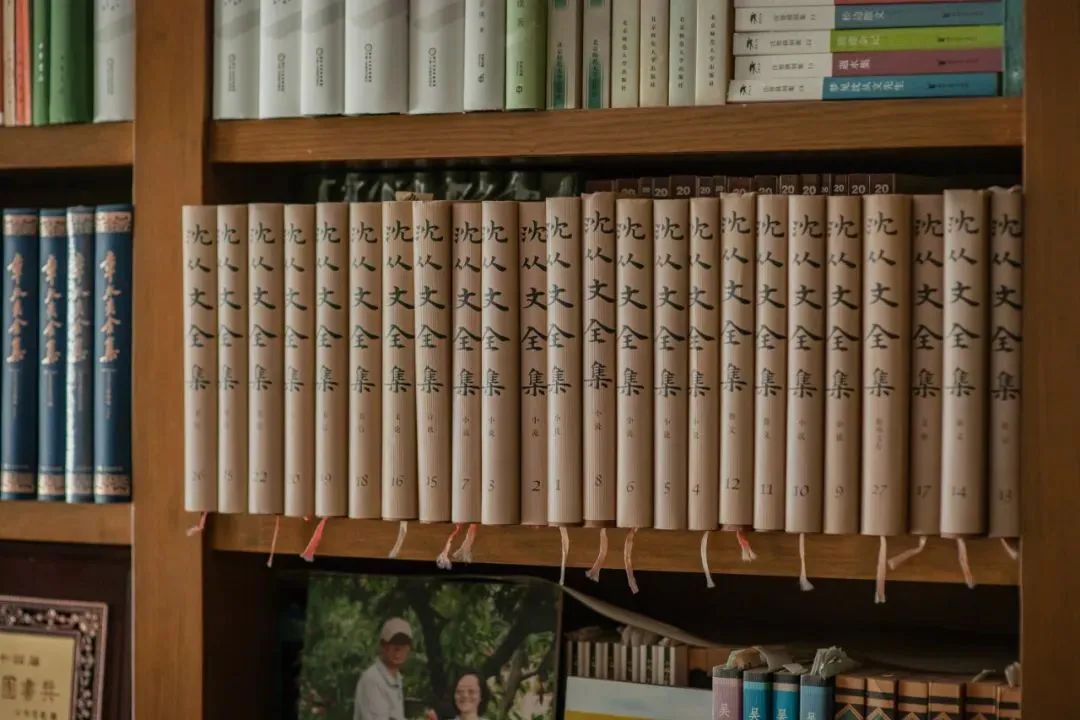

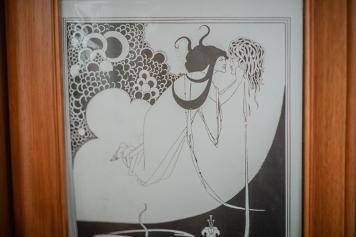

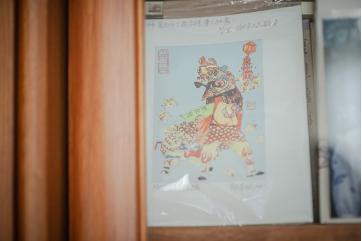

除了作为辨章学术、考镜源流的著述之所,书斋同样是陶冶文人气息的生活空间。客厅里的文人书画,书柜里的比亚兹莱插图、学生赠送的贺年卡、相偕同游的合影,也给陈平原、夏晓虹的书房平添了几许文人佳趣。

书架上的摆件

陈平原刻的藏书章

和当下在严格学制规范中成长起来的研究生不同,陈平原认为他们那一代人在无书可读的时候,自己养成了读书的习惯,没有太早被规范,普遍带有一种不为樊笼所束缚的虎虎生气。他们不惮于对未知领域展露野心,也无意纠正旁逸斜出的科研兴趣。

“好处就是我们主动阅读、自主选择的能力比较强,自己找准道路,坚持下去的毅力更加充分。上天下地,哪里有兴趣就往哪里走,逃出樊笼是自然而然的,因为本来就没有多少樊笼。”

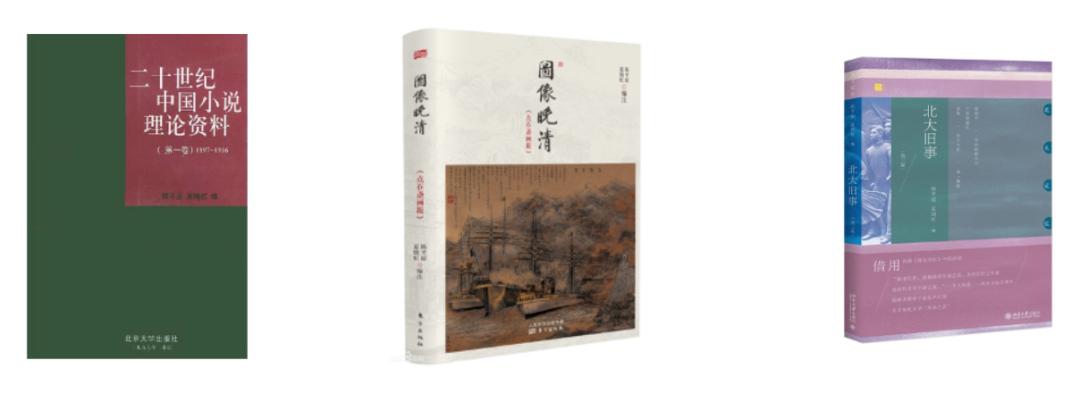

陈平原、夏晓虹的编著

相较于为各种现实需求而读的“有用书”,陈平原更愿提倡读“无用书”。所谓“无用”,指向对日常生活的超越、精神的丰盈和人格的完善。

李彦

从纸页间,读到大地上

北京大学化学与分子工程学院博雅特聘教授

读书的妙处就在这儿吧,在自己有限的时间里,经历着许多不同的人生。

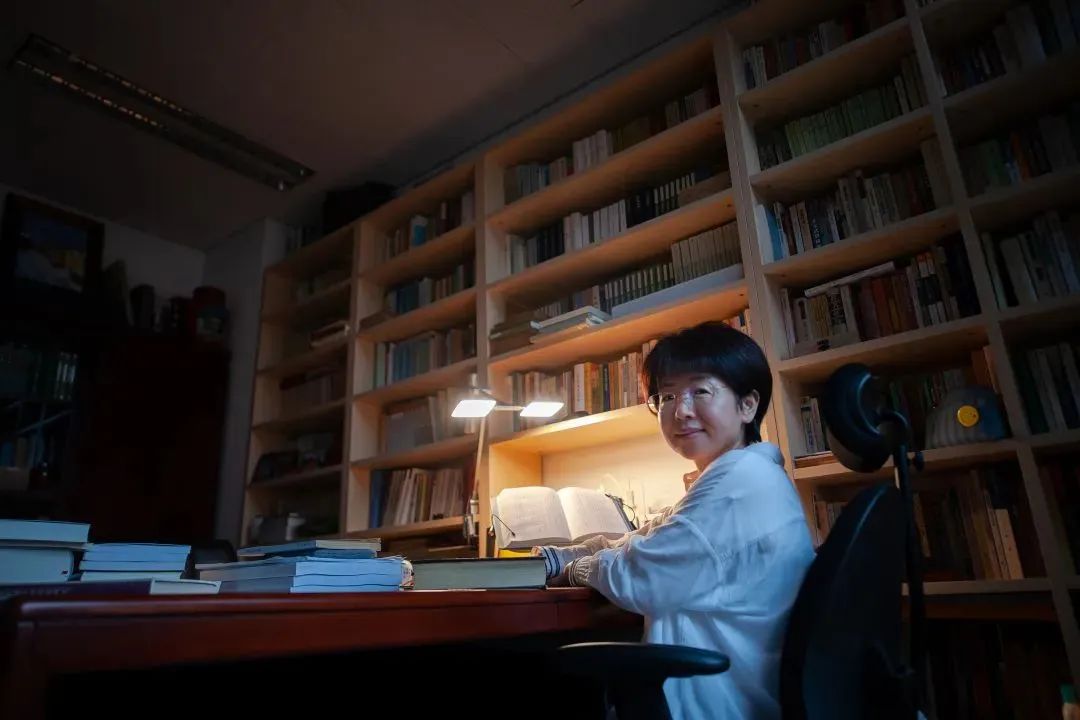

走进李彦老师的书房,映入眼帘的便是通天的书架。书籍林立其上,从基础的化学原理到前沿的科研成果,从经典的化学实验到创新的科学发现,原子与分子共舞,老先生们的奠基之作与跨学科的“闲书”构筑起这片奇妙乐园。

李彦在书房中

对李彦而言,书架里的藏书尚不完整,在家、在办公室,还有许许多多的图书,构筑起科研路上的阶梯。为学而读,读出老先生们的指引,读出其他学科的印记,读出自身不断更新的知识体系。

在漫漫的阅读之旅中,李彦总结出一套自己的阅读方法。对于理科书籍,注重的是实用性和系统性。像是手册书,她强调借助目录查阅的重要性,通过目录定位到所需内容,再进行重点阅读;对于丛书,李彦则更倾向于整体把握,通过目录了解全书内容,再根据需要选择性阅读特定的章节。

倘若是教材,则需要循序渐进,全面掌握,打下扎实的基础。至于通俗一点的科普类书籍,可以选择性地跳读,也会在感兴趣的部分停留下来,仔细地多读几遍。

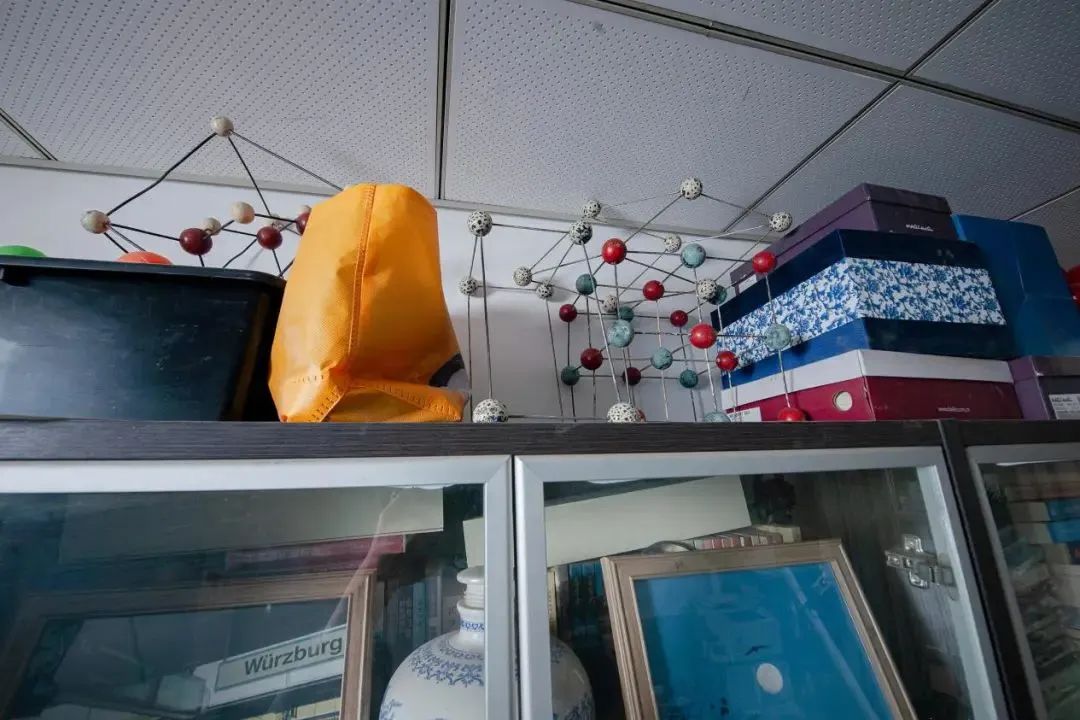

在现今转向多媒体、智能化教学的时代,李彦老师或许可以算是最后一批使用实体教具的老师,这也构成她教学的一大特色。具象、立体的模型,传递着知识的温度,让晶体结构中的立体几何更为生动,让化学中的数学更易理解。

李彦使用的各种教具和她亲手制作的模型

如今她依旧坚守在教学一线,上课从来不会迟到,一以贯之地将生活中的点滴融入教学中,将读过的书有条理地综合起来,她的课好评如潮,在2008年和2013年李彦分别获得“北京大学十佳教师”和“北京市高等学校教学名师”的荣誉。

在李彦老师的书架上,还有一份特殊的收藏——来自世界各地的杯子。这些杯子是学生们毕业后从远方带回的心意,是他们对老师教诲的感激与回报。

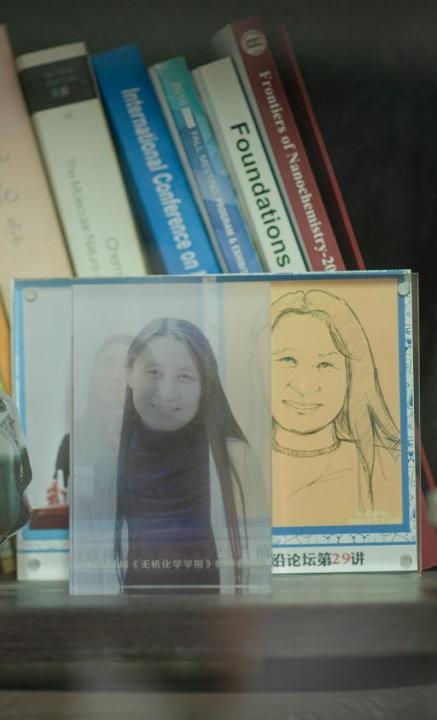

李彦收藏的来自世界各地的杯子

书架上的书,记述着李彦丰厚的学识;书架上的相框,印证着李彦广博的人生经历。从北大校园的牡丹,到未名湖北岸的蜡梅,从欧洲车站团聚的温情一幕,到“北大教授茶座”上的学生画作,她用心观察着世界,又用镜头捕捉着瞬间,将每一张照片背后难忘的故事,印刻成相框里的永恒。

书架上的摆件

李彦的方寸书房,是一片通达的天地,山川在这里展开;连接起理论与现实,经纬于此处纵横;历史与未来和鸣,从化学出发,通向整个世界。

贾妍

在北大有一间“猫”主题书房

北京大学艺术史系主任、博士生导师

做古代艺术史就是一个拼拼图的过程。

推开贾妍书房门扉的一刻,造访者也许要疑心自己化身成了误入奇妙幻境的爱丽丝。目光未及与四壁琳琅插架相接,就已然被色调明媚的各式样摆件俘获,汲汲于对它们展开巡视:在相框上缘歇脚、在工作台书丛中驻足的蓝精灵;巨幅海报连同数张古埃及人物纸草画描补留白,一旁的置物架搬演出《丁丁历险记》的剧目;桌面瓦罐中的石榴枝条娟娟作花,台灯灯柱攀缘着毛绒熊猫,小王子迷你玩偶于灯罩处凝伫。最令人应接不暇的,还是书房中俯拾皆是的“猫”。

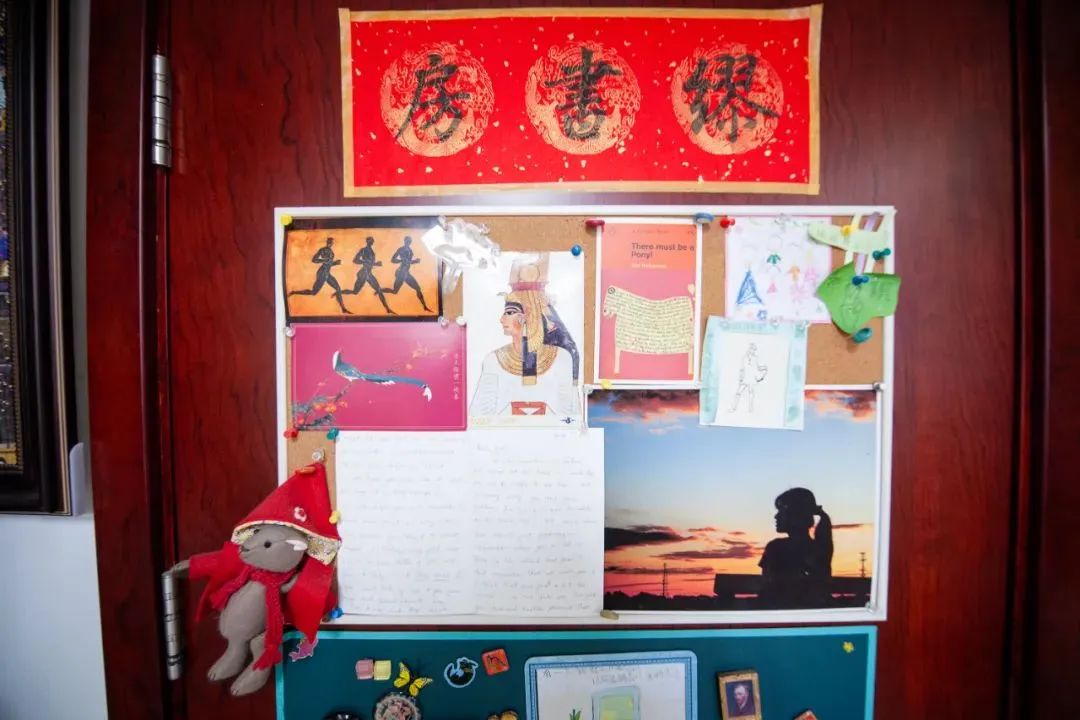

贾妍书房中的摆件

贾妍笑称“缪书房”是一座有关“猫”的主题公园。它们藏入玩偶和图案的躯壳,三三两两蛰伏在墙头桌角,栖息于书斋中的罅隙。

2020年,北京大学文研院邀请她写一些半通俗半学术的艺术史文章,因此有了连载四期仍令她意犹未尽、迟迟不愿搁笔的《塔缪的理想:“云养”一只埃及猫》。揭开埃及猫置身的世界一角,贾妍完整盘点了分散于世界各大博物馆埃及文物里的“神猫”藏品,再现自然界中的猫逐步走进埃及人世俗生活与精神世界的轨迹。

对于贾妍来说,梳理古埃及艺术中有关猫的点点滴滴,恰是一种特殊的吸猫方式。彼时疫情的阴霾挥之不去,彷徨与焦灼如影随形,埃及猫将她引入一片宁谧幽静的洞中世界,隔绝了受困于现实的黯然情绪。

贾妍读博期间学习近东语言的笔记

贾妍笑称艺术史是一个可以名正言顺“玩物丧志”的学科。她钟爱收集工艺品、小摆件,以合乎个人审美的方式呈现它们。她时常想象布满小玩意的角落,是玩具总动员的微型舞台,只是这方舞台漂浮在书海之上。

一方古意盎然的木雕是贾妍父亲的作品。那一年她从哈佛学成归来,重返燕园任教,在窗明几净的均斋桌案前,来京探望女儿的父亲将“窗外一塔湖图,门里两河春秋”镌在刚刚完成的雕塑上,像是一道点睛之笔,注入无限欣慰与殷殷期望。

一只通体透明、尾羽纤长的玻璃鸟,是贾妍的丈夫游历威尼斯玻璃岛时为她买下的纪念品。历经旅途颠簸,一路漂洋过海,它居然在燕园的书架上毫发无损地着陆,不得不说是个小小的奇迹。

门后的留言板贴满女儿幼年的画作,稚嫩的笔触定格天真的想象。它们作为礼物郑重其事地送到她的手上,带有不逊于文字的直指人心的力量。

贾妍的书房中多以她完成的拼图作为墙面装饰画。从上百种无序的碎片中绎头绪,聚焦孤立的断章,依傍色彩、纹理、形状完成排列组合,还原出完整的图像。在贾妍眼中,拼图游戏对思维的操练与古代艺术史的上下求索何其相似。

贾妍书房中的猫咪拼图

书

房

总

览

左右滑动查看

贺桂梅:呼唤“人文学的想象力”

范晔:燕园译者的书房“三重境”

罗新:一位北大历史学家的写作与旅行

于铁军:这是一件“过瘾”的事

章永乐:外面,是更大的书房

孙明:书山有径寻“治道”

邱泽奇:读经典,读社会,读时代

程美东:一室之间,荟百年峥嵘

苏祺:电子书房,“藏”下千年岁月

阎天:北大的“力食居”,是他的书房

陈平原 夏晓虹:“职业读书人”的读书之乐

易莉:阅读让人生奇旅有迹可循

贾妍:她在北大,有一间“猫”主题书房

赵冬梅:一本书就是一条河流

李彦:从纸页间,读到大地上

每一位北大学者,

都在讲他们和那些

改变了人类历史的“大书”之间的故事,

读这些大书,

改变人的气质、性格,会影响人生;

都在介绍他们写过或正在写的书,

这些书是北大贡献于时代的思想的结晶,

是学者点燃的火炬。

书房是人格的对外投射,

透过特定的物理空间,

北大学者的人格操守与精神魅力,

将给我们以熏陶和指引。

原标题:《走进北大老师的书房,他们都在看些什么书?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 王毅会见拉夫罗夫

- 复旦团队发现帕金森病全新治疗靶点

- 浙江出台涉企行政检查新规

- 9块9的咖啡会继续!瑞幸去年净利增至29亿:目前没有提价计划

- 科创50指数涨逾4%,寒武纪涨逾14%

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司