- +1

我跟徐邦达先生学鉴定

本文选摘自《中国古代书画鉴定二十五讲》(浙江大学出版社2019年1月出版),作者杨新曾师从徐邦达、启功等老一辈书画鉴定家学习中国古代书画鉴定,是北京故宫博物院研究员,1987年9月至2000年12月曾任北京故宫博物院副院长。经出版社授权,澎湃新闻转载。

一、谦逊严谨的治学精神

我初识先生是在1961年。那时我正在中央美术学院美术史系读书,系主任金维诺先生为我们设置了书画鉴定课,特别延请张珩(1915—1963)、徐邦达先生来讲授。以往书画鉴定都是私相传授,未有于学校中而立“学”者,此举在中国文化教育史上实属首创。在书画鉴定上建立起学科,这三位先生是奠基者,也是开山者。

张珩先生授课的内容,在他逝世后不久,由王世襄、薛永年等先生记录整理成《怎样鉴定书画》一书出版。张先生于书画鉴定造诣极深,治学严谨,恨天不假年,此书仅是讲课的提纲,尚未来得及扩充丰富,他便英年早逝,否则不会如此出版。

张珩先生当时在文化部文物局担任文物处处长,行政工作很忙,所以书画鉴定课徐邦达先生授时最多,是该课程的主讲。他的授课内容,即是其二十年后出版的《古书画鉴定概论》。在该书的“前言”中,先生讲述其形成时说:“起先曾讲过若干次古书画鉴定的课;以后又在讲稿的基础上草写成书;复经几度修改,始具如今之面目。”《古书画鉴定概论》初稿实际上是先生在“文化大革命”期间被下放到湖北丹江时完成的,由于条件所限,基本凭借记忆写就。1972年,北京故宫博物院的下放人员先后都回到了北京,先生的书稿也基本完成了,曾经交给我刻成蜡版,油印了数十份,这就是他在“前言”中所说的“在讲稿的基础上草写成书”,字数尚不及正式出版时的一半。到1978年,我被选中为先生的助手,曾和杨臣彬同志一起,将先生反复修改、补充的书稿进行抄写,并配以插图和图版,才正式交出版社,到1981年出版。

《古书画鉴定概论》首次将中国书画鉴定的方法条理化、系统化、科学化,并加以全面概述,形成理论,其中既有先生自己的切身体会,又包含了古人和同仁诸多的经验总结,所以写作起来并非易事。先生在“前言”中说:“鉴别古代书画,其间头绪纷繁,牵涉的有关方面很广。”这“广”,广到什么程度?只要看此书的目录就会知道。例如第三章中所说的印鉴、纸张和绫绢,就概括了它们不同的发展历史,文字着墨不多,但每一句话都经得起检验,因为是从大量的实物中观察总结出来的。尽管如此,先生在“后记”中还说:“要善于集思广益,多听取前人、他人的各种意见,择善而从。如果经过认真研究,确实有据,也要敢于推翻旧说,不囿于前人的谬论。同时,随着个人经验的丰富,学识的增加,对自己的旧说也要加以考察、修订,不坚持也许是错误的己见。”他所说的“几度修改”,确系如此。在这里我们看到一位严肃的学者追求真理、追求科学的精神。

1984年由江苏古籍出版社出版的《古书画伪讹考辨》,是《古书画鉴定概论》的姊妹篇。《古书画鉴定概论》是从理论方法上阐述如何去鉴定古书画,而《古书画伪讹考辨》则是这一理论运用的具体实例,两者是相辅相成的。先生在书画鉴定上,一向主张鉴、考、辨并重。“鉴”,是指目鉴,即用眼睛直接观察,他引用毛泽东主席的话说“有比较才能有鉴别”。目鉴就是当今时髦的“图像比较学”,所不同的是,在比较中先生重点是看笔墨、笔性。这里除了外在造型的区别之外,还包括内在的精神表现因素。精神的东西,往往难以言状,难以捉摸,只能心传意会,这是与“比较学”最主要的区别。“考”,即考据,图史互证。特别是对待宋、元及其以前时代的作品。先生特别强调对文献的使用。这里牵涉到丰富的文史知识和对多学科门类的涉猎。从《古书画伪讹考辨》一书中,我们可以看到,先生对古文献的熟悉,以及在史学上的坚实基础。“辨”,除了指在比较中、在细微处寻找差异之外,更主要的是,要用辩证的思维方法,去看待问题和分析问题,在鉴定工作中,切忌主观随意性和简单绝对化。既不盲目迷信,更不能意气用事。要独立思考,尤其不能受外界干扰。如对待真伪杂糅的作品,在辨别中去伪存真,以恢复它本来的历史面目,全盘否定与一棍子打死,都是懒汉的做法。又如“代笔”作品,先生认为“代笔就是代笔”,“指出来就好。硬性归类为真或伪,都不合适。至于艺术评价,那是艺评家的事”。再如对待有些一时难以下判断的问题和作品,先生主张“存疑”,等待有条件时再解决。他甚至认为,有些东西恐怕是永远存疑,不赞成强作解人。书画鉴定,不能只凭感觉,更不是猜谜射覆。鉴、考、辨,有区别但不可分割,它是一个统一整体。先生在书画鉴定上,建立起的科学体系,造福于后世,是他为我们所留下的最珍贵的文化遗产。

《古书画过眼要录》最初由湖南美术出版社出版。按先生的计划共分三册,分期出版。直到1987年时,首册才面世,即晋、唐、隋、五代和两宋的书法部分,之后便因故而中断了。稿件几经周折才转移到紫禁城出版社。先生生前没有看到他这部书的印刷全本,不能不令人深感遗憾。这部书凝聚了先生一生的心血,是又一关于古书画鉴定的重要著作,凡是从事这一方面研究学者,不可不读这部书。举例说,前些年隋人书《出师颂》在拍卖行中出现,旧题中曾有说是索靖所书。因为索靖(239—303)是陆机(261—303)的前辈,如果是其真迹,那么其价值比北京故宫博物院收藏的《平复帖》要高得多。也许拍卖行出于商业操作,在拍卖图录中标明为“索靖”。这件作品在《古书画过眼要录》中,先生对古文献的记载已经梳理得很清晰了,对问题的考辨也十分明确,可是一些学者在讨论中说是说非时,都不提先生的研究成果,不知是有意避开呢?还是根本不知道有此书?

先生对工作的投入,可谓全身心的投入,这只看他为北京故宫博物院古书画藏品所建的档案资料就会有亲身的感受。在所立栏目中,除了登记其质地、尺寸、款字、来源等各项之外,还要对其收藏印鉴、题跋进行识别,对其内容、真伪、艺术等写出评语,查出文献的记载,最后还有识真伪的结论等,实际是一次科研活动。先生所做的这些工作,为北京故宫博物院在书画方面的陈列研究、编辑出版及对外交流等,奠定了坚实的基础。这些档案至今仍然在使用,可以看到当时所用的劣质纸张、油印表格。蓝色的墨水都变浅淡了,而先生的手迹犹存。每当出版图册、举办展览,工作人员都要据此写说明和文章,享受着现成的果实。

在这里我必须要严肃地提出,当我们在运用先生也包括其他老一辈专家的文物鉴定成果时,一定要心怀敬意,不能有意或无意掩盖他们的劳动。先生在《古书画伪讹考辨》一书的“前言”中特别声明说:“我这部书是聚零为整,收集历年所作文篇而编成的,有几篇在二十年前就已写成。在未编之前,有些未发表过的单篇稿子经常为人索阅,有的人竟把其中某些段落抄录移用,发表在专著和刊物中。别人‘引用’自己的文章,是对自己的信仰,是很光荣的;但引用者应当注明来源,才是正理。”

二、功夫在鉴定之外

徐先生学习鉴定,是从学习绘画开始的。而学习绘画,又是从临摹学习古人入手。他的优越条件在于,除了名师指点外,还可以直接面对古人真迹,而不是画谱之类。徐先生家里富有,他说:“我父亲就喜欢收藏书画,我很小的时候,他就叫我去管理这批东西,我就自己打开来看。八岁的时候,就开始学画。当时上海有一个有名的老画家叫李涛(醉石)。父亲就教我跟他学。后来又拜赵时?学画。”徐先生一开始的时候,并不是想当鉴定家,而是要当画家。我曾经见过他十七岁时所画的仿古册,书和画都已经很老到熟练了。在他二十几岁的时候,曾在上海举办过个人画展,并开始卖画。我曾见其临摹的元张渥《九歌图》、清陈洪绶《仕女图》,这是两种完全不同风格的人物线描,先生不但都临摹得惟妙惟肖,而且深得神情气韵。

北京故宫博物院收藏有一件恽寿平的《花卉册》,1970年左右,一次在观赏中,先生说:“其中有一开坏了,是我全补的,你们找找看。”我们几个毛头小子前后翻了两遍,竟不知在何处。于是先生指其一处说:“就在这里。”我们用放大镜仔细观察,才发现这里补了一大块,有一些花瓣和叶子是后加上去的。这件作品由北京故宫博物院收进后,杨文彬先生进行修复重裱,补纸和补画,与原作相接得天衣无缝,堪称“双绝”,由此可看到先生的临仿功力。特别是这件作品所缺失的部分,没有原作可供参考,不是一般的修补接笔,这需要对原作者有深入研究,熟悉其风格特点、用笔习惯,同时还要有熟练的技巧,方能做到心至笔随,如此完美。先生自从调到北京故宫博物院以后,完全放弃了作画,从来没有在这里考虑过个人利害得失,直到晚年才重新拾起画笔。先生走向鉴定之路是在碰到赵时㭎(1874—1945)先生之后。赵先生字叔孺,浙江鄞县人,清末曾做过福建同知的官,清亡后寓居上海,精于金石书画,特别是富于收藏,善长鉴别。徐先生说:“我跟赵先生学画,到他家里去。他把他的藏品也让我看,并且还讲解,慢慢地我也喜欢上了。后来我又跟吴湖帆学习,跟他学的还有王季迁。”吴湖帆(1894—1968)先生是吴大澂的嗣孙,家庭富有,更富书画收藏,在文化界、收藏界结交极广。“与吴先生交游,得益最多”,徐先生说,“他朋友多,学生多,我们经常聚会,在一起就讨论书画。这张好,那张坏;这张真,那张假。大家各抒己见,不同的观点就争论。”

后来我到美国纽约王季迁先生家里,也曾问过他这段往事。王先生说:“你的老师邦达兄比我学得好,他有学问,他看画看得紧。”王先生所说的“紧”,是指在鉴定中,对真迹要求严格。王先生承认他比徐先生看得要“松”一些,也就是把是真迹的标准放得宽一些。王先生说:“有些东西马虎一些就过去了。”这是他们师兄弟之间在鉴定上标准、风格的不同。

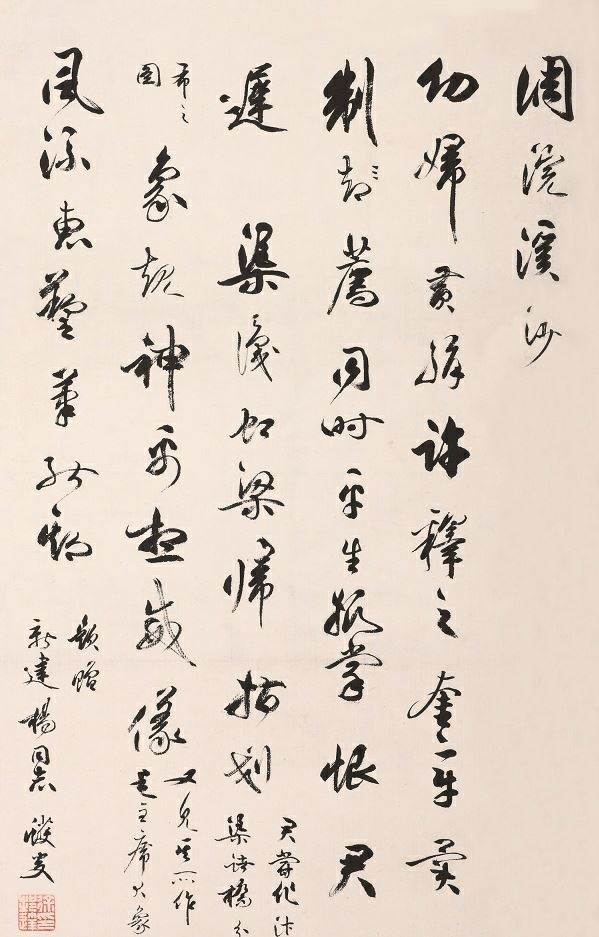

除了书画创作之外,古诗词是先生另一门喜好和擅长的学问。徐先生自1950年调到北京之后,一心一意扑在古书画的整理、研究和鉴考上,三十余年中,于书画创作几乎辍笔,故一时后辈多所不知。至于诗词,那就更少有人了解了。先生的诗词创作,或寄兴抒怀,或鉴古题画,偶亦涉及时事,才思敏捷,出口成章,而情真意切,发乎性灵。然从未在报刊杂志上发表,也从不以此自许,纯粹是为了自娱,一时寄兴而已。故有些作品,无所掩饰,烂漫天真,完全可以见其个性。近些年来,稍见其自书作品,或见于展览,或见于选集,仅只其百一。

记得1978年秋,我们一行三人到达山东济南,省博物馆的同志除了接待我们看馆藏书画之外,周日还派出车辆和工作人员陪同我们游览当地名胜风景,如大明湖、趵突泉、佛峪、龙洞等。龙洞在济南郊区,四面环山,峭壁陡立,有溶洞于峭壁上,蜿蜒如蛇行,时隐时现。于是我们拾级而上,沿着岩洞走了一遍。隐处幽暗,有人掏出废纸点燃,为先生导路。下来以后再到峪底,见山顶有亭,我们几个便想爬山。先生毕竟年纪较大,有些力不从心,只好作罢。当我爬上山顶,兴致勃勃地眺望四周山色,猛回头却见先生一人在谷底,背着双手,独自徘徊,当时心想我应该陪他一下。晚上回到旅馆,又见先生倚靠在床头,掏出小本在写什么,我便问先生写什么呢。先生把小本递过来,一看,原来在填词,写的是白天游览之事。我顺便翻了翻小本的前面,密密麻麻,涤涤改改,全是诗词。我虽然也喜好诗词,但从未于此拜过师,用过心,不过还能背得出一些古人名作。先生见我兴趣浓厚,回到北京之后,就把这首游龙洞的诗书写给了我。词为调寄《满庭芳》,照录于下:

岚合晴容,泉吟清韵,千寻层翠迷空。天开图画,绣出锦屏风。裂破云根土脉,何年事,潜卧痴龙。穿邃窟,初抛列炬,回看失前峰。

蒙蒙篁竹下,修蛇逦迤,佛峪还通。暂停车坐对,是处丹枫。仰看虚亭木末,心振荡,悬级难从。巉岩外,风呼谷应,山客若为逢。

写作旧体诗词,在我们前辈人中,就是一件很难的事。它除了讲究平仄、对仗、音韵格律之外,还要讲究工稳、雅正、修辞、用典等,在这些要求达到标准以后,才是意境、情趣、个性、特色的创新,故毛泽东才说出“这种体裁束缚思想,又不易学”的话来。但是我们也不妨反过来想,从古典诗词的写作,也可以看出一个人对传统文化的修养与造诣。在文物界老一辈堪称大师级的人物中,除启功、张伯驹两先生于此道早已知名之外,还有张珩、朱家溍、王世襄先生亦是此中高手。

书画鉴定不只是技术问题,更重要的是如何去体会古人的用心,要懂得“鉴”,必须先懂得“赏”,“赏鉴”二字是不可分割开的。“赏”是在与古人对话,启功先生曾有诗赠我说:“赏会从来在赏音,古人相照比知心”,也讲的是与古人对话。古人的语言都留在字里行间,笔墨之内,这要会心才能读懂。然而与古人对话,先要取得对话的资格。对于传统文化,若是一窍不通,或一知半解,连他们的语言和表达方式都不懂,这又如何能对话?“鉴”非易事,“赏”亦更难,跟随徐先生等老一辈学习,这鉴定之外的功夫才是最难的啊!

三、随先生考察纪行

“文革”结束之后,北京故宫博物院的各项工作逐步走向正轨。当时百业待兴,有感于“文革”中耽误的时间太多,文物事业呈现出青黄不接之势,院领导断然作出决定,给几位老专家配备助手,一方面协助老专家整理著作,一方面以传、帮、带的形式,为文物事业特别是文物鉴定方面培养接班人。我有幸被选中为徐邦达先生的助手,从1978年至1984年,先后跟随徐先生身后有六年之久。在这六年多时间里,我们对全国各地博物馆、文管会、文物商店等单位的古书画收藏进行了细致的考察,从中获益良多。特别是先生在为各地鉴定古书画时,发现不少鲜为人知的国家级文物,令人终生难忘。

1978年我们师生一行三人到青岛市博物馆考察,馆方热情地接待了我们。该馆古书画藏品颇为丰富,当时除了本馆原有藏品外,还包括“文革”中抄家的部分。我们一连工作了几天,最后剩下半天时间,先生打算休息一下再起程回京。午休过后,先生说:“反正没事,我们再到馆里去看看吧。”于是我们步行前往,到馆时已是下午三点多钟了。接待人员把我们引进书画藏品库,说“还有一点点,你们看看吧。”先生一掏口袋,没有带眼镜,冲着我们讲:“你们随便看看,我就坐在旁边。”我们先看了几件,也的确没有什么发现。当工作人员拿出一个小的手卷摊开在桌上时,卷首居然写着“唐怀素草书食鱼帖”。先生立即伸过手来,将卷子捧起仔细端详,然后回过头来命令我们:“立即回旅馆取我的眼镜来。”

《唐怀素草书食鱼帖》白麻纸本,纵34.5厘米,横52.4厘米,草八行,后有宋人吴吉“宣和甲辰”年(1124)跋,经先生鉴定是“古摹本”,宋人等跋及诸收藏印皆真。虽然是一件摹本,先生认为也是一件极为重要的文物,当即交代馆方,立即送北京故宫博物院重新装裱,以便妥善地保护。重新装裱后,馆方请先生题跋,先生提笔为赋《浣溪沙》一阙云:“担杖声名动帝乡,难将戒律约僧狂,食鱼无份也枯肠。为报一疏扶羸疾,岂同争坐忆颜行,绿天追配墨华香。”时在“戊午冬”(1978)。又跋云:“此卷原有张晏、赵孟頫二跋,不知何时为人拆去移配所谓素师书《论书帖》后,惜难为延津之合也。张云唐僧所临,信然。”先生所说怀素草书《论书帖》今藏辽宁省博物馆,卷后张晏跋云:“藏真(怀素)书多见五十幅,皆唐僧所临,而罕有真迹,一二知书者谓此卷最老烂,因锦袭秘藏之。”之后赵孟跋注明是为“彦清”而题,“彦清”即张晏之字。《食鱼帖》上有张晏收藏印鉴多至七方,可见此卷虽为摹本,仍然受藏家所宝重,而从张晏题跋的口气,亦可想见他和赵孟等人在一起欣赏此卷时的情景。《食鱼帖》为“文革”中抄家之物,后落实政策退还给了藏家本人,曾于去年在拍卖行中出现,因索价太高而流拍。奇货虽可居,但也要适量,此是后话。

1980年四月,徐先生带领我们从重庆飞到昆明去云南省博物馆考察,该馆所藏古书画作品,曾于20世纪60年代经“文物局文物鉴定组”鉴定过。我们按藏品目录依次观赏,先看全部“正品”,准备再留一天看“参考品”。所谓“参考品”,即是经鉴定后认为的赝品,是留待以后作研究用的。云南省博物馆的“参考品”还真不少,那天我们到达馆里后,工作人员早已准备好了一大堆书画放在桌案上。先生坐定后,逐一过目,先是看到几件明、清人的作品,经审定后,先生认为是错判了,为其翻案以正名分。因为有这几件案例,先生像淘金者一样看得更加仔细,终于“真龙”出现了,一件元代黄公望的《剡溪访戴图》赫然在目。先生先是仔细端详,然后叫人悬挂起来观赏,像是问自己:“这件东西怎么定成参考品了呢?”当时所有的人都屏住了呼吸,先生一说出此作为黄公望真迹,在场的人都欢呼雀跃起来,后来馆里的负责人也都赶来了,大家都为馆里发现了一件镇馆之宝而高兴。先生也兴奋不已,立即让我们退机票,再延长一天时间,将全部“参考品”看完,这也正符合馆方意见。

第二天搬出来的“参考品”更多,桌案上堆得像小山一样。一看这架势,再留一天也不够,先生遂改变了工作方法,叫我们先看,见形迹可疑者挑出来再交先生审阅。在一件一件挑选中,我看到一个卷轴,外签上写着“郭熙山水”字样。此轴裱工极其粗糙,且装裱已部分脱落。当我展开作品之后,绢面发黑,但尚完整。当时正值上午十时左右,室外阳光灿烂,我遂持卷走到阳台上,在阳光下再看,所画景物清晰可见:近景巨石峭岩,古木挺立,山路上有行旅行穿;中景丘岗重叠,杂树丛生,中露平台楼阁,有人凭栏眺望;远景峭壁耸立,奇峰倚天,愈远愈淡。其上有清乾隆弘历题诗,右下有“臣郭熙”小楷书三字款,细看不像后添。从绘画的技术水平和风格判断,这件作品即使不是郭熙真迹,也应是宋人作品。于是我便高声叫道:“先生,快来,快来,又发现宝贝了。”先生当时正在聚精会神地审定着一件作品,听到我的叫喊,他回过头冲我说:“你开什么玩笑。”他虽然面带笑容,人却坐着未动,他真的以为我在和他开玩笑。这下我急了,忙说:“真的,是真的,不开玩笑,先生您过来吧。”先生这才慢慢地站起来步入阳台。我双手展开画卷给他看,他先是一惊,随即接过轴头,我拉着天杆,他从上到下,又从下到上,来回扫视,又在阳光下仔细审视款字,终于抬起头来,很严肃地说:“是真的。”一锤定音,大家又是一阵欢呼雀跃。

在这件作品上,乾隆的题诗是这样写的:“河阳(郭熙)行旅曾题句,彼似非真此似真。既曰似应犹未定,真乎欲问彼行人。”可见乾隆皇帝对此件作品曾有过怀疑,且最终未入《石渠宝笈》著录,是将它否定了。乾隆皇帝的鉴定虽然不足为据,但是据馆方介绍,1964年著名的书画鉴定家张珩先生来云南时曾看过这两件作品,也加以否定。从云南回北京后不久,张珩先生便因身患绝症不幸逝世。我这才回忆起徐先生在慎之又慎地审定黄公望《剡溪访戴图》之后自问的那句话——“这件东西怎么定成参考品了呢?”徐先生非常尊重张珩先生的意见。而张珩先生临终前还如此劳碌,并不知自己已病入膏肓,体力不支、精移神散,故有此失误,令人扼腕。

黄公望的作品传世不多,郭熙的作品则更少,这两件作品的发现,为云南省博物馆增添了两件重宝,馆方非常高兴。但是这两件作品年深月久,绢面不但灰暗还出现断裂,加上裱工极差,如果不及时保护,有可能被毁坏。徐先生建议送北京故宫博物院重裱,馆方当然是求之不得。为了防止一些人闻声前来观赏,怕馆方挡驾不住,徐先生又用高丽纸将这两件作品包起来,并签上名字说:“在未重新装裱前谁也不准开封。”由此可见他对文物的热爱和严肃认真的工作态度。不久,馆方派保管员杨福同志将这两件作品送至北京故宫博物院。那天是星期天,杨福同志下飞机后直奔我家,并说他住的是招待所,携带这两件珍贵文物怕不安全,要求暂时寄放我家。当时我住在南池子皇史宬院内,四口人住房面积才二十一平方米,非常拥挤。于是我便把它们放在床底下,用一些杂物掩盖起来。第二天一上班,用自行车驮着进了北京故宫博物院。谁能想到,这两件价值连城的国之至宝,曾在我家床下伴我们度过一宵呢?这也算是一段奇缘吧!

四、谆谆教导,殷殷期望

徐邦达先生在20世纪50年代曾给北京大学考古培训班、60年代给中央美术学院美术史系开设过书画鉴定课,在为国家培养书画鉴定人才上,作出了重要的贡献。先生的教学,一如其为人,对学生是平等的,没有什么严格的师生关系,学生并不必须听先生的。而且,先生以鼓励为主,从不批评,且有问必答。我和先生近距离的接触,是同在“五七干校”时,但直接向他请教则是从“干校”回来之后。先生对我的关爱和鼓励,不惟使我感动,而且终身受益,铭刻难忘。1975年,先生曾写了一首《浣溪沙》词赠我,词云:

幼妇黄绢许释之,奎章异制荐同时,平生抵掌恨君迟。

渠识虹梁归指划,象规神禹想威仪,风流惠塑笔能期。

词中用了两个杨姓名人的典故。一是后汉时的杨修他曾对《曹娥碑》碑阴所题“黄绢幼妇,外孙齑臼”有解释。二是唐代的雕塑家杨惠之,按《五代名画补遗》记载,杨惠之“塑作,能夺僧繇画相,乃与(吴)道子争衡。时人语曰:道子画,惠之塑,夺得僧繇神笔路”。词中所说奎章阁,为元文宗图帖睦尔置,书画鉴定家柯九思受文宗知遇,曾任奎章阁鉴书博士。此外先生在词中自注两处,一曰“君尝作汴渠诸桥分布之图”,是指我据《东京梦华录》《汴京遗迹志所绘的《汴京河渠、桥梁街市图》。我曾拿此图去向先生请教,我指图说,“根据城门与虹桥的关系,《清明上河图》画的应是上土桥,这是理由之一,更重要的是东角子门内沿城皆客店,南方来的士商都在此歇脚,而桥的北岸,是一系列的国家储备粮食仓库。所以这一带人口集中,往来热闹。在外城的虹桥,北岸有许多墓田和寺庙,南岸未见有纵横交错的街市,比较冷落”。听了我的陈述,先生表示首肯,所以后来我才敢写文章。词中先生另一处注是“又见其所作毛主席大象”,是指我在“文革”中,用油画临摹的毛泽东主席全身照,像高三米有余,故曰“大象”。先生写赠此词的时候,我还是一个年轻的后生,受到先生如此青睐,我在惊喜之余深感惭愧,只有暗暗使劲,以不辜负先生的期望。1987年,我被文化部任命为北京故宫博物院副院长。有人告诉我,先生听到这个消息时说:“叫杨新当副院长,可惜了。”我知道先生的心,他是怕我做了“官”,在专业上就不再长进了,先生的话是在给我敲警钟。在书画鉴定上,活到老要学到老,越学问题越多,这才是正常的现象。

2004年,徐邦达先生九十四岁生日,我和北京故宫博物院研究室几位同事去他家祝贺。只见他坐在书案前,右手握笔,在翻看一本台北故宫博物院出版的《故宫书画图录》。他见我们来了非常高兴,和往常一样,没有客套话,即招呼我过去指着画册图片说:“这张真好,头等。”又翻着另一页说:“这张有问题。”在画册的空白处有他做上的记号和简单的评语,有的画上一个圆圈,有的则两个,有的则是一个叉,评语即一个“真”或“伪”字,或“存疑”两字。语言、文字或符号的表达虽然十分简单,但在先生的脑海里,却是一篇篇的论文。因为这些画幅都是我们所熟悉的,有的先生还写过文章,有的虽未写过,但也不知多少次在头脑里打过转转。翻看这些画册,除了是一种精神享受之外,也是在重新审视,再度检验自己的研究,并作出新的探索。先生的点评于我当然是一次珍贵的学习,但怕他累了,我就说:“您休息一下吧。”他这才把书合上,说:“以前看画呀是虚心,现在看画是心虚了。”我点着头,表示心领神会。在前述先生的《徐邦达先生传略》中,我写道:“严肃认真,独具慧眼,直情径行,而不固持己见,是邦达先生治学和鉴定的优点。”今天看来,岂只是优点,这是一个坚持真理、坚持科学而始终忠于职守的学者的高尚品德。他的谦逊而严谨的治学精神,永远是我们学习的榜样。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司